基于多参考TPA与ODS的路噪诊断及优化

2018-10-31黄剑锋

黄剑锋

摘 要:本文介绍了路噪的产生机理和优化手段,介绍了多参考TPA的基本原理和分析流程。然后通过某车型路噪问题的优化实例说明了:1.多参考TPA可全面对比传递路径对车内噪声的影响,能可靠识别出主要传递路径,然后分析传递路径的载荷和NTF。但多参考TPA易使工程师将注意力局限在一条路径之中,无法发现影响主要路径的真正因素。2.路噪问题的诊断及优化流程应遵循整车排查——部件诊断——系统分析——部件优化的思路。即从整体上把握与排查,然后从细节上分析主要影响因素,再从系统的层面来分析问题,然后又从细节上专研优化措施。

关键词:路噪;多参考TPA;ODS

中图分类号:U461 文献标识码:A 文章编号:1005-2550(2018)04-0072-06

Abstract: In this paper the fundamental mechanism and optimizing method of road noise was reviewed. In order to optimize the road noise of the vehicle, multi-reference Transfer Path Analysis was established. A practical example was introduced to indicate two points. Firstly, Multi-reference TPA can be used to compare the contribution of different transfer paths. However, determinants could often be ignored, because most of automotive engineer tend to be only pay attention to key transfer paths. Secondly, the diagnosing and optimizing process should begin with diagnosing on the whole vehicle, analyzing the key transfer paths, then looking into the problem in subsystem. At last, to improve the NVH performance by optimizing parts.

Key Words: Road Noise;Multi-Reference TPA;ODS

隨着市场竞争加剧以及消费者趋于理性,舒适性受到越来越多的关注。NVH(噪声、振动及不平顺性)作为舒适性的主要指标,成为消费者选择家庭用车时考量的重要因素之一。汽车行驶过程中,路噪是用户反馈较多的NVH问题,亦是新能源汽车的主要NVH问题。

1 路噪机理及优化手段

路噪空气传播噪声的机理是:轮胎与路面摩擦、轮胎与路面相互作用及轮胎的变形而产生的噪声,经过空气传播到车内,导致车内噪声增大。

路噪结构传播噪声的产生机理是:路面随机激励,经轮胎、底盘系统传递,引起车身结构振动向车内辐射的噪音[1]。

路噪由多个相关的激励源引起,产生机理比较复杂,且各传递路径的振动相互耦合,因此常规方法很难解决路噪问题。本文采用如图1所示的路噪问题诊断及优化思路,具体操作方法如下:

1. 通过多参考TPA确定路噪问题的主要传递路径;

2. 通过工作变形分析(ODS)、隔振、NTF及频响等方法对主要传递路径进行问题诊断;

3. 通过模态分析等方法研究子系统或子系统中其他路径对主要路径的影响;

4. 通过模态修改预测等方法对子系统零部件的优化效果进行排序,确定最佳优化方案。

最后,制作样件,装车进行试验验证。

2 多参考TPA理论基础

2.1 多参考TPA分析流程

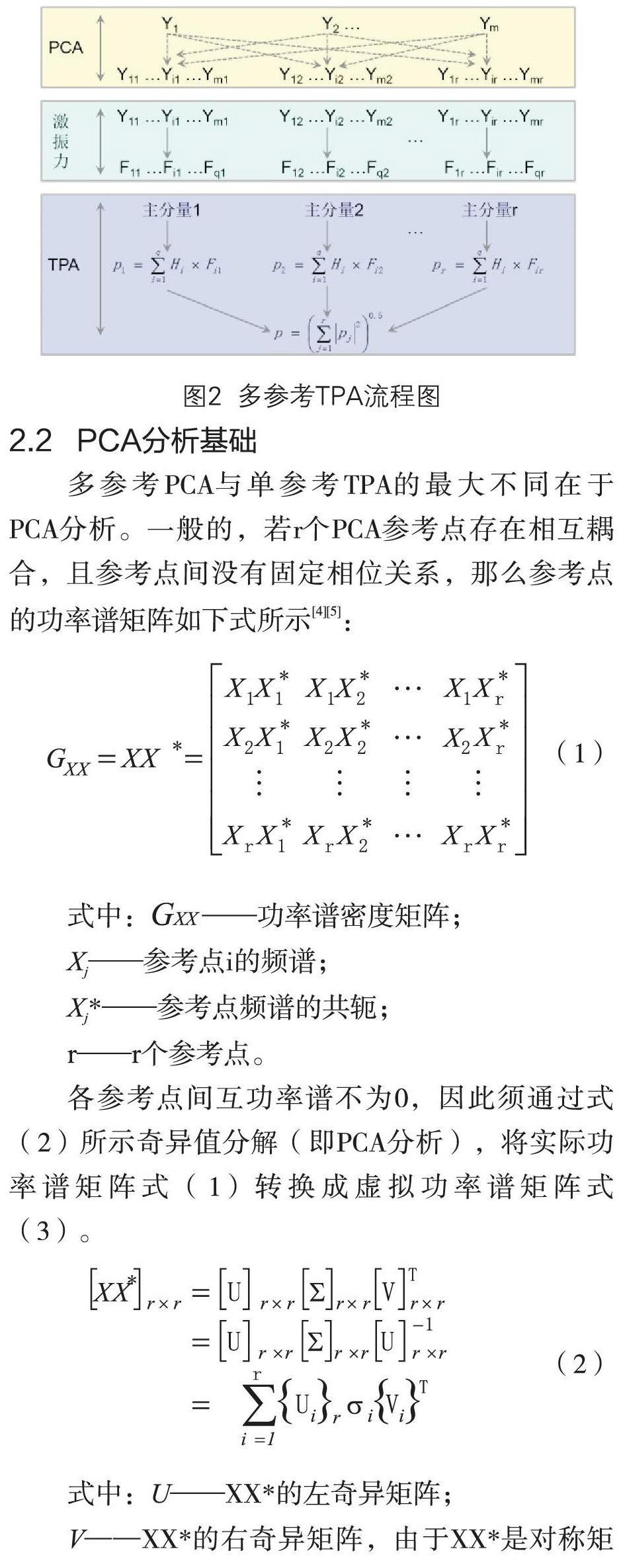

对于路噪而言,传递路径所传递到车身的激励力由四个相关的激励源引起(车轮与路面的相互作用),且不同的传递路径间没有固定的相位延迟。因此,路噪TPA是经典的多参考TPA问题。多参考TPA的主要分析流程为[2][3]:

1. 通过主分量分析将目标点和指示点的实测数据分解成不相关的虚拟参考谱;

2. 将一个主分量数据集看成一个工况数据,通过虚拟参考谱和传递函数分别计算各个主分量的传递路径激振力;

3. 分别对各主分量进行TPA分析,合成各主分量的目标点响应;

4. 对所有主分量进行RMS相加,合成传递路径激励力、目标点响应。

2.2 PCA分析基础

3 某车型60 km/h 路噪问题研究

3.1 路噪问题描述

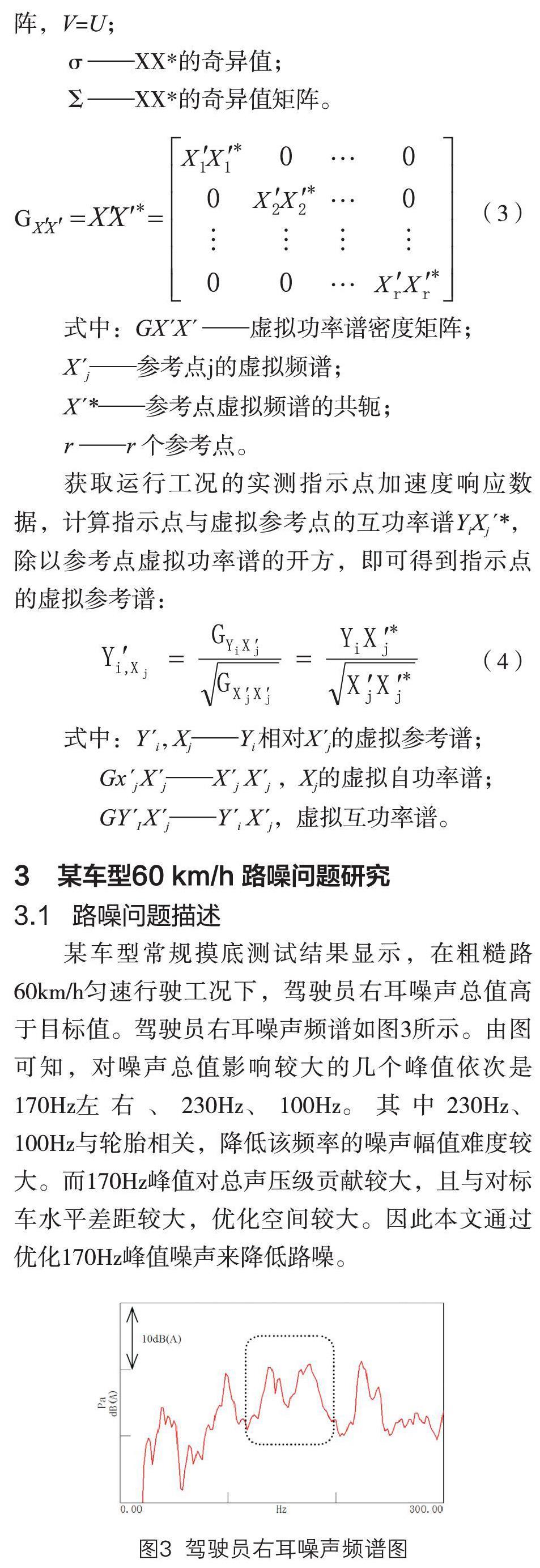

某车型常规摸底测试结果显示,在粗糙路60km/h匀速行驶工况下,驾驶员右耳噪声总值高于目标值。驾驶员右耳噪声频谱如图3所示。由图可知,对噪声总值影响较大的几个峰值依次是170Hz左右、230Hz、100Hz。其中230Hz、100Hz与轮胎相关,降低该频率的噪声幅值难度较大。而170Hz峰值对总声压级贡献较大,且与对标车水平差距较大,优化空间较大。因此本文通过优化170Hz峰值噪声来降低路噪。

3.2 主要传递路径识别

为了明确170Hz峰值问题的产生原因,并缩小问题范围,对样车进行多参考TPA 测试。

3.2.1 工况数据测试

工况数据测试主要包括测试工况的确定和试验测点的确定。

(1)测试工况

工况数据测试工况的主要要求:路面为粗糙路,车速为60km/h匀速行驶,车辆半载,设计胎压,风速小于3m/s。

(2)試验测点

如图4所示,在悬架系统的各个车身接附点附近各布两个传感器,作为工况数据测试的测点。这些测点即是多参考TPA的指示点。本文所测接附点包括:前塔座、前下摆臂安装点、前稳定杆安装点、后塔座、后弹簧支座、后上摆臂安装点、后下摆臂安装点、前束杆安装点、后稳定杆安装点、拖曳臂安装点等。

3.2.2 频响函数测试

拆除轮胎和悬架系统,测试3.2.1所述悬架车身接附点到指示点之间的频响函数;并同时测试3.2.1所述悬架车身接附点到车内目标点的NTF函数。

3.2.3 多参考TPA分析

将3.2.1获得的指示点响应数据通过PCA转换成解耦的虚拟参考谱,然后结合3.2.2获得的频响函数,通过矩阵求逆法即可求得各传递路径的激励力。最后经过响应合成和基本贡献量分析,可得到如图5所示的贡献量排序图。从图中可知,对170Hz左右峰值影响较大的传递路径是左右前下摆臂Z向和X向。

进一步分析前下摆臂传递路径贡献量。首先查看如图6所示的前下摆臂车身接附点声振传递函数。前下摆臂接附点各方向到驾驶员右耳的声振函数幅值都在目标值以下,因此NTF不是前下摆臂传递路径的决定因素。由图7可知,前下摆臂激振力幅值较大,且170Hz峰值在100Hz~300Hz频段内峰值最高。

综上,170Hz路噪问题的主要传递路径是:轮毂——前下摆臂——车身——驾驶员右耳。传递路径的主要影响因素是前下摆臂。

3.3 主要部件问题诊断

本文通过前下摆臂安装点衬套隔振测试,前下摆臂本体频响测试和前下摆臂ODS,调查前下摆臂传递路径激振力较大的原因。

隔振测试结果显示,前下摆臂安装点衬套Z向隔振较好。原点频响测试结果表明前下摆臂在200Hz以内不存在弹性体模态。

而图8的前下摆臂ODS结果表明,前下摆臂的170Hz振型为上下摆动。转向节侧振动幅度较小,副车架侧振动幅度较大,因此前下摆臂运动可能是其他部件引起的。

3.4 系统级原因分析

本文进行前悬架模态测试,调查悬架系统对前下摆臂运动的影响。前悬架模态分析结果显示,麦弗逊前悬架在170Hz存在悬架整体弹性模态。170Hz振型如图9所示,轮辋发生Rx运动、减振器发生Y向运动及转向节发生弹性变形,前下摆臂在上述运动的带动下发生了上下运动。因此,改变前下摆臂170Hz振动特性的途径包括:调整减振器、轮辋、轮胎及转向节的特性。

3.5 优化方案及验证

本文通过模态修改预测尝试优化前悬架170Hz整体弹性模态。通过对比减振器、转向节及轮辋的结构修改预测结果可知,在减振器上安装0.5kg吸振器可得到最佳效果。但吸振器方案在整车上难以实施,因此本文选择调整转向节动刚度。图10-a所示为原转向节。将图10-b所示位置的动刚度提高3000N/mm后悬架模态变化如图11所示:170Hz峰值频率上升10Hz,同时幅值降低了30%以上。结合上文的前下摆臂Z向NTF特性,转向节动刚度调整方案能有效起到避频和降低车内响应的目的。

本文为某车型重新开发了如图12所示的铝合金转向节。

安装铝合金转向节后,粗糙路60km/h匀速行驶工况实车路试效果明显。由图13可知,驾驶员右耳噪声170Hz左右峰值得到了明显改善,同时噪声总值下降到目标值以下1dB。

4 结论

本文介绍了多参考TPA的基本原理和分析流程。然后以某车型驾驶员右耳噪声不达标为例,介绍了以整车排查——部件诊断——系统分析——部件优化的路噪诊断及优化流程为指导,采用多参考TPA分析方法、ODS分析方法以及模态分析等分析方法,解决路噪问题的整个过程。本文以路噪优化实例说明了以下问题:

多参考TPA可以全面的对比传递路径对车内噪声的影响,能可靠地识别出主要传递路径,还可进一步分析传递路径的载荷和NTF。稍有不足的是,多参考TPA可以指出主要传递路径,却不能充分说明其成为主要路径的原因。因此易使工程师将注意力局限在一条路径之中,不能发现影响主要路径的真正因素。

路噪问题的诊断及优化流程应遵循整车排查——部件诊断——系统分析——部件优化的思路。即从整体上把握与排查,然后从细节上分析主要影响因素,再从系统的层面来分析问题,然后又从细节上专研优化措施。本文实际解决粗糙路60km/h驾驶员右耳噪声过大问题案例,说明了这种路噪问题诊断思路的合理性。

参考文献:

[1]刘念斯,张志达,陈玮,等. OTPA 结合传函分析在路噪研究中的应用[J]. 科学技术与工程,2017,17(12): 14-20.

[2]LMS TPA Advanced Class: Multi-reference Transfer Path Analysis[Z]. 2013

[3]LMS Virtual.Lab Rev 12 NVH: Principal Component Analysis[Z]. 2015

[4] J Plunt. Finding and Fixing Vehicle NVH Problems with Transfer Path Analysis[J]. Sound & Vibration, 2005,39 (11) :12-17.

[5]César Helou T. da Silva, Fábio G. Ferraz, Leopoldo P. R. de Oliveira. Customized Road TPA to Improve Vehicle Sensitivity to Rumble Noise from Tires/Wheels Lateral Forces[C]. SAE Technical Paper, 2010-36-0553.