城镇化进程中农村承包地退出选择:以上海郊区为例

2018-10-31刘同山方志权

刘同山 方志权

(1.南京林业大学经济管理学院,江苏南京 210037;2.上海市农业委员会,上海200003)

进城农民退出农村承包地是城镇化和农业现代化的内在要求。一方面,土地的不可移动性决定了城镇化必然伴随着进城农民与农村土地的“人地分离”。另一方面,人均一亩二、户均不超十亩且地块分散的传统小农户经营方式不利于现代农业发展。为加快农业转移人口市民化,推进农业现代化进程,党的十八届五中全会和国家“十三五”规划(2016—2020年)提出支持引导进城落户农民依法自愿有偿转让农村土地承包权等权利。2016年10月国务院发布的 《全国农业现代化规划(2016—2020年)》从稳定和完善农村基本经营制度的角度出发,明确提出“在有条件的地方稳妥推进进城落户农民土地承包权有偿退出试点”。在党的十九大报告提出“第二轮土地承包到期后再延长三十年”后,为深度兼业尤其是已经进城落户的农民提供农村承包地退出政策安排的重要性进一步凸显。

目前农村的社会保障体系尚不健全。农村承包地对一些农民而言仍有较强的“兜底”作用,是其基本生活保障和乡城迁移失败的退路。然而,在经济较发达、城镇化水平较高的东部地区,农民有更多的非农就业机会和更高的家庭收入,他们对农村土地的依赖程度较低,承包地退出意愿可能更强。因此,在农村承包地有偿退出的政策趋向下,以经济较为发达的上海郊区为例,深入分析当地农民的农村承包地退出意愿及其方式选择,对重新认识城乡时代大变革背景下农民与农村土地关系,前瞻性地制定农民乡城迁移和农村土地制度改革的相关政策有重要意义。

一、相关研究文献综述

城镇化进程必然要求一部分农民离开农村承包地。农村承包地退出是近年学术研究的热点和农村土地制度改革的一个前沿领域。政策层面,目前已有重庆梁平、贵州湄潭等11个全国农村改革试验区开展农村土地承包经营权有偿退出试点工作。理论层面,有不少学者对农村承包地进行了深入研究。文献回顾发现,现有关于农村承包地退出的研究主要集中在三个方面。

一是论证实施农村承包地退出改革的必要性。近年来,学界对农民(尤其是进城落户农民)自愿有偿退出农村承包地的必要性研究日益全面和深化。一些学者强调,为进城落户农民提供农村承包地有偿退出通道,是农民市民化、农地管理和农业规模化经营的需要[1]。除促进农民市民化外,刘同山、孔祥智指出,实施承包地退出,有助于盘活农村资源资产、激发农村经济活力,并能够避免产生新时期的“不在地主”和防止陷入“土地流转困境”,有利于推动现代农业发展[2]。农村承包地退出机制缺失,不仅会造成农业转型发展困难和城镇化“不稳定、不完全”,还会产生新的乡村不公平,给基层治理带来挑战[3]。而且如果“欲退地而不得”,将会导致农民懒散粗放经营,造成粮食产量损失[4]。

二是研究农民对农村承包地的退出意愿及其影响因素。一些学者对不同地区农民的退出意愿进行了调查。比如,白积洋对广东湛江782个农民调查发现,如果补偿合适,36.9%的受访农民愿意退出农村承包地[5]。胡继亮、刘心仪对湖北三个县362户农户调查发现,24.3%的受访者愿意退出农村承包地,但是如果明确是将农村承包地有偿退给村集体,则愿意退出农村承包地的农民比例增加至56.1%[6]。刘同山对冀、鲁、豫三省620户农户调查发现,分别有20.7%和66.5%的受访者愿意以“直接出售”或“换工资性收入”的方式退出承包地[7]。王常伟、顾海英对沪、浙、苏三省1 208户农户调查发现,34.85%的受访者有承包地退出意愿[8]。可见,尽管比例有所不同,各地区都有相当比例的农民愿意有偿退出农村承包地。从影响因素看,农村承包地退出是农民从农村向城镇迁移引发的,因此影响农民对农村承包地退出意愿的因素主要来自农村和城镇两个方面。就现有文献而言,农村方面影响退出意愿的因素主要包括家庭抚养比[5]、承包地质量及产权认知[9]、农业机械化使用[7]等;城镇方面影响退出意愿的因素则包括农户家庭非农收入或脱离农业的程度[7,10]、城镇住房状况[8]、非农就业稳定性[10]等。总的来看,农民的市民化能力越强、农业收入比重越小,有偿退出农村承包地的意愿越强。

三是考察农村承包地退出的典型案例。自2014年11月全国农村改革试验区在重庆梁平等3县(市、区)启动农村土地承包经营权有偿退出试点以来,已经过去近4年的时间。随着试点工作的推进,关于农村承包地退出的典型案例分析及具体实现机制的研究也日益增多。刘同山等分析了宁夏平罗为了“插花安置”生态移民而开展的农村承包地、宅基地和房屋的政府“收储式”退出模式,发现根据地块的区域和质量差异,确定不同的收储补偿价格具有可行性[11]。张云华等和刘同山研究了重庆梁平农村承包地退出的个案,发现基于供需双方需求、打破集体经济组织边界的农村承包地“进退联动”模式,有效消除了资源要素回流农业农村的各种障碍,不仅增加了相关农户和村集体的收入,还推动了当地现代农业的发展,因此可在更大范围内推广[12-13]。高强、宋洪远考察了浙江宁波农村承包地“股份化”退出模式,其做法是农民将承包地入股到合作社后,符合一定条件的成员,可以将股份有偿退还给合作社或通过股权转让退出[14]。实践表明,农村承包地退出的方式既有政府主导产生,也有市场自发形成,呈现出多样化的发展态势。

总之,农村承包地退出的重要性、必要性毋庸置疑,且可行性也不断得到验证,越来越多的地区正在试点承包地退出,相关研究也日益深入。但是现有研究对城市郊区农民对农村承包地的退出意愿关注较少,而且关于农村承包地退出方式多为案例分析,对农民愿意以何种方式退出承包地的大样本计量分析很少,对农民不愿退出承包地的具体愿意研究不够。考虑到近年我国城市蔓延和扩张速度较快,城郊农民比传统农村的农民更早地面临农民身份转变和农村承包地退出问题,而且以上海为核心的长三角是我国城乡一体化发展的典范,对上海城郊农民的承包地退出意愿深入研究有重要价值。

二、变量、数据与方法

虽然上海是我国城镇化率最高的地区,但上海郊区仍然有不小比例的农民拥有农村承包地。随着城市的蔓延和扩张,很多上海郊区的农民最终将会退出农村承包地、转变农民身份。为了考察上海郊区农民是否愿意放弃农村承包地、愿意以什么方式放弃农村承包地,本研究按照提出问题、描述分析和计量分析的思路,通过问卷调查对上海郊区农民的农村承包地问题展开研究。

(一)变量设计

为了研究农民的农村承包地退出意愿,首先采用情景模拟的方法,询问受访农民“如果能获得相应补偿,你是否愿意退出土地承包经营权”。面对这种二元选择,农民会给出“愿意”与“不愿意”两种答案。其次是分别追问回答“愿意”与“不愿意”退地的两类受访农民,愿意以什么方式退地和为什么不愿意退地。因此,对于农村承包地有偿退出问题,本文关注的被解释变量有三个:是否愿意退出、愿意以何种方式退出和为什么不愿意退出。

考虑到可以将农村承包地退出视作农民从乡村向城镇迁移的一部分,根据农户迁移理论,可以把影响农民退出意愿及方式选择的因素归结为个人特征、家庭特征以及反映城镇和乡村推拉力的各种经济社会联系。在具体确定农民是否愿意、为什么愿意或不愿意的解释变量时,借鉴现有文献,选择用性别、年龄、文化程度、职业情况来反映受访农民的个人特征;以家中务农的人数、人均承包地面积、家庭年总收入反映其家庭特征;用家里是否在城镇购房、家里是否有小汽车、承包地细碎化程度、承包地流转情况反映其家庭的城乡经济社会联系。

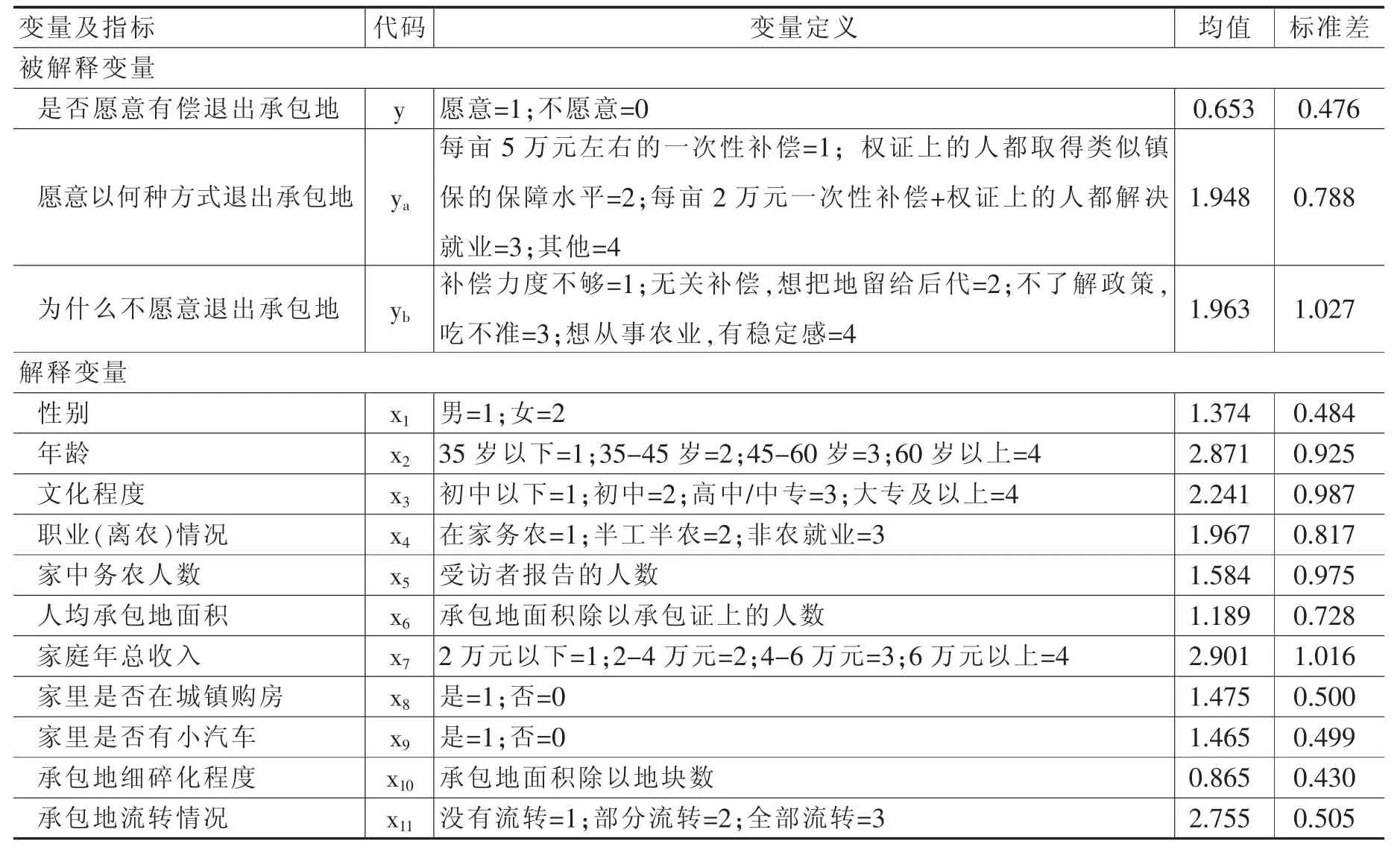

需要说明,在当前农村土地所有权、承包权、经营权“三权分置”的政策背景下,承包地流转与承包地退出显然不同:前者是在保留土地承包权基础上对土地经营权的让渡,是暂时的和可逆的;承包地退出则是指农民彻底放弃土地承包权,基本是不可逆的。理论上看,作为农民离农的一种体现,土地经营权流转行为可能会影响农民的承包地退出意愿及方式选择,可以将其作为一个解释变量。各变量指标及其测量标准见表1。

(二)数据来源及描述性统计

本文使用的数据来自上海市农业委员会。农村承包地有偿退出已经成为当下农村土地制度改革的重要内容。这项工作在城市蔓延和城乡一体化发展较快的上海郊区显得尤为紧迫。2017年1—3月,上海市农业委员会对上海郊区的松江、奉贤、金山、崇明4区11个镇106个村的农民进行了农村承包地有偿退出专项调查。本次调查除采集样本的个人特征外,还重点询问了受访农民的家庭年总收入、家中务农的人数、人均承包地面积等家庭特征,以及所在家庭的城乡经济社会联系情况,最终得到1 255份有效问卷。

表1 变量、指标及其测量标准

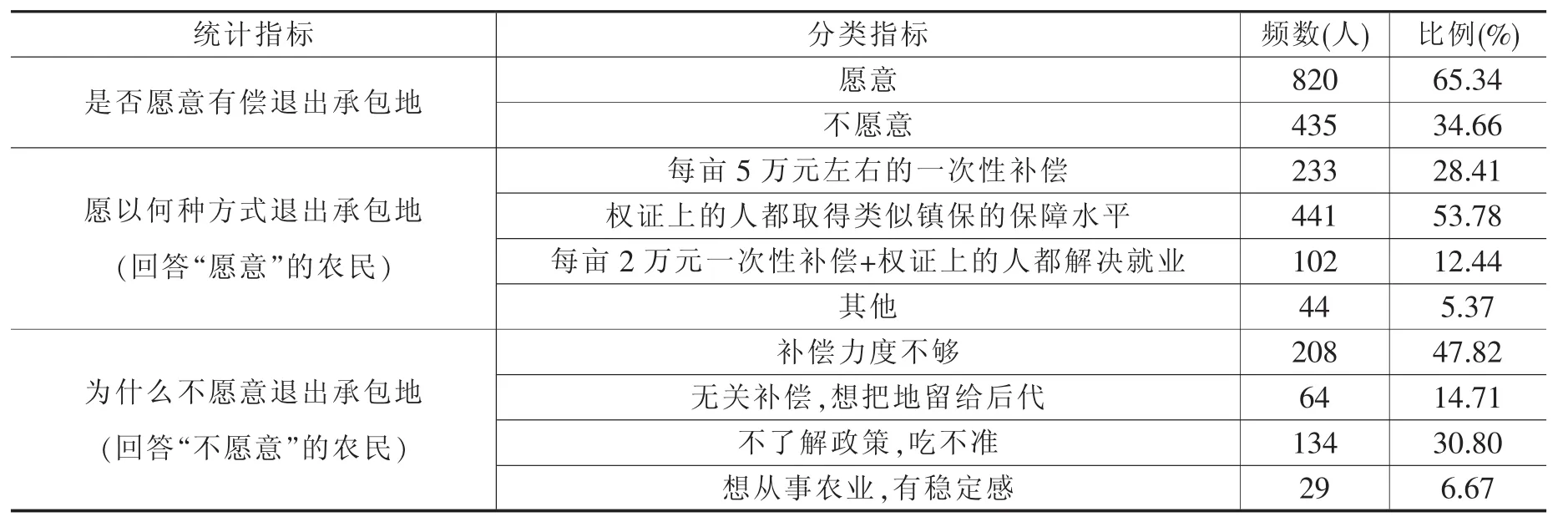

如表2所示对调查获得的数据统计分析发现,在1 255个样本中,回答“愿意”和“不愿意”的分别为820个和435个。也就是说,上海郊区有2/3左右的农民愿意有偿退出承包地。从退出的补偿方式来看,在“愿意”有偿退出承包地的820个农民中,超过半数(53.78%)选择了“权证上的人都取得类似镇保的保障水平”;有28.41%的选择获得“每亩5万元左右的一次性补偿”;有12.44%的选择了“每亩2万元一次性补偿+权证上的人都解决就业”;只有5.37%的认为上述三种方式都不满意,选择了“其他”。可见,就农村承包地退出的补偿方式而言,与一次性的现金补偿相比,用承包地换社会保障受到大部分样本农民的欢迎。这可能是由于目前农民的社会保障水平仍然较低,对不少农民而言,农村承包地仍然发挥着一定的社会保障作用。这也意味着,如果社会保障水平提高,会减少他们的土地依赖,进而使其更愿意退出承包地。一些农民不愿意退出农村承包地,是因为他们觉得“补偿力度不够”——在435个不愿意退出承包地的农民中,有208个(占比47.82%)因这一原因不愿退出承包地,分别只有6.67%和14.71%的农民是想继续从事农业或把承包地留给后代而不愿退出。

表2 农民的承包地退出意愿及选择偏好

(三)估计方法:MLogit模型

统计性描述在整体层面上给出了农民对农村承包地的退出意愿、补偿方式选择与不愿退地的原因。为了解哪些因素影响农民对农村承包地的退出意愿、补偿方式选择,以及哪些因素阻碍农民退出农村承包地,需对不同组的样本数据进行分别计量分析。

农民对农村承包地的退出意愿是一个二元选择,最终可以归纳为“愿意”和“不愿意”两种答案,故可以采用二元Logit模型估计。不过,由于“愿意”有偿退出农村承包地的农民会面临多种补偿方式,“不愿意”退地的农民也有多种原因,需要采用MLogit(Multinomial Logit)模型对820个“愿意”和435个“不愿意”有偿退出承包地的样本分别进行估计。当被解释变量的数据为二元时,MLogit退化为二元Logit,两者的估计结果一致,因此三个方程都可以采用MLogit模型估计。

农民i选择某种补偿方式或给出某种不退地原因j的概率可以表达为:

显然,选择各种补偿方式或给出各种不退地原因的概率之和为1,即等式(1)是二元选择Logit模型向多元选择模型的自然推广。需要注意的是,无法同时识别所有的系数βk,k=1,…,J。为此,通常将选择的某种补偿方式或不退地的某种原因j作为参照组,然后令其相应系数βj=0,就可以采用极大似然估计法(MLE)进行估计[15]。

四、计量结果及其分析

简单的问卷调查和描述性统计只是粗略地反映出农民对明村承包地的退出意愿及其补偿方式偏好,却不能对不同类型农民的差异化政策需求做出解释,也不能回答为什么有些农民会愿意而其他农民则不愿意退出承包地。进一步研究农民的承包地退出意愿进而支撑更具针对性的政策,需要利用MLogit模型对农户调查数据进行计量分析。

(一)模型适用性检验

为保证计量结果的有效性,在利用MLogit模型进行估计前,应当检验各解释变量的相关性和多重共线性。借助计量分析软件Stata12.0的pwcorr命令对全部11个解释变量检验发现,受访农民的年龄与其文化程度、职业(离农)情况的相关系数分别为0.63、0.57,家里是否在城镇购房与家里是否有小汽车的相关系数为0.48,且都在1%的水平上显著,表明个别变量间的相关性较强,而且各解释变量间的条件数为43.52,存在一定的多重共线性。

删除年龄(x2)、家里是否有小汽车(x9)后,各解释变量的两两相关系数小于都在0.40以下(除文化程度与职业状况的相关系数为0.56外),变量间的相关性明显减弱,而且条件数减少至31.47,比较接近条件数小于30这一理想情况。因此,可以对处理后的数据进行计量分析。本文接下来利用删除年龄、家里是否有小汽车后的9个变量对各被解释变量进行回归分析。

(二)承包地退出意愿及选择偏好

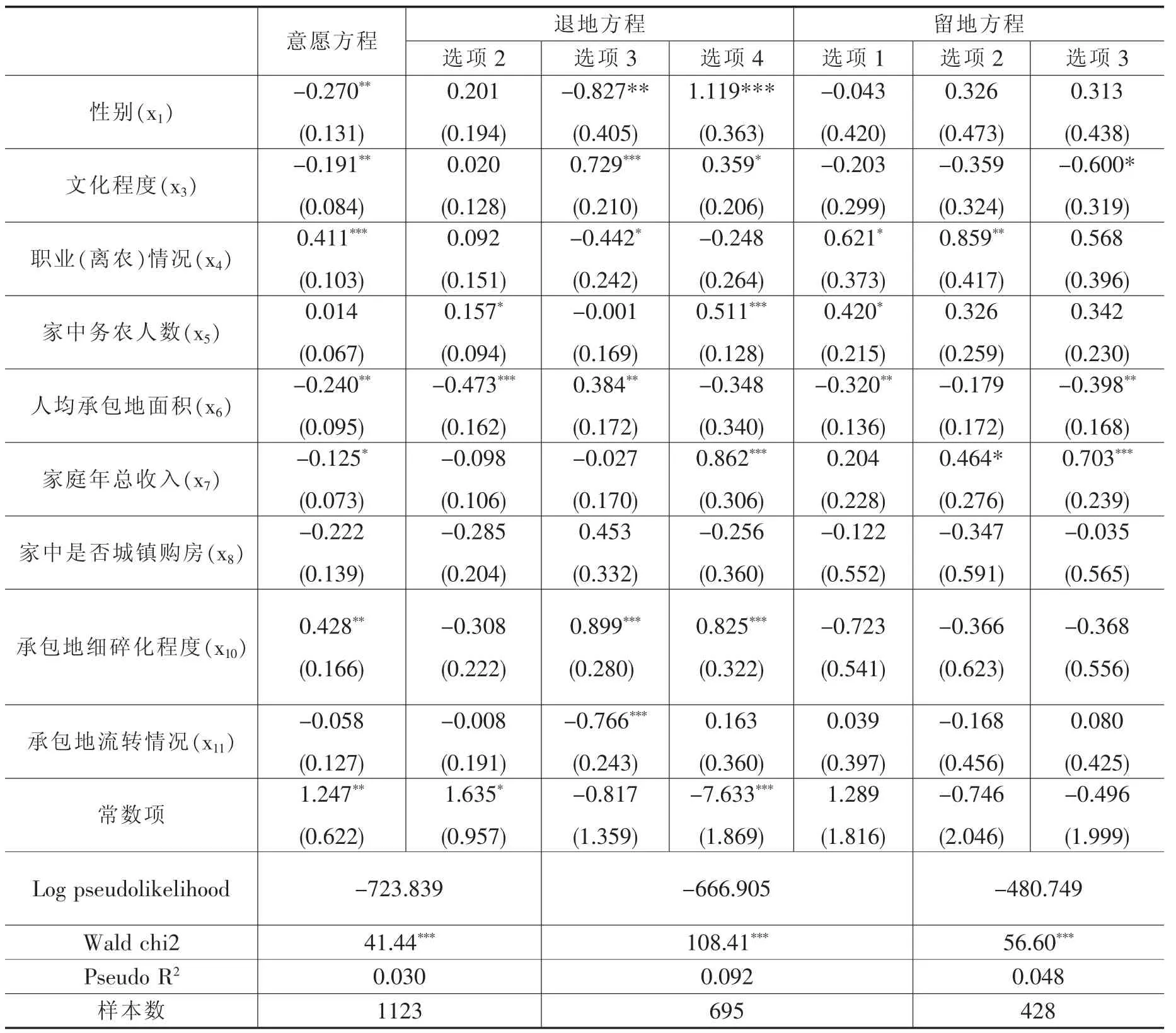

使用Stata12.0软件,分别将解释变量对“是否愿意有偿退出承包地”(意愿方程)、“愿意以何种方式退出承包地”(退地方程)和“为什么不愿意退出承包地”(留地方程)进行回归,得到估计结果如表3所示。

(三)计量结果分析

回归结果表明,大部分选定的解释变量在10%的显著性水平上影响农民对农村承包地退出意愿。与男性相比,女性对农村承包地退出意愿更低。非农务工的机会相对较少(尤其是对大龄女性而言)和农业生产日益“女性化”,可能加剧了女性的承包地依赖,导致她们更“惜地”。文化程度高的农民,其承包地退出意愿更弱。这可能是文化程度高的农民更了解当前渐进性、赋权式的农村土地制度改革,因而更珍视承包地。与王丽双等人的研究结论一致,职业脱离农业的程度越高,农民的承包地退出意愿越强[16]。考虑职业情况反映了农民的土地依赖程度,上述结论不难理解。人均承包地面积越大,农民的退出意愿越弱。对此,一个合理的解释是,人均承包地面积取决于二轮承包时单位耕地上供养的农业人口状况,反映了当地农民的生存压力,压力越小,农民的退出意愿就越弱。家庭年总收入越高,农民的退出意愿越弱。这是因为农村承包地退出补偿对富裕农民家庭的价值和效用较低,因而退地意愿更弱。承包地越细碎,农民的退出意愿越强。承包地细碎化造成农业生产不便,增加了从事农业的难度,无疑是农民承包地退出的一种推力。

表3 MLogit模型估计结果

此外,家中是否在城镇购房对农民的退地意愿影响不显著,可能是因为上海城乡一体化发展得较好,郊区农村基本已经融入城市,而且每户都有住房,是否在城镇购房区别不大。同时,与一些学者发现的承包地流转会提高农民的退地意愿不同,承包地流转参与对样本农民退地决策的影响不显著。这可能是因为样本地区的农村承包地流转的比例较高——农村承包地全部流转、部分流转的比例分别为79.04%和17.45%,农民市场化处理农村承包地的意识更强,而且农村承包地流转市场稳定且租金较高,已经能带来稳定的收益,导致农民不愿退出。

在退出补偿方式选择上,退地方程对820个愿意退地的样本数据估计发现,在10%的显著性水平上,与“每亩5万元左右的一次性补偿”就愿意退出承包地的农民(占比28.41%)相比:家中务农人数较多、人均承包地面积较少的农民,更愿意以“权证上的人都取得类似镇保的保障水平”的补偿方式退出承包地;女性、职业离农程度高和承包地流转深度参与的受访者,更抵触“每亩2万元一次性补偿+权证上的人都解决就业”的补偿方式,但文化程度高、家庭人均承包地面积大和承包地细碎化严重的农民,更乐于接受这一方式;文化程度较高、家中务农人数较多、家庭总收入较高、家庭承包地细碎化严重的女性农民,可能会选择“其他”补偿方式。由此可知,个人特征及家庭情况的不同,决定了农民具有差异化的承包地退出补偿选择。

什么阻碍了农民退出农村承包地?留地方程对435个不愿意退地的样本农民数据估计发现,在10%的显著性水平上,与“想从事农业,有稳定感”而不愿意退出承包地的农民(占比6.67%)相比:个人职业离农程度越强、家中务农人数越多、人均承包地面积越少的农民,越容易因“补偿力度不够”而不愿意退出承包地;个人职业(离农)程度越强、家庭年总收入越高的农民,越是想把承包地留给后代而不愿退出——这意味着,随着农民非农就业的深化及其收入的进一步提高,他们会越来越不在意合理范围内的退地补偿而想长期保有承包地,导致退地政策难以推行;而文化程度高、人均承包地面积多、家庭年总收入越高的农民,更容易因“不了解政策,吃不准”而不愿有偿退出承包地。

四、结论与政策启示

本文利用上海郊区11个镇106个村1 255个农民的调查数据,采用统计分析和MLogit模型计量分析,考察了农民的承包地有偿退出意愿、退地的补偿选择和留地的具体原因。研究发现:65.34%的样本农民愿意有偿退出承包地,职业(离农)程度高、文化程度低的男性农民,更愿意退出承包地,家庭收入高、人均承包地面积大且细碎化不严重的农民的退地意愿更弱;与每亩地获得5万元左右的一次性补偿相比,家中务农人数多、人均承包地面积少的农民,更愿意以“权证上的人都取得类似镇保的保障水平”的补偿方式退出承包地,职业(离农)程度高、承包地出租多的女性农民,更抵触“适当补偿+解决就业”的退地补偿方式,但文化程度高、人均承包地面积大但承包地细碎化严重的农民,更乐于接受这一方式;只有6.67%的样本农民因“想从事农业,有稳定感”而不愿有偿退出承包地。与之相比,职业(离农)程度高、家中务农人数多、人均承包地面积少的农民,会由于“补偿力度不够”而不愿退地;家庭收入高的农民,更愿意“把承包地留给后代”或者因“吃不准政策走向”而不愿退出承包地[17]。

上海郊区是城镇化和农业转型发展的先行地区,上述研究结论有以下四点政策启示:一是城镇化进程中会有越来越多的农民愿意有偿退出承包地,需尽快为部分农民进城退地提供制度通道。城镇化会增加农民的非农收入,降低其土地依赖从而提高其退地意愿。不过,一旦家庭收入高到一定程度,农民对退出补偿的敏感性会降低,让其退出承包地的补偿将会变大。二是应当根据不同类型农民的差异化偏好,提供多样化的承包地退出补偿方案。为退地农民提供更高水平的社会保障——比如借鉴法国、日本曾经实行的农民退休制度,或者直接给予货币补偿,都是比较受欢迎的方式。三是可以通过集体成员之间的“互换并块”“自愿转让”等方式,改善承包地细碎化、不连片的问题,提高农业经营规模。承包地细碎化和人均承包地面积小,既会提高农民退地意愿,又会增加经营主体连片规模经营的难度和农业生产的成本。四是要在引导一部分农民自愿有偿退出承包地的同时,支持一部分有现代农业经营能力和愿意的农民承接更多土地,使其能够获得更多农业经营收益,最终发展成为新时代的职业农民。