海洋科学考察船温控实验室通风方案设计与仿真

2018-10-31华呈新季惠玲

胡 浩,华呈新,季惠玲

(江南造船(集团)有限责任公司,上海 201913)

0 引言

现代建造的船舶种类繁多,不同功能的舱室对于空调送风的要求不尽相同。温控实验室是科考船上一类特殊的舱室,对此类舱室实验区域温度的控制要求不同于对船舶普通住舱的温度控制要求。因此,文章针对温控实验室工况设计了通风布置方案,并对气流分布进行了模拟分析。本文中的温控实验室采用“侧送上回”的送、回风方式,即侧面柱状布风器送风,顶部回风格栅回风。而传统舱室一般布置顶部布风器,采用“上送下回”的送、回风方式。

计算流体力学(Computational Fluid Dynamics,CFD)广泛用于分析气流组织,使用这种方法分析船舶舱室气流分布符合现代数字化造船的要求[1-3]。为验证空调通风方案设计的合理性,本文以温控实验室为研究对象,分析了使用“侧送上回”通风方案时舱室实验区域的气流分布。

1 通风设计方案

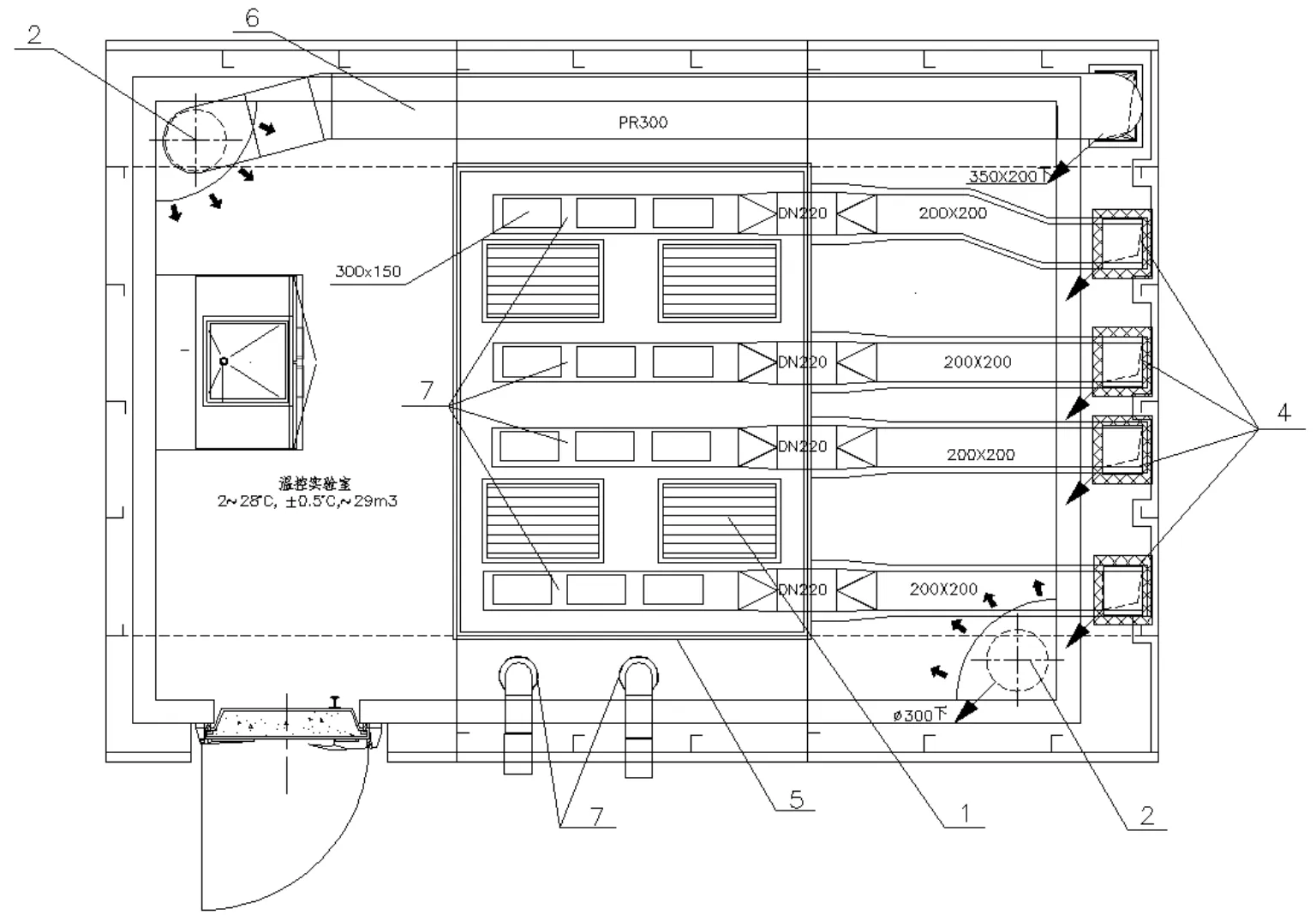

根据温控实验室夏季与冬季不同的工况温度要求,同时为满足实验区域温度均匀性和通风环境低噪化的需求,本文提出了一种温控实验室的通风设计方案,如图1所示。

图1 温控实验室通风设计图

使用2台立式柱状布风器通风末端作为送风组件,选取标准为送风量大、送风温差小,满足室内实验区域的温度均匀性要求,避免出现局部过冷或过热的现象。柱状布风器垂直于实验室地板面,在实验室呈等高对角布置,而回风格栅布置于整个实验室房间的顶部中央位置。采用这种布置的目的在于保证空气在实验室内得到最大范围的流动,形成流畅的循环通风系统,使实验室内气流流动顺畅、无死角。2台柱状布风器通风末端与下层甲板的中央空调器均通过直径为300 mm的圆形风管相连接。根据送风量,计算风管内的风速为8 m/s,远小于船舶设计实用手册[4]规范规定的风机排出侧风速,排除送风风管空气高噪音的可能性。

同时,回风格栅上部设置的回风箱是由天花板与其上方船舶甲板、侧方船舶大梁通过密封绝缘压条构成的腔室。4根200×200(mm×mm)回风风管从下层甲板的中央空调器中延伸至回风箱内,每个回风风管上均匀开设3个300×150(mm×mm)且开口朝上的回风口。当回风通过格栅进入回风箱后,空气通过中央空调器的作用吸入回风风管的回风口中,避免空气通过回风格栅直接进入风管产生的气流噪音。此外,为保证风量平衡,舱室顶部设置有2个抽风头。

2 物理模型和边界条件

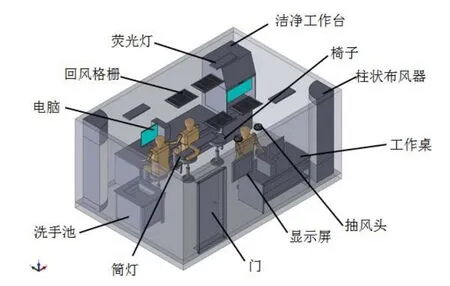

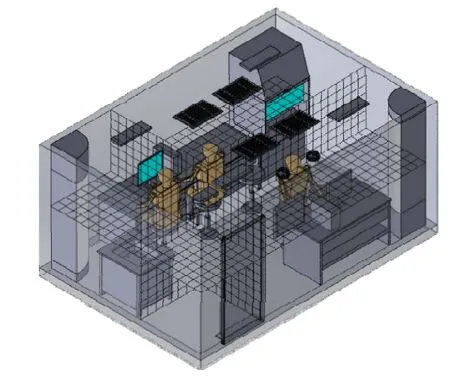

本船舶温控实验室的建筑面积是 4.86×3.26(m×m),层高2.47 m,工作人员为3人。为方便分析计算,利用三维软件CATIA建模,如图2所示。温控实验室内部实验设备包括 1个洁净实验台,家具设备包括2张工作桌、4张椅子、1个洗手池、2台电脑以及1个显示屏,照明设备为4个荧光灯和1个筒灯,通风设备包括2个柱状布风器(送风)、4个回风格栅和2个抽风头(回风)。使用数值计算软件FLoEFD模型进行三维网格划分,如图3所示,为保证计算精度,整个计算域的网格总数为50万。

图2 温控实验室物理模型

图3 温控实验室网格划分

根据实验室边界条件的类型,将边界条件划分成四类,夏季和冬季工况的具体边界条件如下:

1)入口边界条件:实验室对角布置2个柱状布风器,夏季和冬季的送风量为4 100 m³/h,根据舱室设计要求,送风温度分别为0.8℃和29.2℃。

2)出口边界条件:实验室天花板均匀设置4个回风格栅,总回风量为3 900 m³/h,此外还布置2个抽风头,抽风量为200 m³/h,出口压力为环境压力。

3)壁面边界条件:计算实验室舱壁与其他相邻房间的传热温差。舱室夏季工况下,上侧舱壁传热量为128.34 W,下侧舱壁传热量为184.14 W,与洗手池相邻舱壁传热量为67.76 W,相对舱壁的传热量为88.39 W,其余舱壁传热量为220.97 W。冬季工况下,上述舱壁的传热量分别为44.64 W、133.92 W、23.57 W、45.5 W和88.39 W。

4)室内热源:灯具包括荧光灯和筒灯,散热量分别为144 W和60 W,人体发热总量为210 W,每台电脑的发热量为200 W。

3 数学模型

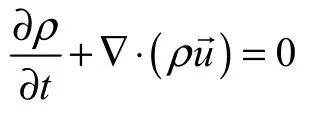

为保证舱室内部数值计算中流体流动的连续性,需应用流体的三大控制方程,即连续、动量以及能量方程[5]。

1)连续方程

式中:ρ为密度,kg/m3;u为速度,m/s;t为时间,s。

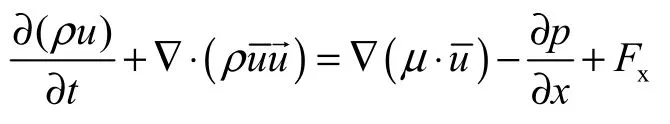

2)动量方程(X方向)

式中:μ为动力粘度,Pa·s;p为空气压力,Pa;Fx为切向力,N。

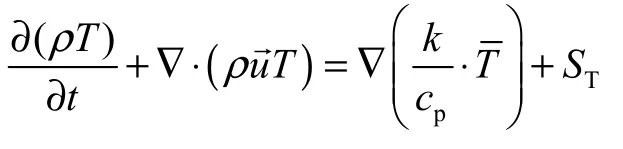

3)能量方程

式中:T为空气温度,℃;ST为能量源项,J。

影响舱室内部实际流场和温度场的因素非常复杂,考虑到数值计算的收敛性,需对数值模型进行相应的简化。为简化计算,现作如下假设:1)室内空气流动为低速流动,视为不可压缩流体;2)室内流体以对流换热为主,不考虑空气的辐射传热;3)室内流场简化为稳态流场,忽略时间常数。

4 结果分析与讨论

本文对夏季和冬季两种工况进行了模拟,选取了典型截面的温度和速度场,考虑了舱室用途,选取了洁净工作台实验区域的横向截面(距底部舱壁0.8 m)和纵向截面(距相邻侧舱壁0.75 m)。

4.1 夏季设计工况

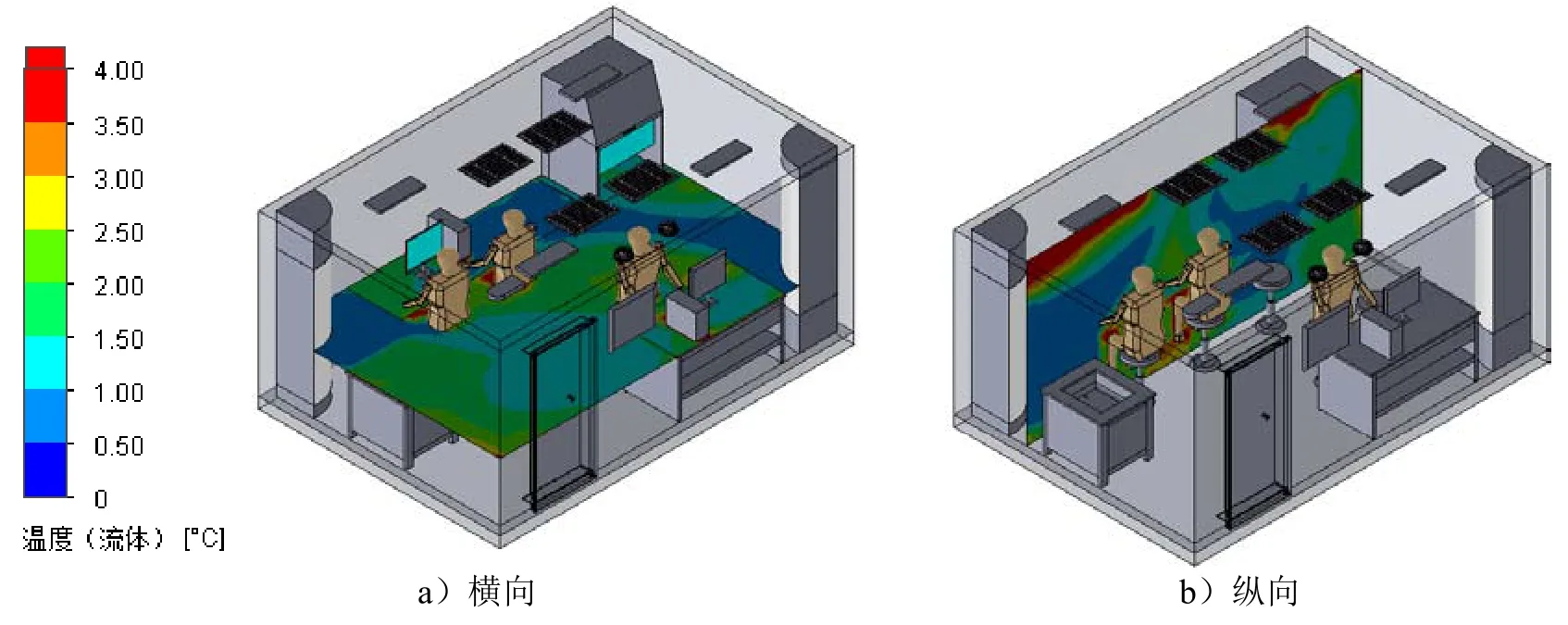

夏季工况下,横截面的温度分布如图 4a)所示。布风器送风方向区域温度较低,在0.5℃~1℃范围之间,其它区域的整体温度控制在 1℃~2.5℃之间;由于人体和电脑散热,与其相邻区域流场温度偏高,在 3.5℃以上,与四周围壁接触的流场区域存在局部过热的现象;洁净工作台实验区整体温度控制在1℃~2℃的范围内。

纵向截图的温度分布如图4b)所示。顶部温度场受灯光散热影响区域温度过高,在3.5℃以上;布风器送风方向区域的温度地域其它区域温度,与横向截面温度较低区域保持一致,在0.5℃~1℃之间;洁净工作台实验区在纵向上整体温度分布较为均匀,在1℃~2℃的范围内。

图4 夏季工况温度分布

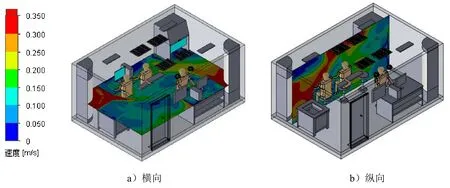

速度在横向截面的分布如图 5a)所示。图中:布风器出风口方向上的速度过高,在0.35 m/s以上,在不受设备阻挡的情况下,其随水平射流速度逐渐减小,最终下降到0.2 m/s以下;洁净工作台实验区域整体风速低于0.15m/s,对实验进行没有影响。

速度在纵向截面的分布如图5b)所示。图中:送风和回风区域整体偏高,在0.35 m/s以上;洁净工作台实验区风速分布均匀,风速偏低,在0.15 m/s以下。

图5 夏季工况速度分布

4.2 冬季设计工况

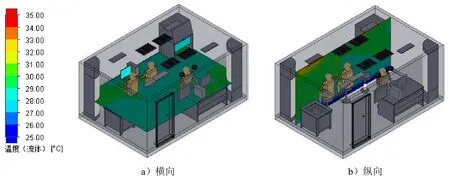

图 6a)显示了冬季工况下温控实验室横向截面的温度分布情况。从图中可以看出:截面的绝大部分温度在28℃~29℃范围之间;布风器出口附近的温度场温度较高,在29℃~30℃范围内;两侧实验桌面布置电脑主机区域温度受电脑散热影响,温度偏高,在29℃~30℃范围内;与四周围壁相邻区域,由于壁面散热,温度相对整体温度偏低,在27℃以下;洁净工作台的温度在28℃~29℃之间。

冬季工况下温控实验室纵向截面的温度分布情况如图6b)所示。图中:纵向接近底部区域(除靠近布风器区域)的整体温度偏低,在27℃以下,原因在于底部舱壁在向外散热的同时,由于采用“侧送上回”的方式,送风在底部出现气流死角区域;顶部由于灯光散热,周围区域温度较高,在 33℃以上;洁净工作台在纵向上除底部温度相对偏低,其他区域整体温度分布较为均匀,并整体控制在28℃~30℃范围内。

图6 冬季工况温度分布

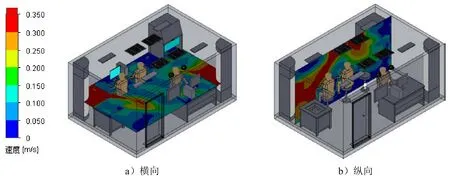

冬季工况下,速度在横向截面的分布如图 7a)所示。洁净工作台实验区域流场的风速低于0.15 m/s,满足实验不受风速影响的要求;除布风器出口风速过高在0.35 m/s以上,其他区域风速整体都在0.25 m/s以下,且分布较为均匀。

冬季工况下,速度在纵向截面的分布如图7b)所示。图中:送风口与回风口为高速区域,风速在0.35 m/s以上;洁净工作台实验区的大部分区域风速在0.15 m/s以下。

图7 冬季工况速度分布

5 结论

根据温控实验室对于温度控制的要求,同时保证实验区域通风的均匀性,文章提出了一种以柱状布风器为主要送风末端、回风格栅为主要回风末端的通风设计方案。文章对实验室舱内的气流分布进行了数值模拟,并对洁净工作台实验区域典型截面的温度和速度分布进行了分析,结果表明:洁净工作台实验区域在夏季和冬季工况下,区域的风速都在0.15 m/s以下,且分布较为均匀;夏季实验区域的温度整体控制在1℃~2℃之间,冬季实验区域温度整体控制在28℃~30℃之间;布风器出口区域的风速偏高,且夏季工况下温度偏低,但这对实验区域的风速和温度影响不大。