功能菌在大曲清香型白酒生产中的应用

2018-10-30曹敬华陈茂彬方尚玲

管 健,廖 蓓,常 煦,曹敬华,陈茂彬,方尚玲

(1.湖北工业大学湖北省工业微生物重点实验室工业发酵湖北省协同创新中心发酵工程教育部重点实验室,湖北武汉430068; 2.安琪酵母股份有限公司,湖北宜昌443000)

研究功能菌一般是为了弥补白酒中风味成分的不足,传统方法生产的大曲容易受到环境因素的影响。因此,通过白酒功能菌的使用,提高曲的利用效果,丰富白酒发酵过程中的微生态环境,从而使得各香型白酒骨架香味成分得到提高。近年来,随着对白酒功能菌研究的不断深入,从大曲或者窖泥中分离筛选出上千种微生物菌种,许多厂家开始将有益功能菌应用于传统白酒的生产中,以提高酒醅中微生物的种类和数量,提升白酒的质量,并取得了一定的成果[1-3]。

本研究以槽车为发酵容器,按照大曲清香型白酒的生产工艺进行发酵,对发酵过程中的理化指标和酒质进行比较,以期为功能菌在大曲清香型白酒酿造生产中的应用提供理论基础和依据。

1 材料与方法

1.1 材料、试剂及仪器

原料及曲样:红高粱、谷壳、麸皮,从武泰闸粮油市场购买;清香大曲,由湖北某酒厂提供;强化麸曲,将酯化红曲、生香酵母和酿酒酵母分别接种于麸皮制备成强化麸曲。

试剂:氢氧化钠、酚酞指示剂、斐林试剂、葡萄糖、1∶4盐酸溶液,国药集团化学试剂有限公司。

仪器设备:不锈钢槽车,烟台良荣机械精业有限公司;GC7980气相色谱仪,上海天美科学仪器有限公司;HH-4水浴锅,常州国华电器有限公司;AR 1140电子分析天平,奥克斯国际贸易有限公司;PHX智能生化恒温培养箱,宁波莱福科技有限公司;pH计,Ultra BASIC公司。

1.2 实验方法

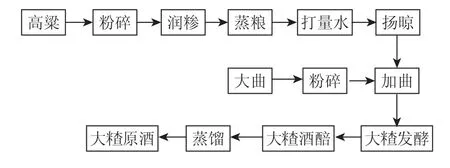

1.2.1 酿造工艺(图1)

图1 大曲清香型大米查酒生产工艺流程

按参考文献[4]的酿造工艺流程进行试验,分为两组试验,每组投粮300 kg,以槽车发酵的方式进行试验;试验组工艺步骤与对照组相同,但分别按比例添加强化麸曲,强化麸曲的总添加量为原料的0.2%,其他工艺步骤和参数均保持一致。

1.2.2 理化指标测定

酒醅从槽车的四个角部位及中间的上、中、下层取样,混合均匀后,作为供试样品,每隔5 d取样1次。分别检测两组试验糟醅的温度、水分、酸度、淀粉含量和还原糖含量[5],用电子温度计测定温度,水分采用常压干燥法测定,酸度采用酸碱中和法测定,淀粉含量采用盐酸水解法测定,标准葡萄糖液采用反滴定法测定。

1.2.3 白酒风味物质分析

(1)预处理

对基酒用0.22 μm的滤膜进行过滤。

(2)色谱条件

气相色谱仪:GC7980;色谱柱:DB-WAX;检测器:FID;检测器温度:220 ℃;柱流量:0.79 mL/min;分流比:40∶1;进样口温度:200 ℃;进样量:0.6 μL;柱温条件:初始温度35℃,维持5 min,以4℃/min升到60℃,后以6℃/min升到105℃,再以3℃/min升到125℃,最后以10℃/min升到200℃,维持8 min。

(3)内标的配制

准确量取乙酸正戊酯内标色谱纯单体溶液各0.2 mL,用60%vol乙醇基体溶液定容到10 mL容量瓶中,并尽快封闭样品瓶。标准溶液的配制:准确量取单标及内标混合溶液各2 mL,用60%vol乙醇溶液定容到100 mL容量瓶中,充分混匀后即可供进样。

(4)定性定量分析

配制40组分混标,以各单标进行定性,得到各混标峰信息,以乙酸正戊酯为内标,使其在混标和各样品内的终浓度为350.24 mg/L,建立分析方法,用于样品的定量分析。

2 结果与分析

2.1 发酵过程理化指标的分析

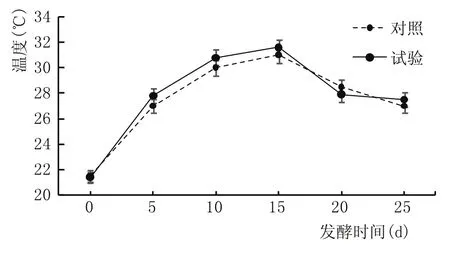

2.1.1 大米查发酵过程中酒醅温度变化规律

对槽车酒醅温度变化情况进行跟踪监测,可以得到发酵过程中酒醅的温度变化曲线,如图2所示。

图2 发酵过程中酒醅温度变化曲线

酒醅的温度趋势是先上升后下降。在发酵的前期,温度快速的升高,到入缸15 d时,温度达到最高点,分别为30.7℃和31.6℃;发酵15 d到20 d,温度又有所下降。在发酵前期,由于淀粉被分解,还原糖含量的增加,使得细菌和酵母大量增殖,大量的生物热得到释放,由于白酒的固态发酵,热量传递的速度较慢,温度容易积累;发酵中期,微生物生长完毕,主要进行产乙醇的阶段,生物热能较少,由于酒醅的温度与环境温度差异较大,传热较快,导致生物热散失,温度下降;发酵20 d后,由于酒醅温度与周围环境基本一致,所以散热较少,温度基本维持恒定。发酵前中期,试验组升温速度要明显高于对照组。

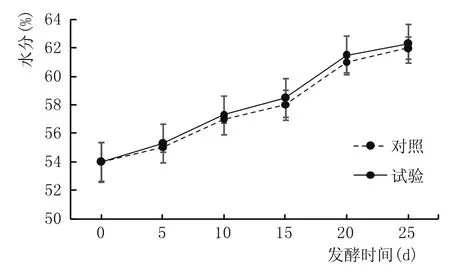

2.1.2 大米查发酵过程中酒醅水分变化规律

对槽车酒醅的水分含量进行监测,得到大渣发酵过程中酒醅的水分含量变化曲线,如图3所示。

图3 发酵过程中酒醅水分含量变化曲线

在整个发酵过程中,水分含量的变化是先上升后平稳再上升。从入缸到发酵10 d水分上升较快;发酵10 d到15 d,水分变化的速度稍有下降;15 d到20 d,水分又有明显上升。功能麸曲的添加促进微生物生长和发酵,使得酒醅水分增速稍快。在发酵前期,由于淀粉水解,生成酒精,同时产生大量二氧化碳,使得水分增加;发酵20 d后可能由于一些菌体的分解自溶,和一些产酸菌的代谢产生相应的水分,使水分含量略有升高。

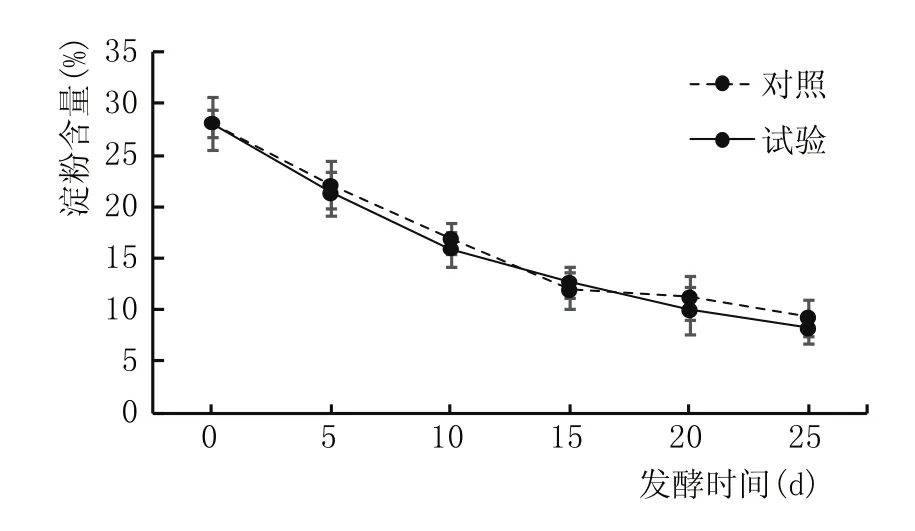

2.1.3 大米查发酵过程中酒醅淀粉变化规律(图4)

图4 发酵过程中酒醅淀粉含量变化曲线

在整个发酵过程中,酒醅中淀粉含量的变化呈下降趋势,但下降的趋势逐渐变缓,前期下降速度较快,后期下降趋势较慢,在发酵初期,淀粉下降速度最快。功能麸曲的添加使得淀粉的消耗速度要快于对照组。发酵前期,由于淀粉酶的作用,淀粉快速分解成葡萄糖,同时葡萄糖在酵母菌的作用下转化为酒精,因此淀粉含量下降速度较快;发酵中期,随着霉菌的消失和淀粉酶的分解、淀粉含量的减少,使淀粉水解的速率相对降低,同时由于酵母代谢减缓,导致还原糖的积累,形成反馈阻遏,使淀粉水解速率下降;发酵后期淀粉基本上被分解完全,只有少量的耐酸性细菌由于生长需要产生少量淀粉酶,使淀粉含量略有下降。

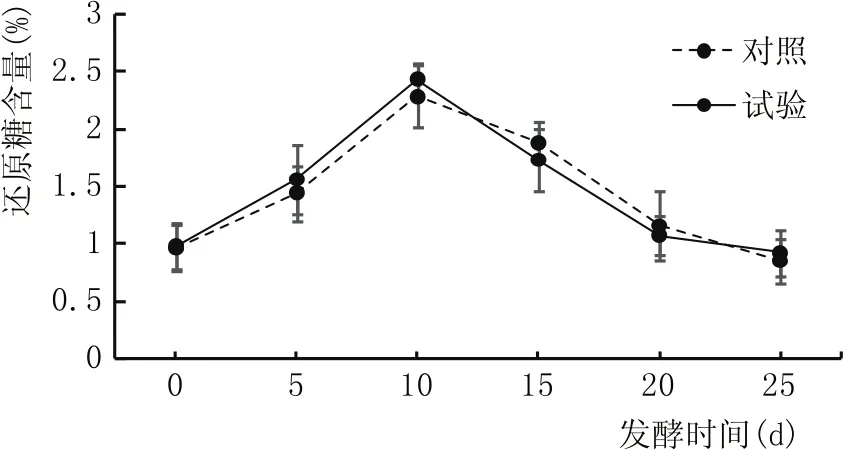

2.1.4 大米查发酵过程中酒醅还原糖变化规律(图5)

图5 发酵过程中酒醅还原糖含量变化曲线

如图5所示,发酵10 d时为分界点,10 d前的还原糖含量呈增长趋势,10 d后呈下降趋势,10 d时还原糖最高,分别为2.21%和2.43%。功能菌的添加使得还原糖的增速更大,有利于乙醇的产生。发酵前期,在霉菌和淀粉酶的作用下淀粉快速水解为还原糖,并且其水解速率要大于还原糖转变为酒精的速率,因此还原糖含量不断积累增加;同时,到发酵10 d时,由于酒精含量的增加和酒醅环境的变化,霉菌的消失和淀粉酶的不断分解,导致还原糖含量减少,而残留的一部分酵母和细菌的生长均需要葡萄糖,因此还原糖含量呈逐渐下降趋势。

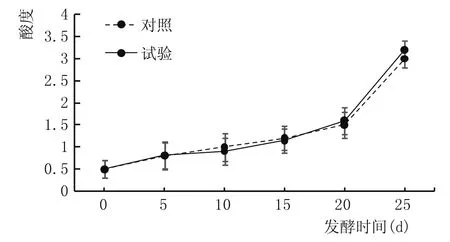

2.1.5 大米查发酵过程中酒醅酸度变化规律

发酵环境中的酒醅可看作一个缓冲体系,酸度的变化可作为微生物在特定环境中代谢活动的一个指标。对槽车酒醅的酸度进行跟踪监测,可以得到发酵过程中酒醅的酸度变化曲线,如图6所示。

图6 发酵过程中酒醅酸度变化曲线

由图6可知,随着发酵的进行,酒醅的酸度逐渐升高,20 d后,酸度较大幅度提升。这主要是由于发酵前期的酒醅中氧含量较高,产酸菌繁殖速度快,产酸多,酸度增加快。随着发酵的进行,酒醅中乙醇含量增大,酸度逐渐增高,产酸菌的繁殖代谢会受到一定程度的抑制,产酸速度逐渐下降,同时在中后期,在生物酶的催化作用下酸醇缩合产生酯类物质也会大大降低酒醅的酸度,因此酸度增势趋于平缓。发酵后期由于耐酸细菌的继续繁殖,代谢产酸,导致后期酒醅酸度有一定程度上升。添加了功能菌的试验组的酒醅酸度趋势大体和对照组相似,中期试验组的酸度略比对照组低,可能是由于中期试验组酒醅中乙醇浓度较高,抑制了产酸菌的生长。

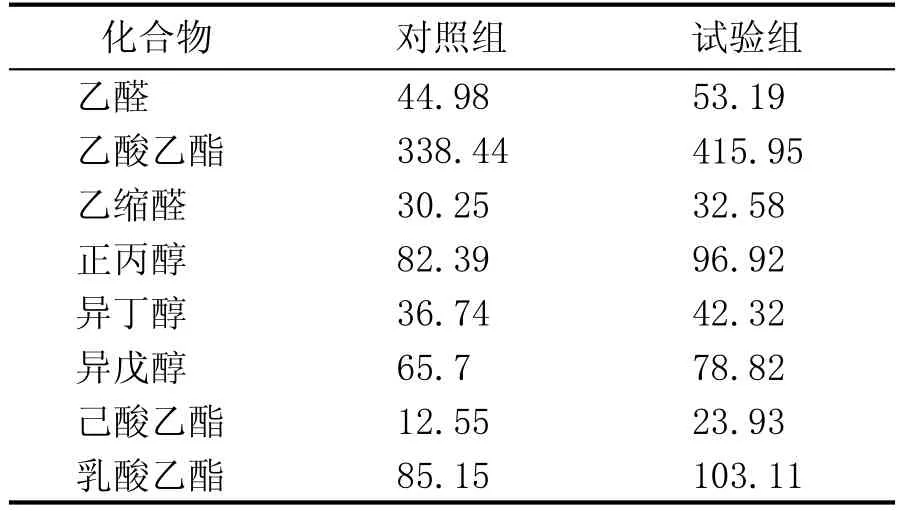

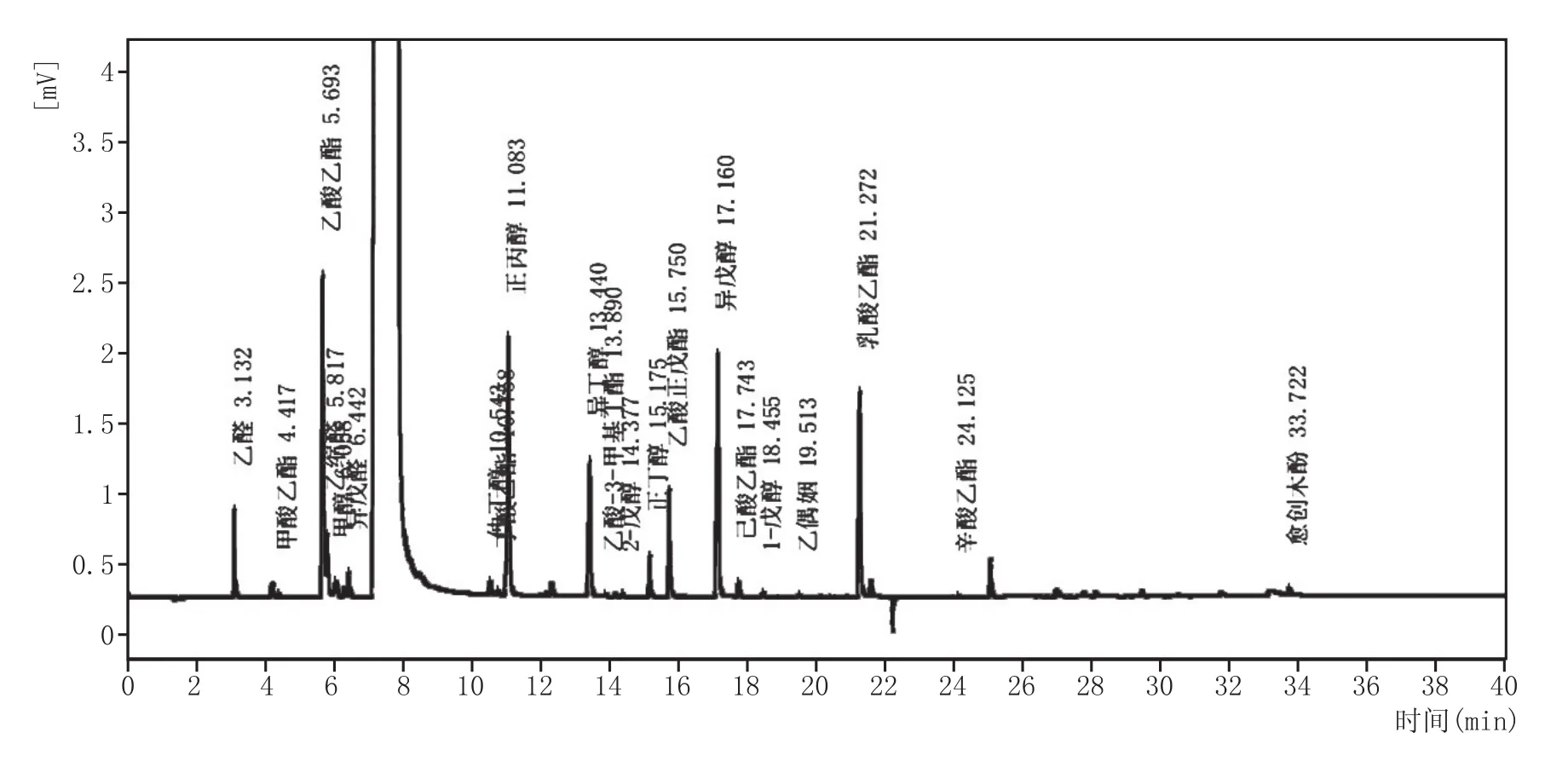

2.2 气相色谱测定白酒风味物质

利用气相色谱仪测定大米查白酒相关主要成分,结果见表1。

表1 菌种强化酿酒试验色谱测定结果 (mg/100 mL)

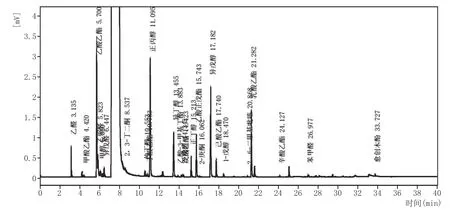

由表1可知,试验组原酒中与清香型白酒密切相关的成分,乙酸乙酯、乳酸乙酯等含量优于对照组,这与原酒的感官评价相契合,试验组原酒清香味明显,而对照组的清香味寡淡、不突出。图7和图8分别是对照组和试验组白酒气相色谱图。

图7 对照组气相色谱图

3 结论

3.1 分析检测发酵过程中酒醅的温度、水分、酸度、淀粉含量和还原糖含量变化,试验组的温度和水分含量几乎始终高于对照组,最高分别为31.6℃和62.4%;与对照相比,试验组由于添加了功能菌,对淀粉的利用程度比对照要高1.42%,发酵过程中的还原糖含量几乎始终高于对照组,酒醅的糖化效果要优于对照组。对照组和试验组的酸度随发酵轮次增加呈上升趋势,试验组成熟酒醅的酸度要稍微高于对照组。

图8 试验组气相色谱图

3.2 试验组添加强化麸曲,丰富了发酵微生态体系,有利于风味物质的形成。对白酒进行色谱分析发现,试验组原酒中与清香型白酒密切相关的成分,乙酸乙酯、乳酸乙酯等含量优于对照组,这与原酒的感官评价相契合,试验组原酒清香味明显,而对照组的清香味寡淡、不突出。