浅谈长江经济带水生态环境问题与保护管理对策*

2018-10-24

(1.长江水利委员会长江科学院 流域水资源与生态环境科学湖北省重点实验室,湖北 武汉 430010;2.三峡地区地质灾害与生态环境湖北省协同创新中心,湖北 宜昌 443002)

长江是中国水资源配置的战略水源地和经济鱼类资源、珍稀水生生物的重要天然宝库,也是中华民族发展的重要支撑。长江经济带横跨中国东、中、西三大区域,覆盖上海、江苏、浙江、安徽、江西、湖北、湖南、重庆、四川、云南、贵州共11个省市,人口和生产总值均超过全国的40%,生态地位重要、综合实力较强、发展潜力巨大。作为事关国家全局发展的重大战略,长江经济带的发展对长江水生态环境安全提出了更高的要求。

近年来,由于气候变化和人类活动的影响加剧,长江水生态环境安全面临巨大压力,水生态环境保护与经济发展的矛盾日趋突出。长江经济带发展目标的实现,在很大程度上依赖于长江水生态环境保护与治理的成效。因此,长江水生态修复与水环境治理问题受到广泛关注。

1 长江经济带水生态环境面临的主要问题

长江流域水生态环境总体保持良好状态,但随着经济社会快速发展和气候变化影响加剧,威胁长江水生态环境安全的风险源增多,水生态损害、水环境污染等新问题日益突出。

1.1 水生态环境面临的主要风险源

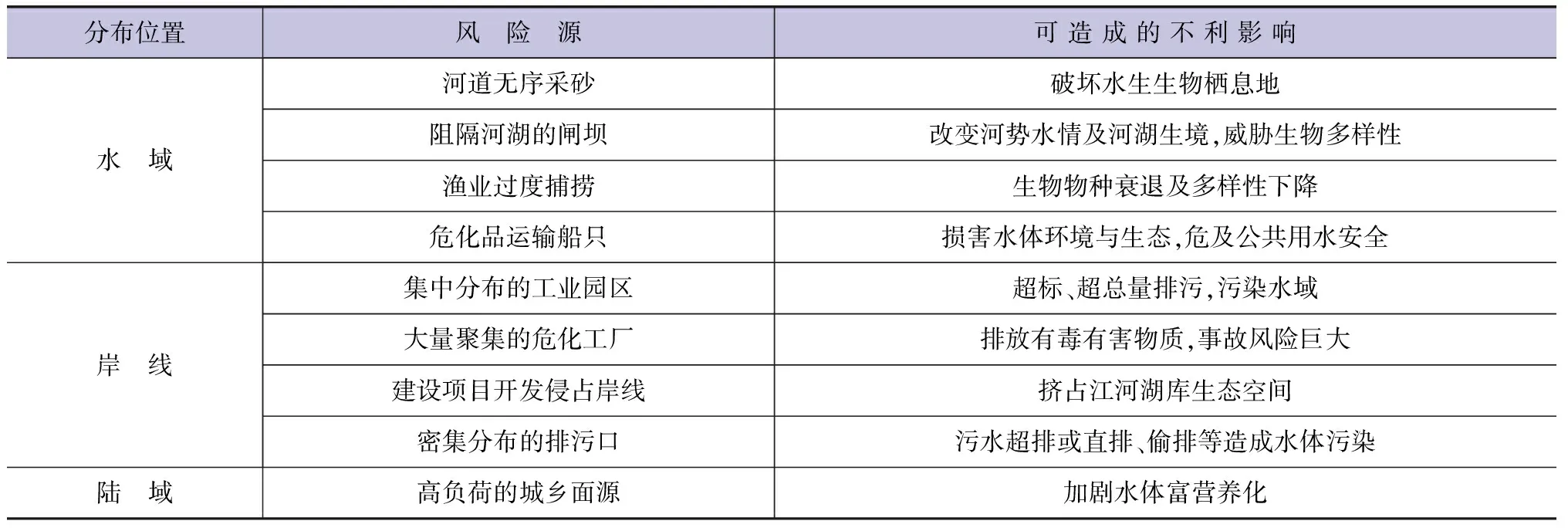

长江经济带水生态环境面临的风险源呈现点多、线长、面广等特点,按照分布位置划分的主要风险源及其可造成的不利影响见下表。来自长江水域和岸线的风险源较多,实际中存在的问题也最为突出,是长江水生态环境保护与治理的重点。由于陆域城乡面源负荷总量远超岸线点源,对水生态环境的威胁不容忽视,因此必须加强治理。

主要风险源及其可造成的不利影响

1.2 水生态环境存在的主要问题

1.2.1 水域生态破坏较为严重

长江干支流梯级水库工程建设引起河流生物通道的阻隔及中下游水、沙、水温、营养物质变化,导致珍稀鱼类和经济鱼类产卵场及适宜栖息生境受到不同程度的破坏,对水生生物的多样性、完整性构成威胁[1-2]。据调查,2004—2010年三峡水库蓄水期间,水库特有鱼类种数较蓄水前减少51.1%,库区渔获物种特有鱼类优势度下降35.3%~99.9%。受水利工程、水域污染、过度捕捞等影响,长江水生生物生存环境日趋恶化,生物多样性指数持续下降,特别是珍稀、特有物种全面衰退,中华鲟、达氏鲟、胭脂鱼等鱼卵和鱼苗大幅减少,白鳍豚、白鲟已功能性灭绝,江豚极度濒危。2003—2012年长江中下游平均渔获量较1996—2000年下降了41%,“四大家鱼”种鱼苗发生量与20世纪50年代相比下降了97%。受气候变化、水系变迁、过度开发等影响,长江中下游湖泊湿地面积锐减,由20世纪50年代的17198km2减少到现在不足6600km2,水生态系统退化严重[3]。河湖鱼类等水生生物种类和数量明显减少,一些珍稀濒危水生物种趋于消失,水生生物多样性快速下降。许多湖泊高等水生植物分布范围缩小,而浮游藻类大量繁殖[2-3]。同时,长江河道无序超量采砂改变河势水情,使鱼类产卵繁育场等关键生境遭受破坏,进一步加剧渔业资源衰退。

1.2.2 水域环境污染依然严峻

长江干流水域污染趋势总体有所好转,但部分河段和支流污染依然严重。据《长江流域及西南诸河水资源公报(2016)》统计,2016年长江流域水质劣于Ⅲ类水的河长占总评价河长的17.4%,主要超标项目为氨氮、总磷、化学需氧量、五日化学需氧量和高锰酸盐指数等。中下游水系污染较为严重,符合或优于Ⅲ类水的河长比例湖口以下干流约为59%,太湖水系仅为30%。评价的61个主要湖泊中,中度富营养化湖泊有22个,占评价湖泊个数的36.1%。国家重点治理的滇池、巢湖和太湖等“三湖”水污染仍较严重,其大部分水域均为劣Ⅳ—Ⅴ类。三峡水库、丹江口水库等重点水库水质总体尚好,但部分支流仍水质较差。三峡库区支流入库河口水质以Ⅳ类为主,丹江口水库支流泗河和神定河水质为Ⅴ类、劣Ⅴ类,库区水环境保护压力较大。

1.2.3 岸线风险源亟需加强控制

目前长江岸边污染带长度累计超过600km,入江点源废污水排放量达330亿t,占全国废水排放总量的40%以上,沿岸城市及附近地区的饮用水安全受到严重的威胁[1-2,4]。长江沿岸聚集了4万多家化工企业,化工产量约占全国的46%,已呈现“化工围江”的局面,一些企业污水直排、偷排等问题仍较为突出。2014年长江干线港口危化品吞吐量达1.7亿t,生产和运输的危化品种类超过250种,运输量仍将以年均近10%的速度增长,环境风险隐患大,突发性水污染事故频繁发生[1,4]。2010—2014年,长江经济带11个省市突发环境事件分别占到全国的17%、63%、68%、64%和54%。并且,近年来较大和重大环境事件也大多发生在长江经济带内,2014年全国3起重大环境污染事件中,有2起发生在湖北省;16起较大环境事件,有10起发生在长江沿岸11个省市。长江岸线资源无序开发问题尚未解决,尤其长江中下游岸线资源乱占乱用、占而不用、多占少用情况普遍,一些地区城镇开发建设严重挤占江河湖库生态空间。此外,长江航运污染、旅游服务业污染同样使长江不堪重负。

1.2.4 陆域农业面源污染不容忽视

目前,长江经济带农村粗放式排放生活污水、农村企业随意排污等现象依然严重,养殖废水未经达标处理排放问题较为突出,2016年农业面源排放量约330亿t。长江经济带农用化肥施用强度过高,化肥流失造成的农业面源污染占流域污染负荷总量的70%以上。

2 水生态环境保护管理现状及面临的挑战

2.1 水生态环境保护管理取得的成效

围绕长江流域水生态环境保护,各级政府及相关行政管理部门采取了多种保护管理措施。加快落实最严格水资源管理制度和建立以水功能区为单元的水资源保护管理体系,积极推进治污工程建设和实施重点流域水污染防治规划,实施天然林保护工程和造林绿化行动等。这些保护管理措施的推进实施,促进了长江流域水生态环境的改善。“十二五”期间,长江流域地表水国控断面优于Ⅲ类水质比例提高了23%,劣Ⅴ类比例下降7.5%,水功能区达标率提高至81.3%,生态环境脆弱地区和重要河湖生态环境用水状况得到初步改善;污水管网增加约9.3万km,再生水利用设施增加约80万m3/d,城镇污水处理能力增加约2400万m3/d,污水处理率提高13%左右。天然林保护工程实施以来,长江防护林工程完成营造林任务504.97万km2,完成退耕还林面积572.79万km2,累计治理水土流失面积47.29万km2。

2.2 水生态环境保护管理面临的挑战

经各级政府及相关部门的努力,长江经济带水生态环境治理取得了一定成效。但目前长江水生态环境保护管理的形势依然紧迫而复杂,系统性保护不足和协同治理体制机制不完善是面临的主要问题,具体表现为:

a.上、中、下游缺乏统筹保护,尚未构建长江水域与陆域、沿岸与流域联动的大保护布局,对长江水域、岸线、陆域存在的各类风险源系统性治理不足,产业布局与结构调整的刚性约束条件有待加强,难以适应“大保护”要求下长江经济带水生态环境治理的需求。

b.涉水事务条块分割管理局面尚未改变,行政区域间合作缺乏制度保障,协调机制尚未建立。以往长江水生态保护以工程性措施居多,相关保护管理措施(如:法律法规、公众参与、信息共享等)不完善且较为松散,在流域层面上缺乏成套的保护管理制度体系,尚不能适应“共抓”要求下长江经济带水生态环境协同保护管理的需求。

3 水生态环境保护管理对策

3.1 加强水域—岸线—陆域系统修复与综合治理

根据习近平总书记“共抓大保护,不搞大开发”要求,贯彻落实“生态优先、绿色发展”和“山水林田湖草是一个生命共同体”理念,加强长江经济带水生态环境保护顶层设计,系统构建水域与陆域、沿岸与流域联动的大保护布局,统筹上中下游、左右岸整体保护,对水域、岸线、陆域进行系统修复和综合治理,实施水资源、水环境、水生态协同治理。为适应治理需求,必须加快水域、岸线和陆域风险源的监控体系建设,全面提升长江经济带风险源综合监控能力。此外,还要根据长江流域生态环境系统特点,以主体功能区为基础,确立并严格落实水资源利用上线、生态保护红线、环境质量底线等“三线”管理制度。

3.2 健全和完善流域综合管理制度及协调治理机制

3.2.1 完善流域综合管理的法规制度

从长远来看,建议尽快制定《长江保护法》等流域性法律法规,依法成立纵横向一体化的流域管理机构,强化对流域水资源、水生态、水环境一体化管理,确保流域环境治理和生态修复的统一规划、统一监测、统一监管,并完善流域水资源保护、水生态修复、水域岸线管理、河湖采砂管理、水环境治理、水污染防治等方面的制度,为长江经济带水生态环境保护管理提供法律支撑,规范长江经济带发展行为。

3.2.2 健全流域与区域相协调的管理体制机制

国家全面推行河长制是对国内现行的流域管理和行政区域管理相结合的水资源管理体制的强化,党政领导负责制增强了河湖管理的执行力,为流域综合管理奠定了更加坚实的基础。长江流域管理机构要顺势而为,将全面推行河长制与流域综合管理深度融合,积极开展流域管理体制机制创新[5]。建议根据长江经济带沿江各省(市、区)的水生态功能定位及保护管理特点,对水生态环境安全负有责任的沿江各地方政府、相关行政管理部门进行统筹协调,探索建立流域管理议事决策机构,实施由中央推动长江经济带发展领导小组统领下的相关部委、地方政府及其行政管理部门、流域管理机构协同联动保护管理的组织模式,创新跨地区、跨部门的长江经济带水生态环境保护协商合作机制。

3.3 健全水生态环境保护考核问责机制

在推进长江经济带绿色发展,保护长江水生态环境过程中,长江经济带沿江各省(市、区)应以国家全面推行河长制为契机,建立健全以党政领导负责制为核心的责任体系,完善长江水生态环境保护的监督考核与责任追究制度。制定长江水生态环境管理评价指标体系与评价标准,针对不同江段实际情况,实行差异化绩效评估考核。加强对河长的绩效考核和责任追究,对造成生态环境损害的行为,严格按照有关规定追究责任。

3.4 建立生态环境保护信息共享和公众参与机制

在跨部门、跨区域协同联动保护管理模式下,推进建立省际间污染源、水量、水质、水生物等监测数据共享机制,组建长江水生态环境信息共享平台,健全信息发布机制,依法依规定期公开水功能区达标状况、重点生态功能区状况、河湖水库尤其是饮用水水源地水量水质等信息,接受社会监督。明确公众参与长江水生态环境保护事务的范围,畅通参与渠道,提升公众参与能力,建立和完善长江水生态环境保护的举报和奖励制度,注重发挥非政府组织在参与长江生态环境保护中的作用。

3.5 完善水生态环境保护补偿机制

建立政府主导、社会参与的生态补偿机制,充分发挥政府、社会、企业和民众参与保护长江生态环境积极性。按照“谁受益谁补偿”原则,探索受益地区与水生态保护地区、流域上中下游地区,建立横向的水生态环境保护补偿机制。在长江经济带重要饮用水水源地、重要敏感河段和水生态修复治理区、湿地国家级自然保护区等,全面开展水生态环境保护补偿,并加大水生态环境保护补偿力度。借鉴国内外已有的成功经验,并结合当地实际,探索基于资金补偿、人才培训、对口协作、共建园区等方式,构建新型多元化的水生态环境保护补偿模式。