在体验中缩短学生知觉与表达的距离

2018-10-24杭州市余杭区塘栖镇第一小学朱国锋朱国华

杭州市余杭区塘栖镇第一小学 朱国锋 朱国华

(接上期)

指定2~3名学生在投影上进行“拼图”,学生完成后,教师引导、提问:

师:我看到你把桥放在画面中间,树木、房屋却在桥的后面,为什么你要这样拼呢?

生1:我觉得今天我们画《家乡的桥》,桥应该是最主要的,所以放在主要位置上。

师:你的构图思想很有大师的风范。

师:第二位同学把其中的一棵树放在了桥的前面,把桥挡住了一部分,你是怎么想的?

生2:我觉得一座桥全部画在纸上不美,挡住一部分,增加一点点神秘感。

师:很不错的想法,这在构图中称为“虚实相生”,很不错!

师:最后一位同学刚才告诉我,桥下面空得太多,问我能不能在下面画上几只鸭子,大家认为可以吗?

全体学生都认为可以。

教师顺势在胶片上画上几只疏密有致的群鸭——

(2)师:接下来,我们来看看画家们是怎么为自己画的桥来配景的呢,我们一起来寻找一下灵感。

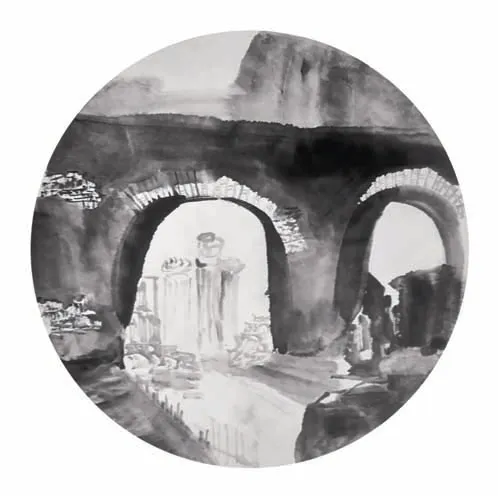

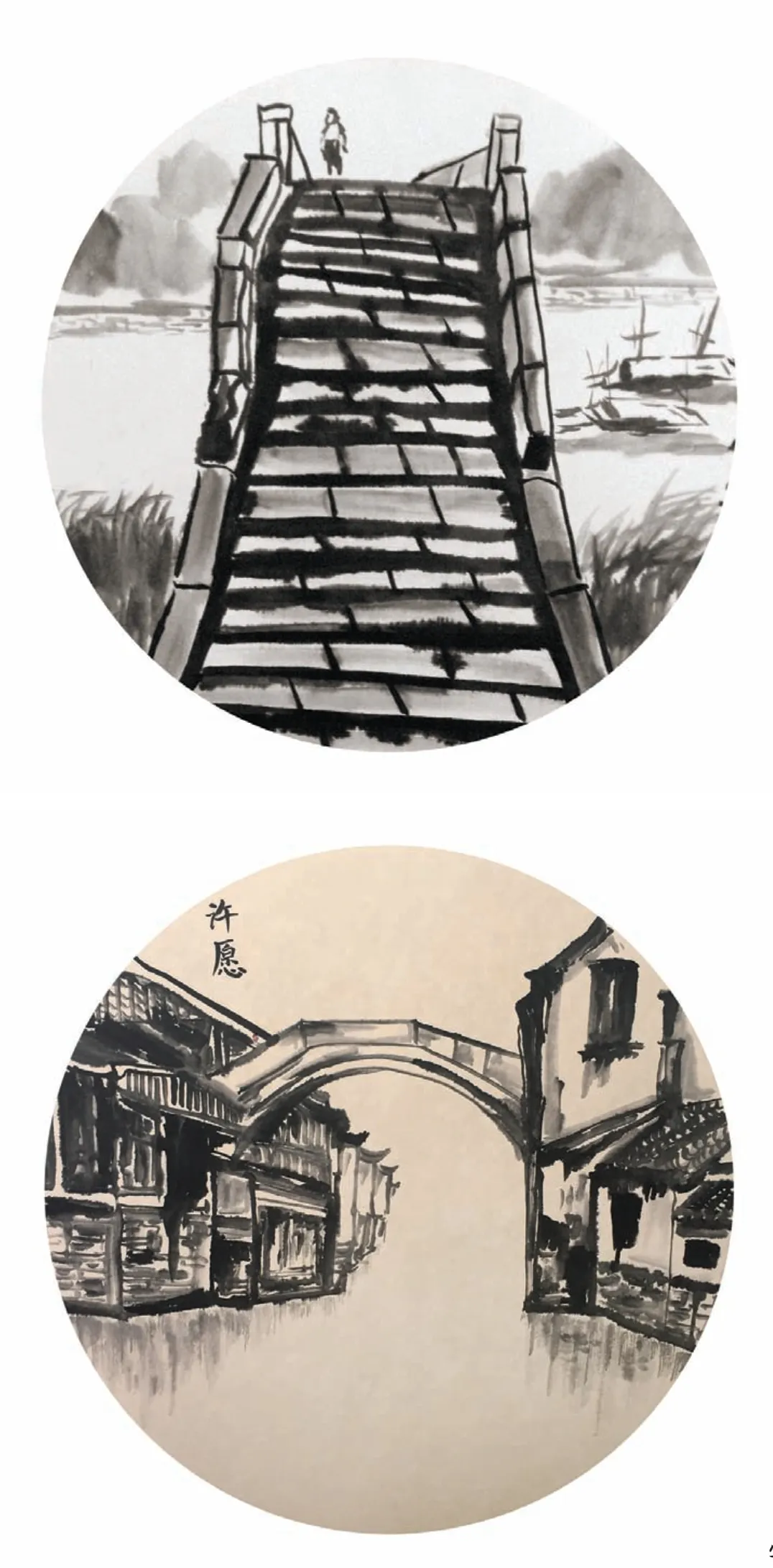

(3)课件出示画家名作。欣赏吴冠中等名人画的古桥,感受古桥和环境的构图关系。

教师适度总结小品构图的要点:疏密得当、突出主体、画面均衡。

构图是十分抽象的概念,对于学生来说,对表现事物的知觉不能仅限于停留在抽象的说教中,更应该结合身边的事物,以实践的方式解决问题。虽然主体景物加上配景是美术中常用的方法,但关键是如何挖掘本土资源,把家乡的景物提炼在画中。这个环节,学生通过对名作的赏析了解桥与环境之间的构图。先尝试拼摆,以自己的理解进行构图,形成初步的构图体验,再以名家的作品进行验证,这样,对学生来说,这样的体验更加深刻而有启示意义,因为只有基于学生原生态的创造,才能真正唤醒学生表达的“知觉”。

4.以再现的方式,唤起学生情感的“触觉”

人的触觉可以是用手或者身体的感官去体验,也可以是用心灵、情感去感受。美术教学如果仅仅停留在技法层面,不能唤起学生对于美的情感体验,是失败的教学。同样,传承地方文化,让孩子浸润在文化之美中,更是我们美术教师的职责。在《家乡的桥》一课中,渗透了浓浓的乡土情怀,让学生以“古桥”这个点去看古镇文化,再次体验古镇情韵。在学生创作之前,引导学生带着一种情感去表现,比纯粹带着技法去表现更有意义。因此笔者设计了这样的环节:

(1)师:配景的添加有画龙点睛之效,老师不禁想起著名画家丰子恺对塘栖古镇的评价:“江南佳丽地。”仿佛穿越到了几百年前……(古镇动画徐徐展开,音乐由远及近缓缓而来)

(2)教师课件播放水墨古镇的动画,同学们来感受江南水乡的风土人情。动画以导游的形式,移步换景,水墨和古镇结合在一起。

(3)指名学生谈感受:

生1:我真想马上就开始画啊!太美了!

生2:原来我的家乡这么诗情画意。

生3:看来“江南佳丽地”是名不虚传的,我为家乡而自豪!

学生作品

师:“这么美的江南,这么美的古桥,不画下来实在是太可惜了。现在请同学们在纸上自由地表现一幅塘栖古桥的作品,看谁画的有大师的风范,画的有墨色变化,有美观的构图!”

真正能唤起学生美的体验的事物才能让孩子值得去表现。这个环节把水墨和古桥风景完美地结合在一起,引起一种最强烈的知觉,一种表达的欲望,一种情感的共鸣。虽然本课立足于塘栖古镇的古桥内容,立足于地方课程资源,对于美术教学而言,可以起到“以小见大”“他山之石”的作用,任何的教学资源、教学技法、形式风格都是植根于表达情感,没有了对情感的“知觉”,就像“皮之不存,毛将附焉?”

著名诗人卞之琳的诗句“你站在桥上看风景,看风景人在楼上看你;明月装饰了你的窗子,你装饰了别人的梦”,让笔者感触良多。在美术教学中,多以感性的思维去触碰学生对于教学内容的理解,才能更好地以理性的角度,设计恰如其分的环节,创设美好的情境,唤起学生潜在的“知觉”,把学生的“知”与“行”定格在一个“画面”中。

学生作品