关于回归本土建筑学思想的探究

2018-10-23汪祺郭润滋

汪祺 郭润滋

[摘要]本文主要通过对王澍建筑作品的解析,探讨其中蕴含的建筑学思想,主要从建筑的如画观法和建筑现象学两方面进行探究。王澍独特的建筑设计手法和对自然材质的解读,具有深厚的文化内涵和美学思想。当今中国在快速发展的大趋势下如何发展本土建筑学的设计方向值得我们深入的探究和思考。

[关键词]王澍;美学思想;如画观法;建筑现象学

文章编号:2095 -4085(2018)01 - 0025 - 03

1997年王澍同妻子陸文宇创建了“业余建筑工作室”。王澍对“业余”做过这样的解释“有两类设计师,一类是设计重要建筑的人,另一类是不设计什么重要建筑而只是去设计的人,我称后者为‘业余的,他们的‘活更地道。”他曾说过,他首先是个文人,其次是个建筑师,做建筑是他的业余。文人情怀的他有着对中国传统文化素养的追求,身上也散发着哲学家的思辨精神。

1 建筑的如画观法

近年来,都市化的飞速发展使大城市越来越趋同化,出现了千城一面的现象。现在很多人似乎正在“强烈”验证勒·柯布西耶的理念“住宅是居住的机器”这是一种激进的表现,忽略了柯布西耶的精神性和价值观,这里所说的“机器”并不是鼓吹工业化而是给人们提高便利。在柯布西耶的建筑作品中既突出人在建筑中的重要地位又强调人与自然的关系。他曾说过“人是家的主人,在自然中静下来,回归自然。回归自然的同时,全方位的敞开心扉。家是向蓝天、白云敞开的,或者是向满天星云敞开的带屋顶的建筑。”而如今一座座钢筋混凝土的高楼大厦冰冷地矗立着仿佛我们都是过客,缺少对人性的关怀和人对环境的认同感。

王澍对于建筑有自己一套完整的观念,是中国本土的建筑学理念,简单的说是来自于中国古代山水画、园林的审美观念。造房子,就是造一个小世界。建造一个世界,首先取决于人对这个世界的态度。在那幅画中,人居的房子占得比例是不大的,在中国传统文人的建筑学里,有比造房子更重要的事情。这个重要的事情便是自然之道,上面所提到的那幅画便是元代倪云林的《容膝斋图》(图1)。画面简洁,大处留白,设色淡雅,皴擦多于渲染,构图为典型的“三段式”以“渔隐”为主题,近景是山石,上有五棵杂乱而萧条的树及一间茅亭,中景是平静而宽阔的湖水,远景为一抹平缓的沙渚岫影。从业余工作室的命名到《容膝斋图》再到王澍的建筑作品我们可以看到他身上散发出来的文人气质和一种退隐山林的处世态度。这里说的建筑的如画观法指的是如何将中国古代山水画中的观法运用到建筑上,“如画”指的是主客体之间的一种交互关系,“观法”指的是一种面向自然的哲学方法。在这里我们暂且放下柯布西耶、赖特等的西方建筑史,先谈谈中国山水画和园林。

中国山水画和园林都是自然形态的艺术形式,中国造园理论与画论一脉相承。造园以有限的空间创造无限的意境,山水画是在表现自然山水的趣味。

2002年王澍接手中国美术学院象山新校区(图2)的设计工作,象山新校区坐落在杭州南部的转塘镇,校园用地围绕着象山,周围青山绿水,风景秀美,充满诗性迷蒙。他接手后首先考虑的是这座占地7万m2的庞大校园如何与这座高约50m的小山共存。这个城市建筑的乌托邦校园是他十年磨一剑的成果。这里的十年磨一剑并不是说他在做象山校区的设计时间的长度而是他为此作品前期积累的准备。在他结婚后的第一个七年里他试图忘记建筑学院教授他的一切建筑手法和技巧,经常与工匠一起研究建筑的材料、施工和做法。

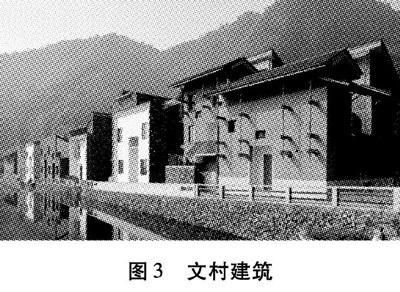

王澍常用的建筑材料是旧砖瓦、石料、夯土、水泥抹灰等材料,简单的砌筑方式,随自然而变,使建筑像是土生土长一般,没有丝毫的突兀感。这些材料的大量回收既节约了资源,又使这些自然材料“活”起来,再现了其生命的价值,与花草树木自然结合使整个建筑变得更有生气。这些自然材质的肌理和质感就相当于山水画中的“皴法”。俗话说“千年的土,百年的砖。”土是一种会呼吸的材质,冬暖夏凉,在现在的建筑中已经很少使用了,而王澍在文村采用了新夯土技术改造,使建筑像是从土地里自然生长出来似的,体现了“天人合一”的理念。在这14幢民居的外立面王澍主要用了夯土墙、杭灰石墙、斩假石墙和抹泥墙,呈现出灰、黄、白三种色彩基调,使建筑与自然完美的融合。(图3)原本村民想拆掉的老房子被保留了下来,不仅留下了村民的记忆也留下了被人们遗忘的传统。

王澍将园林的做法融入到建筑当中,他说他的每一座建筑都是一个园林,中国美术学院象山校区同样也是一个园林。整座建筑是一个院落式格局,学生可以在随意的一个场所看书学习,教师也可以自由的选择上课的场地,不再局限于教室的束缚。建筑之外的场地租给农民,在校园里可以看到农民耕田、采摘,可以看到牛羊,仿佛回到了中国古代的耕读生活。这使学子对农耕文化有了更深入的了解,也使被城市“侵扰”的农民在象山校园里找到归属感。从这里我们可以看出王澍别具一格的教学方式即回归本土传统建构文化的建筑学。校园与农田和自然的融合便形成了建筑与自然空间的亲密关系,人与自然的亲密对话。在这里建筑仿佛不再是建筑而是变成了一个个景观,在这个有山有水的自然环境中依势起伏,自然摆动有一种山水绘画的气息。印象最深的是走在一间教学楼的坡道上,蓦然回首,一个高6m的门框内显现造境犹如北宋范宽的《溪山行旅图》。在建筑中一般门框高3m,超过3m会给人一种神圣的心理感觉。教学楼的外墙上有很多假山的剪影透过窗洞移步异景,如同中国园林的借景手法。漫步在廊道内,走走停停,不时会发现各种惊喜,使空间变得更加具有丰富性和想象力,既建造了一个有情趣的建筑空间又融合了自然景物。宋代郭熙论山水画,说“山水有可行者,有可望者,有可游者,有可居者”。可行、可望、可游、可居,这也是园林艺术的基本思想。走进校园,建筑层层叠叠,容易迷失,而这种感觉正似观中国山水画,也许苏东坡的《题西林壁》恰好可以用来形容这种感受,“横看成岭侧成峰,远近高低各不同。不识庐山真面目,只缘身在此山中。”王澍认为造房子就是在建造一个小的世界,《容膝斋图》包含了园林建筑学的全部内容。房子是融合于建筑之内而不是像西方人造了房子之后再配以景观,中国现在的建筑正趋向于西方,丢掉了原来的传统。

上面提到了山水画、园林和建筑,如果说三者有什么影响,本人认为更重要的应该是思维的转换,天人合一,与自然共存的建筑需要将绘画与园林的方法糅合到其中。黑格尔在《美学》中说:“艺术品的美,不仅在于它的外在结构,而且更主要的是在于它的内在结构,即在于物质形式中蕴含的心灵内容。”在中国山水画中画家通过表现山水的形式来表达内心平静致远。倪云林如此,王澍亦如此。

2 建筑现象学

现象学原词来自希腊文意为研究外观表面迹象或现象的学科。现象学影响范围广泛,使建筑师在此基础上探寻人在建筑中存在的意义。19世纪中期的第二次工业革命,现代技术的飞速发展,工业技术和理性思考使人们的物质生活进一步提高,在此背后却掩盖了对文化和人性的思考。海德格尔曾师从于胡塞尔,是20世纪存在主义哲学的创始人,“他认为不存在独立的主体,也不存在孤立的世界,因为人的存在总是存在于世界的存在。”也就是说人与其周围环境的关系是紧密相连的。海德格尔把“建筑”设想为一种活动,而且不是一般的活动,而是存在性的活动。就我理解为:人所居住的空间不单单是工业化技术所建造的物质空间而是更关注于人在空间中存在的状态和思想,人居住的建筑不仅需要体现出入的性格,不可忽视的是还需要体现出建筑本身的性格特征。建筑不仅是指房子而是包含房子之外的周围的环境,建筑是艺术性与实用性的统一体,所以建筑不仅仅是实用的,当人们住进去之后精神性就自然而然的产生了。

在现象学和存在主义的基础上挪威建筑理论家诺伯格·舒尔兹提出了建筑现象学的概念。“在我们的环境脉络中,“认同感”意味着“与特殊环境为友”。北欧人和雾、冰、寒风成为朋友;当他们在散步时,对脚下雪的开裂声引以为乐;他们必须体验沉浸在雾中的诗意。”诺伯格·舒尔兹认为建筑应该回归到场所,十分注重场所精神。“在考虑建筑自身之前,首先要考虑建筑面对自然的态度,即树立自然比建筑重要的思想,这种思考是“建筑中心主义”的现代主义建筑学所没有的,我们需要建立一种新的建筑学体系。”现如今,私欲的膨胀和情感的恐惧令人迷惘,这种强烈的危机意识不得不让人反思未来的城市建设该走向何处,而建筑师与城市的建设直接相关,建筑师应具有场所意识,将人、建筑和场所有机的融合,探求建筑的本质。或许只有这样,“人,诗意的栖居”才不再是远方的一个梦境,与自然共舞享受自由的生存状态。王澍主张的“重建当代中国本土建筑学”的主张更需要引起大家的关注。在王澍的作品中我们可以看出他试图将现象学的手法融人到建筑设计当中,体现对人性的关怀和对诗意生活的向往。充分考虑周围的环境和场所对建筑的影响追求自然之道和返璞归真,尽量使用当地材料,使建筑与自然形成亲密的关系。

在王澍的建筑理念里也会看到王国维美学思想的影子,王国维的主要美学思想是“境界说”将浪漫主义与现实主义相融合,提出了“造境”与“写境”之说,曾提出“有境者亦有情”十分注重对生活的体验,讲究主客观的交流,强调人与周围环境的融合。在王澍的建筑作品中我们可以发现他的建筑既承载了过去又与未来联系,把未来与传统结合使建筑更富有生命的活力。在这个快速发展并趋同化的场所里人们渴望“诗意的栖居”,或许可以放慢脚步,回归中国本土的建筑学理念。

参考文献:

[1][日]富永让著,刘京梁译.勒·柯布西耶的住宅空间构成[ M].北京:中国建筑工业出版社,2007.

[2]王澍著,造房子[M].长沙:湖南美术出版社,2016.

[3]童寯著.江南园林志[M].北京:中国建筑工业出版社,2014.

[4][德]黑格尔著,朱光潜译.美学:第一卷[M].北京:商务印书馆出版社,1979.

[5][德]Mmtin Heidegger.陈嘉映等译存在与时间[M].上海:生活·读书·新知三联书店,2012.

[6]孙周兴.作品·存在·空间[M].上海:時代建筑出版社,2008.

[7][挪]诺伯舒兹著.施植明译,场所精神迈向建筑现象学[M].武汉:华中科技大学出版社,2010.

[8]王澍.一种差异性世界的建造一对城市生活场所的重建[M].深圳:世界建筑导报社出版社,2011.