中国人均预期寿命时空变化及影响因素分析

2018-10-12郭玉玲

郭玉玲

南京晓庄学院 江苏南京 211171

新中国成立以来,人民健康水平和身体素质持续提高,2015年人均预期寿命已达76.34岁。2016年中共中央国务院印发的《“健康中国2030”规划纲要》提出,2030年人均预期寿命达到79.0岁,使人均健康预期寿命显著提高。[1]努力实现规划纲要提出的人口健康目标为我国人均预期寿命的研究提供了新的契机。目前,国内外对人均预期寿命的变化及其影响因素进行了大量的研究。Chetty R等的研究表明,美国人均收入的增长促进人均预期寿命的提高,但在国内不同地区,其增长的速率明显不同。[2]Laura等研究了英国的英格兰和威尔士地区的预期寿命与地域的关系,发现气候、环境、生活习惯等差异导致不同地域的预期寿命存在显著差异。[3]Murray等对全球188个国家1990—2013年的有关疾病数据研究发现,预期寿命增速较快的国家集中在较发达地区,政策干预对预期寿命增长起到重要作用。[4]国外关于公共和个人健康消费、空气污染和不健康生活行为对人均预期寿命影响的研究也有不少成果。[5-7]国内蔡玥等的研究表明,呼吸系统疾病死亡率的降低成为中国过去25年预期寿命增长的最主要原因,恶性肿瘤及心脑血管疾病是当前造成中国居民预期寿命损失的主要原因。[8]王森认为,经济、教育和卫生服务水平对中国人口预期寿命都有正向的影响,其中教育和经济发展水平对预期寿命的影响是显著的,而增加卫生资源对整体预期寿命的影响不显著。[9]胡英研究了近30年来中国人口平均预期寿命的变化,认为我国预期寿命增幅高于联合国的经验数据。[10]还有学者对中国人均预期寿命的区域差异进行研究,发现我国人均预期寿命有从东到西减少的趋势。[11]但是,目前对中国人均预期寿命时空变化及影响因素强弱的综合研究还不多。本文结合地理信息系统(GIS)技术,应用变异系数和灰色关联分析的方法,在对人均预期寿命水平分级的基础上,探索我国人均预期寿命的时空演化特征及影响因素的作用大小,为有关部门制定均衡提升我国人均预期寿命科学决策提供参考。

1 资料与方法

1.1 数据来源

本研究使用的基础数据来自《2016中国统计年鉴》和《2011中国统计年鉴》。《2016中国统计年鉴》中缺乏1996年中国男性和女性的人均预期寿命数据,为了便于做出1981—2015年的人均预期寿命趋势变化图,文章对这两个数据进行对比估算插值。将地理信息系统(GIS)软件与Excel软件相结合,进行数据整理、分析与制图等。

1.2 研究方法

1.2.1 变异系数分析

采用变异系数等指标来描述中国人均预期寿命区域差异的时空变化。变异系数的公式如下:

其中,CV为变异系数,其值越接近于0,数据分布越均衡;S为标准差,其值越小,数据分布越均匀,差异越小;n为数据个数,Xi为某人均预期寿命数值,¯X为各数值平均值。

1.2.2 灰色关联分析

运用灰色关联分析定量地分析中国人均预期寿命与影响因素之间的相对变化情况,寻求在人均预期寿命空间变化的过程中各因素之间的主次关系,找出重要的影响因素。基本方法是通过比较人均预期寿命(即参考数列x0)和影响因子(即比较数据列xi)的变化态势相近或相异程度进行评价,两者变化态势相近则关联度大,反之关联度较小。关联度的计算方法如下:

设参考数据列为x0=(x0(1),x0(2),…,x0(n)),比较数据列为xi=(xi(1),xi(2),…,xi(n)(i=1,2,…,m))。

式中,ρ为分辨系数,且ρ的取值在0~1之间,通常取ρ=0.5,ξi(k)是关联系数,即第k个时刻比较曲线xi与参考数列曲线x0的相对差值,miin mkin称为两个层次的最小差为两个层次的最大差。

最后,依据ξi(k),可求出各个时刻关联系数的平均值即关联度。

式中,γi为比较数列xi对参考数列x0的关联度。若xi与x0的关联度大,表明xi是与x0发展趋势最接近的因素,或xi是对x0影响最大的因素。

2 结果

2.1 中国人均预期寿命的时间变化

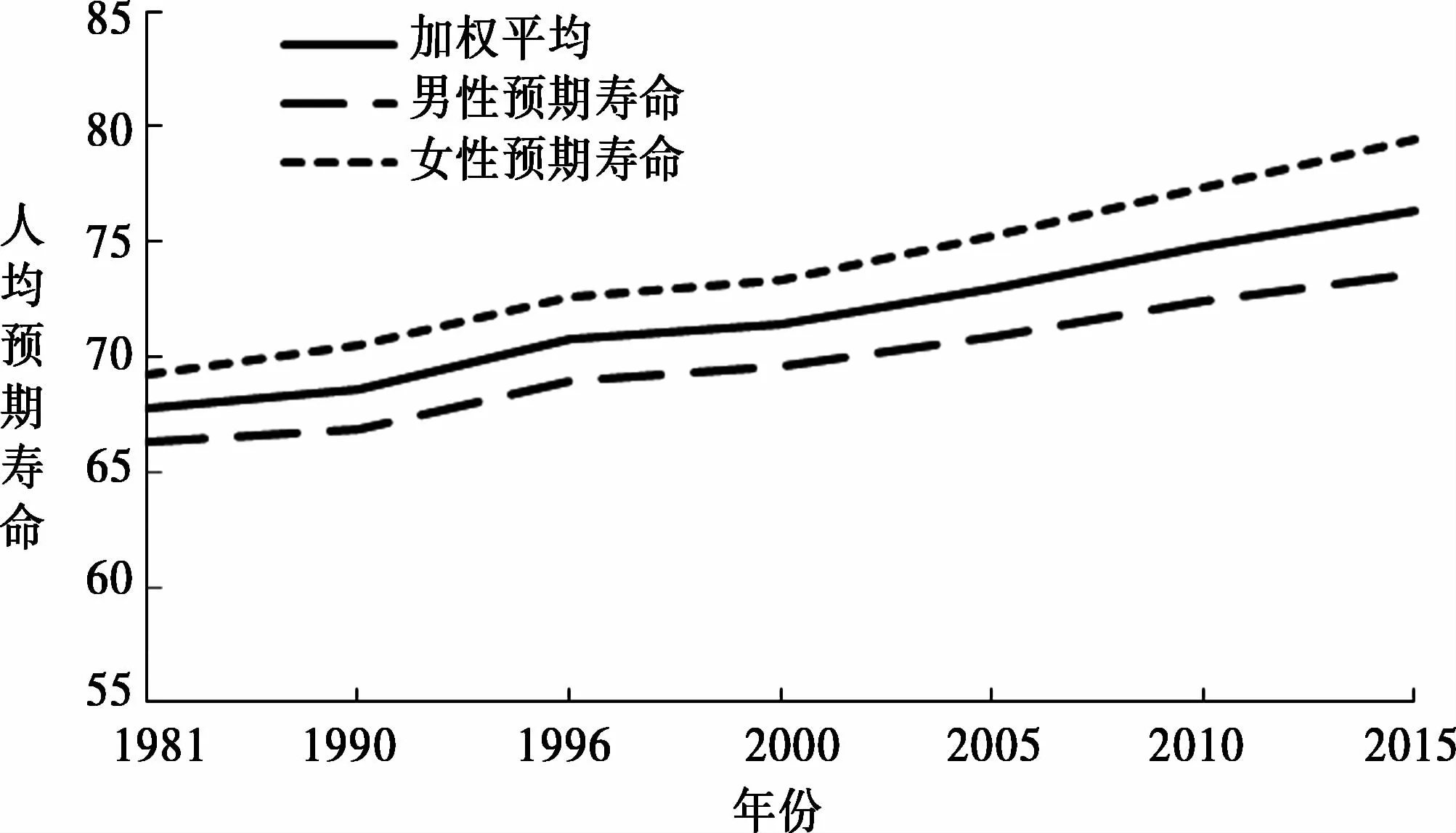

1949年之前,我国人口平均预期寿命仅有35岁。新中国成立后,人民生活水平不断提高,人均预期寿命快速上升,1981年已经达到67.77岁,其中男性66.28岁,女性69.27岁,男女差距3岁。此后,我国人均预期寿命持续上升,男女寿命差距也随之拉大(图1)。

图1 1981—2015年中国人均预期寿命变化

图1可见,从1981年到2015年我国人均预期寿命经历了“慢—快—慢—快”起伏增长的四个阶段,1981—1990年是缓慢增长期,1990—1996年为快速增长期,1996—2000年又进入缓慢增长期,2000—2015年又进入快速增长期。2015年,人均预期寿命达到76.34岁,男性73.64岁,女性79.43岁,男女差距约6岁。如果以1981为基准,2015年人均预期寿命增长指数增加到113,其中男性为111,女性为115。也就是说,34年来我国人口预期寿命增加了13%,其中男性增加了11%,女性增加了15%,女性的预期寿命增长的速度明显高于男性,男女预期寿命差距增加了1倍(表1)。

表1 1981—2015年中国人均预期寿命增长指数(1981年=100)

2.2 中国人均预期寿命的空间变化

2.2.1 人均预期寿命空间变化整体分析

为了更好地从宏观上认识近20多年来我国人均预期寿命空间差异演化规律,运用公式(1)和公式(2)分别计算了1990年、2000年和2010年全国各省份人均预期寿命的极差、标准差和变异系数等数值,计算结果如表2所示。

表2 1990—2010年中国省际人均预期寿命区域差异整体变化

表2可见,近20多年来,省际人均预期寿命整体上朝均衡化发展,随着人均预期寿命的提高,省份之间差异越来越小。标准差从1990年的3.46降到2010年的2.70,变异系数从1990年的0.051降到2010年的0.036。从极值来看,1990年预期寿命最大的是上海74.9岁,最小的是西藏59.64岁,两极差为15.26岁。同时上海男性72.77岁,女性77.02岁,西藏男性57.64岁,女性61.57岁,两极差男性为15.13岁,女性为15.45岁。2010年,预期寿命最大的省份仍是上海80.26岁,最小的仍是西藏68.17岁,两极差为12.08岁。20年间,上海的预期寿命增长了5.36岁,西藏增长了8.53岁。这意味着人均预期寿命水平较高的省份增长幅度低于预期寿命水平较低的省份,也就是说,预期寿命水平越低的地区增长的潜力越大。

2.2.2 中国人均预期寿命的空间格局及变化

为了更加直观清楚地认识我国人均预期寿命水平的空间格局及其变化,根据1990年、2000年和2010年全国各省区市的人均预期寿命数据,参考目前世界各国人均预期寿命分布,以5岁间距划分出60~65、66~70、71~75、76~80、81~85岁的5个寿命水平等级类型,81~85岁为第一级预期寿命水平,其余类推。用地理信息系统软件ArcView作出3个年份的人均预期寿命空间分布图(图2)。图2a可见,1990年第三级预期寿命水平有北京、上海、天津、山东、江苏、浙江和广东7个省(市),第五级有云南、贵州、西藏、青海、新疆5个省(区),其余19个省份都处于第四级水平,没有第一、二级水平。到了2000年,大多数省份进入第三、四级寿命水平,北京进入第二级寿命水平,仅有云南和西藏处于第五级水平(图b)。2010年重庆、北京、天津、东北三省、东部沿海诸省份共13个省市人均预期寿命处于第二级寿命水平,西藏、青海和云南3省(区)处于第四级水平,其余15个省份处于第三级水平。与2000年相比,第二级水平增加了11个省份,第三级增加了3个省份,第四级减少了5个省份,摆脱了第五级寿命水平(图2c)。也就是说,2010年我国绝大多数省份处于二级、三级水平,1990年绝大多数省份处于四级、五级水平,20年来,人均预期寿命水平整体提高了两个等级。根据国家《“健康中国2030”规划纲要》,到2020年,我国人均预期寿命提高到77.3岁。按照此增长速率,在2010年人均预期寿命的基础上对各省份的人均预期寿命进行预测,其结果如图2d。即2020年北京、天津和上海3市进入第一级预期寿命水平,云南、贵州、西藏、青海、甘肃和新疆6个省(区)进入第三级水平,其余21个省份进入第二级水平,摆脱了第四级水平,我国居民健康水平整体上又提高了一级。

图2 1990—2020年中国人均预期寿命空间分布及其变化

总之,我国人均预期寿命的时空演化呈现如下特点:(1)各个时期人均预期寿命水平在空间的分布呈现梯度变化,从东到西呈现下降趋势。大体来讲分为东部沿海高预期寿命水平地区、中北部中水平地区和西南部低水平地区。(2)各个时期全国省际人均预期寿命水平都呈现两头小中间大的纺锤形分布,即处于中间寿命水平的省份占大多数,两端占少数。1990年多数省份处于66~70岁之间,2000年和2010年多数省份处于71~75岁之间,2020年,多数省份进入76~80岁。(3)各省份不同等级人均预期寿命水平在地域上呈集聚分布,具有很强的空间自相关性。

2.2.3 中国人均预期寿命空间差异影响因素灰色关联分析

本着科学性、全面性和数据可获得性的原则,在借鉴已有的研究结果的基础上,从经济、社会、环境、教育和医疗保障等多个方面选取人口死亡率(X1)、人均国内生产总值(X2)、卫生技术人员比例(X3)、人均城镇基本医疗保险基金累计额(X4)、参加生育保险人数比例(X5)、大专以上受教育比例(X6)、人均二氧化硫排放量(X7)7个指标作为人均预期寿命的影响因素。原因是:(1)人均预期寿命的计算使用的基础数据是年龄别死亡率,因此人口死亡率是多种因素的综合反映,直接影响人均预期寿命的计算结果;(2)人均国内生产总值反映一个地区的综合实力,是正向影响人均寿命的重要因素,它与人均卫生费用、人均可支配收入和消费支出等有着高度的相关性;(3)卫生技术人员比例是表明我国卫生资源的综合指标,与各医疗机构的床位、设备等高度相关,因为各医疗机构的人员、床位和设备的配置都是在相关卫生部门编制的文件指导下进行的;(4)人均城镇基本医疗保险基金累计额和参加生育保险人数比例是我国健康社会保障的具体表现,反映社会进步及文明程度;(5)受过高等教育的人通常会更具有养生的意识和良好的生活习惯,所以,大专以上受教育比例更能体现教育对人均预期寿命的影响;(6)环境因素中由于大气污染物的流动性强,影响的范围大,其中的二氧化硫是我国当前最主要的污染物,排放量大,对植物和人体健康有着较严重的危害。将以上7个因素作为比较数列,以2010年的全国各省份的人均预期寿命为参考数列,进行灰色关联度分析,找出影响我国人均预期寿命的主次因素。分析过程采用均值标准化数据处理,计算各省份人均预期寿命不同影响因素的关联系数和关联度等(表3)。

表3 2010年中国各省份人均预期寿命与7个影响因素的关联度及其排序

由表3可见,影响我国人均预期寿命空间差异的首要因素是人口死亡率、其次是人均国内生产总值、参加生育保险人比例和人均城镇医疗保险基金额累计等,大专以上受教育比例和人均二氧化硫排放量影响最小。虽然死亡率排序第一位,但与国家经济、医疗和健康水平密切相关,从另一个侧面说明影响我国人均预期寿命的因素主要是经济因素和医疗卫生及保险因素等。为了检验灰色关联分析关联度排序的准确性,将人均预期寿命与上述7个影响因素进行相关分析,根据相关系数绝对值的大小进行排序(表4),然后与灰色关联分析结果进行比较。

表4 2010年中国各省份人均预期寿命与7个影响因素的相关系数及排序

表4表明,在7个因素中,影响我国人均预期寿命空间差异的主要因素仍然是人均GDP经济因素和保险及医疗卫生因素,而教育与环境因素的影响最小。相关分析的结果基本上与灰色关联分析的结果一致。因此,可以说影响我国人均预期寿命空间差异的首要因素是经济发展水平,其次是医疗保健水平。

3 讨论

3.1 我国近34年的人均预期寿命增长的变化

1981—2015年我国人均预期寿命增长呈现的“慢—快—慢—快”起伏变化的四个阶段,与我国经济增长的曲线变化基本一致。[12]在2000年之前,人均预期寿命的增长出现了两个缓慢时期,可能与当时的经济增长和医疗卫生服务市场化有密切关系。市场化导向的卫生政策促进我国医疗卫生资源扩张的同时,公共卫生、疾病预防、健康促进在卫生政策中地位有所下降。或者因为当时大量的新医学检查技术和新药品的使用,使医疗卫生服务和药品价格不断上涨,限制了低收人和没有医疗保险的人群就医。另外,经济发展带来的环境危害及不健康的生活方式,也可能导致这些时期死亡率增高,从而影响人均预期寿命的增长。2000年以后人均预期寿命进入稳定增长期,在很大程度上可能要归功于国家经济的高速增长和强调医疗卫生事业的公益性而采取的医疗卫生改革。随着中国进入WTO以后经济的持续高速增长,政府财力迅速增长,加强政府卫生投入已经具备经济上的可能性,我国医疗卫生体制进入新一轮“政府主导”时期,各级政府加大了医疗卫生的投人,改革医疗保险制度,加强预付保健服务和社区卫生服务等,使得我国人均预期寿命稳步快速增长。

3.2 影响我国男女预期寿命差异的因素

目前对于人均预期寿命的性别差异尚有许多不清楚的地方,女性寿命高于男性的原因多而复杂。首先,与女性相比,男性免疫力较低,耐久力较差,生命力较弱,在某些遗传疾病、呼吸系统疾病、消化系统疾病、糖尿病、肝病、心脏病等方面,男性的患病率较高,但男性的就诊率却远低于女性;其次,男性工作、劳动强度大,比女性承受生活压力较大,在意外、损伤和暴力等方面的死亡概率比女性高。再者,女性心理素质往往优于男性,女性懂得通过各种途径释放自己的情绪,而男人常常因为较强的自尊心,压抑心中的负面情绪;另外,男性的吸烟、酗酒等行为高于女性,死亡风险较高,尤其在退行性疾病和慢性病成为当今和未来主要疾病模式的情况下,受这类行为因素影响的死亡水平,将导致预期寿命性别差异的进一步扩大。随着女性受教育程度的不断提高,女性的保健意识进一步增强,也有利于降低其死亡率。当然,还有其它一些不确定的死亡因素都会影响死亡水平的性别差异及变化。

3.3 影响我国人均预期寿命空间差异的因素

本文选取上述7个指标作为影响我国人均预期寿命空间差异的主要因素,并不说明其它因素没有影响,例如,生活习惯和遗传因素都是影响预期寿命的重要因素,但由于目前没有相关的统计数据,只能放弃。本研究认为经济发展水平、医疗卫生和社会保障条件对人均寿命有显著的影响,相比之下,教育与环境因素的影响较小。这与多个研究文献的认知是相一致的。[6,13-15]本研究与王森相关研究[9]得出的卫生资源对中国人口预期寿命影响不显著,而教育是显著的研究结论不一致。这其中可能有两个原因:(1)两者采用的研究方法和数据不同。王森采用回归分析对省级1990—2010年的面板数据进行研究,面板数据有时间和空间两个维度的数据差异,综合分析时可能会使总差异平滑。本文采用的是2010年各省的截面数据表示人均预期寿命的空间差异,且表示教育的指标与王森采用的从小学到大学的年龄段中平均受教育年限的指标不同。虽然王森选取的卫生资源指标与本研究相同,但两者的数据处理方法不同。因此,有可能会导致不同的结论。(2)教育和环境因素不可能不对预期寿命产生影响。然而本研究表4的相关分析出现教育和环境因素与预期寿命的相关性过弱,这可能是因为选取的指标代表性弱,即大专以上受教育比例和大气中二氧化硫的浓度在省际之间的差异较小,两指标不足于解释各省预期寿命的区域差异。需要今后进一步研究找出能够代表这两个因素的其它替代指标。

作者声明本文无实际或潜在的利益冲突。