巧用图示建构网络,发展学生深度思维

2018-09-27章莉

章莉

[摘 要]图示能够表现情境中的关键因素及其相互关系。在语文学习中运用图示,能够促进学生构建思维网络,让深度思维看得见。在课堂上,教师可以通过“船锚联结”“坐标轴”“H型加工”三种图示来激活学生先知,促进学生进行系统整合,刺激他们进行类比创新,以真正实现深度思维的发展。

[关键词]深度思维;图示;网络

[中图分类号] G623.2 [文献标识码] A [文章编号] 1007-9068(2018)22-0021-02

图示就是用图形、符号及其组合进行标示,表现情境中的关键因素及其相互间的关系。图示的作用不仅仅在于它包含着丰富的知识,更在于它能够促使人们理解、应用、分析、综合和评价,让思维走向深入。图示被广泛运用于物理、化学、数学等学科中。如,并串联线路、线段图等,为学生学习理科知识提供有力的支持。但是,在以语言文字为主要载体的语文学科教学中,绘制图像、图示、表格等策略长期以来被忽视。直到近十年来思维导图在语文学科的运用以及2011年新课标提出了非连续性文本的阅读,“图示”才渐渐走入语文教师的视线。然而,通过知网检索,我们发现,语文教学中对图示的运用也基本局限于将文字转化为图示,或用文字分析图示以达到激发兴趣,增进理解的作用。网络是大脑运动的方式,也是思维的关键。建构思维网络图,能促使学习走向综合和深入。图示能够表达概念之间的互动关系,帮助我们建构思维网络。在语文学习中运用图示,正是基于脑的学习,也是学生走向深度思维的支架。下面以三种图示为例,阐释图示对思维发展的促进作用。

一、“船锚联结图示”——有效激活先知

每个人都有自己的思维网络。这个思维网络存在着大量的先有概念,即“先知”。理解一个新知识,意味着将其纳入已有的思维结构中。新知与旧知就像船与锚,倘若不希望船漂走,就必须用锚将它固定。倘若希望学生对新知掌握牢固,就要确保其植根在已有经验的坚固地基上。“船锚联结图示”能有效激活先知,是进行新旧知识联结的可视化图示,支持学生思维的解构、比较、转化、重组,形成新的思维网络。

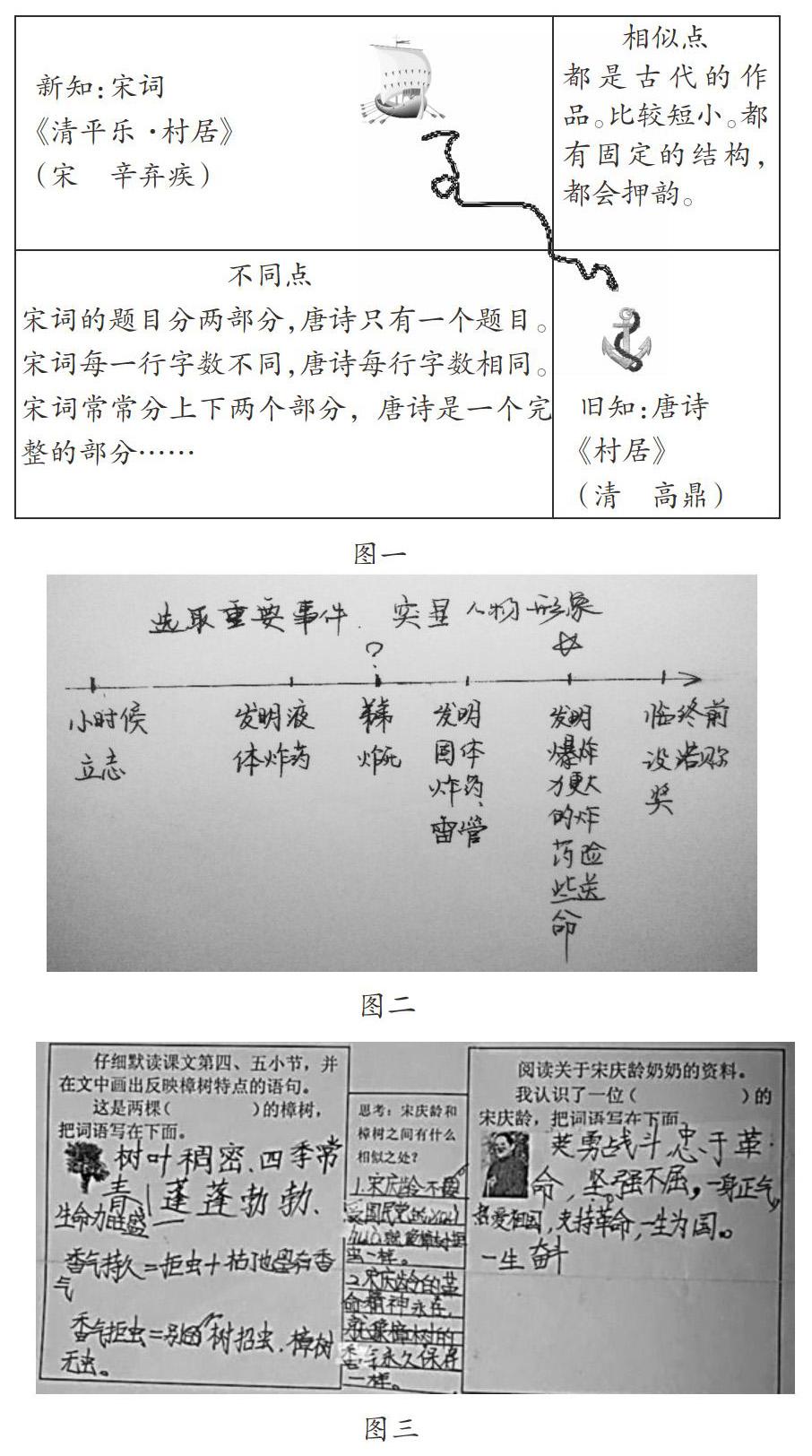

例如,运用“船锚联结图示”(图一)可以将宋词的学习建立在学生对唐诗认知的基础上。

绘制“船锚联结图示”,使学生对宋词的感知不再是孤立的,而是牢牢地联结在对唐诗的认知基础上。宋词在进入学生原有思维网络的过程中,以唐诗为基础,并通过分析比较,区分了宋词与唐诗的结构异同。这样,使新认知的形成变得十分清晰和有力。

“船锚联结图示”更普遍運用在同一单元主题相同的课文教学中。如,苏教版教材五年级上册第六单元以“百折不挠”为主题,选编了《天火之谜》《厄运打不垮的信念》《诺贝尔》《滴水穿石的启示》四篇文章。在教学时,运用这一图示,在精读一篇的基础上,建立新旧联结,合作学习其余篇目,更有助于学生形成思维网络。这就好像船被拴在锚上,学生的一个个新知都联结在已有的旧知上,形成一张巨大无形的网。这个网络里的每一个概念都能够随机调取、解构、重构,又牢牢地相互联结。这样的思维是缜密又活跃的。

二、“坐标轴图示”——系统整合信息

社会学家莫兰曾说:“我们的思维方式让我们在事物被分解开来时看得很清楚,而在它们彼此联系起来的时候,却变得很近视。”“坐标轴”是一种描述时空关系的图示。这类图示能够将动态的时空变化描述在线或象限内,促发学生关注要点、整合信息,形成系统思维。

例如,学生在学习《诺贝尔》《海伦·凯勒》这类课文时,通常采用与《厄运打不垮的信念》《司马迁发愤写史记》相同的阅读方法,从事例和人物言行中感悟人物品质。然而,这一方法与文本的特点要求并不一致。从课文标题可见,前者属于人物小传,后者属于写事类文章;从年段教学目标来看,前者的教学更应该聚焦于文章的表达方式。因此,在学习《诺贝尔》时,学生围绕着“作者将诺贝尔的一生浓缩在千字文中,却依然给我们留下了深刻的印象。作者的写作有什么秘诀呢?”这个较复杂的问题展开学习。学习过程中,教师借助“坐标轴图示”(图二),促进学生提取信息、整合信息。先引导学生用横向坐标表示诺贝尔的一生,绘制一条生命轴;然后通过阅读课文,提取“小时候立志”“发明液体炸药”“弟弟被炸死”“发明固体炸药和雷管”“发明更有威力的炸药而险些丧命”“临终前设立诺贝尔奖”等典型事件,标注在生命轴中;最后,引导学生系统思考:“这些典型事件中,哪一个可以删去?”这样,通过一条生命轴线,将单一的事件串联在诺贝尔的一生中,学生不但感悟到诺贝尔热爱科学、无私奉献的精神,更直观体验到写好人物小传就是要选择人物的典型事件,以凸显其主要品质和主要成就。这样,简单的一条直线和一个箭头就能让学生的思维由零散走向系统化。

“坐标轴”“树状图”等图示,都是将独立的点放置在系统中展开思维的可视化图示。教学中,要引导学生自己绘图,然后和同伴画的图示进行比照。在这个过程中,他们会意识到应该选择哪些关键因素来加以表现,并逐步理解这些因素之间的联系。

三、“H型加工图示”——类比引发创新

运用“H型加工图示”可以帮助学生进行类比,找寻不同内容之间的联系,使学生发现事物的特点。如,教学《宋庆龄故居的樟树》一课,借助此图示引导学生经历樟树与宋庆龄的品格的类比过程。这样,使学生的思维不再停留于感知层面,而是自觉地经历了分析、联结、综合的思维过程,获得对宋庆龄思想品质的认识。

在瞻仰宋庆龄故居时,人们为什么爱在两棵樟树前留影纪念呢?在教学中,学生通常会从樟树的外形特点与“可贵之处”来说。这虽然没有脱离课文内容,但思维是浅层次的。如何将学生的思维引向深入呢?运用“H型加工图示”,先通过阅读课文感受樟树的特点(生命力强,香气拒虫,永久保持),写在图示左边竖框内;再引导学生阅读“名人卡片——宋庆龄”,感受宋庆龄的品质(威武不屈,不向反动势力妥协,英勇战斗等),写在图示右边竖框内。这样,“H型加工图示”(图三)将两个原本独立的内容打通,将学生大脑中的两个独立的元素激活,使学生发现它们之间的相互关系。这样,学生突破了原有的单一思维,以一种全新的、联通的思维方式进行联结,将左右两边进行类比,进而将“故居的樟树——故居的主人”紧密联系起来,发现樟树所表现出来的特点与宋庆龄的伟大人格非常相似,进而深刻地理解了人们在樟树前合影纪念的原因。原来,这是人们表达对故居主人宋庆龄同志的衷心爱戴和怀念之情。这样,学生经历了一个由物到人的类比过程。这篇课文学完后,也许,“樟树与宋庆龄”这样的具象会随着时间的推移而逐渐淡化,但“H”这个有两竖一横组成的图形形象却会永久地印在学生的脑海里。

“H加工型图示”是类比思维的可视化过程,促使学生从两个对象之间的相似关系中受到启发,从而解决了问题。当然,我们还可以引入三个、四个乃至更多的对象,进行类比,这是一种创造性思维。哲学家康德就曾说过: “每当理智缺乏可靠论证的思路时,类比这个方法往往能指引我们前进。”

图示为思维提供支持,帮助我们更加深入地展开思考,让深度思维可视化。促进深度思维的图示还有很多,我们甚至可以给学生“一张白纸”让学生根据自己的理解自我建构,自主绘制图示。在运用图示辅助教学的过程中,我们要注意以下几点。一是图示的选择与运用必须符合不同课文的情境及需要,不要滥用;二是绘制图示必须与其他学习方式(如表达、倾听、质疑)结合起来,对图示的阐释同样重要;三是同伴之间对图示的分享与交流有助于思维发展。

(责编 韦 雄)