2011—2017年德宏州甲乙类传染病流行态势分析

2018-09-22刘爱聪李恩柯吴波青岳太科

刘爱聪 李恩柯 吴波青 岳太科

自2004年国家传染病信息报告管理系统运行以来,传染病报告及时率和准确率得到了巨大提高。近年来,随着社会经济飞速发展,人员流动频繁,传染病流行模式也发生相应的变化,传染病预防和控制仍然是重要的公共卫生问题之一。为了解近年来德宏州甲乙类传染病的发病特点和流行趋势,掌握传染病防控重点,为制定防控对策提供依据,对德宏州2011—2017年甲乙类传染病疫情资料进行分析。

1 材料与方法

1.1 资料来源

疫情资料来源于传染病信息报告管理系统,按发病日期统计规则导出各年度相关报表。人口资料来源于基本信息系统。

1.2 方法

应用Excel 2007软件建立数据库,采用描述性流行病学方法对德宏州2011—2017年甲乙类传染病疫情资料进行分析。

2 结果

2.1 发病概况

德宏州2011—2017年总报告甲乙类传染病18种22 147例,年平均发病率为255.13/10万,死亡5种1 454例,年平均死亡率为16.82/10万,病死率为0.65%。每年发病趋势基本一致,4~10月为高发期,见图1。

2.2 发病位次

2011年之前位居德宏州传染病发病数首位的是疟疾,2012年开始疟疾发病退出前5位,随之退出前5位的还有伤寒/副伤寒、痢疾;梅毒、淋病、登革热发病进入前5位,艾滋病排位逐渐后移,肝炎跃居第1位或第2位,肺结核在1~3位间波动(见表1)。

2.3 地区分布

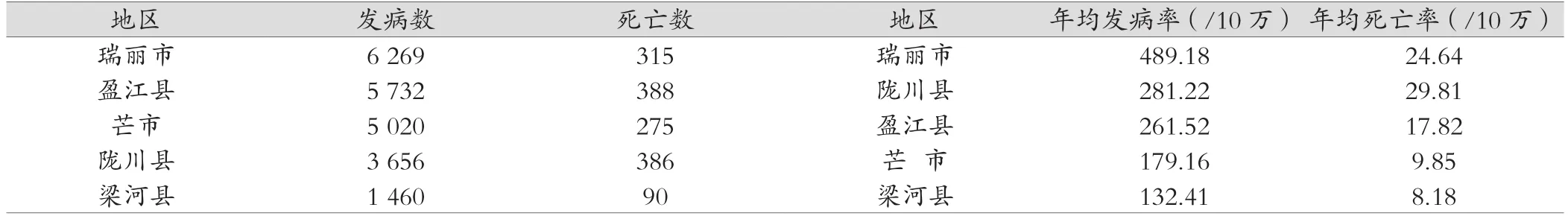

德宏州辖5县(市),发病数由高至低排位为瑞丽市、盈江县、芒市、陇川县、梁河县;发病率排位为瑞丽市、陇川县、盈江县、芒市、梁河县;瑞丽、盈江、陇川为高发地区(见表2)。

2.4 年龄组人群发病情况

2011—2017年德宏州共报告甲乙类传染病22 147例,其中男性15 436例,占69.69%,女性6 711例,占30.31%,男女之比为2.3∶1。各年龄组均有发病,高发年龄段为20~54岁,其中25~29岁组最高,其次为30~34岁组、35~39岁组、40~44岁组、20~24岁组,五个年龄组占总发病数的60.17%(13 414/22 292)。

2.5 职业人群发病情况

职业分布构成中,农民发病数最高,其次为商业服务、家务及待业、学生和工人,这五种职业发病数占全州发病总数的84.49%。

2.6 传播途径发病情况

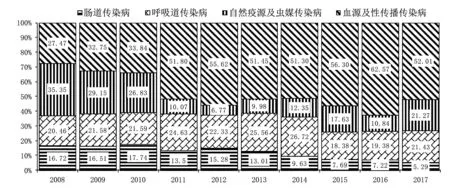

2011—2017年德宏州甲乙类传染病四种传播途径构成中以血源及性传播传染病所占比例最高,其次为呼吸道传染病(见图2)。肠道传染病呈逐年下降趋势;呼吸道传染病维持在一定发病水平;自然疫源及虫媒传染病2012年以前呈逐年下降,2012年之后略有回升;血源及性传播传染病急剧上升后维持在一定发病水平,从2008年之前居四种传染病途径构成中第3位跃居到第1位,占比达50%以上。

表1 德宏州2011—2017年传染病前五名发病情况

表2 德宏州2011—2017年各县市传染病发病情况

图1 2011—2017年德宏州甲乙类传染病分月发病情况

图2 德宏州2008-2017年四类传播途径传染病发病构成图

3 讨论

德宏州位于云南省西部,与缅甸联邦共和国接壤,属亚热带气候[1],州内多个民族大杂居、小聚居,经济、文化、交通等发展相对滞后,历来是云南省传染病的高发区和重灾区,历史上德宏州鼠疫、霍乱、疟疾等急性传染病流行十分猖獗,曾被称为“瘴疠之区”。加之边境沿线口岸、通道、便道较多,中缅两国人员来往频繁,无有效的免疫屏障,境外输入传染病的风险极大,防控工作存在双重压力。2011—2017年德宏州累计报告甲乙类传染病18种22 147例,年平均发病率为255.13/10万;死亡5种1 454例,年平均死亡率为16.82/10万;发病率、死亡率均位居云南省各州市前列。

近年来,随着国家对传染病防控工作的高度重视和持续投入,防控措施逐步规范化,部分传染病得到有效控制。甲乙类传染病发病率总体趋于平稳,自2004年开始无人间鼠疫发生[2],2013年至今无霍乱病例报告,艾滋病、痢疾、伤寒/副伤寒、疟疾逐年下降。艾滋病死亡构成高达96%以上,其造成的疾病负担需要高度关注。传染病发病高峰为每年4~10月,与当地气候条件、居民饮食习惯和人群活动度关系密切。进入每年4月后,全州气温逐渐上升,人群外出活动频率加大,增加呼吸道传染病发病水平;当地居民夏季普遍喜食生冷凉拌菜,加大了肠道传染病发生的风险;同时自然环境非常适合登革热、疟疾等媒介的生长繁殖,故虫媒传染病每年会有一过性上升。

2011—2017年德宏州甲乙类传染病疾病分类构成发生了明显的变化。在肠道传染病方面,2011年以前德宏州曾发生过多起霍乱、痢疾、甲肝等暴发流行[3-4],随着国家改水改厕项目的推进及居民卫生习惯的改变,肠道传染病的发病率大幅度下降,痢疾、伤寒/副伤寒退出发病率排位前5位且呈逐年下降趋势。肺结核发病率主导着我州呼吸道传染病的构成,同时肺结核是我国的重点传染病及高发病,根据全国第四次结核病流行病学调查,我国1/3左右的人口已感染了结核杆菌,受感染人数超过4亿[5-6],农民是主要发病人群,占70%以上,肺结核发病率保持居高不下与结核病管理力度增加、漏报率下降、耐药结核出现和复发率上升等因素有关。自然疫源及虫媒传染病2010年之前主要以疟疾为主[7],其发病率一直位居德宏州甲乙类传染病之首,随着全球基金疟疾项目的实施,全州各县市、各乡镇加大了对发热患者的筛查、疟疾病例的规范治疗等防控力度,疟疾发病急剧下降;由于境外登革热病例的输入导致本地自然疫源地形成,以登革热为主的自然疫源及虫媒传染病逐年上升,2013—2017年登革热连续5年出现暴发流行[8-9],这与熊益权等[10]报道的全国2013—2016年连续发生不同程度暴发流行的结果一致。血源及性传播传染病发病构成持续上升,并保持较高的流行水平,这与国内、省内一些研究结果一致[11-13];性病疫情的大幅攀升,一方面与监测力度加大、人群主动检测意识加强有关,另一个侧面也反映了公众对性的态度发生了改变,性活跃人群在接受婚前性行为、婚外情、一夜情的同时对性病防治知识缺乏,安全套实际使用率较低等问题。

本研究结果提示,德宏州在今后一段时期传染病防控重点应加强以梅毒和淋病为主的血源及性传播传染病、以登革热为主的自然疫源及虫媒传染病的监测和防控力度,同时继续加大肺结核防治力度,关注境外传染病疫情,严防新发传染病及不明原因疾病输入。因此,建议继续加大传染病防控宣传力度,推广安全套使用,提高公众性健康知识及自我保护意识。同时应加强边境联防联控,完善疫情信息互通及联动机制,与周边国家建立信息交换网络平台,有效控制既往传染病的同时加大新发传染病监测,减少输入性传染病导致本地暴发流行。