安化县澄坪村“7·16”泥石流形成机理及其动力学特征

2018-09-21裴来政谭建民闫举生

裴来政, 谭建民, 李 明, 闫举生

(中国地质调查局 武汉地质调查中心, 湖北 武汉 430205)

2014年7月14日8时,湖南省益阳市安化县各地开始普降暴雨,至7月16日9时,全县23个乡镇累计降雨量均在150 mm以上,其中马路镇降雨量高达475 mm。由于受长时间暴雨的影响和激发作用,马路镇澄坪村梨树坪组让家沟左侧滑坡失稳滑入并堵断沟道,并在短时间内形成堰塞湖。7月16日凌晨7:00左右,由于长时间的暴雨侵袭,且该沟道沟谷深切,沟床坡降大,由滑坡松散堆积物形成的堰塞湖突然溃决,并形成了强大的泥石流。泥石流沿沟道顺流而下,将原沟道内松散物质及沟道两侧坡积物一起从沟口快速冲出,并毁坏沟口附近的3座由块石砌成的拦砂坝,冲出沟口的泥石流物质约4.00×104m3。该次泥石流灾害共造成4栋房屋被掩埋,3人失踪,冲毁农作物0.67 hm2,损毁公路路基100 m,直接经济损失数百万元。该泥石流属于典型的沟谷堵溃式泥石流,有关该类泥石流的形成机制与成灾特征,国内外学者进行了大量的探索和研究:尤其是汶川地震以后,形成了大量的松散固体堆积物,在山洪冲刷作用下容易起动并形成泥石流;并且汶川地震诱发了大量的崩塌,滑坡等松散物质堵塞沟道,在众多山区沟道中形成了大量串珠状分布的堵塞坝[1-3],这些堵塞体对泥石流的运动具有明显的阻塞作用,且一旦发生溃决,峰值流量便会激增,大大增强泥石流沿程的冲刷和侵蚀能力,放大了泥石流峰值流量规模[4-6]。针对一些典型的泥石流沟道,国内外学者通过多种研究手段相结合,对规模放大现象进行了详细的分析,如都江堰虹口大干沟泥石[7],桃关沟泥石流[8]以及苏保河流域泥石流等[9]。通过对这些典型的泥石流灾害进行分析,初步提出了泥石流沟道侧岸的坡积物堵溃过程对泥石流放大效应,也即“堵塞系数”的明显影响。安化县澄坪村“7·16”泥石流灾害也是一次典型沟谷堵溃式泥石流。灾害发生后,笔者所在的研究小组对该泥石流灾害进行了详细的野外调查,获取了大量的实测资料。本文拟以该泥石流沟为典型案例,对沟谷堵溃型泥石流的孕灾条件,成灾模式以及动力学过程进行详细的分析计算,从而为该类泥石流的防灾减灾提供科学指导。

1 孕灾条件分析

泥石流的形成必须具备3个基本条件: ①陡峻的地形地貌; ②丰富的物源补给; ③强降雨的触发,3个条件缺一不可[10]。而澄坪泥石流沟位于湖南省安化县马路镇澄坪村梨树坪组,小流域的沟口坐标为东经110°55′51″,北纬28°16′19″,该沟所在区属构造侵蚀中低山区。下面分别从这3个方面,分析澄坪泥石流的孕灾条件。

1.1 地形地貌

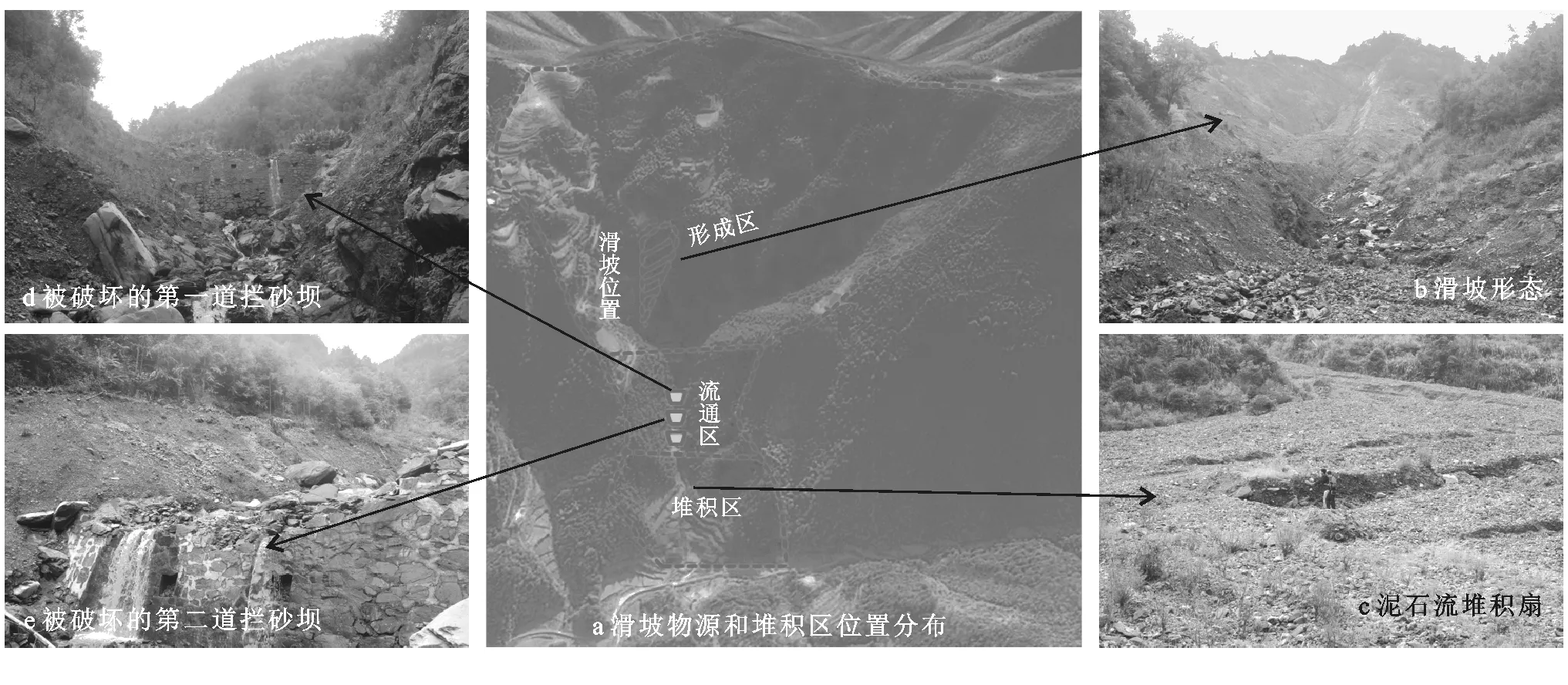

整个小流域呈“银杏叶”状展布,流域总面积为0.49 km2。流域上部发育了两条支沟,其中右侧支沟长0.93 km,左侧支沟长1.01 km。流域塬区最高点海拔为664 m,沟口最低点海拔为275 m,沟床平均比降为0.38,其中右侧支沟沟床平均比降为0.36,左侧支沟平均沟床比降为0.43。两支沟的沟道下切侵蚀严重,两侧岸坡的平均坡度在45°以上,为典型的V字形沟道。根据泥石流形成过程中地貌单元的功能划分,可将该泥石流沟道划分成泥石流形成区、流通区和堆积区(图1)。流域上部的2条支沟在形成区的末端汇合,形成区拥有相对较大的汇流面积和坡度,为泥石流的形成和运动提供了良好的水动力条件;流通区沟道的沟床比降为0.36,沟道平均宽度7.5 m。堆积区呈一个长152 m,宽85 m的三角区域,平均沟床比降为0.21。

1.2 地层岩性

该流域位于苏木溪逆断层的上盘,该泥石流沟沟口附近为该断层通过处,断层破碎带内岩体节理发育密集,揉皱发育,产状紊乱,岩体破碎。其中震旦系南沱组(Zn)灰色含砾泥板岩及含砾粉砂质板岩中主要发育两组节理裂隙: 340∠60°; ②40∠50°。该沟所在区域出露的地层主要有震旦系南沱组(Zn)灰色含砾泥岩、泥质板岩及含砾粉砂质板岩、震旦系观音田和鹤岭组(Zg+h)灰绿色石英砂岩及黑色炭质板岩、青白口系五强溪组(Ptw)灰色石英砂岩、砂质板岩和青白口系马底驿组(Ptm)灰绿色条带状板岩、粉砂质板岩。岩体表层强风化厚度3~5 m,强度低。岩体内节理裂隙发育密集,岩体被节理裂隙和层面相互切割成块状,易沿优势节理裂隙面发生滑塌。引发此次溃决性泥石流灾害的滑坡发生于震旦系南沱组(Zn)地层中,该地层为区域上的易滑坡地层,2014年7月16日安化县马路镇唐家溪滑坡就发育于此地层中。

1.3 气象水文

该泥石流沟道所在的澄坪村位于中纬度地带,气候温和湿润,四季分明,属湖南省暴雨中心和低温中心区之一,且年内和年际降雨均呈现出极大的不均匀性。根据距离流域最近的气象站降雨资料统计显示,该地区年均降水量为1 672.9 mm,其中年最小降水量1 224.2 mm,年最大降水量2 440 mm,日最大降水量260 mm,时最大降水量61.9 mm,10 min最大降水量30.5 mm,多年年均降水日172 d。2014年7月14日8:00开始,安化县各地普降暴雨,截止16日9:00,全县23个乡镇降雨量均在150 mm以上,其中仙溪镇、长塘镇、大福镇、滔溪镇、江南镇、田庄乡、东坪镇、马路镇、奎溪镇、渠江镇、南金乡、古楼乡等12乡镇降雨达300 mm以上,马路镇降雨高达475 mm。山区极易形成极端的小气候区域,局部常发生百年一遇的大暴雨。总体看来,流域的年降雨量丰富且年内和年际分布非常不均,极有可能遭遇极端降雨条件,这为泥石流的发生提供了良好的水动力条件。

2 泥石流成因机理分析

该沟是一条老泥石流沟,曾多次发生泥石流灾害,但当规模较小,未造成大的经济损失和人员伤亡。据当地村民介绍,2012年6月该沟就曾发生过一次泥石流,但未造成人员伤亡。考虑了沟口居民的安全,2013年当地政府在该沟下游用块石修砌了3座拦砂坝,拦砂坝的具体位置如图1所示。2014年7月14日8时开始,安化县各地普降暴雨,而其中澄坪村在7月14日至7月16日期间的降雨高达419.6 mm。受长时间的暴雨影响和激发作用,2014年7月16日凌晨7:00左右,滑坡发生后几分钟后随即溃决形成泥石流。在该沟沟内左侧斜坡体上Zn地层中灰色含砾泥质板岩发生沿节理裂隙的滑坡。如图1所示,整个滑坡体大致呈四面体形态,已滑滑坡物源宽约70 m,斜长约150 m,平均厚约5 m,方量约52 000 m3。初步计算该滑坡体的总方量约5.2×104m3,滑坡物质滑入沟道后迅速堵断沟道,并形成了一个小型堰塞坝。由于降雨强度较大,且沟床坡将大,上游汇流区短时间内便形成了大流量、高流速的山洪,上游来流强烈深切坝体,由滑坡松散堆积物形成堰塞坝迅速溃决,形成强大的溃决泥石流后直接冲击下游的三道拦砂坝。

图1 澄坪村泥石流的滑坡物源及堆积区

据灾后调查发现,本次泥石流灾害使1和2号拦挡坝基本破坏,坝基已明显出露,且坝体已出现破损(图1),3号拦挡坝完全於满,已失去拦挡能力。泥石流越过三道拦砂坝,沿程进一步冲刷沟床及沟道两侧的松散物源,冲出沟口并形成了约4.00×104m3的堆积区(图1)。

结合本次野外调查以及相关资料的整理查阅,初步判定澄坪泥石流的成因机理主要包括以下3个方面: ①流域地质条件为泥石流的形成奠定了物质基础。据调查,沟道两侧斜坡的岩体主要是由易风化和遇水易崩解的含砾泥岩、泥质板岩组成;另外受区域构造作用的影响,岩体内节理裂隙发育非常密集,岩体十分破碎,在重力和水力双重侵蚀作用下,极易发生滑移破坏,形成滑坡堆积物,如本次形成区的滑坡以及沟道流通区段丰富的固体物源,这为泥石流的发生奠定了物质基础。 ②流域地貌条件为泥石流的发生提供了良好的动力条件。该泥石流沟的平均沟床比降高达0.38,且流域上部有充裕的汇水面积,使得在极端降雨条件下,流域汇水区能够在短时间内形成大流量,高流速的山洪,是泥石流形成的良好驱动力。 ③流域年降雨量丰富且常发生极端降雨情况,为泥石流的爆发提供了良好的激发条件。极端降雨条件下,一方面能够形成高强度的洪水,为泥石流的发生提供动力条件;另一方面,使得沟道两侧极易诱发规模不等的崩滑体,更加丰富泥石流的物源,从而激发大规模的泥石流灾害。

3 泥石流力学特征分析

通过详细的野外灾害调查,对本次泥石流灾害的动力学参数进行了初步的分析与计算,可为该泥石流沟道后续的防灾减灾规划和风险评价提供科学参考。

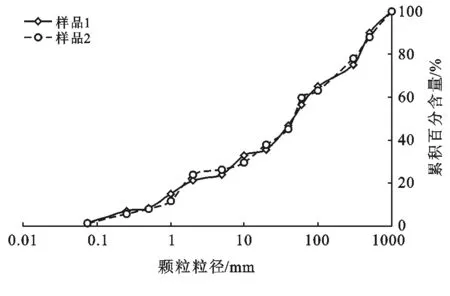

3.1 泥石流颗粒级配与容重

笔者在该泥石流沟道下游的堆积区取到了两个未被后续山洪灾害冲刷的泥石流样,并得到了如下的堆积区泥石流样品的级配曲线(图2)。有关泥石流容重的确定,本文采用了泥石流容重现场测试方法[11]。笔者在本次野外调查过程中,取3份泥石流原状堆积物加水并充分搅拌成泥石流样品,然后由当地目击者鉴别,经见证者确认其浓度后,称取重量,测量体积,获得配置泥石流样品的容重,并3次求取平均值。经现场测试,澄坪泥石流的容重均为1.85 g/cm3,属于过渡性泥石流。

图2 澄坪村泥石流的滑坡物源及堆积区

3.2 泥石流峰值流速和流量

有关泥石流峰值流速和流量的计算常用的方法有形态调查法和雨洪法两种[5]。形态调查法根据野外现场实测的泥痕断面,首先计算泥石流的峰值流速,计算公式为[12]:

(1)

式中:VC——泥石流断面平均流速(m/s);nc——泥石流沟床糙率系数;RC——计算断面的水力半径(m);J——沟床比降。计算流量后,可进一步计算该次泥石流的峰值流量,计算公式为:

QC=A·VC

(2)

式中:A——泥石流过流断面面积(m3)。

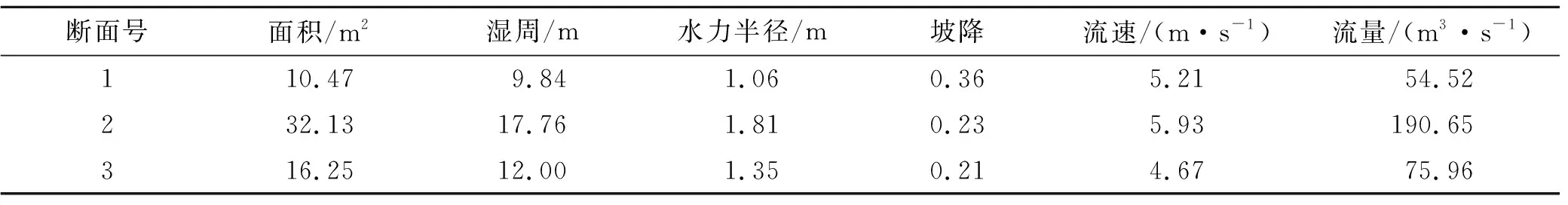

由于该次泥石流灾害过程中,上游存在着滑坡形成堰塞湖的堵溃效应,1号和2号拦砂坝基本破坏也可能在一定程度上放大泥石流峰值流量的规模,另外3号拦砂坝在填库的过程中可能会对峰值流量存在削峰的作用。因此,笔者在1号拦砂坝的上游,2号拦砂坝和3号拦砂坝之间以及3号拦砂坝的下游分别实测了泥痕高度、断面形态及尺寸,然后根据公式(1)—(2) 分别计算3个不同位置断面时的泥石流峰值流速和流量,从而反映出泥石流峰值流量的沿程变化,计算结果详见表1。通过上述对峰值流量的计算可以看出,在上游滑坡形成的堰塞湖溃决后,形成了一个较大的溃决流量,其峰值达到了54.52 m3/s;随后泥石流迅速冲溃了下游的1和2号拦砂坝,在拦砂坝的堵溃过程中,泥石流的流量被进一步放大,其峰值更是高达190.65 m3/s;再接着泥石流进入3号拦砂坝,3号坝体发挥了“填库削峰”的作用,泥石流的峰值流量急剧降低,越过3号拦砂坝之后的泥石流峰值流量达到了75.96 m3/s。

表1 断面形态特征及泥石流峰值流速和流量

4 结 论

(1) 该流域的地形地貌,地层岩性以及气象水文条件为泥石流的发生提供了绝佳的孕灾条件。流域地质条件为泥石流的形成奠定了物质基础;地貌条件为泥石流的发生提供了良好的动力条件;降雨量丰富且常发生极端降雨情况,为泥石流的爆发提供了良好的激发条件。

(2) 在泥石流的形成及运动过程中,在沟道内斜坡体上发生滑坡,堵断沟道形成短时的堰塞坝,然后洪水造成堰塞坝溃决,形成溃决型泥石流;沟口修建的3座拦砂坝中前两道堵塞坝完全破坏,在“堵溃过程”进一步放大了泥石流的危害效应,此次泥石流是一次典型的滑坡灾害转换成泥石流的灾害链。

另外,在本次调查中,初步估算沟道中还存在约10 000 m3的松散固体物质,2015年6—8月期间发生过3~4次泥石流,但因规模较小,且沟口村民已搬迁,未造成大的经济损失。今后进一步发生泥石流灾害的可能性非常大。因此,笔者建议对该流域进行进一步的勘查,查清滑坡处固体物质储量,查清沟谷两岸斜坡稳定状态,对沟道内潜在不稳定区域采用工程技术手段,稳固物源;针对物质储量设计沟口排导沟及拦砂坝,逐级减少物质出沟量,对上游坡体进行植被恢复,设置截排水沟减少地表水对坡体及沟壁的冲刷,并加强群测群防工作,减少灾害损失。