黄山市土壤墒情变化规律分析

2018-09-18钟维斌

钟维斌

(黄山市水文水资源局,安徽 黄山 245000)

干旱是人类面临的主要自然灾害之一,即使在科技发达的今天,它造成的灾难性后果仍然比比皆是。近年来黄山市旱灾频发,1971—2007年,黄山市共发生了24次旱情,严重影响了农作物的产量和质量[1]。旱灾对农作物的影响往往是从土壤墒情的异常偏少开始,进而影响到农作物的长势及产量,可见研究土壤墒情的变化对促进农作物的生长具有重要的意义。

黄山市从2010年开始土壤墒情观测,从2011年开始土壤墒情资料整编工作,现已积累了2011—2017年7年完整的观测资料,为进行土壤墒情长期定位观测数据的定量分析提供了条件。本研究根据7年的土壤墒情观测资料,并结合土壤物理性质和降水、蒸发及作物种类等的影响,对黄山市土壤墒情在空间和时间上的变化规律进行分析研究,目的在于了解自然条件下黄山市土壤墒情的特点,为抗旱减灾决策、水利建设规划及水资源科学管理提供科学依据,同时对土壤墒情资料进行分析总结,为土壤墒情定位观测资料的横向比较提供分析途径,以促进土壤墒情研究的进一步深入。

1 研究区概况

黄山市位于安徽省最南端,总面积9 807 km2,其中耕地面积69 097 hm2,占全市总面积的7%;总人口148.46万人,其中农业人口98.63万人。多年平均降水量1 774.5 mm,年降水日150~170 d,降水主要集中在汛期,汛期降水量占全年的56%。多年平均水面蒸发量为725 mm,以12月到次年2月蒸发量最小,仅占全年的11%,7—9月蒸发量最大,占全年的40%。地貌类型多种多样,以中、低山地和丘陵为主。中、低山地大部分为黄壤、山地黄棕壤,土层较厚,石砾含量较高;丘陵地带多为红壤和紫色土,质地黏重;山麓盆地与平原谷地多砂壤土;溪河两岸多冲积土。

2 黄山市土壤墒情监测现状

2.1 土壤含水量监测概述

黄山市共有祁门、黎阳、潜口、桂林4个土壤墒情监测站(见图1),于每月的1、11、21日进行土壤墒情监测。在样点处垂向取10、20、40 cm深度3个层次,每个层次取3个土样,以烘干称重法分别求出每个土样的土壤质量含水量,将每一测点同一深度3个土样的含水量均值作为该样点该层次的土壤含水量。监测日遇降水或灌溉,若监测地块地面有积水,在降水或灌溉结束24 h后,进行土壤墒情监测采样;若监测地块地面没有积水,则根据土壤表面湿润情况,在降水或灌溉结束2~6 h后,进行墒情监测采样。监测过程中若遇旱情,则根据旱情轻重情况适时加测。

图1 黄山市土壤墒情站点分布

2.2 降水量及蒸发量观测

祁门、潜口墒情站采用当地雨量站资料,黎阳、桂林当地无雨量站,采用临近的屯溪、渔梁雨量站资料。雨量站均采用自动测报雨量计进行观测,资料精度高。

祁门墒情站采用祁门水文站蒸发资料,黎阳、潜口、桂林当地无蒸发观测站,采用临近的屯溪水文站蒸发资料。蒸发资料均为每日8:00人工观测值。

3 土壤墒情变化规律分析

在多种影响因素的作用下,农田中的土壤水分不断变化。降水或者灌溉后,土壤水分增加;而植物吸水、蒸腾及表土蒸发,又造成土壤水分不断减少。对处于运动中的土壤水分,分析其变化规律,再根据植物对土壤含水量的要求,来科学地确定灌溉和排水措施,对于农业生产有着重大的实际意义[2]。

3.1 土壤墒情的空间变化

3.1.1 土壤水分空间变化特征

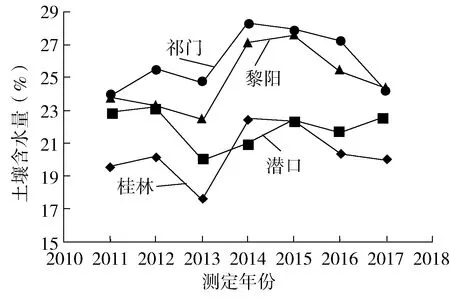

黄山市土壤大多为壤土,土壤颗粒组成中黏粒、粉粒、砂粒含量适中,颗粒大小在0.2~0.02 mm之间,其土壤可塑性、持水性和通气性都较好,吸水容量较大,因此降水过后土壤含水量能迅速上升且能保持水分不轻易流失,土壤年平均含水量较高,如图2所示。

图2 2011—2017年黄山市各墒情站年平均土壤含水量

从图2可以看出,黄山市西部的祁门土壤含水量最高,中部的黎阳次之,东部的桂林、潜口较低,黄山市土壤墒情呈现出西高东低的趋势。其主要原因是:一方面土壤含水量受降水因素影响显著[3],黄山市降水呈现由山区高地向河谷盆地、从上游向下游、由西南向东北递减的趋势,西部祁门地区的土壤水分补给较为充足,相对而言东部潜口、桂林地区土壤水分补给较少;另一方面,黄山市中西部地区土壤普遍为黏壤土,东部地区为砂壤土,根据土壤水分特征曲线可知,土壤颗粒越细,其表面积越大,形成的孔隙也就越小,这样对水的吸持能力就越大[4],故祁门、黎阳地区在降水过后土壤水分不易流失,土壤含水量较大。

3.1.2 土壤水分垂向变化特征

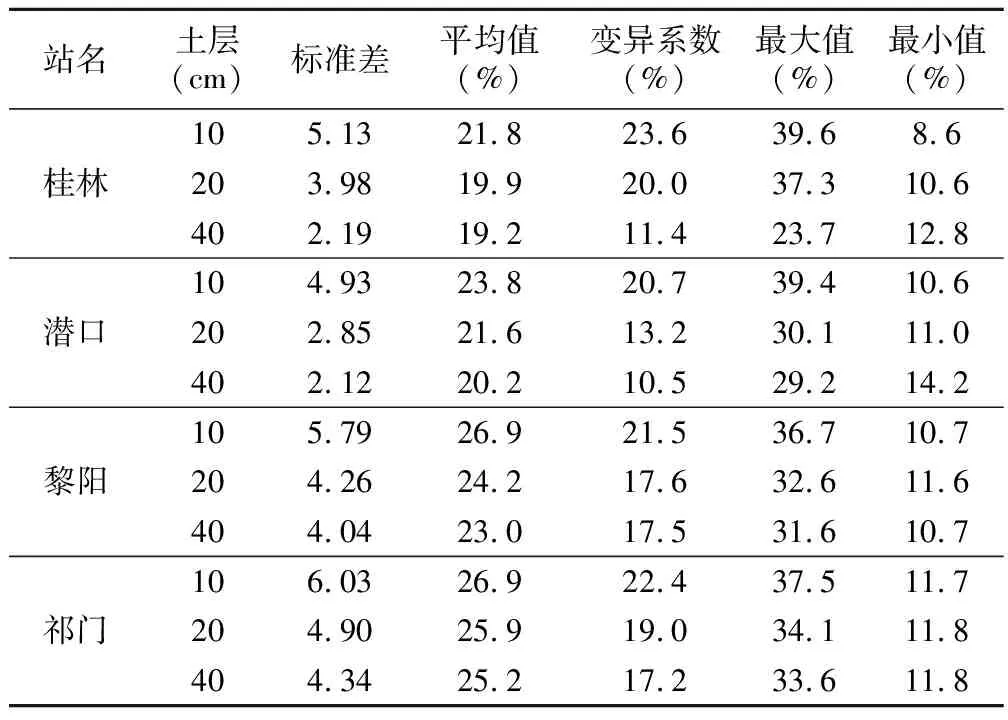

不同深度土层土壤含水量的变化程度各不相同,从而形成了土壤水分的垂直变化差异。各层土壤含水量的平均水平和变异性,一般从集中趋势和离散趋势2个方面描述。反映各层土壤含水量集中趋势的指标为平均值,反映离散趋势的指标包括样本最大最小值、标准差和变异系数等[5]。从表1可知,10 cm深处土壤含水量平均值最大,而40 cm深处土壤含水量平均值最小,不同深度土壤按含水量平均值大小排序为10 cm>20 cm>40 cm。土壤含水量变异系数10 cm土层最大,40 cm土层最小,这是因为表层土壤含水量受降水、蒸发影响显著,变化较为剧烈,而越深处变化越缓慢。

表1 各站不同深度土层土壤含水量统计

在统计学中,相关系数r是用来衡量两个变量之间线性相关程度的量,一般可按三级划分相关关系:|r|<0.4为低度线性相关,0.4≤|r|<0.7为显著性相关,0.7≤|r|<1为高度线性相关。各站不同深度土层间土壤含水量相关关系见表2。由表2可知,祁门、黎阳站3个土层间属高度线性相关关系,相关系数均能达到0.7以上;潜口、桂林10 cm与20 cm土层间为高度线性相关关系,其他土层间相关系数均低于0.7高于0.4,属显著相关关系。整体上土层间距离越近,其相关关系越高。很显然,在0~40 cm土层中,降水和蒸发首先影响的是表面土层,但通过降水的下渗和下层土壤水沿毛细管的上升,使各层次的土壤含水量保持一定的比例关系[6]。

表2 各站不同深度土层间土壤含水量相关关系

3.2 土壤墒情的时间变化

3.2.1 土壤水分年际变化特征

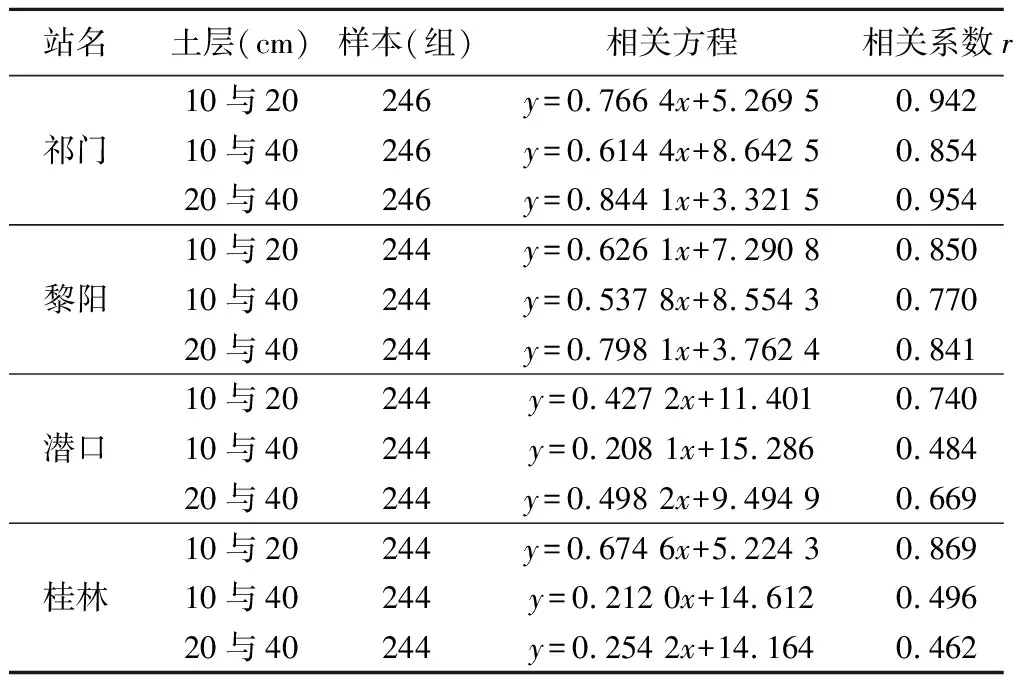

选取2011—2017年黄山市各墒情站年平均土壤含水量和逐年降水量,分析黄山市年平均土壤含水量随时间变化的趋势。经分析,各站点变化规律基本一致,在此仅列举靠近黄山市地理中心的黎阳站土壤墒情年际变化情况。

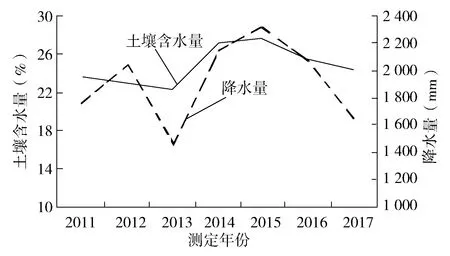

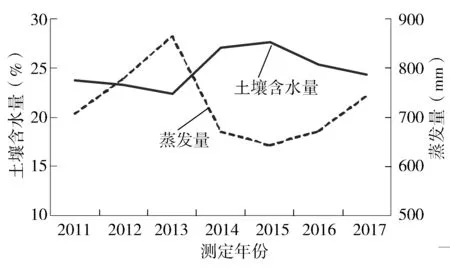

从图3、4可看出,黄山市土壤含水量的年际变化受降水和蒸发因素影响明显。2013年降水量1 428.8 mm为7年中最低,蒸发量864.4 mm为7年中最高,土壤含水量22.4%也为7年中最低;2015年降水量2 317.5 mm为7年中最高,蒸发量643.4 mm为7年中最低,土壤含水量27.7%也相应为7年中最高。降水量大、蒸发量小的年份土壤含水量高,降水量小、蒸发量大的年份土壤含水量相应也低。基本上土壤含水量与降水量呈正相关,而与蒸发量呈负相关。

图3 黎阳站年际土壤含水量和降水量曲线

3.2.2 土壤水分年内变化特征

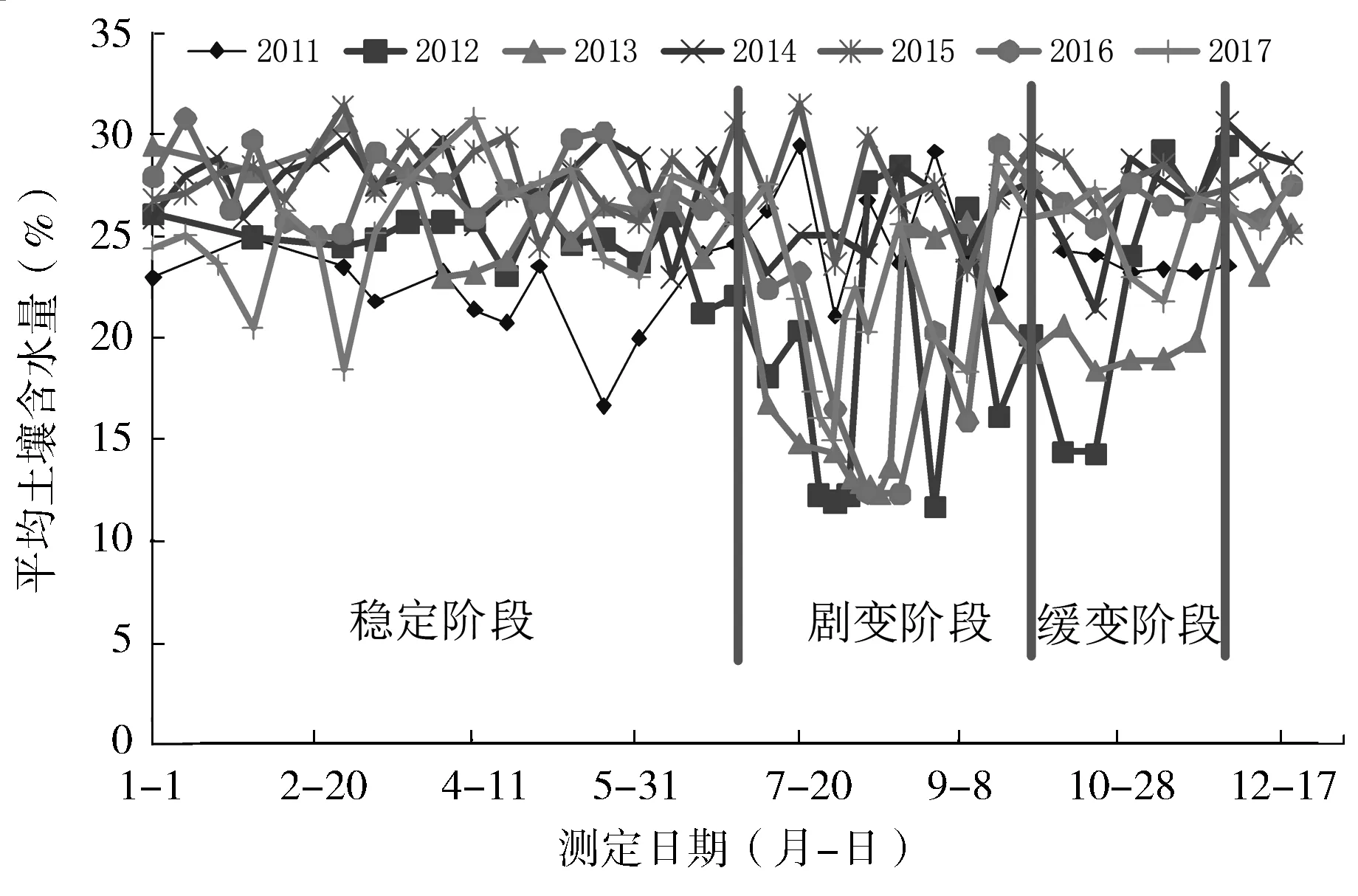

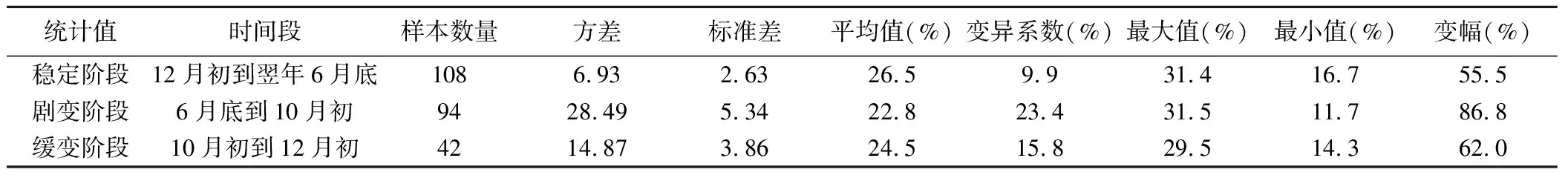

选取靠近黄山市地理中心的黎阳站作为黄山市的代表,分析黄山市土壤水分年内变化特征。将多年监测数据绘制成图(图5),可以看出,黎阳站土壤墒情变化可以分为3个阶段:稳定阶段,12月初到翌年6月底;剧变阶段,6月底到10月初;缓变阶段,10月初到12月初。

图4 黎阳站年际土壤含水量和蒸发量曲线

图5 2011—2017年黎阳土壤墒情变化曲线

剧变阶段正值黄山市汛期,降水量、蒸发量及农作物生长所需水量均大于其他2个阶段,降水天气可使土壤含水量迅速上升,而干旱炎热的天气、快速生长的农作物则使土壤含水量急剧下降,因此这一阶段土壤含水量变化大也变化快。稳定阶段主要包括冬季、春季,这一阶段气温比较低,降水量、蒸发量也相对比较小,土壤水分基本保持在一个相对稳定的水平。缓变阶段是在剧变阶段后,由于气温逐渐下降,降水量和蒸发量也逐渐减小,故土壤水分缓慢变化,总体上由不稳定趋于稳定。

统计黎阳站不同阶段土壤墒情数值,可得表3。剧变阶段变异系数为23.4%,属强变异;缓变阶段变异系数为15.8%,属中等程度变异;而稳定阶段变异系数为9.9%,属弱变异。

表3 不同阶段土壤墒情统计值的比较

4 结论与建议

(1)通过对比不同站点的土壤墒情资料可知,黄山市土壤墒情总体呈从西部向东部递减趋势。从图1可知,黄山市墒情站点偏少,特别是北部缺失。建议增加墒情站点,以便更完整地分析黄山市墒情变化。

(2)土壤墒情在垂向分布上,表层土壤含水量受降水、蒸发影响显著,含水量最大同时变化也最为剧烈,而越深处含水量越小变化也越缓慢。

(3)祁门、 黎阳站土壤墒情在垂向上具有高度线性相关关系,土层间距离越近相关性越高。因此,祁门、黎阳站可只取20 cm深处土壤测定含水量,以代表区域墒情情况。

(4)土壤含水量与降水量呈正相关关系,而与蒸发量呈负相关关系。降水量多、蒸发量小的年份土壤含水量高,降水量少、蒸发量大的年份土壤含水量相应也少。

(5)黄山市土壤墒情年内变化大致可分为3个阶段:稳定阶段为12月初到翌年6月底,含水量变幅为55.5%,变异系数9.9%;剧变阶段为6月底到10月初,含水量变幅86.8%,变异系数23.4%;缓变阶段为10月初到12月初,含水量变幅62.0%,变异系数15.8%。建议在不同阶段,测验时间间隔应该有所区别,剧烈变化阶段应该缩短测验时间间隔,而缓慢变化阶段和稳定阶段可适当增加测验时间的间隔。