厦门海域虾类的种类组成及其变动研究

2018-09-12申世常黄良敏陈融斌王家樵

申世常,黄良敏,陈融斌,王家樵,李 军

(1.集美大学水产学院,福建 厦门 361021;2.福建省海洋渔业资源与生态环境重点实验室,福建 厦门 361021)

0 引言

虾类属节肢动物门(Arthropoda)甲壳纲(Crustacea)十足目(Decapoda),种类繁多,在海水和淡水中普遍分布,资源量丰富,是很多海洋经济鱼类的重要饵料,在海洋生态系统的能量流动与物质传递中起到非常重要的承接作用。同时,因为虾类的经济价值高,自古以来就为人们所药用和食用,是经济型海产品的重要构成部分[1]。

厦门海域岸线弯折,地形复杂[2]。东部面向东海,濒临台湾海峡,水深湾阔、遮挡风浪好;西有九龙江注入;北有众多海堤;南面和东面拥有诸多岛屿。厦门海域属河口海湾,物种丰富,暖温性和暖水性种类居多,还有低盐、高盐和半咸水种,且该海域沿岸是低盐水系,东部有台湾暖流和黑潮支梢经过,在全国海湾中其物种多样性有一定的代表性[3]。国内有关虾类资源方面的研究已有过一些报道[4-11],但均未涉及整个厦门海域近岸水域虾类的种类及其季节变化特征。近年来,由于过度捕捞、水域污染[12-13],以及填海造陆[14-15]等人类活动的影响,厦门海域虾类资源正在逐渐减少,表现为优势种减少、渔捞产量下降和生物多样性降低。本文采用扫海面积法来评估厦门海域虾类资源,为该海域的虾类资源研究和可持续利用管理提供基础资料。

1 材料与方法

1.1 材料来源与调查方法

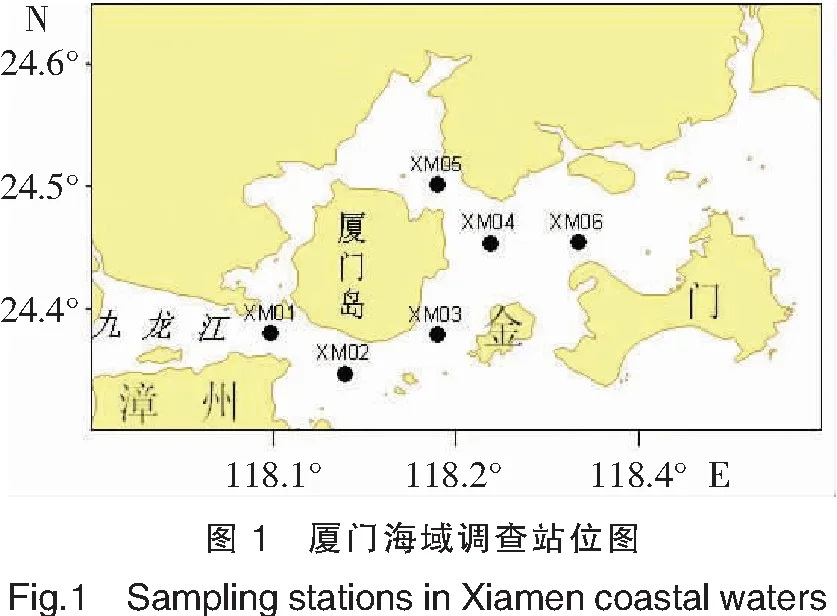

调查用船为单船桁杆型底拖网船,功率330 kW。底拖网网口高度2.5 m,网衣长度24 m,囊网网目20 mm,桁杆(扫海)宽度27 m,拖速2~3 n mile/h。在厦门海域(117°54′~118°30′E,24°21′~24°39′N)设置6个站位点(见图1),分别于2014年5月(春季)、8月(夏季)、11月(秋季)和2015年2月(冬季)进行了4个航次的拖网调查。调查方法按照《海洋调查规范(GB/T 12763—2007)》[16]进行。每个航次、每个站位都记录了起网时间、放网时间、起网速度和放网速度等渔捞资料,并测定了表层水温、水深、盐度等环境水文数据。

1.2 采样与样品处理

将虾类与其他渔获物分开,单独装袋,冷冻保存。在实验室内将样品解冻,冲洗干净后分站位进行种类的鉴定[17]、计数和称重。

1.3 数据分析

底拖网每网的扫海面积计算公式为:a=DB,D=vt。其中a为每网的扫海面积,D为每网拖曳长度,v为拖曳速度,t为持续拖曳时间,B为拖网扫海通道的宽度(本研究中即为桁杆的宽度,为27 m)。

每个站位的虾类渔获量可统一换算为每平方千米资源量(资源密度),换算公式为:ρt=c/(a×q)。其中ρt为每个站点的资源密度,c为每个站点拖网实际渔获量,a为网具实际扫海面积,q为可捕系数(本文虾类取0.7)。本次调查有4个航次,该站点4个季度调查所得的虾类资源密度的平均值即为该站点的虾类年资源密度平均值。

采用Shannon-Wiener多样性指数(H′)[18]、Margalef丰富度指数(D)[19]、Pielou均匀度指数(J′)[20]来研究厦门海域内的生物多样性[21],以上统计分析过程都采用PRIMER 5.0软件来完成。

其中:S是虾类种类数量,Pi=ni/N是第i种虾类的个体数量占虾类总个体数量的比例,N为虾类总个体数量,ni为虾种i的个体数量。

虾类优势种分析采用Pinkas[22]的相对重要性指数(Index of Relative Importance,IRI)IRI来进行。

IRI=(n+W)×F×100%,IRI(%)=(IRI/∑IRI)×100%,

其中:n为某一种虾类个体数量占虾类总个体数量的百分比,W为某一种虾类个体质量占虾类总质量的百分比,F为某一种虾类在每个站位出现的频率。本文把IRI值大于10的虾种定为优势种。

2 结果与分析

2.1 种类组成

4个航次底拖网调查共采集到虾类样本4820个,总质量17 142 g,经鉴定共有19种,隶属于5科10属,其中种类最多的是对虾科(Penaeidae),有12种,占总种数的63%;其次为鼓虾科(Alpheidae),有3种,占总种类数的16%;第三是长臂虾科(Palaemonidae)有2种,占总种类数的11%;而管鞭虾科(Solenoceridae)和蝉虾科(Scyllaridae)均只有1种,分别占总种类数的5%。

厦门海域虾类的种类数存在明显的季节差异。从4个季度调查的结果来看,夏季采集到的虾类种类数最多,为13种;秋季采集到10种;春冬两季采集到的种类数最少,均为8种。厦门海域虾类的种类数也存在明显的地域差异。全年XM01站和XM05站采集到的种类数最多,均为14种;XM02站和XM06站采集到12种;XM03站采集到6种;XM04站采集到的种类数最少,仅有5种(见表1)。

表1 厦门海域虾类种类数的季节及站位变化

2.2 优势种变化

4个航次调查共采集到虾类优势种9种,分别是刀额仿对虾(P.acultrirostris)、刀额新对虾(M.ensis)、哈氏仿对虾(P.hardwickii)、锯齿长臂虾(Carpenterprawn)、日本囊对虾(Marsupenaeusjaponicus)、鲜明鼓虾(A.distinguendus)、须赤虾(M.barbata)、长毛明对虾(F.penicillatus)和中华管鞭虾(S.crassicornis)(见表2)。

表2 厦门海域虾类优势种IRI值的季节变化

Tab.2 Seasonal variation in IRI values of shrimp dominant speciesin Xiamen coastal waters

不同季节虾类优势种的组成存在差异。虾类优势种数量最多的是春季(5种),其次是秋季(4种),然后是夏季(3种),冬季的优势种最少(2种)。哈氏仿对虾和中华管鞭虾在3个季节当中均作为优势种出现,为本海域最主要的优势种。锯齿长臂虾、日本囊对虾、鲜明鼓虾和须赤虾在春季作为优势种出现;长毛明对虾在夏季和冬季都作为优势种出现;刀额仿对虾和刀额新对虾仅在秋季作为优势种出现。2.3多样性变化

厦门海域4个季度虾类多样性指数H′均值为1.55,最大值为秋季(1.74),其次为春季(1.59)和夏季(1.54),最小值为冬季(1.33);均匀度J′均值为0.68,最大值为春季(0.76),其次为秋季(0.73),再次为冬季(0.64),最小值为夏季(0.60);丰富度D均值为1.52,最大值为冬季(1.64),其次为秋季(1.60),第三为夏季(1.44),最小值为春季(1.41)。总体来看,厦门海域虾类多样性较小,其中夏秋两季的多样性较高,春冬两季的多样性较低。

2.4 资源密度的时空分布

厦门海域4个季度6个调查站位的渔获情况见图2。从渔获量来看:夏季的渔获量最大(12.354 kg);秋季、冬季次之(分别为3.388 kg、1.101 kg),春季最小(0.3 kg)。从渔获数来看:夏季的渔获数仍为最多(4082尾);秋季、春季次之(分别为522尾、145尾);冬季最少(71尾)。可见,夏秋两季的渔获数显著高于春冬两季的渔获数。通过计算平均尾重可知:冬季的平均尾重最大(15.50 g/尾);秋季、夏季次之(分别为6.49 g/尾、3.03 g/尾);春季的最小(2.07 g/尾)。全年平均尾重为6.77 g/尾。

厦门海域虾类4个季节资源密度的平均值为34.58 kg/km2。从季节分布来看,夏季资源密度(101.47 kg/km2)最高,其次为秋季(24.05 kg/km2),然后是冬季(10.05 kg/km2),而春季资源密度(2.74 kg/km2)最低(见图3)。

从水平变化来看,全年度XM02站的虾类资源密度(69.83 kg/km2)最高;XM01站、XM05站、XM06站、XM03站的资源密度依次为54.90、31.29、24.99、22.81 kg/km2;而XM04站的资源密度(3.63 kg/km2)最低(见图4)。

从垂直分布来看,厦门海域夏、秋、冬三季水深>10 m的水域的虾类资源密度大于水深<10 m的水域;春季虾类的垂直分布差异不大,水深>10 m的水域的虾类资源密度略小于水深<10 m的水域(见图5)。

2.5 虾类资源密度的长期变化

虾类资源密度总体呈下降趋势。4个季节总的虾类资源密度和10年前比较,春季的虾类资源密度为2.74 kg/km2,较10年前减少了91.49%;夏季的虾类资源密度为101.47 kg/km2,较10年前减少了60.96%;秋季的虾类资源密度为24.05 kg/km2,较10年前减少了73.86%;冬季的虾类资源密度为10.05 kg/km2,较10年前减少了81.26%。可见,厦门海域4个季节的虾类的资源密度较10年前大幅度减小。

3 讨论

3.1 厦门海域虾类组成分析

本研究经厦门海域1周年4航次底拖网调查,共采集到虾类4820尾,总共17.142 kg,经鉴定共有19种,隶属于5科10属。

厦门海域虾类种类数有着明显的季节差异,夏季采集到的种类数最多,秋季次之,春季和冬季采集到的种类数最少,这与卢占晖等[23]研究的东海中部的虾类季节变化相同。且厦门海域虾类种类数在冬季相对稳定,春季波动最大。这是因为夏季是虾类的繁殖季节,并且饵料丰富,而冬季由于水温较低大部分虾类则向水深较深的外海海域进行越冬洄游,这与陈小庆等[24]的结论基本一致。

厦门海域的虾类种类数也有着明显的水平差异,全年以XM01站采集到的种类数最多,XM04站采集到的种类数最少。由于XM01站位于九龙江入海口,水深较浅,具有咸淡水混合区的特点,既有淡水带来的有机物,又有随潮流冲来的大量营养盐类,有利于浮游生物的大量繁殖,从而为虾类提供了较为丰富的饵料,而且许多虾类的产卵场处在河口附近。

3.2 虾类优势种组成分析

厦门海域1个周年调查共采集到虾类优势种9种,分别是刀额仿对虾、刀额新对虾、哈氏仿对虾、锯齿长臂虾、日本囊对虾、鲜明鼓虾、须赤虾、长毛明对虾和中华管鞭虾。大部分虾类属于浅海虾种。

厦门海域位于河流入海口,底质主要为泥沙,盐度相对于外海来说较低,而长毛明对虾和刀额新对虾主要栖息于底质为泥沙的海区[25]。春季河流径流量减少,外海海水进入厦门海域造成盐度偏高,而日本囊对虾和须赤虾多生活于盐度较高的海区[25]。所以这两种虾主要在春季作为优势种出现。哈氏仿对虾和中华管鞭虾在3个季节当中均作为优势种出现,这主要与它们的产卵期有关,哈氏仿对虾在5—12月产卵,中华管鞭虾在5—10月产卵,同时这两种虾也栖息于底质为泥沙、盐度较低的海区[25]。

3.3 虾类多样性分析

受九龙江径流、台湾暖流的影响,厦门海域营养物质以及饵料生物丰富,致使虾类种类丰富。秋季水体中的饵料生物丰富,为虾类的生长和繁殖提供了有利的条件,而冬季正好相反,饵料生物较少,大部分虾类向外海洄游进行索饵,故多样性指数H′以秋季最高,冬季最低。秋季虾类个体数量多,冬季的虾类种类数少,秋冬两季的丰富度指数D高于春夏两季。秋季的多样性指数H′最高,春季的虾类种类数最少,因而春秋两季的均匀度指数J′较高。

3.4 厦门海域虾类资源的时空分布特征

从季节分布来看,春季虾类多处于幼体时期[26],补充群体较多;夏秋季表层水温较高,营养物质较丰富,是虾类的繁殖季节,主要以成熟个体为主,剩余群体较多,同时受当地政策(如《厦门市海洋环境保护规定》《厦门市文昌鱼自然保护区管理办法》[27]和厦门海域的全面休渔政策[28])的影响,导致虾类资源密度分布较不均,每年的5—8月厦门海域进入休渔期,这使得虾类承受的捕捞压力大大减少,虾类资源得以恢复,这一点和邹建伟等[29]、刘勇等[30]的研究相符合;冬季由于水温较低大部分虾类则向水深较深的外海海域越冬洄游[24]。故厦门海域夏秋两季的虾类网时渔获量明显高于春冬两季。

从水平分布来看,厦门海域处于内湾,受九龙江径流和外洋影响,虾类资源分布不均匀。河口区(如XM01站、XM02站)水体交换频繁,九龙江径流带来了大量的有机物质,饵料生物丰富,因而虾类资源密度高。从垂直分布来看,厦门海域的虾类资源主要集中在水深>10 m的海域,可能是不同虾类分布对水深要求差异以及网具的选择性所致[31]。夏季近岸水域表层水温过高,迫使鱼类移向较深水域,虾类天敌随之减少,使得深水域的虾类资源密度高;而春季由于大部分虾类在沿岸作产卵洄游,所以浅水域(水深<10 m)的虾类资源密度较高。总体来说,随着水深的增加,虾类资源密度增大。

值得说明的是,虾类资源的时空分布与多种因素有关,这与黄良敏等[32]得出的结论一致。不同因素对不同虾类的影响程度有待进一步研究。

3.5 虾类资源的保护策略

通过比较本文与文献[32]对厦门海域虾类资源密度的研究,发现最近几年虾类渔获量、资源密度越来越低,这些现象均表明厦门海域虾类资源正逐渐减少。因此,应该切实采取有力措施对虾类资源进行保护,以保障虾类资源的可持续利用。具体措施有:控制捕捞力度,坚决取缔如炸鱼、电鱼等对虾类资源破坏大的渔具;加强禁渔期、禁渔区、伏季休渔等保护措施的执行力度[32];严禁在非养殖区域进行水产养殖;严格限制最小网目尺寸,控制总允许捕捞量以及最小可捕体长等。