基于行洪除涝功能的适宜水域率确定方法研究

2018-09-11张云龙李春晖蔡宴朋王慧聪

张云龙, 王 烜, 李春晖, 蔡宴朋, 王慧聪

(1.北京师范大学 水环境模拟国家重点实验室, 北京 100875;2.北京师范大学 水沙科学教育部重点实验室, 北京 100875)

1 研究背景

水域作为人类社会的重要组成部分,为人类社会的生产生活提供了多种生态服务功能,如行洪除涝、改善人居环境等。然而,随着城镇化进程的不断加速,各地区下垫面发生着显著的变化,大量的水体被侵占,随之引发了一系列生态环境问题。其中,由于水域空间缺乏导致对降水储蓄能力降低、吸纳消解城市洪涝的能力严重不足等问题尤为突出,给人类的生命和财产带来巨大损失[1-2]。行洪除涝作为区域水体最重要的功能之一,与人居环境的维护密切相关,同时也是水安全的核心评价指标之一[3]。城市生态系统行洪除涝功能的正常发挥需要有一定的水域空间作为支撑。适宜水域率是从某一区域的现状和现行有效法律、法规、规范、标准出发,考虑水域的多种功能,提出评估在自然力与人类活动双重作用下人类社会和水域自身的协调发展程度的一项指标,旨在促进人类与自然和谐共处[4]。因此,如何根据暴雨强度和下垫面特征,结合现行行洪除涝标准,提出兼顾科学性和可操作性、基于行洪除涝功能的适宜水域率计算方法对于城市水安全管理显得尤为重要。

我国在《城市水系规划规范》(GB50513-2009(2016年版))中,提出了针对城市的适宜水域面积率,对城市区位进行划分,分为一区城市、二区城市、三区城市,规定水域面积率分别为8%~12%、3%~8%、2%~5%。该划分结果没有充分考虑区域降水和下垫面结构特征,具有主观性,不符合实际水域发展需要。胡尧文等[5]、王士武等[6]根据区域行洪除涝标准,在城市防洪排涝治理时,对增加区域内部水域的滞洪涝能力的城区合理水域率进行论证。此外,一些学者通过数学模型模拟方法来计算基于行洪除涝功能的适宜水域率,其中最为常见的是利用MIKE系列软件进行区域水力学模拟[3,7]。虽然模型模拟方法具有一定的优势,但该方法对基础数据的要求较高,并且模型的通用性较差,不适合在全国范围内推广。总体来看,目前适宜水域率没有统一的计算方法和标准,定量计算方法的研究亟待深入。针对各区域暴雨强度和下垫面产流量不同的特点,本文提出基于行洪除涝功能的适宜水域率确定方法,并以国家重点防洪城市安徽省蚌埠市为例进行实证研究。本研究可为制定面向洪涝灾害防治、人居环境健康的城市规划和生态环境管理提供科学依据,并为全国各地区适宜水域率的研究提供借鉴。

2 计算方法

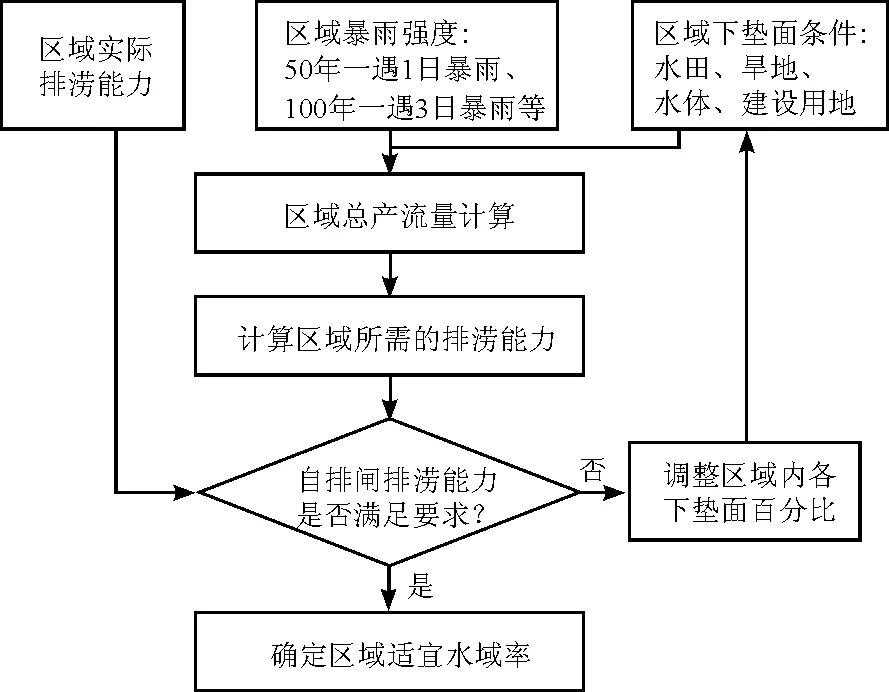

本研究以不同地区暴雨强度和下垫面种类产流量不同作为出发点,构造水域行洪除涝的适宜水域率确定方法的理论框架及流程(图1)。首先,该模型根据区域暴雨强度以及各下垫面产流公式,计算各下垫面条件下的产流特征以及区域总产流量;其次,根据当前下垫面情景下的总产流量,确定区域所需排涝能力(q需);再次,判断区域实际所能提供排涝能力(q实)能否满足所需排涝能力(q需),如果不能满足(q需>q实),则调整研究区各类型下垫面所占比例,增加水域面积;最后,确定区域适宜水域率。该方法概念清晰、计算简便,实用性强,可避免运用流域水文模型(如MIKE系列软件等)时繁复的数据收集和运算,便于相关管理部门推广应用。

图1 适宜水域率计算的理论框架及流程

2.1 暴雨强度计算

暴雨强度公式用于计算单位面积上某一历时降雨的体积。目前,全国大部分城市都建立了适应于本地区的暴雨强度公式[8]。本研究利用在城市化区域排水设计中常采用的短历时暴雨强度公式,设置不同防洪标准下的降雨情景,为城市洪涝灾害预警与预防提供基础。短历时暴雨强度公式如下:

(1)

式中:A1为雨力参数,mm;C为雨力变动参数;P为重现期,a;t为降雨历时,min;b为降雨历时修正参数,min;n为暴雨衰减指数;q为重现期为P年的t时段内平均降水强度,L/(s·hm2)。

2.2 下垫面产流计算

针对平原地区,本研究采用蓄满产流的方法,对各下垫面在设计暴雨情景下的产流量进行计算。将下垫面划分为水田、旱地(包括荒地)、水体和建设用地4类,针对不同下垫面的产流特点,分别采用以下公式(2)~(6)计算其产流量。

R水田=P-h田蓄-E水田t,E水田=βE80

(2)

R旱地=α旱地P

(3)

R水体=P-h蓄-E水体t,E水体=γE20

(4)

R建设=α建设P

(5)

R总=f水田R水田+f旱地R旱地+f水体R水体+f建设R建设

(6)

式中:R水田为水田产流量,mm;P为降雨量,mm;h田蓄为水田滞蓄水深,mm;E水田为水田田间蒸发量,mm/d;t为排涝天数;β为水田蒸发折算系数;E80为80 cm蒸发皿水体平均日蒸发量,mm/d;R旱地为旱地产流量,mm;α旱地为旱地径流系数,取0.2;R水体为水体产流量,mm;h蓄为水体滞蓄水深,即汛前预降水深,mm;E水体为水体蒸发量,mm/d;γ为水体蒸发折算系数;E20为20 cm蒸发皿水体平均日蒸发量;mm/d;R建设为建设用地产流量,mm;α建设为建设用地径流系数,取0.75;R总为单位面积总产流量,mm;f水田为水田面积百分比,%;f旱地为旱地面积百分比,%;f水体为水体面积百分比,%;f建设为建设用地面积百分比,%。

2.3 适宜水域率确定

根据研究区单位面积总产流量(R总),研究区面积(A)以及作物允许耐淹历时确定的排涝天数(t),计算各暴雨情景下区域所需的排涝能力(q需)。如果区域所需排涝能力大于实际所能提供的排涝能力(q需>q实),就会出现洪涝灾害风险。本研究通过合理调整各下垫面面积比,从而减少产流量,使所需排涝能力满足区域实际所能提供的排涝能力。最终,根据优化后各下垫面的面积比,确定区域适宜的水域率,公式如下:

q需=

(7)

约束条件:

f水体=1-f水田-f旱地-f建设,q实>q需

(8)

式中:q需为区域所需的排水能力,m3/s;q实为区域实际所能提供的排水能力,m3/s;R水田、R旱地、R水体、R建设分别为水田、旱地、水体、建设用地单位面积产流量,mm;f水田、f旱地、f水体、f建设分别为水田、旱地、水体、建住用地面积比例,%;A为区域面积,m2;t为排涝天数,主要根据作物的允许耐淹历时确定;k为时间单位换算系数,8.64×107。

3 应用实例

3.1 研究区概况

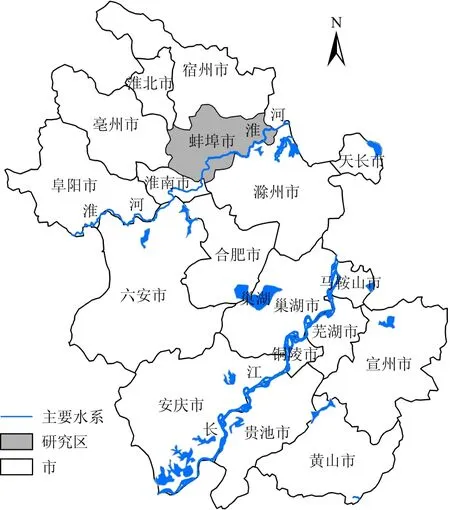

蚌埠市地处安徽省东北部(图2),位于淮河中游,地势相对平坦,地面高程在20 m左右。境内水系纵横,河网众多,属淮河流域内的中心城市,同时也是全国性综合交通枢纽城市。由于淮河干流水位较高,同时内河下游地势相对低洼,导致蚌埠市内水自排不畅,每年汛期洪水持续时间长达5个月(5-9月)。因此,蚌埠市是国家防汛抗旱指挥部首批确定的全国25座重点防洪城市之一,暴雨时极易形成洪涝灾害,如1950、1954、1956、1965、1972和1991年等均发生了较为严重的洪涝灾害[9-10]。蚌埠市包括4区3县,总面积为5 952 km2,总人口345×104人[11]。淮河流域是我国各大流域中人口最稠密的地区和重要的粮食生产基地之一,保障农业安全和人居安全具有举足轻重的地位。故本研究将蚌埠市作为研究基于行洪除涝功能的适宜水域率的代表性区域。

图2 研究区位置图

3.2 结果与分析

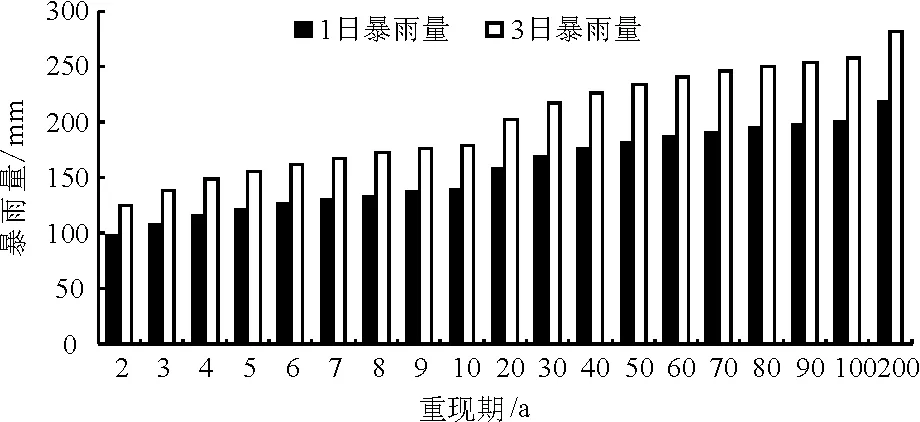

3.2.1 蚌埠市暴雨强度情景设置 根据蚌埠市暴雨强度公式(公式(1)中取C=0.77,b=12 min,A1=15.27 mm,n=0.774)[12],计算不同重现期下1日和3日降雨历时平均暴雨强度(图3)。结果显示:不同重现期下平均暴雨强度范围为4.8~25 L/(s·hm2)。根据平均暴雨强度以及降雨历时,计算蚌埠市不同重现期下1日和3日降雨历时总降雨量,计算结果见图4。结果显示: 50年一遇1日降雨历时下总降雨量为181.54 mm,100年一遇3日降雨历时下总降雨量达到257.17 mm。

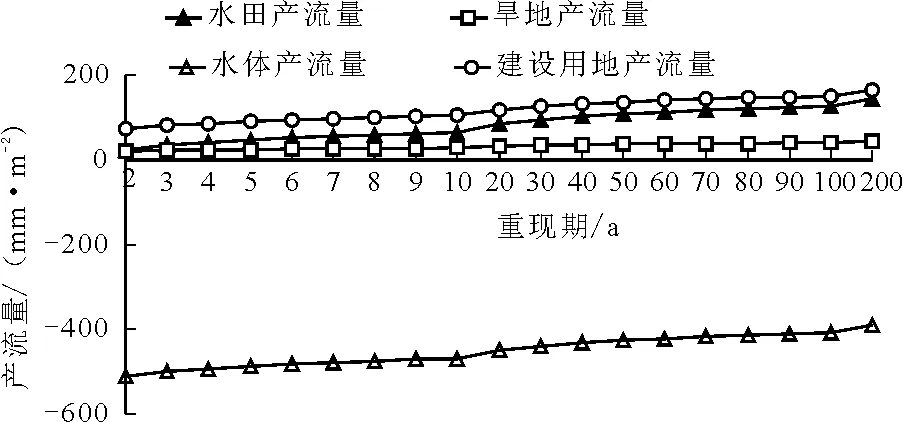

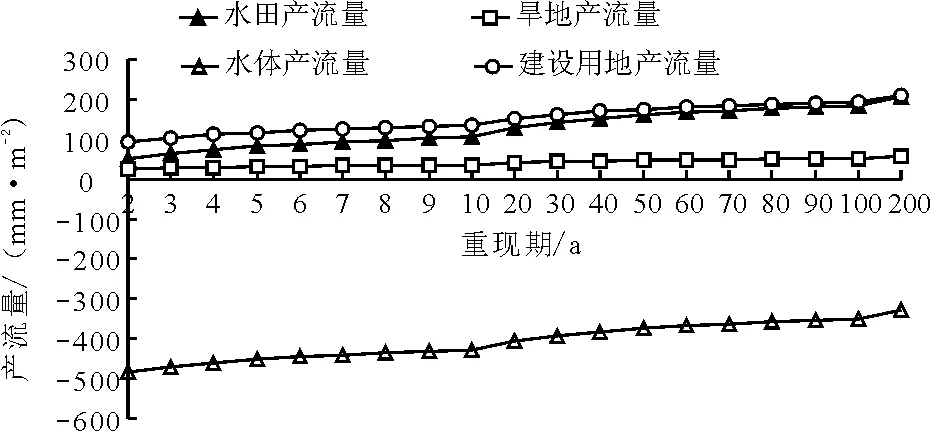

3.2.2 各下垫面单位面积产流量 通过相关文献的查阅,确定蚌埠市E水田= 7 mm/d、E水体=4 mm/d、h田蓄=60 mm、h蓄=600 mm,研究区主要种植作物小麦耐淹天数为2 d,则t=2d[13-15]。采用公式(2)~(5)计算各下垫面单位面积产流量。其中,产流量负值代表在当前暴雨强度和滞蓄水深情景下,下垫面不会发生蓄满产流,相反还具有容纳其他下垫面产流量的能力,负值越小表示剩余容纳能力越强。计算结果见图5和6。

图3 蚌埠市不同重现期1日和3日降雨历时下平均暴雨强度

图4 蚌埠市不同重现期1日和3日降雨历时下总降雨量

蚌埠市50年一遇1日暴雨量情景下,单位面积水田、旱地、水体及建设用地产流量分别为107.5、36.3、-426.5和136.2 mm(图5)。100年一遇3日暴雨量情景下,蚌埠市单位面积水田、旱地、水体及建设用地产流量分别为183.2 、51.4、-350.8 和192.9 mm(图6)。计算结果表明:单位面积的建设用地和水田产流量较高。因此,理论上预防暴雨洪涝灾害发生最有效的方式是优化各下垫面百分比,降低建设用地和水田面积,同时增加水体面积,减少区域总产流量,从而降低洪涝灾害发生的可能性和危害性。

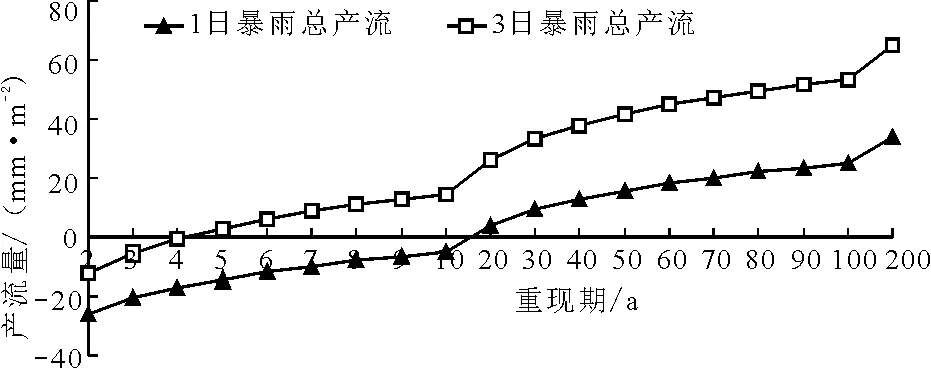

3.2.3 蚌埠市单位面积总产流量 以2005年土地利用状况为例,蚌埠市总面积为5 952 km2,其中水田占18%,旱田及自然保留地占59%,建设用地占13%,水域面积占10%。根据各下垫面单位面积产流量特点,根据公式(6)计算蚌埠市单位面积总产流量,结果见图7。在1日暴雨情景下,10年重现期标准之内均不会发生蓄满产流现象。而在3日暴雨情景下,4年重现期标准以内不会发生蓄满产流。在蚌埠市50年一遇1日暴雨量标准下,单位面积总产流量为15.8 mm。而在100年一遇3日暴雨量标准下,单位面积总产流量达53.3 mm。

图5 蚌埠市不同重现期1日暴雨量下各下垫面单位面积产流量

图6 蚌埠市不同重现期3日暴雨量下各下垫面单位面积产流量

图7 蚌埠市不同重现期1日和3日暴雨量下单位面积总产流量

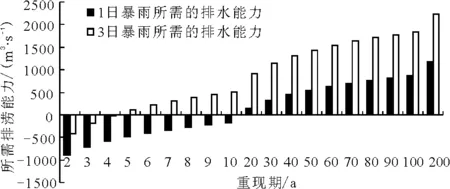

3.2.4 蚌埠市适宜水域率 将蚌埠市50年一遇1日暴雨2 d排到作物耐淹深度以下和100年一遇3日暴雨2 d排到作物耐淹深度以下情景作为排涝标准。以2005年为例,采用式(7)计算蚌埠市不同排涝标准下所需的排水能力结果见表1、图8。其中,50年一遇1日暴雨2 d排完所需的区域排涝能力为545.3 m3/s,而100年一遇3日暴雨2 d排完所需的排涝能力为1 836.1 m3/s。因此,在该排涝标准下,2005年蚌埠需要的排涝能力为545.3~1 836.1 m3/s。而蚌埠市实际排涝能力仅为129.89 m3/s,其中排水管网排水能力为87.4 m3/s,电排能力为42.49 m3/s。因此,2005年的实际排涝能力无法满足当年土地利用条件下所产生的径流量。

在区域实际排涝能力不变的前提下,根据单位面积的水田和建设用地产流量较大的特点,本研究通过降低水田面积和增加水体面积的方法,降低区域产流量,来满足区域的实际排水能力。在50年一遇1日暴雨情景下,需将水田面积减少2.5%,同时水体面积增加2.5%(水体面积达12.5%),区域所需排水能力将下降到85.5 m3/s(小于实际排涝能力129.89 m3/s)。而在100年一遇3日暴雨情景下,需将水田面积减少9.5%,同时水体面积增加9.5%(水体面积达19.5%),区域所需排水能力将下降到88.7 m3/s。因此结果表明:在50年一遇1日暴雨和100年一遇3日暴雨标准下,蚌埠所需的水域率阈值范围为12.5%~19.5%。

表1 蚌埠市不同排涝标准下所需排涝能力 m3/s

图8 蚌埠市不同排涝标准下所需排涝能力

3.2.5 适宜水域率合理性分析 根据国内关于水域率的相关研究成果[4,16-17],不同区域的适宜水域率存在显著差异。在我国水资源较为丰富的长江以南地区(广州、湖南、浙江、福建、海南等),所需的水域面积较大,应保持在15%~25%;在水资源量中等的长江和淮河之间的中东部地区(湖北、安徽、江苏等),水域率建议保持在10%~15%;在水资源较为短缺的黄河与淮河之间的中东部地区以及东北地区,水域率应在5%~10%;而在水资源相对短缺的华北地区,水域率建议保持在1%~5%。本文研究结果与上述全国水域率建议标准基本吻合,而计算中充分考虑了区域的除涝标准、暴雨强度和下垫面产流量,较好地体现了区域下垫面结构的差异和不同的暴雨特征,因而更加客观、合理。

4 结 论

针对近年来洪涝灾害频繁,本文探究了不同暴雨量和下垫面条件下基于行洪除涝功能的适宜水域率,提出易于在全国推广和使用的基于行洪除涝功能的适宜水域率计算方法。同时本文以蚌埠市作为研究区进行实证研究,得出以下结论:

(1)本研究所建立的基于行洪除涝功能的适宜水域率计算方法,考虑了各区域暴雨强度不同和各下垫面条件的产流量不同的特点,使计算结果可行、实用性强并且易于操作,可为全国各地区适宜水域率的研究提供经验和借鉴,对区域洪涝灾害预防具有重要意义。

(2)蚌埠市各类型下垫面具有不同的产流特点,其中单位面积的建设用地和水田产流量较高。在蚌埠市50年一遇1日暴雨量和100年一遇3日暴雨量情景下,单位面积总产流量分别为15.8、53.3 mm,所需的排涝能力分别为545.3、1 836.1 m3/s,远大于蚌埠市所能提供的排涝能力。城市规划中可通过降低水田面积和增加水体面积的方法,降低洪涝灾害发生的可能性和危害性,确定蚌埠市所需的水域率阈值范围为12.5%~19.5%。