越南北宁省陇溪汉唐时期城址

2018-09-10韦伟燕DangHongSon

韦伟燕 Dang Hong Son

陇溪城址位于越南首都都河内市以东大约22公里,属于北宁省顺城县清姜社陇溪村行政区划范围内,北临红河的支流天德江。陇溪城址在20世纪30年代被法国学者发现,1968年越南考古研究院开始对城址进行考古调查,1968年至2018年间越南国内外多家单位对陇溪城址进行了l7次调查与发掘。河内国家大学所属人文社会科学大学(原河内综合大学,简称越南社会科学与人文大学)分别于1986、1999-2001、2014-2015年在陇溪城址开展田野考古教学实习,从2016年开始与中山大学社会学与人类学学院合作开展“陇溪城址中、越本科生田野考古发掘实习项目”。

城墙

河内综合大学1986年对陇溪城址进行调查和测最的结果显示,该城址面积大约0.28平方公里,由内城和外城构成。外城平面近似长方形,北城墙长680米,南城墙长520米,东城墙长320米,西城墙长398米。外城墙墙基宽20-40米,高出地表2-5.5米,外城城墙有护城壕,宽20-40米。内城的形状不规则,城墙边长110-117米,高出地表1.5-2米。

近年陇溪村百姓在城址范围内挖鱼塘、修建房屋和墓地,陇溪城址已经遭受到严重破坏。2016年中越联合考古队再次对城墙保存情况进行调查,外城的北城墙残存210米,南城墙残存190米,西城墙残存290米,东城墙已经完全叠压在居民住宅之下。外城墙的墙基残宽13-30米,残高1.5-3米,内城的城墙在地表之上已无迹可循。城内建筑堆积被严重扰动,地表随处可见砖、瓦、陶瓷器残片。

城内遗迹遗物

1986-2015年,越南社会科学与人文大学历史系在陇溪城址发掘面积累计157.75平方米,2016-2017年,中越考古队为了进一步了解城内建筑堆积情况又发掘了42平方米。陇溪城址城内文化层平均厚度达2米以上。历年考古工作发现了不同时期的桑墩、砖砌排水暗渠、灰坑、窑址、冶炼遗址、瓮棺墓、瓦棺墓等遗迹现象,所出土的遗物以汉唐时期的陶器、瓷器为主。

陶器有罐、瓮、盆、钵、碗、网坠、纺轮等,主要为夹砂陶,包括少量泥质陶,纹饰丰富多样,包括方格纹、绳纹、五铢钱纹、附加堆纹、多重菱形纹、席纹、叶脉纹、刮梳纹、弦纹等。瓷器有罐、碗、钵等,施青绿釉,有开片现象。

陇溪城址还出土大量砖和瓦。砖瓦普遍烧制温度不高,多数呈红褐色,少数为青灰色。砖有条形砖和楔形砖,纹饰有菱形纹、“×”字形纹、叶脉纹、网格纹、反“S”形纹、同心圆圈纹、圆形方孔钱纹等。瓦有板瓦、筒瓦和瓦当。板瓦和筒瓦通常在正面装饰刮梳纹、叶脉纹、席纹、方格纹、绳纹,背面装饰布纹,部分筒瓦正面和背面均施釉。瓦当有文字纹、人面纹、莲花纹。其中文字纹瓦当的当面常有“万岁”“君宜高官”“位至三公”字样。

陇溪城址出土人面纹瓦当均为泥质红陶,胎质细腻、火候不高且质地松软。当背下面常常有一个瓦钮,瓦钮一般高0.5-2.3厘米,宽2.8-9.5厘米。人面纹瓦当的当面装饰凸起的人面纹图案,细致地刻画了人的眉、眼、鼻、口、舌、齿、胡须及面颊,人面形象变化多样,部分人面纹瓦当额部装饰有一个小乳钉。在佛教塑像中额头的这个小乳钉被命名“白毫”或“白毫相”,“白毫相”人面纹瓦当的出现可能与佛教在该地区的传播有关。值得注意的是,陇溪城址出土的人面纹瓦当与中国南京地区出土的孙吴中期至东晋早期人面纹瓦当在造型上有异曲同工之妙,体现了汉至六朝时期陇溪城址所在地交趾郡与建康城之间的文化交流与联系。

城外墓葬群

在陇溪城址外东南方向距离城址中心直线距离大约800米处,尚存多座带封土堆的墓葬,2017年中越聯合考古队紧急清理了1座被严重破坏的东汉砖室墓,并对该墓周围的疑似封土堆进行了调查。

东汉砖室墓编号M1,位于城外东南方向,该墓封土堆残高约3米,平面近圆形,直径约16米。封土堆西部由于两座现代墓修墓取土而被破环,封土堆上有三个近现代的二次石棺葬,封土堆顶部有数个盗坑直接打到墓室底部,其中一个墓室完全暴露,残砖、泥土堆积在墓室内部。为了在有限时间内完成对该墓的抢救性清理工作,并充分了解封土堆和墓室的结构,我们对这座墓葬的发掘采取沿着已经暴露的墓室方向,在封土堆上开两条“十”字形探沟对封土堆进行解剖。

M1平面呈“十”字形,由甬道、前室、后室和两个耳室构成,墓向北偏东5°。墓葬南北长9.6米,东西宽6.6米。该墓葬被严重破坏,墓室内填土扰动严重。甬道、前室、后室的券顶被完全毁坏,东、西耳室残存单层券顶。前室与后室之间、前室与两个耳室相接处残存单层柱券结构。仅前室、东耳室保存部分“人”字形铺地砖。M1仅存器物15件,主要为陶器,包括平底罐4件、三足罐2件、耳杯1件、直筒罐及盖2件、杯1件、盆2件、器盖1件、灶模型明器1件、房屋模型明器残片若干,除此之外还有玻璃珠1颗。M1墓砖多装饰复线菱格纹和“×”字形纹。根据随葬品判断M1年代为东汉晚期。据初步调查,在M1周围地区尚存50个疑似封土堆,其中部分土堆因墓室暴露出来可以明确其为墓葬。

城乡碑刻及古建筑

陇溪城址内以及周边地区还保存有一些重要碑刻和与宗教信仰有关的古建筑(亭、殿、寺、祠、庙等)。这些遗迹遗物大多数与汉晋时期交趾郡著名历史人物有关,当地还流传着与这些人物有关的民间传说,并且当地百姓仍然在这些古建筑中进行祭祀、供奉这些历史人物的礼仪活动。

陶璜在三国、西晋时任交州刺史。2013年在陇溪城址外以东的清怀村发现一通石碑,碑阳额题“晋故使持节冠军将军交州牧陶列侯碑”,此碑又被称为“陶璜碑”,碑阳刻文中有“建兴二年”(314年)字样,碑阴刻文中有“元嘉二十七年”(450年)字样,此碑为目前越南发现年代最早的碑刻,碑文主要叙述三国、晋时交州刺史陶璜的生平事迹并颂赞其功绩,同时记录了修缮陶璜庙的相关过程。该碑原立于奉祀三国、晋时交州刺史陶璜的庙内。现在清怀村仍有陶璜祠,祠内有19世纪越南阮朝皇帝的封敕。

士燮在东汉、三国时期任交趾郡太守,士燮之父士赐在桓帝时出任日南太守,东汉末期至三国初年,士燮及其家族成员士鲔分别出任交趾郡、九真郡太守,士燮有“董都七郡”的权力,历迁安远将军、卫将军,封龙度亭侯、龙编侯。士燮家族掌握着位于今越南北部和中部地区的交趾郡、九真郡的政治、经济和军事大权。除此之外,士燮家族成员还出任岭南各郡太守,其中士壹出任合浦太守、士武任南海太守,位于今岭南地区的合浦郡、南海郡也被士燮家族控制。东汉末期至三国初年,士燮家族势力达到巅峰,《三国志·士燮传》记载:“燮兄弟并为列郡,雄长一州,偏在万里,威尊无上。出入鸣钟磬,备具威仪,笳箫鼓吹,车骑满道。胡人夹毂焚烧香者常有数十。妻妾乘辎軿,子弟从兵骑,当时贵重,震服百蛮,尉他不足逾也。”士燮家族事实上已经成为割据岭南地区和越南北部、中部地区的地方豪强。公元226年士燮去世之后,其子士徽因自署交趾太守导致整个家族被孙吴政权消灭。士燮执掌交趾郡期间重视儒学教育,使得交趾成为南方文化中心,越南学者和民众尊奉士燮为“士王”“南交学祖”,建立祠庙祭祀不绝。

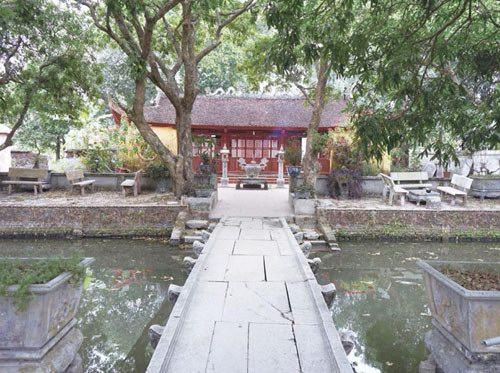

士燮祠位于陇溪城址内中心区域,祠内收藏了历代关于修建士燮祠的碑刻以及19世纪阮朝皇帝的封敕。士燮陵墓位于陇溪城址外东南大约2.6公里,与2017年发掘的东汉砖室墓相距仅1.8公里。士徽祠位于陇溪城址外东南大约0.45公里。

除了与历史人物有关的碑刻和古建筑之外,陇溪城址内外还保存有著名的佛教寺庙,包括桑寺、平寺和非相寺。

相关研究成果

公元前111年(西汉元鼎六年),汉武帝在今越南境内设置了交趾、九真、日南郡,其中交趾郡的管辖范围包括陇溪城址所在地的红河三角洲地区。西汉时期交趾郡下辖赢僂、安定、苟屚、麓泠、曲易、北带、稽徐、西于、龙编、朱鸢十县,郡治设在赢僂縣。公元44年(东汉建武二十年),交趾郡的西于县被分出封溪和望海两县,交趾郡辖县遂增至12县,包括:龙编、赢婁、定安、苟漏、麓泠、曲阳、北带、稽徐、西于、朱鸢、封溪、望海,郡治设在龙编县。

陇溪城址究竟是文献所记载的哪个县的治所?越南学者陈庭练、日本学者西村昌也、黄晓芬都进行了相关研究,并对陇溪城址的布局、年代、性质等问题进行了讨论。陈庭练《河北省Luy Lau遗址的研究过程和结果》(《考古学》,1989年第4期,越南文)认为陇溪城址始建于东汉早期并沿用至三围时期,是交趾郡赢婁县的治所,而西村昌也在《越南的考古·古代学》(同城社出版,2011年,日文)中则认为陇溪城址是交趾郡龙编县的治所。黄晓芬《交趾郡治·LuyLau遗迹Ⅱ》提出关于陇溪城址布局的一些新认识,认为在越南学者所发现的两重城墙之外还存在第三重城墙,即认为陇溪城址由外城、中城、内城构成,城址遗存分为四期,年代分别为公元前1世纪至公元1世纪初、公元1世纪至3世纪初、公元5至6世纪、公元6世纪末至14世纪,并认为该城址是交趾郡治赢婁县的治所。目前学界对陇溪城址的布局、年代、性质等问题尚未形成统一的看法。