基于极端日流量的延河径流变化特征研究

2018-09-10张小苗穆兴民赵广举高鹏孙文义顾朝军

张小苗 穆兴民 赵广举 高鹏 孙文义 顾朝军

摘要:日流量能更细致地刻画和表征河流径流量的变化,其变化特征对流域生态治理以及水资源的开发利用都具有重要的指导作用。按照频率分布定义了极端日流量及其计算方法,并以延河甘谷驿水文站1953-2010年实测逐日流量为基础数据,选取日流量大于或等于第95百分位的日流量的发生天数及其平均流量作为极大日流量指标,小于或等于第5百分位的日流量的发生天数及其平均流量作为极小日流量指标,采用Mann-Kendall趋势检验法、累计距平法和小波分析法,分析了近60a来延河极端日流量的趋势性、阶段性和周期性变化特征。结果表明:延河极大和极小日流量发生天数及其平均流量均呈显著减小趋势;在季节变化中,极大日流量主要发生在汛期,占全年的93.03%,且代际间变化稳定,而极小日流量的发生集中在12月一次年2月和5-7月,其中5-7月占全年的45.2%,且12月一次年2月的代际间波动较5-7月的大;极大日流量发生天数的突变年份为1971年、1996年,其平均流量的突变年份为1971年、1986年、1996年.且较极大日流量发生天数的变化大,而极小日流量发生天数及其平均流量开始减小的突变年份较极大日流量突变年份稍有延迟,且极小日流量发生天数较其平均流量不稳定,极小日流量发生天数的突变年份为1976年、1991年,其平均流量的突变年份为1976年;极大和极小日流量发生天数及其平均流量均存在5、15、30a的周期,且以30a为第一主周期,各指标近年来均呈减小趋势。

关键词:Mann-Kendall趋势检验法:累计距平法;小波分析法;极端日流量;变化特征;径流;延河

中图分类号:P333

文献标志码:A

doi:10.3969/j.issn.1000-1379.2018.08.003

日流量是河流短时段内最易被人们感知到变化的水文特征量。延河流域是黄河中游水沙的主要来源区和水土流失重点治理流域之一,研究其日径流量的分配和变化趋势,对流域水土保持和水资源科学开发具有重要意义。Z.W.Kundzewicz等、Cecilia Svensson等运用统计分析方法检测了全球洪峰流量和枯水流量的变化趋势:刘剑宇等探讨了鄱阳湖流域洪水过程的变化特征和规律,系统分析了流域洪水量级、频率及发生时间的变化特征:何艳虎等、叶长青等分析了东江流域极值流量的变化趋势、突变以及模型选择等问题。黄河流域水土保持生态建设显著改变了流域下垫面的产汇流条件,黄河及其支流的径流量和输沙量发生了使人们始料未及的突兀性减少。尽管已有很多黄河及其支流径流与输沙特征的研究成果,但主要以年、月径流或典型暴雨洪水研究为主,缺少对日径流及输沙变化的研究,对延河流域的研究亦是如此。巴桑赤烈等对延河流域降水、径流和泥沙等水文要素的年内分配及年际变化进行了时变过程分析,结果表明区域水土流失治理措施对降水量变化的影响相对小些,而对径流尤其是对河流泥沙的影响很明显:赵跃中等采用多种方法研究了延河年径流及泥沙的变化,结果表明1971年和1996年为延河径流深、输沙模数发生突变的年份,且1996年以来延河流域以植被恢复为主导的水土保持措施减流减沙贡献率稳定增大:李传哲等以月径流泥沙数据为基础,分析了延河流域径流和泥沙的演变趋势及突变点,并基于流量历时曲线分析了延河流域突变点前后径流和泥沙的变化特征,表明水土保持措施可削减汛期流量,增补枯季流量。尽管日流量最易为人们所感知,但因其变化的随机性更大、时间尺度水文特征量更加复杂,故与年、月及次过程径流量的研究相比,日流量的研究深度相对不足。为了对日流量分析研究起到抛砖引玉的作用,揭示河流日流量的变化特征,本文以延河为例,构建日流量变化指标,探讨和分析延河日径流的变化规律,以期为流域的治理开发提供参考。

1 流域概况

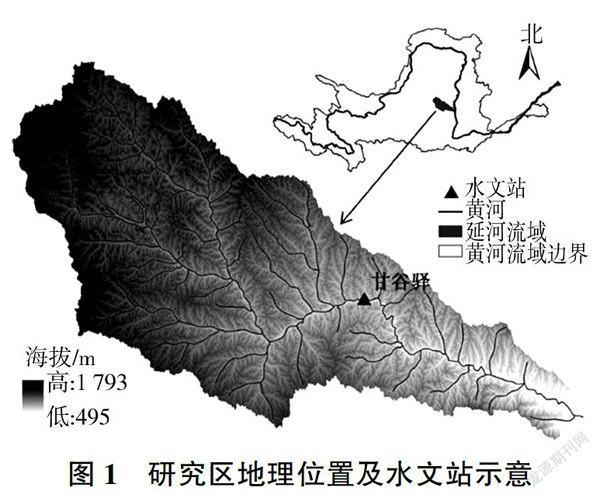

延河位于黃河中游地区,是黄河右岸的一级支流,发源于陕西省靖边县周山,从西北向东南流经志丹、安塞、延安三市(县),于延长县南河沟乡凉水岸附近汇人黄河(见图1),全长284.3km,流域面积7725km2,河道平均纵比降为0.329%。延河流域属于温带大陆性半干旱气候区,多年平均气温为9.3℃,多年平均降水量为514mm,多集中在6-8月,其降水量占全年的68.6%,期间径流量和输沙量对全年的贡献均超过了90%。

延河流域是黄土高原水土流失严重区和治理的重点流域之一,绝大部分属于黄土丘陵沟壑区第二副区,地形破碎,沟壑密度为2.1~4.6km/km2,土壤类型以抗蚀性较差的黄绵土为主,植被类型主要为森林灌丛草原。延河最下游的控制水文站为甘谷驿水文站,建于1952年1月,控制区集水面积为5891km2。

2 资料与方法

2.1 资料及其处理

原始逐日流量资料来源于水文统计年鉴。按照频率分析法,定义极端日流量阈值并确定其指标,具体步骤:①将摘录的甘谷驿水文站1953-2010年实测57a(水文年)逐日流量数据按升序排序;②计算每个日流量的累计频率(由于小流量分布较密集,因此为精确分析小流量变化情况,不考虑对日流量分组统计其累计频率):③选取极端日流量阈值,根据气候变化检测专家组(ETCCDI)定义极端气候指标的方法——基于百分比阈值的相对指标,本文定义了极端日流量指标,即累计频率为第95百分位对应的日流量(本研究为17.8m3/S)作为极大日流量阈值,累计频率为第5百分位对应的日流量(本研究为0.61m3/S)作为极小日流量阈值:④极端日流量指标,极大日流量指标为日流量大于等于极大日流量阈值的发生天数及其对应的平均日流量,分别用RD95和R95表示,极小日流量指标为日流量小于等于极小日流量阈值的发生天数及其对应的平均日流量,分别用RD5和R5表示。

2.2 研究方法

采用Mann-Kendall趋势检验法(简称M-K检验法)、累计距平法和小波分析法分析延河极端日流量发生天数及其平均日流量等的变化特征。

(1)M-K检验法。M-K检验法是广泛应用于水文、气象等时间序列的趋势分析方法。该方法的突出特点是不需要样本遵从一定的分布规律,也不受少数异常值的干扰,能很好地揭示时间序列的变化趋势。此方法用来检验时序数据趋势变化程度的两个重要参数:①趋势变化的显著性水平(检验统计量Z);②趋势变化的斜率β。显著性水平表示趋势变化的显著程度,显著性水平为0.05时检验统计量临界值为±1.96,显著性水平为0.01时检验统计量临界值为±2.58;斜率表示趋势变化的方向和程度,β为正表示正趋势、为负表示负趋势。其参数的计算与判读详见文献。

(2)累计距平法。累计距平法是由曲线斜率的变化直观判断离散数据点变化趋势的一种非线性统计方法,可用于识别水文序列的突变年份。根据被分析要素累计距平曲线的变化,累计距平值持续增大的时段表明该时段某要素的距平值持续为正(实测值高于平均值),而累计距平值持续减小表明时段内被分析要素的距平值持续为负(实测值低于平均值)。据此,判断被分析要素随时间变化的拐点。

(3)小波分析法。小波分析法是一种信号时间一尺度(频率)分析方法,其通过对信号进行时空多尺度分析,可以聚焦到所研究对象的任意微小细节,特别适合将隐含在时间序列中各种随时间变化的周期清楚地显现出来,同时对其未来的演变趋势也可以进行定性估计。小波函数选取的一个标准就是参照研究目标的周期长短及其在时域中的分布,选择与待分析序列形态相似的小波函数,波形相似使得变化后的信号能量较集中,可有效减少计算量。

小波变化分为连续小波变换(Continuous WaveletTransform,CWT)和离散小波变换(Discrete WaveletTransform,DWT)。离散小波变换DWT反映数据的紧凑性,常用于降噪与数据压缩。连续小波变换CWT适用于多时间尺度信号特征的提取。本文采用“MATLAB小波分析工具包”中的一維复连续小波(cmor)进行分析,复值小波具有虚部,不仅可以得到平滑连续的小波振幅,还可以表达时间序列的振幅和相位变化,从而刻画时间序列的极值和周期的变化。首先,利用信号延伸功能消除边界效应(本文将极端径流资料长度分别向前和向后延伸10位),然后对延伸后的数据进行连续复小波变换并计算小波系数:然后,通过输人函数计算小波系数的实部、模、模的平方及方差,小波方差为小波系数平方值在其平移因子(本文研究的是年际变化,取值为1)上的积分,可以反映信号波动的能量随尺度α的分布,用来确定信号中不同尺度扰动的相对强度和存在的主要时间尺度:最后,用Origin软件绘制小波方差图和小波系数实部等值线图。

3 结果与分析

3.1 极端日流量的年内变化特征

延河甘谷驿水文站极端日流量在一个水文年内的发生天数及其平均流量见图2。由图2(a)可知:极大日流量发生天数(RD95)及其平均日流量(R95)在年内的变化均呈单峰型,RD95最大值在8月,R95的最大值在7月:汛期(6-9月)RD95占到93.03%,其中7-8月的RD95占全年的69.4%。

由图2(b)可知:极小日流量发生天数(RD5)及其平均日流量(R5)在水文年内的变化均呈双峰型,RD5和R5的峰值分别在1月、6月:极小日流量发生天数(RD5)主要集中在12月一次年2月和5-7月,分别占全年的47.5%、45.2%。

极大日流量发生天数及其平均流量较极小日流量指标年代间波动小(见图3)。由图3(a)、图3(b)可知:汛期RD95在年代间波动较小,发生天数为1.6~6.3d,最大发生天数出现在7月和8月,均为17d(1964年、1992年),而其最大日均流量为221.722m3/s(7月),发生在1997年,较最大发生天数的年份延迟,最大发生天数和最大日均流量发生年份不一致,说明延河流域未出现洪水多发年份。

由图3(c)、图3(d)可知:RD5和R5在年代间呈波动性减小趋势:21世纪初1月的RD5与20世纪50年代的相差近20d,最大发生天数出现在1961年和1994年,均为31d:在5-7月,RD5在年代间分布均匀,发生天数为0.6~4.2d,这进一步说明延河极小日流量发生情况的改善只发生在冬季,夏季极小日流量的发生仍很频繁。

3.2 极端日流量年际变化特征及趋势

由图4可知:近60a来,延河极端日流量发生天数及其平均日流量均呈减小趋势:极端日流量发生天数的递减趋势较平均流量的更显著,其中RD5和R5从20世纪80年代起连续出现0值,即这些年份日流量都大于极小日流量,河流基流充沛稳定。

经计算,RD95、R95、RD5和R5的M-K统计量分别为-2.95、-2.66、-3.42、-4.43,均达到0.01的显著性水平,并且斜率β均为负值。M-K检验及线性回归分析说明:随着时间的推移,RD95、R95、RD5和R5均呈减小趋势,且极小日流量的减小趋势较极大日流量的更明显。

极大、极小日流量各指标年代间整体呈减少趋势,特别是2000年后,极端日流量的发生天数及其平均流量均急剧减小,不到20世纪50年代的50%(见表1)。RD95最大发生天数为47d(1964年),RD5最大发生天数为82d(1992年),而其最小值为Od(20世纪60、80、90年代和21世纪初均有发生),说明极小日流量发生天数及其平均流量的年际间波动较极大日流量的大,同时0值发生年份的增多也进一步证实了20世纪90年代后期以来极小日流量的发生天数急剧减小。

3.3 极端日流量变化阶段及突变年份

由图5可知:极大、极小日流量发生天数及其平均流量的累计距平存在明显的阶段性,RD95的突变年份为1971年和1996年:R95的突变年份为1971年、1986年和1996年,1953-1971年和1986-1996年为增加阶段,1972-1985年和1997-2010年为递减阶段:RD5的突变点为1976年和1991年,1953-1976年呈增大趋势,到1991年急剧减小,1991-2012年有所增大,但总体仍呈减小趋势:R5的突变点为1976年,分为1953-1976年的增大阶段及1976年之后的减小阶段,没有明显的平稳阶段。综上所述,R95的变化趋势较RD95的更不明显,而RD5的变化趋势较R5的复杂,说明1971年后极大日流量开始减小,1996年后明显减小:极小日流量发生天数在1976年后急剧减小,即常流量发生天数增大,枯水情况得以改善,河流基流充沛。进一步统计突变年份前后的阶段特征可以得出:与1953-1971年相比,RD95和R95在1972-1996年减小幅度较小,而在1996-2010年减小了50%以上:RD5和R5则在突变年后减小了60%以上。

对比延河流域治理资料与流量变化情况可知:从20世纪70年代开始,在延河流域采取的一系列水土保持措施有效增大了河流的基流量,使枯水现象减少,并且极大日流量的发生趋于稳定:1999年后,受退耕还林还草政策的指导,流域内部分梯田退耕、草地退荒,造林面积大幅增大,截至2006年,造林面积为2025.38km2,占同期水土保持措施面积的75%。退耕还林(草)为主导的大规模生态修复工程,显著减少了极大日流量的发生次数。

3.4 极端日流量变化周期

利用Morlet复小波作为基小波,对延河极端日流量发生天数及其平均流量序列进行连续小波变换,分别提取序列的小波方差和小波系数,分析极端日流量发生天数及其平均流量的周期尺度和丰枯变化。小波方差出现峰值的时间尺度即为序列变化的周期,小波方差的极值越大,周期特征越明显。小波系数值的正负可以看出该极端日流量的发生天数及其平均流量的大小,小波系数值为正,表明极端日流量发生事件处于多发期,用实线表示:小波系数值为负,表明极端日流量发生事件处于少发期,用虚线表示。

极端日流量年际变化表现为不同时长的周期性。由图6可知:极大和极小日流量发生天数及其平均流量的小波方差均在5、15、30a这3个时间尺度上出现峰值,且第一主周期为30a;RD95的第二周期为Sa,而R95、RD5和R5的第二周期均为15a。对比可知,RD95主要波动周期为Sa和30a,而R95、RD5和R5的主要波動周期为30a,说明RD95在短时间尺度上较R95、RD5和R5波动剧烈。

进一步结合极端日流量各指标主周期的小波实部等值线(图略)可知,RD95、R95、RD5和R5在Sa左右尺度上周期振荡比较剧烈,其中RD95波动最明显,表现为没有明显规律。随着时间尺度的增大,在15a左右尺度上周期振荡趋于平稳,且规律比较清晰,RD95和R95交替出现9个丰枯循环,具体表现为1953-1960年、1967-1973年、1977-1983年、1988-1994年、2002-2010年为极大日流量多发期,1961-1966年、1974-1976年、1984-1987年、1995-2001年为极大日流量少发期:RD5和R5交替出现10个枯丰循环,具体表现为1953-1958年、1965-1970年、1975-1980年、1985-1992年、1995-2000年为极小日流量多发期,1959-1964年、1971-1974年、1981-1984年、1993-1994年、2001-2010年为极小日流量少发期。30a左右尺度上,周期规律越来越明显,RD95和R95交替出现5个枯丰循环,RD5和R5交替出现6个丰枯循环,且在2010年后减小的等值线没有闭合,说明RD95、R95、RD5和R5在2010年以后均将持续减小趋势。

总体来说,极大和极小日流量发生天数及其平均流量的减小趋势在长时间尺度上没有改变。2008年和2010年极大日流量的发生天数分别为3、5d,极小日流量的发生天数均为Od,这再一次证实延河流域近几十年来水土保持T作及生态修复工程的实施有效地改善了流域的水文形势,使得延河径流呈现出大流量减小、基流稳定、常流量日数增大的特征。

4 结语

延河流域极大和极小日流量的发生天数及其平均流量在1953-2010年均呈现出显著的减小趋势。在年内分配上,极大日流量发生天数及其平均流量主要集中在7-8月,年代间波动较小,而极小日流量的发生天数及其平均流量以12月一次年2月和5-7月最大,12月一次年2月年代间呈减小趋势,而5-7月年代间波动小。5-7月作为极小日流量仅次于12月一次年2月的发生期,20世纪90年代枯水发生天数最大达到35d,说明夏季(6-8月)日流量的丰枯变化较大,考虑到夏季为各种鱼类、野生动物和有关环境资源的生命活动最主要的时期,而日流量变幅较大的夏季非常不利于它们的生命活动,尤其当出现极小日流量时,因此必须有效地调控夏季水资源,有效合理地利用洪水流量,更好地维护生态环境:另一方面,夏季农业用水的增多以及人们不合理的集雨储水灌溉也会导致夏季极小日流量事件的增多,因此在对丰水期水量进行规划使用时应当保证其生态需水要求。

延河极大日流量发生天数及其平均流量在年际间具有阶段性和周期性变化特征。极大日流量发生天数的趋势变化较平均流量的更为稳定,而极小日流量发生天数的趋势变化较对应的平均流量复杂。极大日流量发生天数呈增大一平稳一减小变化,突变年份分别为1971年和1996年,其平均流量出现1971年、1986和1996年3个突变年份,呈增大一减小一增大一减少变化:极小日流量发生天数的突变点为1976年和1991年,呈增大一减小一稍微增大变化,其平均流量分2个阶段,呈增大一减小变化。延河流域极大日流量和极小日流量指标从20世纪70年代开始减小主要归因于延河流域自20世纪70年代后实施的一系列水土保持措施,特别是1999年后大规模的植被恢复建设,使得流域蓄水能力增强,导致河流极大日流量发生天数及其平均流量均减小,而基流稳定。延河极大和极小日流量发生天数及其平均流量均存在5、15、30a的波动周期,其中以30a为第一主周期,呈明显的增减变化,2010年后减小趋势仍将继续。