“游戏障碍”将被列为精神疾病了?

2018-09-04闻之

闻之

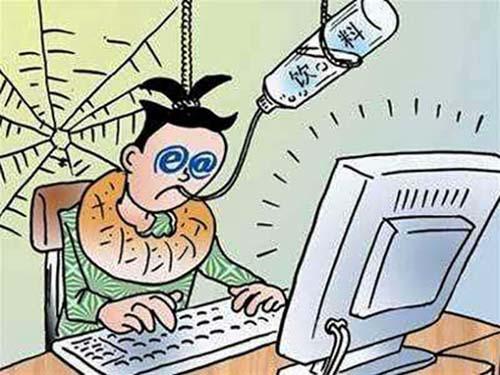

近日,世界卫生组织发布最新版《国际疾病分类》,把“游戏障碍”即通常所说的游戏成瘾列为疾病。世界卫生组织新版《国际疾病分类》“游戏障碍”等章节的起草人表示,“游戏障碍”被列入《国际疾病分类》是基于世界卫生组织专家组多年讨论后形成的共识,并有大量证据支持后才作出的决定。

今后,医学家可以有效统计“游戏障碍”在各地的发病率等数据,还可以规范“鱼龙混杂”的游戏成瘾诊疗市场。游戏成瘾被WHO正式列入精神疾病”的新闻吸引了一波热议,随着各媒体的跟进报道,让“游戏成瘾”这一现实问题的讨论成为热点。

玩游戏者怎样才算“游戏障碍”?

据世界卫生组织的定义,“游戏障碍”是一种具有可识别明显临床症状的综合征,这些症状与反复玩游戏而导致的痛苦或干扰个人功能有关。训练有素的卫生专业人员诊断“游戏障碍”为一种行为障碍时,游戏行为模式必须足够严重,导致在个人、家庭、社交、教育、职场或其他重要领域造成重大的损害,症状通常明显持续至少12个月。北京安定医院成瘾医学团队副主任医师盛利霞介绍说:“判断一个人是否真的患上了‘游戏障碍,首先可以看他是否对自己玩游戏的控制能力有所下降。比如,有些患者明知道自己的很多问题是因为玩游戏引起的,但他仍然不能控制自己继续玩游戏。接下来医生还会考察患者是否因为游戏影响了正常的生活,比如,为了玩游戏,有工作要做却不去做,该写的作业不肯写,甚至伤害了自己的身体健康,这都属于‘游戏障碍的症状。”

此外,有的人可能会遇到这种情况:阻止患者玩游戏或者把他的电脑关上后,患者会出现情绪非常激动,大叫甚至对他人实施暴力的现象。最后要注意的是,仅仅一天熬夜玩游戏或者放假后一周疯玩游戏并非就算是“游戏障碍”,确诊“游戏障碍”需要患者的症状长期持续至少12个月。有许多网友认为,玩游戏是不是精神病不敢说,但是玩游戏不懂得节制的话,学生会妨碍学习,青年會妨碍工作是不争的事实;很多人的自控能力不够强,玩游戏很容易上瘾!任何成瘾的东西都对精神有创伤,令人不知疲倦,但实际上兴趣爱好并不是都这样。

症状背后隐藏着深层次心理问题

近年来社会上所说的“网瘾”,实际上就是新时代人染上的一种“鸦片”。一些青少年有网瘾后除了网游什么都不想做,生物钟紊乱,精神失常,而且也害苦了家人。事实上,对青少年群体中的网瘾现象,说是一种精神疾病,不如说是一种社会的通病:精神空虚、无所事事、各行其事,不学无术。在多个相关“病例”中,“游戏成瘾”的症状背后隐藏着的深层次心理问题比游戏本身以及问题的定性更值得引起家庭和社会的关注。有心理专家认为,世界卫生组织对精神疾病的诊断的标准是与时俱进的,总体来说越来越丰富,种类更多了,增加精神疾病的内容一直是人类适应社会的真实情况。人们的社会性适应力差、无法接受社会化等都有可能被诊断为精神类疾病。沉迷网游会导致青少年社会性适应力差,社交恐惧等。

每年寒暑假期间,因沉溺于网络游戏耽误学习而到医院青少年心理门诊咨询就诊的学生和家长络绎不绝。14岁的小影是一名初三女生,从家长的介绍谈话中,医生了解到,小影有典型的完美人格,办事认真仔细,从心底特别抗拒失败,加上人际交往圈狭窄,使她潜意识中将手机游戏视为与外界隔离的“保护伞”,表现出对手机游戏的一种“成瘾”心理。游戏成瘾也严重影响了她的正常生活和学习,近两年,小影表现出离不开手机的症状,哪怕是洗澡的时候,只要听到或者以为自己听到了游戏中的提醒声,她就要马上关掉水龙头,湿漉漉地跑出来看手机,有时候洗一次澡跑出来三四次,后来她干脆把手机用防水袋装起来带进了浴室里,一边洗澡一边刷游戏。

不久前,一名13岁的少年小利就因沉迷网游和频繁打架斗殴,被母亲带进了医院的心理诊室。小利妈妈说,自己和小利爸爸长期感情不和,从小利很小的时候起,夫妻俩就经常吵架甚至砸东西。小利爸爸平时就总爱坐在电脑前玩游戏,小利长大后也学着爸爸的样子玩,后来,手机游戏流行起来,小利缠着妈妈给他买了个智能手机。妈妈本意是买个手机方便母子联系,想不到小利下载了好几个打打杀杀的游戏,有些游戏画面血腥,大人看了都受不了。但一提到让小利卸载游戏,或者没收手机,小利就会大发雷霆,摔门、砸东西。在学校小利也变得越来越不合群,一言不合就跟同学打架,经常脸上、身上带着伤回家。在老师的多次建议下,妈妈不得不带小利到医院诊疗。

除了青少年之外,成年人其实同样是网络成瘾、游戏成瘾问题中不可忽略的一个群体。刚毕业的大学生小李,在某公司做市场推介工作。他一般从早上出门上地铁就开始打开手机游戏。下班回家更是经常彻夜不睡地刷游戏。终于有一次,小李在工作中出现重大失误,领导大怒之后,小李决定卸载所有手机游戏。可是卸载后,他突然感到不适应,整天坐立不安,总觉得手机里有游戏的声音,整个人变得神经兮兮的。心理学专家认为,小李的表现是典型的“手机游戏依赖症”。

游戏让人深陷其中有多种原因

从游戏本身的设计来看,山东省精神卫生中心有关专家指出,游戏中正面反馈的周期较短,而现实中正面反馈的周期时间较长。人之所以会重复一个行为,是因为在这一行为之下,内心会有一种获得感,也就是“阳性强化”。在游戏中,每隔一段时间就会给一个奖励,游戏者很容易在这种一个接一个的奖励体验下沉浸其中。以前段时间最为流行的一款手机游戏为例,游戏者每击杀对方控制的角色一次,都会获得大量金钱和经验值,这些金钱和经验值可以用来购买装备提升等级,从而让自己控制的角色更为强大,通过不断击杀对方角色,自己的角色也就像滚雪球一样越来越强大,当双方差距越来越大的时候,就可以轻易地摧毁敌方基地,从而取得胜利。

在这个过程中,击杀敌方角色获得经验、金钱,可以视为第一次正面反馈;通过购买装备提升等级,可以视为第二次正面反馈;装备和等级的提升,又可以为下一次击杀对方角色奠定基础,这样很容易形成正面反馈的循环,最终在摧毁敌方主基地的时候,正面反馈臻至最大化,带来最大程度的心理满足。即使是一局游戏结束之后,反馈机制仍然存在,赢了,会提升段位,进一步巩固游戏者的心理满足感;输了,会跌落段位,通过游戏者不服输的心态让其再开始一局游戏,以弥补自己对正面反馈的需求。

24岁的小曦已经有12年的游戏史,她在学生时代曾经一度沉迷于网游。直到现在,她工作以外的大部分时间还是投入在游戏上。她说:“在游戏里,我跟人交流不需要有任何顾虑,可现实中不行,再熟悉的朋友,说话的时候还是要有分寸。”她认为,游戏中的社交给她一种彻底的放松感,不必为人情是非所困扰。“现在我们社交娱乐,出去吃个饭,唱个歌,两个小时起码也得100多块钱,而我在家玩游戏,一小时才2块钱。玩游戏可以说是最便宜的娱乐方式了。你能想出比玩游戏更廉价,解压程度更彻底的活动吗?”她说。

在虚拟世界更容易实现身份认同也是游戏容易成瘾的一个原因。心理专家介绍说;“每个人都有追求自我身份认同,追求自身价值实现的需要,人总是要有一些获得感的,当这个获得感无法在现实中获得时,他就走进了虚拟的网络,走进了游戏。”很多青少年由于学业压力大,自身成绩不佳等原因,难以在现实社会中得到认同,所以就躲进游戏中不愿意出来。随着智能手机的普及,电子游戏本身越来越成为一种社交的媒介。一个从事手游代练的初中生说,他之所以花费大量时间在游戏上,并不是说那些游戏有多好玩,只是因为在学校男生圈子里都在聊游戏,大家都在玩,他不玩,就和别人没有共同语言,就没有朋友。“其实想想现在我们能玩的东西本来也没多少,除了游戏也没啥好玩的。流行的游戏变来变去,不管哪个游戏火了,玩游戏的都是同一批人。”

心理专家认為,这实际上反映了青春期的孩子一种迷茫的心理。“这种迷茫的心理也是导致青春期孩子网瘾多发的原因之一,往往班上有一个人玩游戏,慢慢地就像传染病一样,越来越多。迷茫时,如果没有一个正确的东西抓住他,就会被网络游戏这样的‘糖衣炮弹抓住。”相比逃课、休学和精神状态、人际关系的异常,更严重的是,沉迷游戏还会成为一些违法犯罪行为的诱因。有一个农村孩子,天天打游戏,为了筹钱玩游戏,他把家里能卖的电器全都卖了,甚至有一天,家长清早起床一看,自家的大铁门不见了。报警后才知道,原来大铁门也被孩子卖了,钱都用来上网玩游戏了。可见沉迷于游戏的虚拟世界,很容易让人变成“虚拟的人”,导致现实感缺失,自控力越来越差。

谨防列为精神疾病后的过度治疗

有关专家介绍说,游戏成瘾是否被认为精神疾病,在学术界是有争论的。一部分人认为,网络游戏确实可以对大脑有智力开发、激发潜能等功能,游戏也能对人产生一定的心理安慰作用。另一部分人认为,过度游戏,依赖电子产品,会导致人们的社会功能丧失,社会退缩,脱离正常的职业生活轨迹。游戏的设计和生产者为了抓住人们的注意力,将游戏变得对大脑的刺激频率越来越高,导致类似于毒品一样的伤害。所以有关专家认为,世界卫生组织将游戏成瘾列入精神疾病是正确的,这是在向全世界发出一种及时警告。

网络游戏伤害最大的是青少年儿童,因此家长们一直在声讨一些游戏公司生产的游戏产品,所以说,游戏成瘾列入精神疾病可以从法律上规范游戏公司对游戏产品的管理和限制。对于上班族中游戏成瘾者,他们试图通过网络游戏的方式释放压力,反而让大脑更紧张了。从这个意义上来讲,世界卫生组织将网络成瘾认定为精神疾病是有积极意义的。为此有关专家认为,此次世界卫生组织将游戏成瘾列为“病症”,其目的也主要是为了观察研究而非“定罪”。需要指出的是,世界卫生组织并非现在才将游戏成瘾纳入精神疾病范畴,而是已持续几十年。之所以等到现在,只是因为游戏如今成了一项全球普及的娱乐活动。

不过,即便明知世界卫生组织不是在“定罪”,国外媒体对该决定也非议颇多。比如该消息公布后,美国娱乐软件协会立刻发表声明,引述多位权威精神病学者的研究反驳其观点,该协会在声明中写道:“我们必须指出的是,这份草案并非最终版本,目前仍在讨论和评估。世界各地的专家都呼吁世界卫生组织对待‘游戏成瘾时应该保持谨慎,因为这有可能导致对真正的心理健康问题的误诊。”该声明还指出,截至2017年年底全球玩家数量已经达到22亿,也就是说,如果游戏成瘾也算作精神疾病,精神疾病可能将超过感冒,成为患者最多的一项疾病。

针对上述问题,有关专家认为,其实当所有人都把游戏成瘾看做是精神疾病时,游戏玩家也许只不过是率先取得了这个“患者”资格而已,因为,“游戏成瘾”即便真的是一种病,也没想象中那么可怕。而对现实来说,比“游戏成瘾”这种“病”更值得警惕的,其实是不少人“有病就得治”的传统思维模式,从而病急乱投医。由于对现代医学理念的不了解,许多人在精神疾病方面有着十分特别的“洁癖”。因此,只要有人敢定义“你有病”,立刻就会有人敢喊“我有药”。这两年本已消停许多的网瘾戒疗中心当初之所以甚嚣尘上,正是因为“游戏成瘾是病”的理念曾经盛极一时。

对于网络游戏成瘾被列为精神病一说,学界知道这是为了进行重点关注并加以研究,可公众理解吗?这会不会出现又一轮盲目治疗狂潮?在过度关注的背后要谨防过度治疗。