微生态制剂对肝性脑病患者肠道菌群、肠源性血氨水平及肝功能的影响

2018-09-02董岚

董 岚

(峨眉山市中医医院急诊科,四川 峨眉山 614200)

临床研究证实,由肝病所致的肠道菌群异常及肠源性血氨水平升高在肝性脑病的发病中具有重要的作用。因此,临床上在对肝性脑病患者进行治疗时,除了进行常规的基础治疗以外,还应采取有效的手段改善其肠道菌群的数量和肠源性血氨的水平,以提高其治疗的效果,改善其肝功能[1]。相关的研究结果显示,用微生态制剂辅助治疗肝性脑病可显著改善患者肠道菌群的数量和肠源性血氨的水平,进而改善其肝功能。为了进一步明确该疗法的有效性,本文对2015年1月至2018年1月期间峨眉山市中医医院收治的44例肝性脑病患者的临床资料进行了回顾性研究。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取2015年1月至2018年1月期间峨眉山市中医医院收治的44例肝性脑病患者为研究对象。这44例患者的入选标准为:1)其病情符合《肝性脑病诊断治疗专家共识》中对肝性脑病的诊断标准。2)不存在心、肾、肺等脏器衰竭的情况。3)自愿参与本次研究,并由本人或直系亲属签署了知情同意书。将这44例患者根据治疗方法的不同分为对照组(22例)和观察组(22例)。对照组患者中有男性13例、女性9例;其年龄在41~71岁之间,平均年龄为(53.56±3.84)岁。观察组患者中有男性14例、女性8例;其年龄在40~72岁之间,平均年龄为(54.28±3.42)岁。两组患者的一般资料相比,P>0.05,可进行对比分析。

1.2 方法

在两组患者入院后,均使用甘利欣(生产企业:正大天晴药业,批准文号:国药准字H10940190)、还原型谷胱甘肽(生产企业:上海复旦复华,批准文号:国药准字H20031265)及乙酰谷酰胺(生产企业:地奥集团成都药业,批准文号:国药准字H51023598)对其进行保肝降酶及降血氨的治疗。其中,甘利欣及还原型谷胱甘肽的用法为:将150 mg的甘利欣与1.2 g的还原型谷胱甘肽溶于250 ml浓度为10%的葡萄糖注射液中,用该药液为患者进行静脉滴注,每日用药1次。乙酰谷酰胺的用法为:将0.6 g的该药溶于250 ml浓度为10%的葡萄糖注射液中,用该药液为患者进行静脉滴注,每日用药1次。在此基础上,用微生态制剂复方嗜酸乳杆菌片(生产企业:通化金马药业,批准文号:国药准字H10940114)对观察组患者进行治疗。复方嗜酸乳杆菌片的用法为:口服,每次服1 g,每日服3次。两组患者均连续治疗2周。

1.3 观察指标

治疗2周后,观察接受治疗前后两组患者肠道菌群的数量、肠源性血氨的水平及肝功能相关指标的变化情况。采集两组患者的粪便样本和外周静脉血标本,检测其肠道菌群(包括乳酸杆菌属、肠球菌属及酵母样真菌)的数量、血氨的水平及肝功能相关的指标(包括总胆红素及丙氨酸氨基转移酶的水平)。

1.4 统计学分析

采用SPSS20.0统计软件对本次研究中的数据进行分析,计量资料用均数±标准差()表示,采用t检验,计数资料用百分比(%)表示,采用χ²检验。P<0.05为差异具有统计学意义。

2 结果

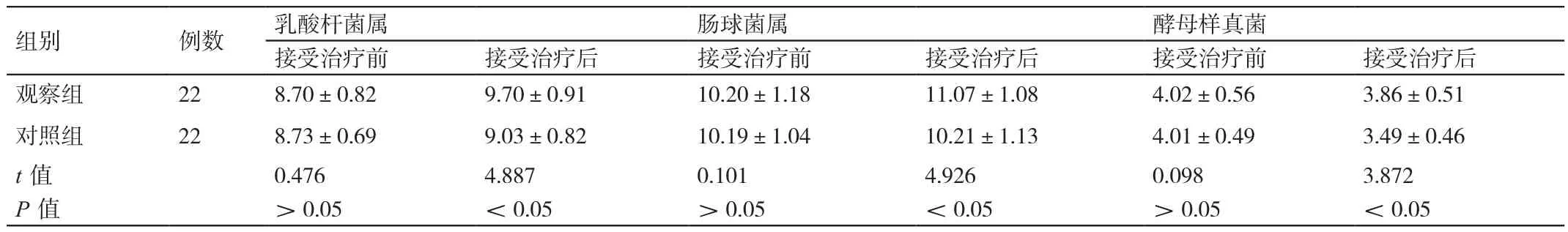

2.1 接受治疗前后两组患者肠道内菌群数量的对比

接受治疗前两组患者肠道内乳酸杆菌属、肠球菌属及酵母样真菌的数量相比,P>0.05。接受治疗后两组患者肠道内乳酸杆菌属、肠球菌属及酵母样真菌的数量均大于接受治疗前,而且观察组患者肠道内乳酸杆菌属、肠球菌属及酵母样真菌的数量均大于对照组患者,P<0.05。详见表1。

表1 接受治疗前后两组患者肠道内菌群数量的对比(l g CFU/g,)

表1 接受治疗前后两组患者肠道内菌群数量的对比(l g CFU/g,)

组别 例数 乳酸杆菌属 肠球菌属 酵母样真菌接受治疗前 接受治疗后 接受治疗前 接受治疗后 接受治疗前 接受治疗后观察组 22 8.70±0.82 9.70±0.91 10.20±1.18 11.07±1.08 4.02±0.56 3.86±0.51对照组 22 8.73±0.69 9.03±0.82 10.19±1.04 10.21±1.13 4.01±0.49 3.49±0.46 t值 0.476 4.887 0.101 4.926 0.098 3.872 P值 >0.05 <0.05 >0.05 <0.05 >0.05 <0.05

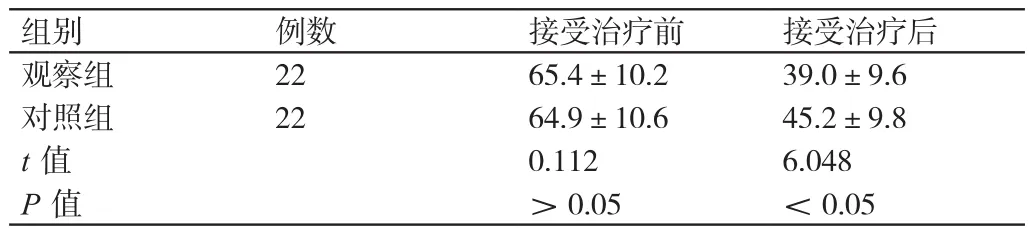

2.2 接受治疗前后两组患者肠源性血氨水平的对比

接受治疗前两组患者肠源性血氨的水平相比,P>0.05。接受治疗后两组患者肠源性血氨的水平均低于接受治疗前,而且观察组患者肠源性血氨的水平低于对照组患者,P<0.05。详见表2。

表2 接受治疗前后两组患者肠源性血氨水平的对比(mmol/L,)

表2 接受治疗前后两组患者肠源性血氨水平的对比(mmol/L,)

组别 例数 接受治疗前 接受治疗后观察组 22 65.4±10.2 39.0±9.6对照组 22 64.9±10.6 45.2±9.8 t值 0.112 6.048 P值 >0.05 <0.05

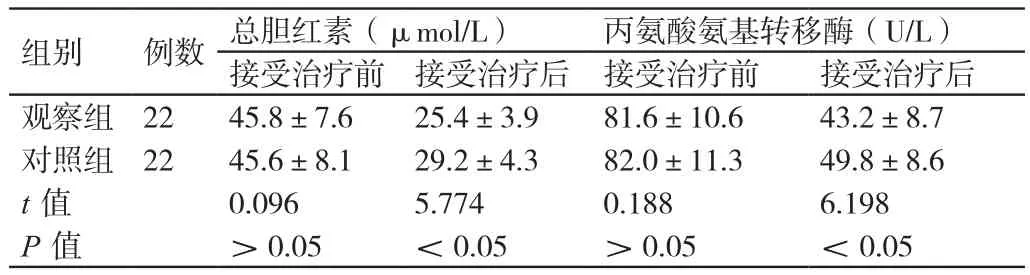

2.3 接受治疗前后两组患者肝功能相关指标的对比

接受治疗前两组患者总胆红素及丙氨酸氨基转移酶的水平相比,P>0.05。接受治疗后两组患者总胆红素及丙氨酸氨基转移酶的水平均低于接受治疗前,而且观察组患者总胆红素及丙氨酸氨基转移酶的水平均低于对照组患者,P<0.05。详见表3。

表3 接受治疗前后两组患者肝功能相关指标的对比()

表3 接受治疗前后两组患者肝功能相关指标的对比()

组别 例数 总胆红素(μmol/L) 丙氨酸氨基转移酶(U/L)接受治疗前 接受治疗后 接受治疗前 接受治疗后观察组 22 45.8±7.6 25.4±3.9 81.6±10.6 43.2±8.7对照组 22 45.6±8.1 29.2±4.3 82.0±11.3 49.8±8.6 t值 0.096 5.774 0.188 6.198 P值 >0.05 <0.05 >0.05 <0.05

3 讨论

临床研究证实,患有严重的肝病可损害患者的肝功能,使其出现代谢功能紊乱、中枢神经失调等症状,进而影响其脑神经,使其患上肝性脑病。与原发性脑病不同,肝性脑病的发病机制可受到多种因素的影响[2]。其中,由肝病所致的肠道菌群异常及肠源性血氨水平升高是导致肝性脑病发生的重要原因。肝性脑病具体的发病机制为:健康人肠道内的微生物处在一个平衡的微生态环境中,其肠道内的菌群无论是数目还是种类都保持动态平衡的状态。肝病患者普遍会出现肠道菌群失调(主要为需氧菌及兼性厌氧菌的水平升高、厌氧菌的水平降低)的情况。这种改变可导致患者出现肝脏功能受损、肠道功能紊乱的现象,并可导致其肠源性血氨的水平升高,甚至使其发生内毒素血症等。肝病患者常见的胃肠黏膜损伤、肠道瘀血及肠道菌群紊乱等症状就与该机制相关。同时,由于肝病患者肠道内需氧菌、兼性厌氧菌水平的升高、厌氧菌水平的降低,其肠源性氨的分泌增多,导致其血氨的水平升高[3]。血氨水平的升高可影响患者脑细胞正常的能量代谢,进而影响其脑功能,使其发生肝性脑病。血氨水平的升高还可加重患者肝病的病情,肝病的恶化又可加重其肠内菌群紊乱的程度,从而进一步升高其血氨的水平,形成恶性循环[4]。因此,为了提高对肝性脑病患者进行治疗的效果,临床上应采取有效的措施改善其肠道菌群的数量及肠源性血氨的水平,以达到治疗肝性脑病和肝病、预防肝病病情加重的目的。

相关的临床研究表明,用微生态制剂对肝性脑病患者进行辅助治疗可改善其肠道菌群的数量,升高其肠源性血氨的水平。微生态制剂又叫活菌制剂,是以微生态学为制药原理制作而成的。这类药物可为人体提供有利于益生菌生长的物质或直接为人体提供益生菌[5]。复方嗜酸乳杆菌片是临床上常用的微生态制剂。用该药辅助治疗肝性脑病具有以下的优势:1)该药可增加患者肠道内厌氧菌的数量,减少需氧菌的数量,从而改善其肠道系统的微生态环境,增强其肠道的屏障功能,减少其肠道内内毒素的数量,抑制有害菌的生长,进而阻止有害菌合成血氨,促进血氨的排出。2)该药可促使肠道的微生态环境酸化,将作为血液毒素的血氨NH3酸化为无毒的NH4,从而降低肠源性血氨的水平。3)该药可为患者提供人体必需的维生素及营养物质,从而增强其机体的免疫功能,改善其肝脏的功能,促进其胃肠功能的恢复[6]。

综上所述,用微生态制剂辅助治疗肝性脑病可有效调节患者肠道内的菌群,降低其肠源性血氨的水平,从而减轻其大脑受损的程度,改善其肝功能。