识 读

2018-09-01

作为文字书写的方法及其书迹,书法最初的、最直接的目的,无非是为了记事和交流;为记事和交流而书写文字,就必须能为人所识读。换言之,为人识读乃是文字书写最初、最直接的目标。所以,至少在实用书法阶段,“可识读”是对书法的基本要求或首要标准;而书法呈现在观者眼里的形象,也必然首先是“识读形象”,而非“艺术形象”。这样的要求和观看习惯,深深地影响着世世代代的中国人,即使是在美术书法形态已经出现了的今天,人们面对一件书法作品,仍然会自觉不自觉地辨认其文字、默诵其文字内容。甚至现今的一些书法理论,也还是习惯性地将书法作品所书写的文字内容直接称为“书法内容”,而以书法艺术形式相对待,并且不会去反思这样的说法有何不妥。

实际上,从书法艺术原理的立场看,“书法形式”乃是由所书文字、笔墨运用与幅式呈现所构成的图式,或称书法“视觉形象”;而“书法内容”则是由书法形式所欲传达(或所能传达)的书家对自然万物之象、之理的体认和感悟,书家对自身仪表、风度、情性、学养、趣尚的表现,以及书家对古代书迹、先贤法书的接受和态度,或称书法“体验意象”。如此来看,“书法形式”相当于古人所说的可视的“书法形质”,“书法内容”则相当于古人所说的可感的“书法神采”。如果我们简单地以书写的文字内容为“书法内容”,那么,书法便与书籍报纸没有什么区别了,又如何能够作为艺术而存在呢?

然而,书法又确乎不能不考虑文字内容,不能排斥书法的“识读形象”,实用书法形态、艺用书法形态如此,美术书法形态也不能例外。

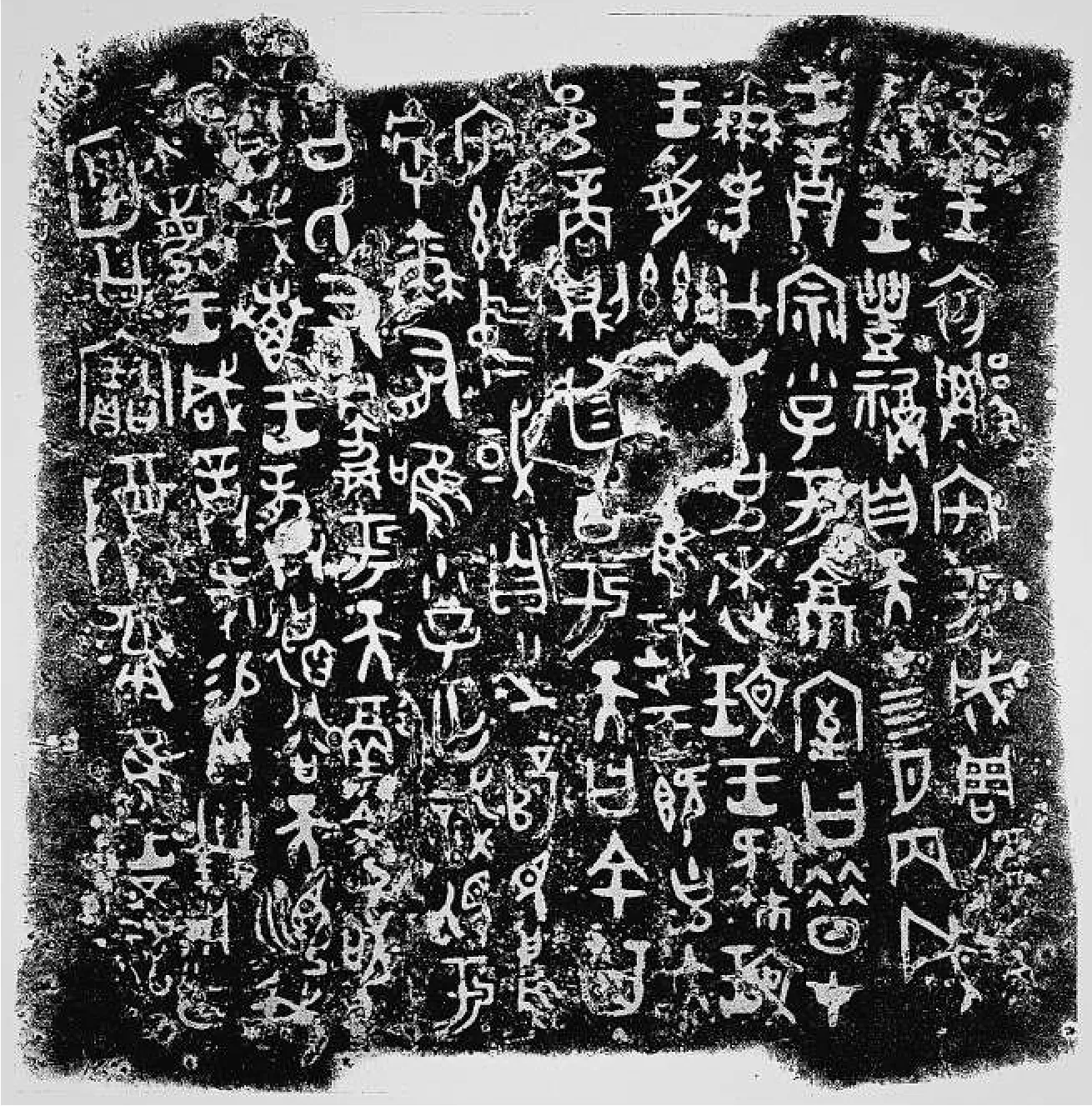

图1 西周《何尊》

就实用书法形态而言,书法的实用性是由其可识读性来保证的,无论铸金刻石(见图1)还是书写简牍,所记之事、所传之情如果不能识读,便只能是徒劳无功,便不能成为文字书写的优选方法。表面看来,这些都属于文字书写识读形象的实用性功能;但正是这些实用性的要求引发了书法的艺术性要求。也就是说,在本质上,书法的艺术性恰恰建立在实用原则的基础之上。可识读性这一要求,决定了书法所采用的文字必须规范,每一种字体中的楷书就成了必不可少的基准形态;其草书也必须符合通行的规范以便识读,极端个人化的草书,写得再美观也没有意义。这也是每一种字体中,既书写快捷又便于识读的行书形态能够大行其道,成为当时最流行的实用书体的原因。不仅如此,可识读性要求,还决定了书法用笔必须以中锋为基本,这是因为中锋用笔书写能够保证笔画的匀净和字形的清晰。篆体文字书写以中锋用笔为主,隶体文字书写、真体文字书写虽然在笔道的起收转折处增加了一些侧锋用笔,但笔画的中段依然要回到中锋用笔。甚至可以说,其笔画起收转折处的侧锋用笔,也是为了完成不同方向上中锋用笔的转换与过渡。由此可见,可识读性要求早已深刻地渗透到书法的字体、书体、笔法等等书法最基本的技法规定中去了。

与此同时,文辞内容的属性与功能也深刻影响着书法艺术形式,这是识读对书法发生作用的另一层含义。一般说来,郑重权威的文辞须用楷书书写,行草书只能用于日常记事、起草文稿或为正文注释;具有纪念性的文辞,或为了特别表示文辞内容的正式,须用较古字体的楷书,来书写其总标题,隶体楷书正文以篆体楷书书写标题,真体楷书正文则以隶体楷书或篆体楷书书写总标题,这样的实用书法形式的形成,与文辞内容有关,归根结底还是一种识读的需要。换言之,文字书写识读的客观要求在实用书法阶段,便已经造就了书法的“识读形象”,这是书法艺术形象的基石。

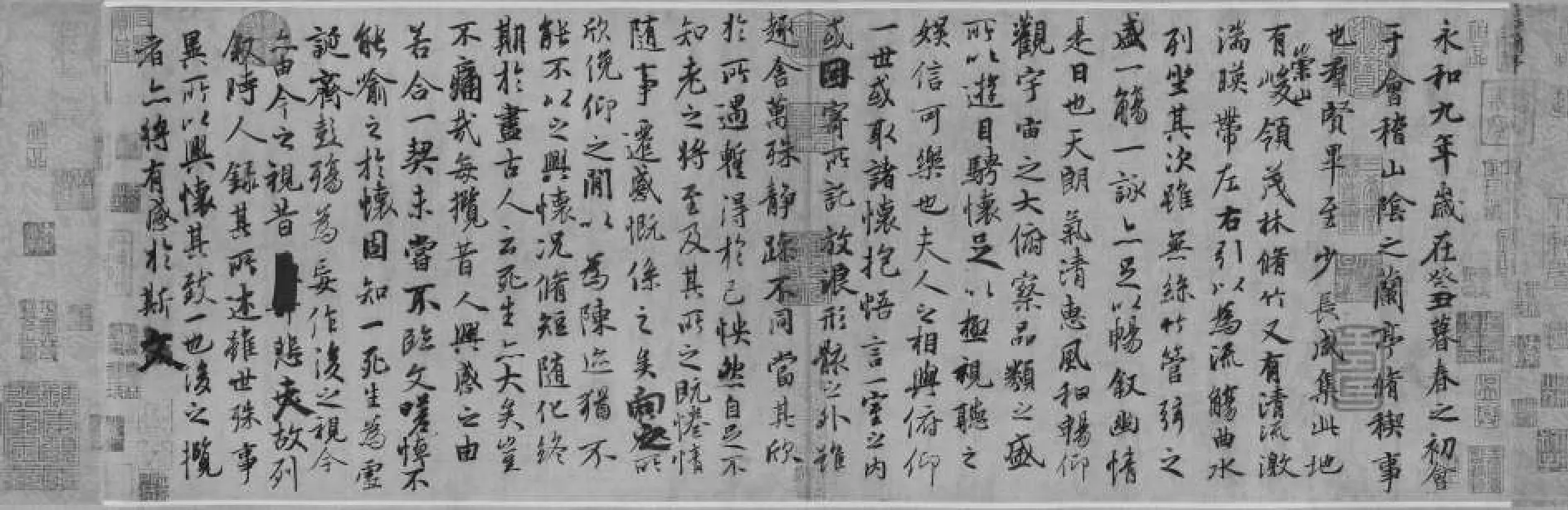

图2 《兰亭序》

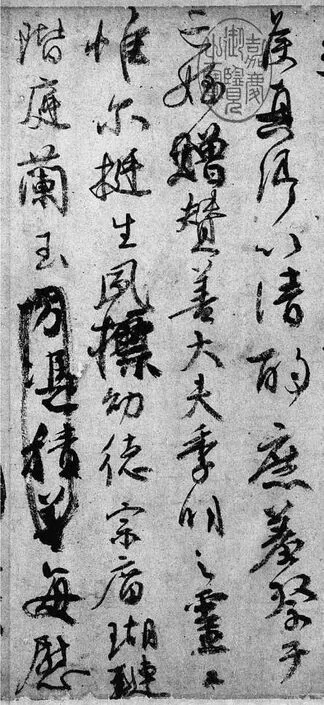

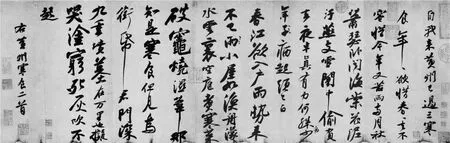

艺用书法阶段,因书法依然以实用为前提,所以关于文字书写的可识读性要求自然延续下来,成为艺用书法的基本要求。但是,由于此际的书法与书写者的精神气质、仪表风度、身份教养、情感表现联系起来,乃至与书写者的学识文章、气节操守、胸襟性命联系起来,书法识读形象又有了新的含义。一方面,书写什么样的文辞内容(包括自己撰写的文辞和选择抄录的文辞)直接与书写者的学养、身份、性情有关,也就是说,一个人所书写的文辞内容是其学养、身份和性情的表现,人们可以通过阅读其书法的文辞内容(即识读形象)来感受书写者的趣尚和情怀(即体验意象)。王羲之的人生之与《兰亭序》(图2)这样的通脱文辞内容,颜真卿的人生之与《祭侄文稿》(见图3)这样的悲愤文辞内容,苏东坡的人生之与《寒食诗》(图4)这样的忧思文辞内容,等等等等,什么样的人就会书写什么样的文辞内容;透过书法特定的识读形象,可以想见书写者其人。另一方面,书写者在书写特定的文辞内容时,其心情自然会受到文辞内容的影响(这正是艺用书法阶段,书法家与抄书匠之重要区别之一);而书写时特定的情绪和情感活动又会影响书写时笔墨的运用,进而影响到书迹视觉形象的塑造,使此次的书写有别于其他情形下的书写。这就是说,书写的文辞内容对书写者情绪、情感的影响,在其书迹中必然有所表现;而特定的书迹所暗含的特定的情绪和情感活动,又可以反过来借助于书法的文辞内容的引导来加以体验。换言之,特定书法的识读形象是我们理解其情感表现的重要参照。阅读《兰亭序》的文辞,我们可以领略到这件书法笔墨之间洋溢的王羲之的洒脱;通过《祭侄文稿》的识读形象,可以感受到这件书法笔墨之间饱含的颜真卿的悲恸和愤慨;通过《黄州寒食诗帖》的识读形象,可以体验到这件书法笔墨之间深藏的苏东坡的忧思。由此可见,正是识读形象的存在,为书家通过笔墨形象实现情感表现奠定了基础,这就如同一幅画上面的题诗、跋文能够帮助和引导观者体验画家通过画面所要塑造的意境一样,书法的识读形象也可以起到同样的效果,所不同的是,绘画的诗文题跋是附加在绘画形象之上的,而书法的识读形象就是书法所书写的文辞本身,因而这种识读形象更直接,也更自然。

图3 颜真卿《祭侄文稿》(局部)

进入美术书法形态,书法不再是实用书写,而是以文字书写为素材的视觉艺术创作,因而书法的可识读性要求不再像以往那样重要,书法识读形象的地位也被笔墨形象所取代。也就是说,美术书法作为造型艺术的一个特殊品类,首先必须符合造型艺术的基本要求,其笔墨形象(即基于特定字体、书体书写的笔墨构成及其效果呈现)变成了创作者的直接追求和欣赏者的直接观赏的对象。但是这绝不意味着书法识读形象自此消亡;事实上,在美术书法创作中,识读形象仍在发挥重要作用。这种作用至少体现在以下诸方面:

其一,实用书法阶段由可识读性要求所决定的种种用笔方法依然存在,各种字体、书体运用的基本规则依然存在,与特定的文辞书写相适应的幅式也被全部继承下来,这些方面构成了美术书法作为书法的基本条件;美术书法的种种造型变化无不以此为基础。这是书法识读形象在美术书法创作中隐晦深藏的作用。

其二,艺用书法阶段以识读形象为基础的书法情性表现,在美术书法中成为重要的创作手段,即通过文辞内容和笔墨效果的对应关系,来塑造书法的情感形象,以此增强书法形象的感染力。不仅如此,美术书法还将字体书体的审美属性与文辞内容的审美属性对应起来,例如以篆体书写先秦诗文,以隶体书写两汉诗文,以真体书写晋唐诗文,等等;又如以二王的笔调书写妍丽的文辞,以北碑的笔调书写悲壮的文辞,等等。所有这些都是美术书法充分利用识读形象来增强书法形象的表现力。这是识读形象在美术书法创作中常见的运用方法。

其三,作为对美术创作的直接参照,美术书法中出现了“主题创作”这一新形式,即以传统书法为手段,表现特定主题与构思的书法创作。在这里,书法识读形象的作用再一次得到了凸显:无论是作品主题的确立、形式的构思,还是作为其中组成部分的文字书写,无不与识读形象相关,甚至以识读形象为主导。也就是说,在美术书法最前卫的创作中,传统的书法识读形象不是消亡了,恰恰相反,识读形象成了主角。这是识读形象在美术书法创作中最极端的表现。

综上所述,在实用书法、艺用书法形态中,识读形象是书法的基本形象;在美术书法形态中,识读形象仍然被充分利用,是书法创作的基本手段。这说明,只要是书法,就离不开文辞书写;只要是文辞书写,就不可能没有识读形象。书法的识读形象已经从客观的、被动的实用要求变成自觉的、主动的艺术选择,正因为如此,书法不再仅仅是字形的艺术,同时也是字义的艺术,是字形艺术与字义艺术的高度统一。有必要加以说明的是,现今的一些“现代书法”将字义表现作为书法创作的直接追求,而以书法笔墨作为辅助手段,使书法创作变性为“文字画”,这是对书法艺术本质本末倒置的曲解。

图4 苏轼《黄州寒食诗帖》