郑州地区现存的三国至清代城址

2018-09-01邓学青

□邓学青

汉代被称为“城址的时代”,郡县乡都有筑城,以后的城址相当多数都沿用自汉代,三国时期基本没有大的变化,西晋到南北朝是一个大的变革时期,行政区划不断变动,多有新筑城址。随着经济的繁荣和社会各方面的发展,隋唐时期,新建设的城址不断增多。此后社会经济形态不断演化,单一农耕经济向多元经济转化,特别是商业的发展,打破了区域之间的壁垒,一些邻近城址合并整合,县城城址不仅没有增多,反而有减少之势,到明清时期逐渐形成稳定的县域格局。

一、分布概况

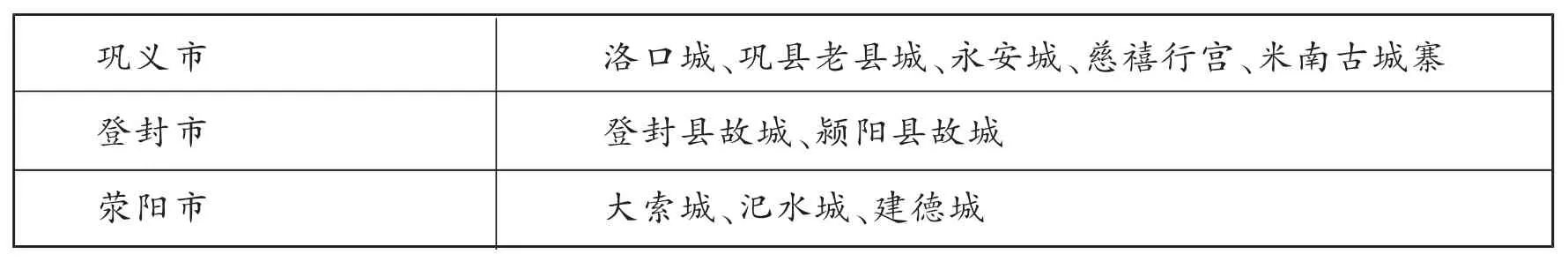

三国至清代建造的城址主要分布于巩义市、登封市和荥阳市,其中巩义5座,登封2座;荥阳3座,共10座(表1)。事实上,该时期郑州地区使用的城址远远超过这个数量,并且广泛分布于郑州市中心、惠济区、经开区及市属中牟县、巩义市、登封市、荥阳市、新郑市、新密市,也就是郑州全境。据第三次全国文物普查资料分析,郑州地区三国至清代使用的城址达20余处。

其中,市中心有1座,即管城;航空港区有1座,即苑陵故城;经开区有1座,即圃田故城;惠济区有2座,即荥阳故城、荥泽县城旧址;登封市有3座,即北街村崇高城遗址、颍阳县故城、登封县(今登封市)故城;新郑市有1座,即华阳故城;中牟县有1座,即焦城古城;巩义市有7座,即永安城旧址、巩县(今巩义市)老县城、洛口城址、康北古城址、米南古城寨、官殿凤翅城遗址和官殿慈禧行宫;荥阳市有7座,即敖仓城、建德城、大索城址、成皋城址、广武城、小索城、汜水城址;新密市有1座,即密县城址。

二、三国至清代建造的城址

(一)两晋(十六国)时期

调查已知,这个时期郑州地区的城址约有10个,基本沿用自汉代,部分可以溯及秦之前,如管城、东周故城、密县、阳城等,该时期仅有新建城址1座,即大索城址。

大索城址 位于荥阳市索河街道办事处城关行政村。城址平面呈椭圆形,东西最长990米,南北最宽642米,城址只存部分北城墙,时断时续,全长共计500米左右,保存较差。北城墙局部尚可看到夯打的基础,夯层厚度在0.2米左右[1]。据民国《续荥阳县志》记载,城内原有5座城门,县衙坐落于城内中北部。

表1 郑州地区三国至清代建造的城址

(二)南北朝至隋唐

这一时期,除了沿用以前的城址,北魏和隋唐新建了不少城址,基本为县城。北魏建巩县老城、颍阳县城,隋建荥泽县城,唐建登封县城、河阴县城、告成县城,这些城址的平面布局主要有长方形、不规则形两种。

1.长方形城址。包括登封县故城、洛口城址、汜水城址、巩县老县城、颍阳县故城等。本文以登封县故城为例。

登封县故城位于登封市太室山南麓双溪河南。现仅存的北城墙西段尚保存较好,城址西高东低,北高南低,东临书院河,墙外有护城壕[2]。墙四周有四个城门,东曰春雨,西曰鸿泽,南曰黄离,北曰万岁,门上各建四堡,四隅起四亭。城内衙署前建有“嵩阳楼”一座,楼下为砖券拱形过往门洞,洞上建有面阔五间的歇山式楼房,内洞上方有知县陈士俊题写的石匾两方:前为“登封县”,后为“古嵩阳楼”。楼内墙上裱有唐代诗人孟浩然陪同张丞相登嵩阳楼诗一首。登封县故城始筑于唐高宗时期,后一直作为县级治所使用至今。

2.不规则形城址。仅见建德城一例。

建德城位于荥阳市高村乡牛口峪村东。形状不规则,长约200米,宽约150米。现存城墙主要为北墙96米,东墙34米,南墙14米,最高5米,一般2.5米,夯层隐约可见,较坚硬[3]。唐武德初年,窦建德为解洛阳王世充之围,从河北南下到此安营扎寨,并与前来阻其西进的秦王李世民在虎牢关一带展开大战,是为 “武牢之战”。

(三)宋代以后

该时期郑州地区新增加的城址并不多,宋代增加了永安县城,清代光绪年间建慈禧行宫一处、民间地方军事寨堡一处。三城平面布局分别为椭圆形、长方形和不规则形。

永安城始建于北宋初年,赵匡胤之父赵宏殷葬于此,设永安县,永安县废弃后,在宋城旧址上建永安寨,使用至清代。旧址位于巩义市芝田镇芝田村。平面近椭圆形,东西长650米,南北宽约500米,周长约1900米。寨墙为夯土墙,城墙下宽上窄,顶宽1米~3米,墙高7米~8米,可见明显夯土层[4]。城墙外为护城壕。有六个寨门,其中一个为清同治年间修建。南寨门大约于2000年倒塌,“永安寨”石匾被村民收藏。

米南古城寨位于巩义市米河镇米北村。平面呈不规则形,南北长1000米,东西宽20米~80米,内外两重结构。北外城门进深5米,门宽2米,残高2.4米,为石块垒砌而成,青砖穹形券。青石门额上题“古城寨”,左侧为“巩邑仁里”,右侧为“咸丰辛酉上浣”。门两侧残存夯土寨墙约10米。内城北门上有砖雕“古城寨”三字。另有南外城门和南内城门。在北外门和北内门之间西断崖上有8孔窑洞。北外门东侧外墙上有1个用汉砖垒砌的小城隍庙,深约1米,宽1.6米[5]。

古城寨为咸丰十一年(1861年)王丹君、马灵奇督修的地方寨堡。

三、部分沿用的城址

郑州地区三国至清代使用的城址中,有超过半数的城址沿用自汉代。这些城址的始建年代大多可以追溯到西汉,少数始建年代为两周、秦代。

1.始建于两周的城址。有管城和康北古城,平面形状均为正方形,本文以康北古城为例。

康北古城位于巩义市康店镇康北村。平面呈正方形,长宽各约2000米。始建于周显王二年(公元前367年),周惠王封其幼子姬班于巩,奉王号“东周”,称东周惠公,并在此建城,东周先后在此118年。

现存建筑为基本清代修建,存西寨墙、城门和巩王阁。西寨墙系清同治五年(1866年)在原城墙上加高加固,城门也为同治年间修,青砖拱券顶,辟有东、西两门。西寨门镶长方形石刻一方,上书“东周故址”,右下角书“清同治五年”。西城墙内发现周、汉时期的陶片,并发现规模较小的竖穴土坑墓,殉葬品为豆、鼎、鬲、壶[6]。城中有一台地,南北长250米,东西宽100米,存清咸丰元年(1851年)建的“巩王阁”一座,因阁通身饰红色,亦称“红阁”。阁南侧第一层正中镶石刻一方,题“东周巩王庙原委”“大清咸丰元年岁次辛亥月二十二日,曲浩、伯通书”,详尽叙述了东周城沿革。

秦统一六国后,在此置巩县城,属三川郡,汉时属河南郡。北魏时将县治迁至东10里巩县老城。

2.始建于秦代的城址。仅见敖仓城。

敖仓城位于荥阳市广武镇桃花峪村内。依山而建,平面呈不规则形状,城址北墙全部、东墙大部、西墙北部均已塌入黄河,现存南城墙残长约400多米,西墙400多米,东墙百余米,残墙处最高约6米,以黄土夯筑而成,夯层厚0.08米~0.12米,圜底圆夯,夯径0.09米,夯层内包含有粗绳纹板瓦片,内饰方格纹[7]。秦置敖仓于此,称敖仓城。

3.始建于汉代的城址。有崇高城、广武城、华阳故城、焦城古城、圃田故城、荥阳故城、成皋城等,平面形状大多为长方形,只有成皋城址平面呈梯形。本文以荥阳故城为例。

荥阳故城位于河南省郑州市惠济区古荥镇古荥村。城垣略呈长方形,南北长约2000米,东西宽约2000米,周长约8000余米[8],大部尚存。城墙系版筑而成,层次分明,夯窝清晰。东部高地为官署,南部为居民区。同时,在故城内发现了古代房基、夯土台、水管道等城市建筑设施。西城墙有三个缺口,南口宽40米,中口约100米,北口被县城打破,这些可能是城门的位置。

荥阳在西汉时为县,三国魏正始三年 (公元242年)诏割河南郡巩县以东创建荥阳郡,治荥阳(荥阳故城),北魏孝文帝太和十七年(公元493年)城废。

四、城址沿用时间考证

1.治所沿革

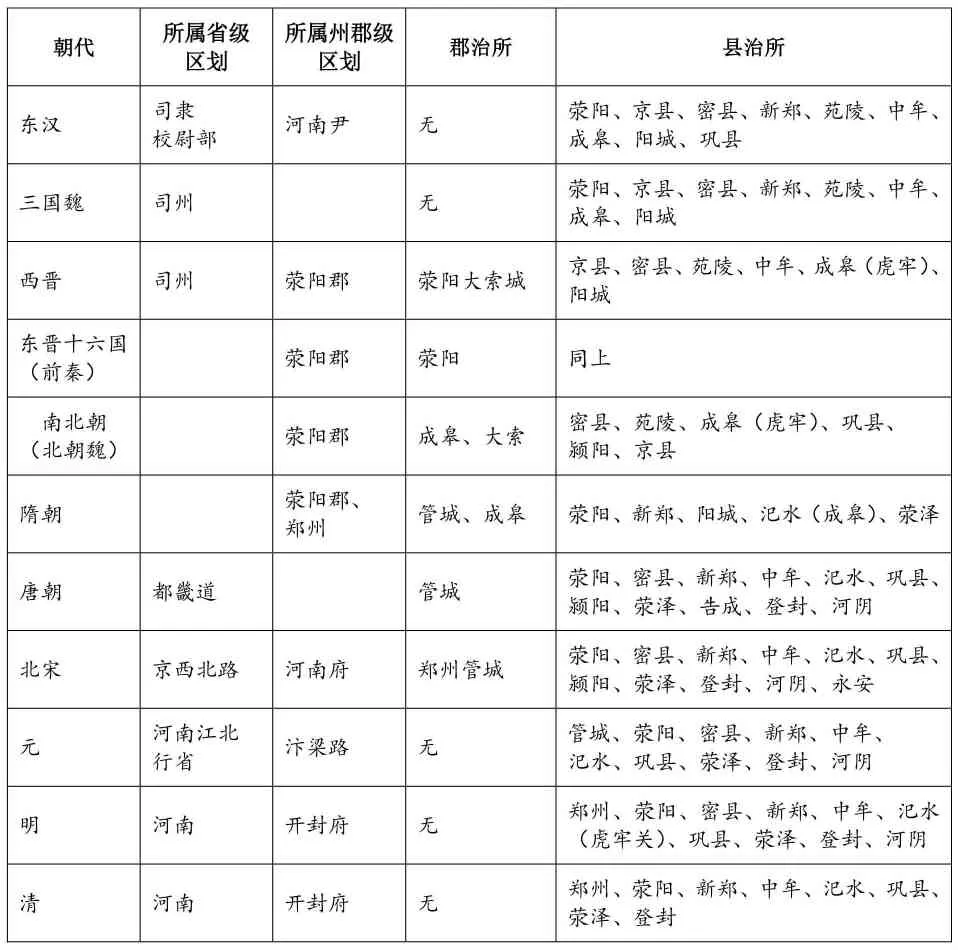

从两汉直至三国时期,郑州地区只有县级治所,无州郡级治所。东汉时,郑州属于司隶校尉部,河南尹,现郑州地区有荥阳、京县、密县、新郑、苑陵、中牟、成皋、巩县等9个县,三国时期属于魏国司州,有8个县,不设巩县。

西晋时期,郑州地区开始出现郡级的治所。西晋该地区基本属司州,在此设荥阳郡,郡治所位于大索城,现郑州地区有京县、密县、苑陵等6个县,不设新郑。

南北朝时期,仍设荥阳郡,郡治所在大索城,有密县、巩县、颍阳等6个县,巩县为该时期恢复,颍阳县为该时期新设。

隋朝仍设荥阳郡,郡治所在管城,有荥阳、新郑、阳城、汜水(成皋)、荥泽5个县。

唐朝,属于都畿道,设郑州,治所在管城,有荥阳、密县、新郑、中牟、汜水、巩县、颍阳、荥泽、告成、登封、河阴11个县,其中告成、登封、河阴为新设。

北宋时期,郑州地区基本属于京西北路,河南府,府治所为管城,有荥阳、密县、新郑、中牟、汜水、巩县、颍阳、荥泽、登封、河阴、永安11个县,不设告成县,新设永安县。

元代,属于河南江北行省,汴梁路,无州郡级治所,只有管城、荥阳、河阴等11个县治,不设颍阳和永安。

明朝,属于河南,开封府,有郑州、荥阳等10个县。

清朝,属于河南,开封府,有郑州、荥阳等8个县,不设河阴、密县。(表2)

2.城址使用时间考证

城址作为治所被废除后,其居住的功能并不会立即消失,它们被作为不定等级的聚邑继续沿用。如:管城从管叔分封开始连续不断被使用至今。另,敖仓、登封、密县、新郑、中牟等,因地理位置优越,从建立使用至今。崇高县、永安县因设立出于临时的政治意图,存在时间较短,即遭废弃。京县、苑陵、颍阳、阳城、河阴因与稳定的城址距离太近,逐渐废弃。(表3)

表2 郑州地区三国至清代城址行政治所沿革表

三国至清代建造的10座城址,大索城、登封县故城、巩县老县城、汜水城、颍阳县故城使用至今,永安城宋代即废弃,洛口城、慈禧行宫、米南古城寨、建德城因地理位置偏僻,已不再使用。

五、结语

1.关于聚邑。聚邑址可分为两类:一类为郡、州、县级行政治所,在被废止后一段时期内变为聚邑,如阳城、新郑、管城等;另一类,从始建至今都是不定等级的聚邑。调查中发现的此类聚邑址仅有敖仓、华阳城等,但根据谭其骧《中国历史地图集》,两汉以后,现郑州地区的此类聚邑还有很多,如陇城、厘城、薄亭、万淙等。

表3 郑州地区三国至清代城址使用时间简表

宋代以后逐渐在这两类聚邑的基础上,形成一些稳定的集镇,如须水镇、贾谷镇、圃田镇、阳桥镇、大隗镇、白沙镇、郭店镇、曲河镇等。宋以后称县以下的小商业都市为镇,宋代高承《事物纪原》记载“民聚不成县而有税课者,则为镇或以官监之”,并且演变成为基层的行政区划,明清时期有圃田、郭店驿、石羊关、老健坡、京水、白沙、大騩镇、贾峪镇、告成镇等。

2.相邻县治的迁徙演变关系。在历史发展过程中,现郑州地区逐渐消失的县级以上城址有京县、河阴、永安、东周故城、苑陵、颍阳、阳城、告成和崇高,其中永安县、崇高县和告成县作为临时政治意图的产物,存在短暂。京县、河阴、苑陵因与稳定的县治密县、荥阳、新郑距离太近,在历史的演变融合中被逐渐吞并,丧失县治功能。另有一些城址因各种原因产生迁徙。

圃田故城与中牟县城。中牟县老县城位于现中牟县城的东部,圃田故城位于中牟县城与管城之间的圃田泽。《太平寰宇记》记载,北周武帝保定五年(公元565年),中牟移县治于西三十里圃田城,隋开皇十八年 (公元598年)又把圃田城改为圃田县。

汜水与成皋、武牢、虎牢。成皋、武牢、虎牢应属同一个城址,但是汜水却另有城,公元598年隋朝改成皋县为汜水县,调查中发现汜水和成皋不是同一个城址。

荥阳故城与大索城。大索城即今荥阳老城,《后汉书·地理志》记载:“《左传》曰:郑子皮劳晋韩宣子于索氏,杜预曰:县东有大索城。”荥阳故城为汉代设立的县城,三国时期作为郡治所。北魏太和年间孝文帝移荥阳治于索城,称荥阳城。

东周故城与巩县老县城。秦时置巩县城于“东周故城”(康北古城),此后县城一直在“东周故城”,也就是康北古城。北魏时期,将县治迁至巩县老县城,隋初巩县治迁入洛口城;宋时巩县划为永安县,县治仍在老城;唐、元、明、清,历代巩县治一直设在巩县老县城。