进无止境的计量单位

2018-08-26苏更林

苏更林

5月20日为“世界计量日”。在全球范围内统一度量衡,是一项造福全人类的伟业,这也是国际单位制的要义所在。基本单位植根于前沿科技,服务于整个社会,其每一次“进化”都是计量科学的跨越。本文将回望国际单位制7个基本单位的前世今生,去追寻那些烙刻在每个基本单位上的时代印记,并揭示基本单位将如何“变脸”。

秒:计量精度第一

“一寸光阴一寸金,寸金难买寸光阴。”古人很懂得惜时的道理。然而,人类对于时间的测量经历了极其漫长的过程。

我们的祖先是用春夏秋冬的四季轮回来定义年,用月球的圆缺变化来定义月,用太阳的东升西落来定义日,并且还出现了时、刻、更、点等许多独特的计时单位。从17世纪开始,天文学家引入“平太阳日”的概念,即当地球自转一周,地球上任何地点的人连续两次看见太阳在天空中同一位置的时间间隔为一个平太阳日。

随着科学技术的进步,计时精度不断提高,人们希望找到一个更为准确的时间尺度。1820年,法国科学院正式提出了关于“秒”的定义:一个平太阳日的1/86400为1秒(即平太阳秒)。这就是人们通常所说的天文秒,以天文秒为基本单位建立的时标叫作世界时。

由于地球的自转并不稳定,因此天文秒的精度不高。1956年1明,国际计量委员会(CIPM)决定采用以地球公转为基础的历书时秒作为时间单位。然而,地球公转的周期也不是恒定的,因此秒长也存在误差。在这样的背景下,“原子秒”登上了计时舞台。

所谓原子秒,是基于原子跃迁频率定义的秒长。原子秒诞生的技术支撑就是1952年面世的全球第一台原子钟以及其后登场的更为先进的原子钟。原子钟的准确度和稳定性令计量学家刮目相看。原来,原子跃迁的振荡频率十分稳定,原子钟精度可以达到百万分之一秒,甚至千万分之一秒。在1967年第13届国际计量大会上,正式推出了“原子秒”的定义,即铯-133原子基态的两个超精细能级间跃迁对应辐射的9192631770个周期所持续的时间。

为什么选取9192631770这个数字呢?原来,科学家用当时最为准确的天文秒作为“尺子”,在1个天文秒内测量出的铯-133原子相应能级间的跃迁周期数为9192631770。米:全球同此尺度

在人类的发展历史上,关于长度的计量由来已久。然而,每个国家都有自己的计量标准。即便在同一个国家,不同的地区和不同的历史时期,长度单位的名称和量值也是不一样的。长度计量单位的杂乱无章,无疑为商品和文化交流带来了诸多麻烦。

“米”的诞生就是为解决长度计量混乱问题而进行的一个科学尝试。1790年,法国国民议会通过决议,责成法国科学院研究如何建立长度和质量等基本物理量基准的问题,为统一计量单位打好基础。1791年,米的定义诞生了,即把经过巴黎的地球子午线,也就是经线长度的4000万分一定义为1米。为什么要选取地球子午线作为米定义的参照系呢?因为当时认为地球子午线长度是固定不变的。关于米的名称,则是选取古希腊文metron(度量)一词,后来则演变为metre(meter)。

从1792年开始,法国天文学家利用7年时间完成了通过巴黎的地球子午线长度的测量工作。1799年,法国科学院根据测量结果制作了1米的长度基准——米原器。

米原器用铂制成,后被保存在巴黎档案局,因此又被称为“档案米”。科学家发现,“档案米”要比实际值长了大约0.2毫米。误差可能源于当时的技术条件限制,但并不影响米原器的科学地位。

1875年5月20日,20个国家正式签署《米制公约》,确定米制为国际通用的计量单位,并决定成立国际计量委员会和国际计量局。

1889年,在第一届国际计量大会上,批准了“米”的定义,即1米的长度等于国际米原器在冰熔点温度时两刻划线问的距离。国际米原器是国际计量局用含铂90%、铱10%的合金制成,横截面呈X形。铂铱合金的特点是膨胀系数极小,并且这样的形状最坚固又最省料。国际计量委员会从几个米原器中选出一个作为国际米原器,并把其他分发给《米制公约》成员国作为国家基准。

然而,国际米原器的精确度只有0.1微米,并且难以复现,容易损坏,随时间会有缓慢的变化。所以,随着科学技术的发展,人们越来越希望把长度的基准建立在更科学、更方便和更可靠的基础之上。这样一来,用自然米取代实物米就成为了一个必然趋势。

19世纪末,科学家在实验中发现镉的红色谱线具有非常好的清晰度和复现性。1927年,国际上决定用这条谱线作为光谱学的长度标准,这是科学家找到的第一个可用来定义米的非实物标准。

人们后来又发现,氪-86的橙色谱线比镉红线还要优越。1960年,在第11届国际计量大会上,决定用氪-86橙线代替镉红线,由此把1米长度定为氪-86原子在两个特定能级之间跃迁的辐射在真空中波长的1650763.73倍。

但是,由于原子光谱的波长太短,又容易受到电流、温度等因素的影响,因此精度仍受限制。科学家发现,用激光代替氪谱线可进一步提高长度测量的精度。

1983年10月,第17届国际计量大会通过了米的新定义:1米是光在真空中1/299792458秒的时间间隔内的行程长度。此次关于米的定义是长度计量科学史上的一次革命,具有非常重要的科学意义。把光速作为一个精确的常数,可以把长度单位统一到时间计量上,这样就可以利用时间计量的高精度来提高长度计量的精度了。

千克:百年寿星让位

我们常说的度量衡,其中的“衡”指的就是测量物体轻重(质量)的工具,比如古代的桿秤以及现代的电子秤等。国际单位制中的质量单位为千克,在现代社会中应用十分广泛。千克的“诞生地”也在法国,第一个千克原器存放于巴黎档案局,也叫“档案千克”。1799年,法国科学家最初提出的千克定义是:1立方分米纯水在最大密度(温度约为4℃)时的质量定为1千克。很显然,最初的千克质量单位是由长度单位米推导出来的。

后来,科学家发现这个用纯铂制成的千克原器基准并不准确。1878年,国际计量局制造了几个千克原器的复制品,为含90%铂和10%铱的铂铱合金圆柱体。1889年,在第一届国际计量大会上,决定把其中质量最接近原千克原器的一个作为国际千克原器,并存放于国际计量局。1901年,第三届国际计量大会对千克定义做出明确规定,千克是质量单位,等于国际千克原器的质量。

然而,科学家发现,经过100多年岁月的洗礼,国际千克原器与其副本已经出现了50微克的误差。也许这50微克的误差对我们的日常生活影响不大,但是在尖端科技领域那影响可就大了。

其实,计量科学家早就在思考这样的问题,那就是如何用自然基准取代实物基准来重新定义千克。据悉,一个关于用普朗克常数重新定义千克的提案,有可能成为国际标准。

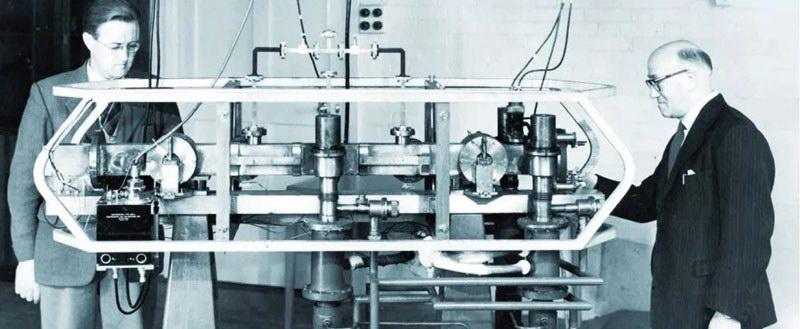

普朗克常数是一个用以描述量子大小的物理常数,在量子力学中占有极其重要的地位。然而,普朗克常数需要通过实验来确定,因此其精度高低取决于实验仪器的测量精度。普朗克常数的高度精密测量需要借助于一种极为复杂的天平——瓦特天平,它由布里安·基布尔在1975年发明,因此又被称为基布尔天平。

2018年11月,国际千克原器或将寿终正寝,利用瓦特天平获得的普朗克常数将用于千克的重新定义。届时,千克基准将正式步入量子时代。

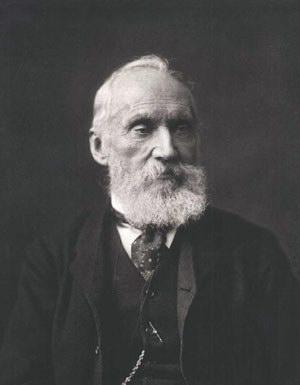

开尔文:感知冷暖更准

开尔文是英国著名的物理学家,在电磁学和热力学方面都取得了很大的成就。特别是在热力学方面,他是热力学第二定律的奠基人之一,并创立了热力学温标。热力学温标也称绝对温标或开尔文温标。1954年,开尔文被确定为温度的基本单位,并规定了热力学温度单位的定义,即选取水的三相点为基本定点,并定义其温度为273.16开尔文。

1967年,第13届国际计量大会给出开尔文的正式定义,即1开尔文等于水三相点热力学温度的1/273.16。那么,什么是水的三相点呢?水的三相点是指水的固、液、气三相平衡共存时的温度,水的三相点温度和压强分别为273.16K和611.73Pa。其实,在我们的生活中常用的温标为摄氏温标,它是由18世纪瑞典天文学家摄尔修斯提出来的。摄氏温标规定:在标准大气压下,冰水混合物的温度为0℃,水的沸点为100℃,中间划分为100等份,每等份为1℃。

热力学温标与摄氏温标也是有联系的。比如,热力学温标规定了温度的极点——绝对零度(0K,约-273.16℃),以此温度点作为温标的出发点,而热力学温标的分度间隔与摄氏温标的间隔是一致的。

坎德拉:基准与时俱进

人类对于世界的认识,大多是通过眼睛对光的感知而获得的。我们生活中除了阳光之外还有许许多多的光,比如可燃物的燃烧、电光源的发光以及生物的发光等。人类对于光的认识经历了极其漫长的过程,其中发光强度就是一个重要的方面。

1881年,国际电工技术委员会确定烛光为国际标准,其定义为:1磅鲸油制成6支蜡烛,并以每小时120格令(1格令约为0.0648克)的速度燃烧时,在水平方向上的发光强度为1烛光。对于烛光的定义,标志着近代光度计量的开端,但是这样的标准稳定性很差,复现性也不好。

1879年,法国科学家维奥列建议用处于凝固过程的1平方厘米纯铂表面的发光强度作为光度标准。1889年,国际电工技术委员会采用了维奥列的光度标准发光强度的1/20作为发光强度的单位,叫作“小数烛光”。

1909年,英国、法国和美国的科学家共同用特制的电灯作为发光强度的基准。这就是1921年被国际照明委员会讨论通过的“国际烛光”。

1937年,国际计量委员会和国际照明委员会决定,按照金属铂凝固点的黑体辐射来定义发光强度的单位,单位名称为“新烛光”,并定义全辐射体(即黑体)在铂凝固温度下的亮度为60烛光/平方厘米。

1948年,第九届国际计量大会决定用坎德拉的名称取代新烛光,坎德拉的拉丁文意为“用兽油制作的蜡烛”。1967年,第13届国际计量大会又将坎德拉定义修改为:坎德拉是101325帕压力下,处于铂凝固点温度的黑体的1/600000平方米表面垂直方向上的发光强度。

然而,在实验室利用黑体辐射基准对坎德拉进行复现时,其数据差异比较大。这说明上述基于黑体辐射基准定义的坎德拉存在某些问题。1979年,第16届国际计量大会决定对坎德拉重新进行定义,即坎德拉是一光源在给定方向上的发光强度,该光源发出频率为540×1012Hz的单色辐射,且在此方向上的辐射强度为1/683瓦特/球面度。定义中的540×1012Hz的单色辐射波长约为555nm,是人眼感觉最为灵敏的波长。该定义的优点是容易复现,并且能够较好地控制实验的准确度。

安培:微观取代宏观

安培是一位伟大的物理学家,被誉为“电学中的牛顿”。为了纪念安培在电学上的杰出贡献,电流的单位便以他的姓氏命名。

1820年,安培提出了著名的安培定律。1908年,国际电学大会决定把1秒时间间隔内从硝酸银溶液中能电解出1.1180002毫克银的恒定电流确定为1安培,又称国际安培。

1946年,国际计量大会把安培定义为:在真空中,截面积可忽略的两根相距1米的平行而无限长的圆直导线内,通以等量恒定电流,导线间相互作用力在1米长度上为2×10-7牛时,则每根导线中的电流为1安培,又称绝对安培。1948年,第九届国际计量大会批准了该定义并一直沿用至今。

该定义采用的是宏观测量的方法,诸如“两根无限长、截面积可忽略的导线,在真空中相距1米平行放置”等条件,在实验室是无法重现的,因此会限制其测量精度。

物理学家希望能通过一次产生一个电子的极为精确的电流源来重新定义安培,然而要检测到如此微小的电流无疑是十分困难的。

芬兰与美国的一个研究小组已解决了这一难题,用于测量单个电子电量的单电子泵可以用来定义安培。在实验时,可在导电岛和隧道结间加上固定电压,在栅极加上振荡电压。借助栅极电压的振幅及平均值可精确测定每一振荡周期内穿隧通过的电子数。将测定的电子数乘以栅极电压的频率及电子电荷量(物理常数),就可以求得通过器件的电流了。并且,由于振荡电压的幅值及频率可精确测量,电子电荷量则是固定值,所以就能精确算出通过的电流了。

摩尔:将与“硅球”挂钩

摩尔作为国际单位制物质的量的基本单位,在化学上的应用是十分广泛的。摩尔的拉丁文意为“大量、堆积”,并不是科学家的名字。20世纪初,摩尔被定义为以克为单位的物质质量与分子量的比值。由于分子量的定义涉及到了碳-12,所以后来把摩尔的定义修改为直接基于碳-12,而不再引入分子量的概念。

1971年,第14届国际计量大会决定在国际单位制(SI)中增加物质的量的基本单位摩尔,并定义1摩尔是所含基本微粒个数与0.012千克碳-12的原子数目相等的系统中的物质的量。

每摩尔物质含有阿伏加德罗常数个微粒。

在用摩尔计量物质的量时,我们只需关注物质的微观颗粒个数,而不需考虑微观颗粒的具体组成和性质。也就是说,摩尔可以是原子、分子、离子、电子及其他粒子,或是这些粒子的特定组合。

摩尔可应用于计算微粒的数量、物质的质量、气体的体积、溶液的浓度以及反应过程的热量变化等。

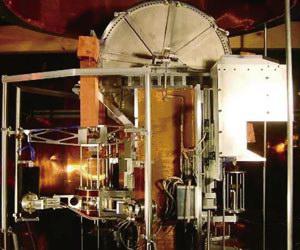

2018年的摩尔新定义将切断摩尔-与千克的聯系,而用阿伏加德罗常数来重新定义摩尔。这就要求实验测量的阿伏加德罗常数必须达到相对高的精确度,我国科学家在这方面进行了卓有成效的工作。中国计量科学研究院通过两种独立的方法,准确测量了X射线晶体密度摩尔质量方法(硅球法)中浓缩硅-28的摩尔质量,为基于阿伏加德罗常数的摩尔重新定义奠定了基础。两种方法在美、英、德、加、中、日、韩7个国家的8个实验室参与的国际比对中均获得最佳比对结果,浓缩硅摩尔质量测量的相对标准不确定度达到2×10-9。