依托学生代表大会制度的学生权益服务模式研究

2018-08-18张天行李炳熠富浩华

张天行 李炳熠 富浩华

摘 要: 构建依托学生代表大会制度的学生权益服务模式是顺应时代发展、呼应国家政策要求、符合高等教育和治校内涵的重大课题,然而当前高校的学生权益服务工作面临缺乏制度保障、学生法律意识有待加强、学生组织力量薄弱、学生干部服务意识不足等多种问题。本文通过借鉴南开大学团委的先进工作经验,融汇社会心理学的“态度转变模型”、“社会交换论”、“群体行为模型”等理论,参考团队建设的“扁平化结构设计”理论,为构建依托学生代表大会制度的学生权益服务模式提出了合理化建议。

关键词: 学生代表大会 学生权益服务 模式构建 社会心理学

一、研究背景

当代高校学生群体处于接受高等教育的特定阶段,具有“国家公民”、“受教育者”和“消费者”的三重身份。作为国家公民,享有宪法赋予公民的基本权力,如人身权、自由权、财产权、婚姻权等;作为受教育者,拥有接受高等教育的各种法定权利;近年来,高等教育办学成本分担机制全面铺开,依法缴纳学费成为高校学生的法定义务,高校学生还扮演着特殊的“消费者”身份,故享有相应的消费者权益[1]。

2016年8月,中共中央办公厅印发了《共青团中央改革方案》,针对学生权益服务主要从打造政策基础、构建工作格局、提升服务能力和实施“网上共青团”等方面阐述了如何做好学生权益服务工作。2017年2月,教育部修订的《普通高等学校学生管理规定》(教育部令第41号)明确规定“学校应建立健全学生代表大会制度”,为学生会、研究生会等学生组织活动提供必要支持。同年3月,共青团中央教育部全国学联印发《学联学生会组织改革方案》,规定“强化学联学生会组织自我教育、自我管理、自我服务、自我监督的职能,使学联学生会组织更好地代表和服务广大同学”,“坚持学生主体地位,始终坚持以学生为本,坚持为了同学、代表同学、服务同学、依靠同学”等内容。

研究构建依托学生代表大会制度的学生权益服务模式,是对政策要求的呼应和深刻解读,对维护学生的合法权益、推进依法治校、促进教育公正公平有着重大而深远的意义。

二、高校學生自我权益服务的问题

(一)一些高校缺乏有效的制度支撑,少数学生法律意识淡薄。

当前,部分高校存在以“规”代法的治校条款,对学生的要求主要通过学校本身制定的各项规章制度和行为准则约束,由于高校管理教育者和受教育者在地位上不具有对等性,高校管理教育者在思想观念和规章制度执行上都有侵犯学生权利的危险隐患。近年来损害学生权益事件时有发生,例如一些高校为了保证学生都可以“就业”,便以毕业证为要挟,要求毕业生都签订三方协议;研究生导师因为研究项目没有结题,扣押毕业证,以此截留毕业生继续完成实验。这些社会问题反映了相关法律和制度不健全,少数学生主体维权意识淡薄的现象。

(二)一些高校学生组织的自治性和群众性不足。

在传统观念中,存在居高临下的师道强势和忍让退步的学子情怀,加剧了学生自我权益服务主动性弱的局面。当前部分高校学生干部遴选更看重“看齐意识”,教师的评价比重高,随之而来的是学生干部脱离群众,与教师和学校的桥梁纽带作用受到影响。

(三)一些高校学生自我权益服务缺乏深度和广度。

当前,高校学生组织普遍只参与高校少部分、一般性事务的决策,且往往停留在初始阶段,涉及学校改革发展的重大方针、决策等,缺乏学生组织有组织、实质性、高质量的参与。李芳等学者在针对12所高校(包涵4所211工程高校)的调查研究中发现,86%的学生认为大学治理的主导者应由教师管理层和学生组织共同构成,只有44%的学生认为三者在共同主导学校治理,参与调查的高校学生认为学生组织参与决策和监督阶段的比例均低于10%,还停留在提出意见和反馈意见的阶段[2]。

(四)一些高校学生的权益服务意识淡薄,热情不高。

高校学生的权益服务意识淡薄体现在服务受体,即广大高校学生对自身权益维护、参与治校热情度不高,服务主体即学生组织,对于权益服务认识不够深刻,学生干部服务意识不够,形成的原因包括部分学生干部在任职期间目标不够明确,从思想上尚未达到学生干部的标准,不主动做事,不寻求提升;部分学生干部仅按部就班去做事,机械地完成老师或上级传达的任务,不主动思考,从而导致学生干部“不想服务、不敢服务、不会服务”[3]。

三、构建依托学生代表大会制度的学生权益服务模式的必要性解读

(一)构建依托学生代表大会制度的学生权益服务模式是教育本质的哲学内涵。

十六世纪的德意志哲学家费希特认为:“教育必须培养人的自我决定能为,而非培养人适应传统世界。教育不是首先关注于实用性,不是首先传授知识与技能,而是唤醒学生的力量,培养其主动性和自我性……使学生能在当前尚无法预料的未来局势中自己做出有意义的选择。”当代著名高等教育哲学家布鲁贝克认为,二十世纪的大学中存在着以“认识论”为基础的教育哲学,该理论认为高等教育是一个寻求真理事业的共同体,由学生与学者组成,本质是按照自身规律发展的独立有机体,人们接受高等教育的目的乃是以“闲逸的好奇”精神追求知识。

构建依托学生代表大会制度的学生权益服务模式,赋予学生更多的权利,有助于学生“自我意识”和“权利意识”的觉醒。赋予学生恰当的权利,包括对教育的参与、选择和评价的权利,使学生成为实际参与大学治理的决策、管理和监督者,高等教育才能真正实现“学生发展为本”的理念。

(二)依托学生代表大会制度的学生权益服务模式符合高等教育治校办学的根本宗旨。

国内学者认为大学治理是大学为了实现教书育人、社会服务、科研重新等根本目标,通过权利分割、分担责任和利益共享等途径,充分调动高校利益相关者参与校园建设的过程。美国大学教授协会(American Association of University Professors,简称AAUP)在《大学治理宣言》中提出,学生参与大学治理是共同治理的重要部分,教师、管理者和学生同等重要。

由高校学生自我权益服务的困境论述可以推演,学生群体如果没有组织性、自治性和制度保障,共同治理的效果势必大打折扣,高校的基本功能将受损。构建依托学生代表大会制度的学生权益服务模式,既有了制度和组织保障,又彰显了学生组织的自治性;通过学生代表大会专业化的服务模式,全面提高学生权益维护的实效。

(三)构建依托学生代表大会制度的学生权益服务模式有利于减少学生日益增长的非制度化利益表达。

当前社会,非制度化利益表达的热点事件激增,例如上访、暴力抗争及各类群体性事件等。在高校中,大学生非制度化利益表达则指试图利用制度外的方式,向相关部门提出诉求,以期影响相关部门决策输出,维护和实现自身权益的政治过程,例如罢课、罢餐等事件,具有突发性、从众性、破坏性和失范性[4]。

导致这种局面发生的内在逻辑既有其突发性、破坏性带来的“相对有效”优势,又凸显了高校管理体制滞后,未能适应学生日益高涨的民主诉求因素的影响。通过构建依托学生代表大会制度的学生权益服务模式,以制度化破局,从而强化对大学生非制度化利益表达事件的治理和应对。

四、依托学生代表大会制度的学生权益服务模式的专业化构建

(一)南开大学先进经验案例。

南开大学近年来多措并举推动学生有效参与学校民主管理,调动广大学生参与治校的积极性,提升南开大学的内部治理能力和管理水平,初步形成了“学生参与民主治校”新模式。这些举措主要包括:1.着力规范学生代表大会的召开,修订学生会(研究生会)章程,明确了学代会闭会期间,常代会作为其常设机构,下设提案、代表、制度三个专门委员会,常代会积极利用学校管理座谈会的契机,经常就学校管理者进行沟通,推动解决了大批实际问题;2.学代会召开期间,学生代表通过集中提案的方式参与到学校各项发展事业和管理中,在闭会期间,30名学生代表通过进入校务委员会等10个校级事务组织,广泛参与校务管理,为学校改革发展建言献策;3.举办校领导(院领导)接待日,与师生代表实现面对面的沟通;4.团委书记李康特别提到,南开大学始终将提案制度作为学生代表履行职责、参与学校管理的重要内容和依法依规对学校建设进行评价、提出意见建议的最重要途径。

(二)社会心理学视域下的学生代表大会提案水平提升探索。

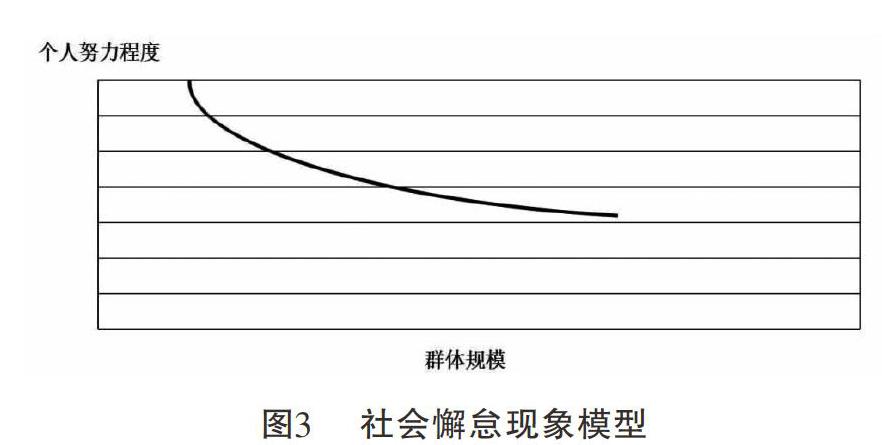

1.政策导向与决策者层面。社会心理学研究中,美国学者霍夫兰德提出了态度转变的模型,如下图所示:

根据理论研究,信息传递者站在中立而非单纯的自我服务立场上传递信息,说服效果越好。当接收到的信息与原有态度不一致时,信息接收者会产生紧张心理,一致性机制开始作用。一致性理论认为人们可以采用多途径消除这种紧张,反驳是有效方式之一。信息所引发的反驳性质与量对态度的改变起着决定性的作用,如果这种反驳过程受到干扰,则对说服对象产生说服作用,从而引起其态度转变。这意味着提案的质量是学校管理者决策的重要依据。

根据德博拉·斯通在《政策悖论:政治决策中的艺术》一书中,提出关于公共政策的制定,民众希望倾向于自身的利益,只考虑民主、完全从民众立场出发,可能导致不理性的政策制定,所以需要理性的精英阶层制定全局观的政策,在学生代表大会提案时应当注意,从大局着眼,考虑提案的可行性和长远影响,有利于促进学校决策者的态度转变,从而与校方达成共识。

根据态度转变理论,对于一般公众,单一倾向的信息说服效果更佳,对于文化水平高的信息接收者,提供正反两方面的信息,说服效果好,要求学生代表大会在提案时充分权衡提案的正反利弊和长远效应,用数据和理论支撑来说话;信息的提供方式会影响态度转变的效果,口头传递比书面途径效果好,面对面的沟通因为加入了背景的支持性信息效果更佳,除了现有的“青年之声”和“校长直通车”网络平台,学校可以搭建面对面交流的平台,书面口头双管齐下,推动决策者的态度转变。例如在学生管理处分实施细则修订期间,学生处与各类学生代表举办座谈会,广泛征集意见,收到良好的效果。尽管口头传递的效果好,书面提案也是重要的沟通途径,在态度转变模型的情境部分,在信息接受者对事件的卷入程度低时,通过事先的预告可以提高其卷入程度,促使态度转变。

综上所述,学校决策者可以搭建平台,由学生代表大会提出书面提案,随后在交流会上推理演绎,充分分析策略的正反面影响,以期提高学生权益服务实效。

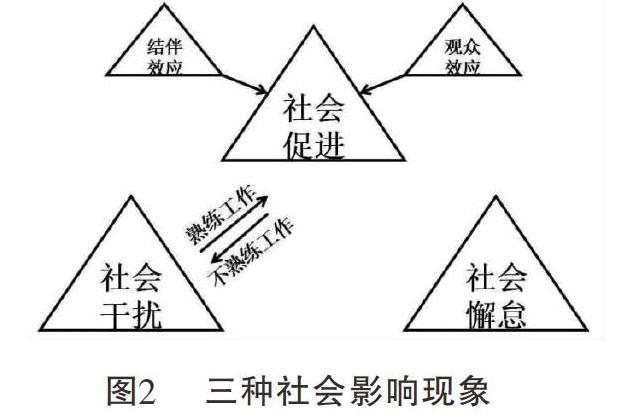

2.服务主体层面。科学化培训研究生代表大会(及学生会成员),科学化组织活动。社会心理学者扎荣克等认为,个体在完成某种任务时,根据实际情景不同,存在“社会促进、社会干扰、社会懈怠”三种不同的现象(如图2)。

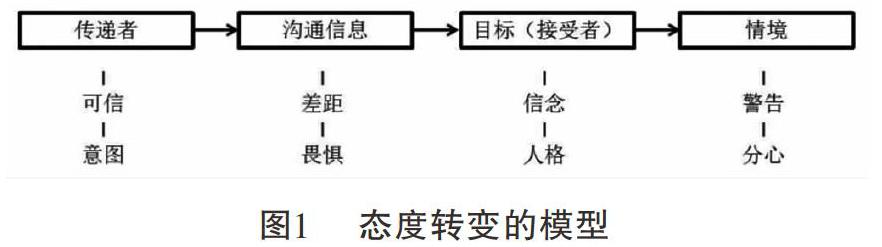

在群体的结伴活动中,每个人都潜移默化地让自己干得更快更好,这实际上是隐含的竞争动机;在群体活动中,社会懈怠现象制约了个体付出的努力水平,随着群体规模的扩大,个人努力水平逐渐降低(如图3)。

在学生组织活动前或涉及提案时,有必要利用结伴效应,采取小组研讨会的方式进行头脑风暴,达到集思广益、思维碰撞的效果,而不是依赖负责人个人经验策划。同时应控制开会规模,避免“磨洋工”现象。根据理论,社会懈怠产生的主要原因是个人在群体活动中的责任意识下降,被评价的焦虑减弱,因此,制度章程精准描述工作职责,建立完善的考核制度,通过定性定量增强考核力度和科学性,可以有效减少社会懈怠现象。

3.主体与受体意识唤起。①对于服务主体即研究生会等群体而言,学生权益服务不仅仅是自我服务,还是一种利他行为。利他行为受利他动机支配,其特征是不期待回报。自然环境、社会情境、利他者心理特征与技能都会影响利他行为,其中,情境的社会性意义明确、需要介入时,个体会采取行动;情境中出现助人榜样时,将产生示范效应,增加其他人的利他行为;利他者的人格因素中,利他行为与社会责任感呈正向相关。因此,对服务主体进行社会主义核心价值观等培训,既有利于唤起学生干部的奉献意识、责任担当,又符合时代要求。②对于服务的受体即广大学生来说,迫切的问题是当前一些学生对学生活动不积极、对选举和被选举等权利漠不关心,这对于学生干部提案收集和工作核心价值判断是不利的。这与传统观念中“枪打出头鸟”、学生提出意见但是没有下文的经验有关——根据霍曼斯的社会交换论五大命题中的“刺激命题”,一个人在各类行为中,倾向于选择曾给他带来,或有希望再次给他带来报酬的行为;根据社会交换论的“侵犯—赞同命题”,当个体的行为没有得到预期的奖赏或受到意外的惩罚时,可能产生消极情绪。在做好学生权益服务宣传的同时,解读命题理论,真正落实学生权益服务,摒弃“踢皮球”现象,有利于唤起受体珍惜并维护自身合理权益的意识,实现对学生权益服务的监督反馈。

(三)学生代表大会结构扁平化设计。

学生参与大学治理、进行权益维护时,是群体意志的伸张,而不是个人意志的表达,个人意愿必须通过一定的规则进行整合,学生代表大会的核心价值和制度要求恰与学生权益服务吻合。学生代表大会在行使学生权益服务功能时,必须以坚持民主管理理念、学生利益为核心,高效处理大量信息流。扁平化的结构设计更有利于工作的开展,其优势体现在多方面:1.扁平化结构通过避免渠道成员的机会主义行为,有效降低了不同利益主体直接的交易成本;2.扁平化的结构设计减少了管理层级,增加了每个区块的管理幅度,赋予基层部门更多的权限;3.通过扁平化设计进一步细化了每个部分的职责,独立性、專业性更强,参与度更高;4.基层部门同时有“向上”和“向下”的渠道,更彰显桥梁纽带作用;5.扁平化的网格状布局降低了信息传递的时间成本,提高了信息的流动效率。

参考文献:

[1]魏欢欢.高等教育成本分担机制探析[D].大连:辽宁师范大学,2009.

[2]李芳,孙思栋,周巍.学生组织的扁平化转型——基于学生参与大学治理的调查研究[J].中国青年研究,2016(12):104-110.

[3]刘星辰,赵瑞杰.浅谈高校对学生干部的管理与培养[J].现代交际,2018(02):156-157.

[4]许培雷.思想政治教育视阈下大学生非制度化利益表达研究[D].南京:南京邮电大学,2017.