传统工艺在故宫中路区域建筑保养中的应用

2018-08-16常德山

常 德 山

(故宫博物院,北京 100009)

北京故宫又称紫禁城建成于明朝永乐十八年(1420年),是我国现存规模最大的宫殿建筑群,作为皇宫,它历经明、清两代24位皇帝,已经历了近六百年的沧桑,紫禁城南北长约960 m,东西宽约760 m,有宫、殿、楼、阁、亭榭、厅、堂、门、厦、廊、桥涵等建筑。是我国古代建筑的重要组成部分,保护好这些古建筑,延续古建筑的寿命,对于深入研究中国古代建筑,弘扬我国优秀文化传统都具有十分重要的现实意义和历史意义。

太和殿(见图1):“外朝”中路建有三大殿,自南以北依次为太和殿、中和殿、保和殿。其中太和殿是在紫禁城内建制规模最宏大的一座宫殿,南向,俗称“金銮殿”,位于紫禁城中轴线太和门北,中和殿南。因火灾,康熙八年(1669年)、三十四年(1695年)曾两度重建。重建后的太和殿基高二丈,殿高十一丈,面阔十一间,进深五间。上为重檐庑殿顶,正吻二,旁吻四。太和殿首要的功能是朝政之地,每月五日为常朝之期,皇帝御太和殿升座,与大臣们一同商讨国事。此外,皇帝即位、大婚、册立皇后、命将出征等盛大典礼均在太和殿举行。顺治十四年(1657年),殿试中试举人由天安门外转为太和殿前丹墀考试;雍正元年(1723年),天气苦寒,特恩试于殿内。乾隆五十五年(1780年)的八旬万寿庆典,皇帝御太和殿受文武百官的朝贺。

具体做法为:太和殿前檐柱,颠砍斧迹,汁油浆,做一布四灰地仗。金柱、槛、框、榻板、隔扇、横披窗、槛窗、迎风板找补地仗。后檐、柱、槛、框、隔扇、横披窗找补地仗。框线,菱花钉扣,裙板和绦环板上雕龙贴金。廊心墙现有浆皮清除干净,重刷包金土色粉浆,刷砂绿边,拉红白二色粉线,边线大边及红白线宽度距离按现状做。柱、槛、框、榻板、隔扇、槛窗、横披窗、迎风板刷一道章丹油,三道二硃色颜料光油,罩一道光油。太和殿两侧随墙门重做一麻五灰地仗,墙体刷浆,随墙门框线,门簪线贴金,铁拉拴检修加固。

中和殿(见图2):南向,位于太和殿、保和殿之间,建筑规制比太和殿、保和殿规制较小,进深、面宽各五间的方檐圆顶建筑,上安浑金圆顶,是皇帝举行重大仪式前休息或御览相关文书之地。明代此门曰“中极门”,顺治二年(1645年)今名,如“清顺治二年始改中极曰中和”。康熙二十九年(1690年)修理此殿,乾隆三十年(1765年)又重修。

具体做法为:檐柱地仗大部分比较好的,颠砍斧迹,汁油浆做一布四灰地仗。檐柱地仗龟裂严重的重做二麻六灰地仗。金柱、槛、框、榻板、隔扇、槛窗、横披窗、迎风板找补地仗。柱、槛、框、榻板、隔扇、槛窗、迎风板、横披窗刷一道章丹油,三道二硃色颜料光油,罩一道光油。框线、绦环线、云盘线、菱花钉扣贴金。

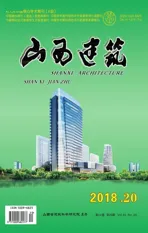

保和殿(见图3):南向,位于中和殿以北,乾清门广场南。清顺治、康熙二帝都曾居住保和殿,分别以暂居而改殿名为“位育宫”“清宁宫”。清廷入关时,李自成逃出紫禁城前烧毁了“外朝”殿、门、楼、阁。自顺治二年(1645年)五月开始修葺,次年竣工。此时内廷后宫建筑也失修多年,为此顺治帝居住保和殿,并改名为“位育宫”,至十三年(1656年)五月乾清宫、坤宁宫修成,七月迁居乾清宫,之后恢复原“保和殿”名。至康熙八年(1669年)奉太皇太后之命,康熙帝迁居此宫,即改“清宁宫”,因同月修理太和殿,皇帝移居武英殿,十一月修理乾清宫、交泰殿之后移回乾清宫,之后又恢复原“保和殿”名。康熙二十九年(1690年)、乾隆三十年(1765年)曾重修保和殿。保和殿,九楹,重檐,垂脊。每年除夕、正月十五日,皇帝为外藩、王公及一二品大臣赐宴等均在此殿举行。

具体做法为:前檐檐柱颠砍斧迹,汁油浆做一布四灰地仗。金柱、槛、框、榻板、横披窗、隔扇、槛窗、迎风板找补地仗。后檐柱、槛、框、隔扇找补地仗。博缝、山花找补地仗。框线、绦环线、云盘线、菱花钉扣、山花贴金。柱、槛、框、榻板、隔扇、槛窗、横披窗、博缝、山花刷一道章丹油,三道二硃色颜料光油,罩光油一道。保和殿两侧随墙门重做一麻五灰地仗,框线、门簪线贴金。随墙门检修填配。廊心墙做法同太和殿。

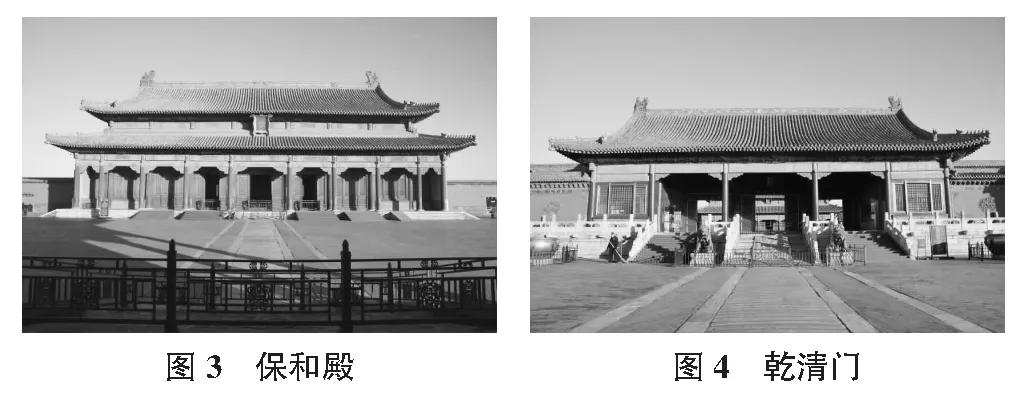

乾清门(见图4):紫禁城“内廷”中路宫殿区正门为乾清门,位于保和殿北、乾清宫南,是连接内廷与外朝往来的重要通道。该建筑坐北朝南,面阔五间,进深三间,单檐歇山黄琉璃瓦顶。乾清门始建于明代,清沿明旧,皇帝在此处御门听政。康熙朝,乾清门内南向设御座,北向设讲官座,在此进行经筵日讲。

具体做法为:檐柱、金柱、抱柱、槛、框、槛窗、榻板、帘架、迎风板、大门、门簪、余塞板、走马板找补地仗。框线、门簪线、双皮条线、山花贴金。山花、博缝找补地仗。柱、槛、框、抱柱、槛窗、迎风板、榻板、大门、门簪、余塞板、走马板、山花、博缝刷一道章丹油,三道二硃色颜料光油,罩光油一道。廊心墙,扇面墙做法同太和殿。

乾清宫(见图5):是紫禁城“内廷”中路后三宫之一,位于交泰殿南,乾清门北。宫广九楹,深五楹。正中设宝座,左右列图史、玑衡、彝器,门楣南向,悬清顺治皇帝御笔匾额“正大光明”。东暖阁匾曰“抑斋”、西暖阁匾曰“温室”。殿前露台列龟、鹤各二,晷影、嘉量各一,宝鼎四。中为通道,与乾清门相属。左右丹陛南出者二,东西出者各一。丹陛之下有文石台二,上安社稷江山殿。明代,乾清宫为帝后居所,清初仍沿用,后期改为听政之地。皇帝新丧,梓宫亦奉安于此祭奠,二十余日移殡宫,最后入葬。

具体做法为:前檐檐柱、颠砍斧迹、汁油浆,做一布四灰地仗。前檐金柱、槛、框、榻板、隔扇、槛窗、横披窗找补地仗。后檐、柱、槛、框、隔扇找补地仗。后檐二层仙楼、柱、槛、框、隔扇找补地仗。寻仗栏杆、净瓶、牙子等彩画按现状做。乾清宫山墙内侧画青底绿色西蕃莲花饰,刷包金土色粉浆,拉红白二色粉线,西蕃莲花饰及红白线宽度距离按现状做,局部空鼓墙面找补抹灰。廊心墙做法同太和殿。框线、滴竹板、菱花钉扣、裙板和绦环板上雕龙贴金。乾清宫、柱、框、槛、隔扇、槛窗、横披窗、榻板刷一道章丹油,三道二硃色颜料光油,罩光油一道。迎风板不做。二柱香贴金,窗架上二柱香不贴金。

交泰殿(见图6):位于乾清宫以北,坤宁宫以南,建筑南向,浑金圆顶,形制如中和殿,为后三宫之一。康熙皇帝御笔匾曰“无为”。殿中设宝座,左安铜壶滴漏,右安自鸣钟。明代皇后在此居住,清代皇后生辰,在此进行朝贺典礼。每年春季挑选吉时祭祀先蚕,皇后携后宫嫔妃在此举行重大典礼,以示皇家对农事之重视。

具体做法为:柱、槛、框、找补地仗,西侧隔扇边梃、抹头做一麻五灰地仗,其余三面装修找补地仗。柱、槛、框、隔扇刷一道章丹油,三道二硃色颜料光油,罩光油一道。框线、裙板和绦环板上雕龙凤贴金。二柱香贴金,帘架二柱香不贴金。

坤宁宫(见图7):位于交泰殿以北,坤宁门以南,为紫禁城后三宫之一。明代为皇后寝兴之所,妃嫔亦有住此者。清代其建筑内布局及功能,因满族文化的融合,发生了极大的变化,主要为萨满教的祭神活动,如增设萨满祭灶等。东暖阁为清代皇帝大婚之洞房,康熙、同治、光绪帝及逊帝溥仪大婚均在此。大婚后,坤宁宫住二日即移往养心殿。坤宁宫前月台两侧摆砌黄绿相间灯笼琉璃砖槛墙。殿之东西两侧为暖殿,明间后面与坤宁门相对,穿两夹道北出坤宁门为御花园。

具体做法为:柱、槛、框、榻板、隔扇、槛窗、迎风板、木板墙找补地仗。后檐檐柱空鼓,局部挖补,挖补部分重新做地仗。框线、双皮条线、绦环线、云盘线、菱花钉扣贴金。柱、槛、框、榻板、迎风板、木板墙刷一道章丹油,三道二硃色颜料光油,罩一道光油。坤宁宫廊心墙现存完好,保留不动。

坤宁门(见图8):北向,是“内廷”中路后三宫之北门,是后三宫通往御花园的主要门户。始建于明代,初名“广运门”,嘉靖十四年(1535年)改建,并改称“坤宁门”。

具体做法为:前檐柱、大门、走马板、余塞板、门簪、隔扇找补地仗。后檐柱做一布四灰地仗。后檐榻板重做一麻五灰地仗。后檐抱框做一布四灰,后檐槛窗、帘架找补地仗。山花、博缝找补地仗。框线、双皮条线、山花、门簪线、连盈线、云盘线、绦环线贴金。柱、槛、框、隔扇、槛窗、榻板、大门、走马板、余塞板刷一道章丹油,三道二硃色颜料光油,罩光油一道。