清代舟曲县城镇地理研究——以地方志和舟曲现存金石碑刻为中心

2018-08-11马振颖赵世金

马振颖,赵世金

清代舟曲县城镇地理研究——以地方志和舟曲现存金石碑刻为中心

马振颖,赵世金

(兰州大学 敦煌学研究所,甘肃 兰州 730020)

从历史地理的角度为出发点,从自然环境、建制沿革、市镇分布、城池结构、城镇内外部结构等多个方面,分析清代舟曲城镇发展的特点及不足,以期为今后舟曲城镇建设提供借鉴和启示。

清代;舟曲;西固;碑刻;城镇地理;地方志

目前的历史地理研究,特别是城市历史地理的研究一般以通都大邑及发达地区的城镇为研究对象,很少涉及西部地区城镇尤其是陇南地区城镇的研究。实际上陇南有不少地区的城镇历史地理是比较有特色的,值得相关人士进行深入研究。舟曲县历史悠久,建城时间较早,但2010年的泥石流重大灾害给舟曲带来了巨大灾难,县城的不少建筑遭到破坏,很大程度上影响了城镇的建设与发展。选取舟曲县为个案,结合方志及舟曲现存的金石碑刻资料,通过研究明清时期舟曲县城镇的发展,从而得出一些经验教训,为以后本地区的城镇建设提供一定的参考。

一、 舟曲的自然环境及建置沿革

(一) 自然环境

清代时期,舟曲的自然条件大致与现在相似。舟曲的地形以山地为主,境内有岷山、迭山及西秦岭的余脉,地势为西北高、东南低。主要的山峰有驼岭山、翠峰山等。气候属北亚热带大陆性湿润气候。境内主要有三条主要河流“一江二河”,即白龙江、拱坝河、博峪河,这三条河自南而北,落差较大,流速较急。舟曲的地下泉水资源也很丰富,仅县城内就有“九十九眼”泉水之多,县城北有三眼泉,自南而北贯穿县城,农田多赖此灌溉。境内森林茂密,覆盖率较高,至今翠峰山周围仍为原始森林。两山之间及河谷的平坦地带适合耕作,且灌溉比较方便。舟曲县的土壤分亚高山草甸土、暗棕壤土、山地棕壤土、褐土、潮土等5类,其中,褐土土壤最多,占全县农业用地的百分之九十左右。农作物种植主要有小麦、青稞、玉米等,经济作物有棉花、花椒等。该区域草场面积较大,畜牧业发展也较好。一方水土养一方人物,适宜的自然条件为舟曲城镇的发展打下了一定的基础。

(二) 建置沿革

舟曲在战国时期即被纳入秦的疆域,秦昭王二十八年(前279)始置羌道(治所在今舟曲西北),属陇西郡。西汉元狩六年(前117),在羌道置武都郡,后改羌道县。东汉时期,羌道县属武都郡西部都尉治。三国时期,舟曲的东部、北部属魏,西部、南部曾成为蜀将姜维屯田的沓中地区。西晋永嘉元年(307)到北周天和元年(566)间,舟曲属宕昌国。北周后期,舟曲地属甘松、宕昌两郡。隋初,舟曲属宕州,后属宕昌郡。唐安史之乱之前,舟曲地属怀道县和福津县地。唐末至五代,属吐蕃势力范围。北宋时期,今舟曲归秦凤路阶州福津县。南宋绍兴二十年(1150),为福津县故城镇,辖平武、沙滩、峰贴峡寨。元至元八年(1271),舟曲为阶州辖地。至元二十六年(1289),立西固城军民千户所。洪武四年(1371)改置西固城军民千户所,先后属陕西都司、巩昌府、岷州卫。万历六年(1578),西固分设阶州州同。清初因之。雍正七年(1729),设抚彝同知,隶属于巩昌府管辖。乾隆元年(1736)改设阶州州同,仍隶属于阶州直隶州。一直延续到清末。

二、 舟曲县内市镇分布特点及其成因

本文所讨论的市镇,即是包括乡、镇在内的有商品交易活动的市集等,不一定必须有一定数量的工商业者定居经营,但一般是出于县城和村落之间,诸如交通便利之处地、具有相对独立的经济实体。

结合有关舟曲的地方志(如康熙《巩昌府志》、光绪《阶州直隶州续志》、民国《甘肃通志稿》等)、地图及其他文献记载,大致整理了一下有关舟曲市镇的资料,现对上述资料中反映的清代舟曲县市、镇的名称及其到县城的距离略作简要概述。镇番堡,县城西5里。武都关,县城西20里。峰叠城,县城西北30里。花年城,县城西北约75里。南峪寨,县城西北约75里。两河口镇,县城东南40里。杀贼桥,县城东南70里。接官亭,县城东北80里。花石关,县城东北90里。

通过对上述城镇的汇总,我们发现,清代舟曲的市镇为数不多,原来宋代茶马贸易比较发达的市镇,比如峰贴峡寨,到了清代仍然相对繁华,往来贸易之人不少。由于后来茶叶的销售由国家控制,因此明清时期舟曲市镇上所交易的物品一般以当地的土特产为主,比如茄子、芋、山药、黄瓜、香椿等农产品,榛子、柿子、樱桃、核桃、石榴、珊瑚果等山上的特产,胡麻、菜籽油等产品,棉衣、布匹等制成品,甚至还有草料等发展畜牧业所需物品等。舟曲当地基本每个村落都会自己酿酒,这类酒会不会也拿到市场上去销售呢,目前资料有限,无法得知。

这些市镇的分布情况,绝大多数都分布在河流沿岸,主要沿白龙江、岷江分布,其中花年城、峰叠城、武都关、镇番堡、南峪寨、两河口镇、杀贼桥这6个市镇分布在白龙江沿岸,剩下的接官亭、花石关分布在岷江沿岸。一般来说,都是分布在人口比较稠密的地区,并且通常情况是距离县城较近。距离县城较远的市镇中,其中杀贼桥和官亭镇属于古代驿站型城镇,过往的行人旅客较多,特别是官方往来的人员都要从此经过,这就为此地区市镇的形成与发展提供了良好的条件。再如花石关,位于岷江之上,有桥,便于行人往来,且此地临近岷州界,交通位置十分优越,这也是市镇形成的有利条件之一,与此类似的还有两河口镇,也是因交通优势而发展成为商业市镇的。再如花年城,又名华阳古城,历史悠久,早在新石器时代就有先民在此生活,此地出土有马家窑文化类型的陶器,并且曾一度为宕昌国故都城。明清时期属于黄土司的辖地,此地为藏族聚居地,畜牧业发达,是从舟曲汉地进入土司辖地的第一站,也是藏汉民族进行贸易的一个重要市镇,经过不断地发展,此地区在清代直到今天仍然是舟曲县西部交通、商贸、文化的重心。

舟曲的市镇主要有两个特点:一是市镇沿河流分布;二是东部地区的市镇数量较多。大致有以下几个原因:

一是河流沿岸大多都比较平坦,且一般道路交通比较方便,当然这也是由于地形原因所导致的,舟曲的地形与兰州有些类似,两边为高山,城市即建在两山之间的河边平坦地带。因此市镇沿河而建,一方面可以满足市镇自身的用水需求,还可以满足过往商人的用水问题。还有一个原因,宋代的茶马贸易,阴平道的西段就是沿白龙江而行的,因此后来人一直延续着前人的道路。

二是东部地区与岷州、武都等地相接壤,而西部地区与藏地接壤,西部地区归土司管辖,因此如果进行贸易,一定程度上会受到限制。东部的杀贼桥等地,本身就是驿站,交通便利自不待言,它不仅距离舟曲县城近,而且到达武都、岷州等其他城镇的距离也相对比较近,便于货物的购买及流通。并且东部地区的村落较多,农作物等的种植面积也较广,这就为商业贸易提供了交换物资,同时也可以满足村落百姓的自身需求。

舟曲的市镇通过商业贸易,将舟曲所产的当归、党参、大麻等中药材卖到了全国各地,特别是清代舟曲的旱烟,销路也很广,成为最具特色的地方产品之一。无论如何,舟曲市镇的发展为整个舟曲的经济发展所作出的贡献是不可磨灭的。

三、舟曲县城池结构变化

“西固城(今舟曲县城)自汉元帝时开设,所谓武都戍也。宋绍兴二十年,福津令张俊臣筑。二十七年,县令苗彦茂重建城堡。明洪武十四年,千户姚富新筑,以旧城为西关,周三里,高三丈,池深八尺。辟四门:东曰望阳,西曰戎服,南曰镇静,北曰永泰。南、西、北三门,俱覆以楼;东门在驼岭上,无楼。‘万历三年百户房宪增筑’。”[1]“乾隆三十七年,州同阿什浑重修。五十一年,州同陈熺又重修。光绪五年,因地震,城塌。七年,西固州同周书、总戎李志刚重修。城垣周六百六十丈,高二丈四尺。筑四面城门,修西、南、北三门城楼,筑东、南、北敌台各一。又筑东南大敌台一座。‘新辟南北水门二,且北水门两侧各置炮台一座。’”[2]“在城东南敌台建奎星阁一座,又新筑北瓮城一道,辟一门。‘城垛共一千余个’[3]。沿城身新修水土佥二十四道,高矮不等。在西北城之角,修砌石堤一道,以堪护城脚。后南门为水所冲,三十年六月,河水暴涨又冲毁西南角楼,城垣,三十三年重修。”

宋代所筑的城池,其大小虽然没有文献记载,但规模当不会太大,且从筑造时间来看,绍兴二十年始筑,仅仅过了7年,到绍兴二十七年又重建,除了自然原因以外,少数民族的入侵及城池的不牢固也可能为重修的原因之一。

明洪武四年,西固千户韩文率众归附明朝。洪武十四年,千户姚富新筑的西固城,因为有文献记载,我们可以大致了解当时西固城的面貌:以旧城为西关而扩建,扩建以后城周长三里,高三丈,四周有池,深八尺。有四座城门,分别有各自的名称,且南、西、北三门上还有城楼。东门在驼岭之上。实际上,在洪武十六年的时候,朝廷下过诏令:“秋七月丁未,诏天下都司:凡所属卫所城池,及境内道里远近,山川险易,关津亭堠,舟车漕运,仓库邮传,土地所产,悉绘图以献。”[4]因此我们推测,在洪武年间,详细的西固城池图应该进献过朝廷,但因时间太久,现在已无法得知,不过其规模形制应当与方志中姚富所筑相吻合,只是更为详细。到了万历年间,皇帝下令各边城倍筑西城,西固城也随之增筑了西城,此事舟曲现存的《明承信校尉房临溪墓志铭》有记载:“万历乙亥,上命各边城垣周围,倍筑西城,当道委公督事,公不惮辛劳,不恤昏暮,三年告成。”此次增筑,大致奠定了清代舟曲城的规模,为以后的城市发展打下了一定的基础。

关于清代的舟曲城的规模及大小,下面列举几张不同时期的西固城池图,可以比较直观的了解到一些信息。

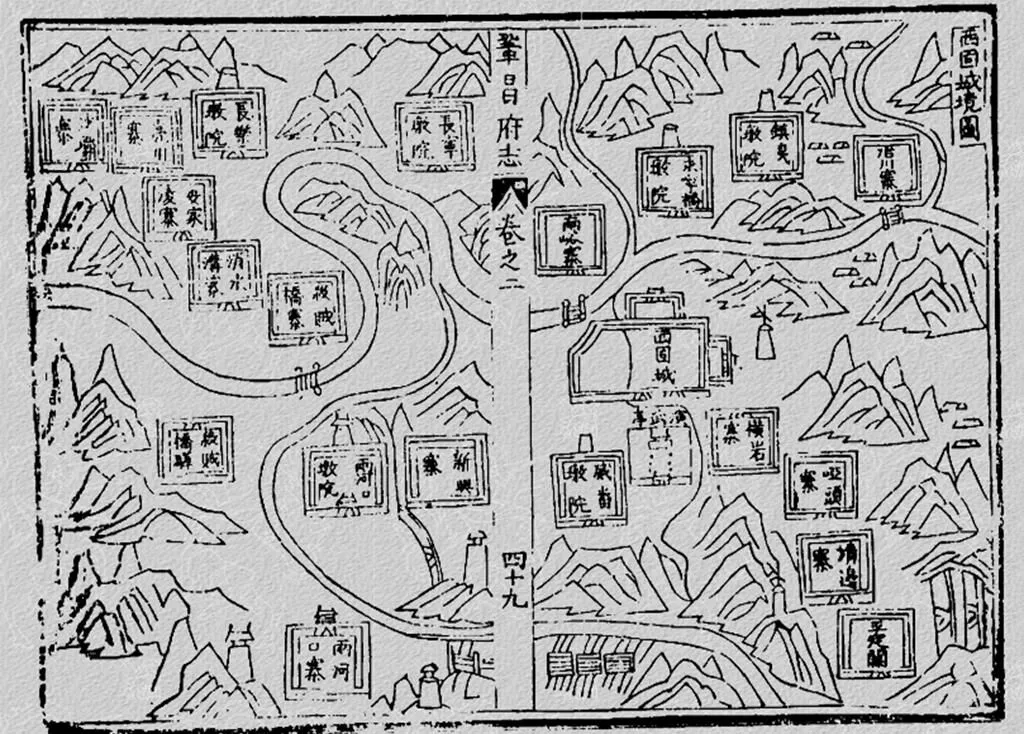

图1 康熙版《巩昌府志》中的西固城图

从康熙版《巩昌府志》中的西固城图,我们可以很清楚地看到西固城的西城,其规模不大,仅相当于内城的十分之一左右,但是却可以起到保护内城的作用,并且城西土地较为平坦,在此地筑城有一定的优势。除了西城以外,还可以看到西固城的南面,紧挨着南城墙也有类似的外城,在白龙江的北岸,这在文献中没有找到记载,不过白龙江以南属于番地,因这一外城有可能也是因为战略原因而修筑的。再看西固城北,有演武亭(厅),从图上来看占地规模不小。在此地设演武厅的原因有二,一是城北临近番地,可以起到防御的作用;二是原来西固的军营、卫所即在北门外,距离较近,方便练兵。此外,西固城周围有众多的堡寨,遭遇紧急情况之时,这些堡寨不仅可以自我保护,而且可以相互呼应,共同保障西固城的安全。这是我们从康熙时的西固城图中可以看到的一些信息。

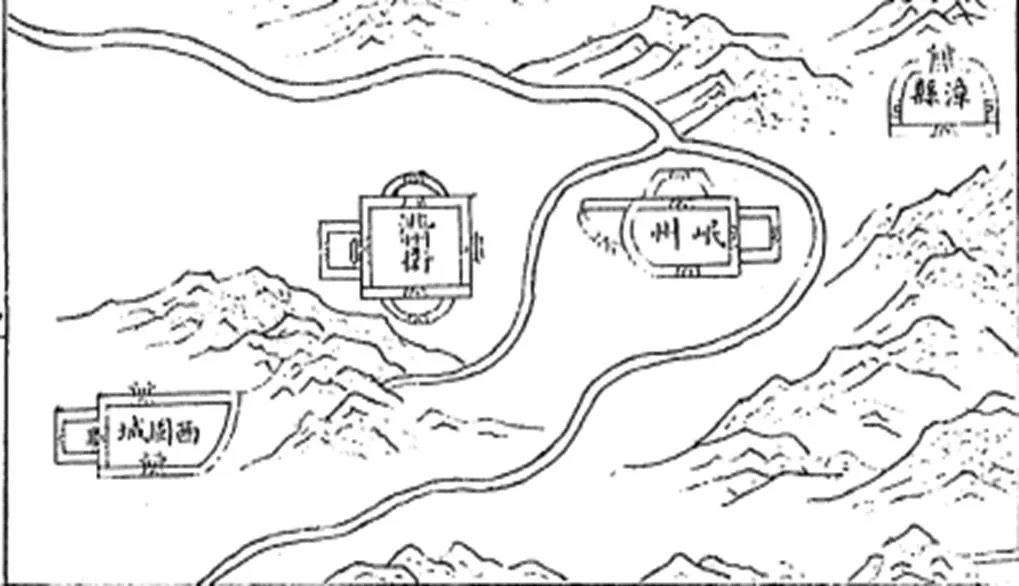

图2 乾隆版《甘肃通志》中的西固城图

乾隆年间,西固城的主体规模仍像从前一样,未有多大变化。从中还是可以很明显地看到西城的存在。

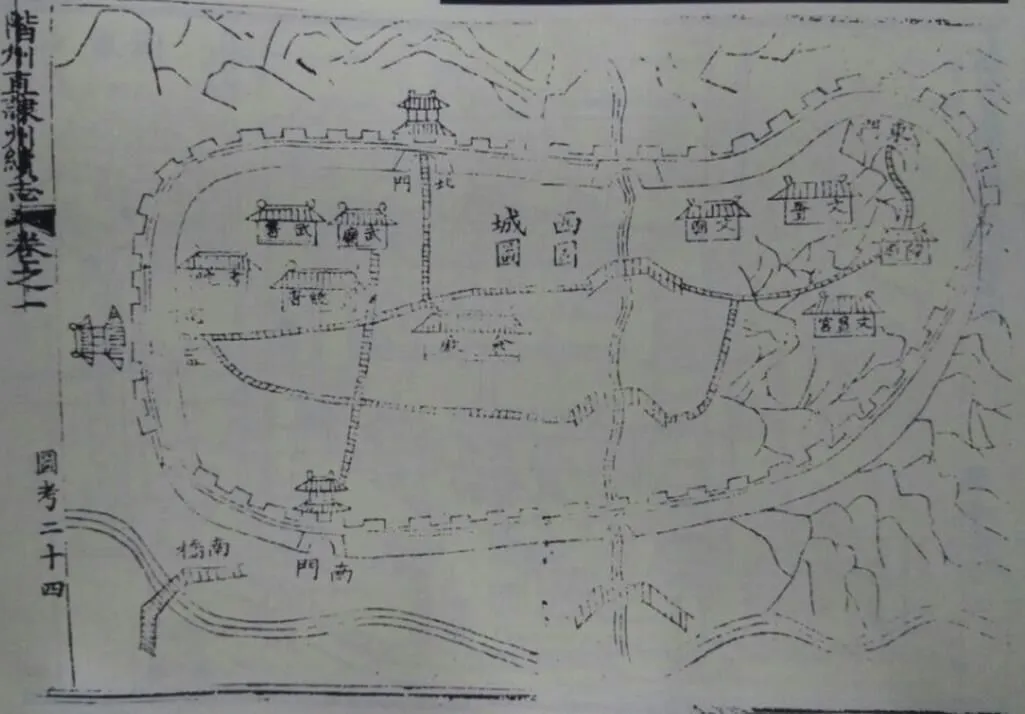

到了清末,方志中对于西固城池图描绘比较详细,不仅画出了四门、衙署、庙宇等的方位,还画出了城内主干道的路线,特别是三眼泉渠穿城而过,南北水门的方位记载详细。后两张图可以很明显地看出西固城内部的结构已经具有一定的特征,比如祠庙区、官署区等,每一类的区域都相对集中,各自有自己的范围。

光绪版《阶州直隶州续志》成书于光绪十三年,所载的西固城当是光绪七年西固州同周书重修后的城池,此时已经看不到西城的踪迹了,不知道是拆除了还是被纳入到内城之中了,从相关文献资料的记载来看,西固城城墙的长度已经由三里增加到了六百六十六丈(相当于四里余),因此我们推测,原来的西城已经被纳入到内城之中了。并且在光绪六到七年的那次重修西固城垣的工程中,西固城的北门已改称“拱辰”。有出土的石匾为证,至于其他城门是否也改过名,目前资料有限,不得而知。

图3 光绪版《阶州直隶州续志》中的西固城图

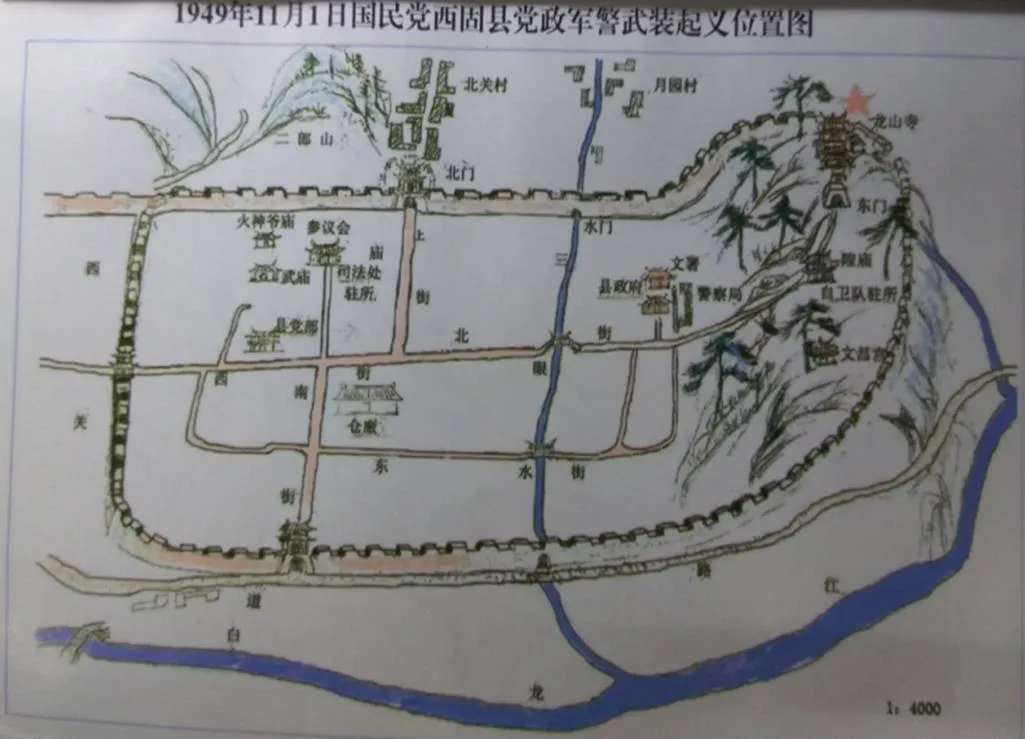

图4 1949年西固起义时的西固地图

舟曲县城在明清两代共新修或重修过6次,其中明代2次,清代4次。对重修的原因进行分析,舟曲在清代自然灾害还是比较频繁的,因地形及气候等原因,极易发生自然灾害,加之临近番地,受战乱的影响比较大,但是不论怎样,西固城地处与番界交接之处,其战略位置是非常重要的,因此历届政府对城池的修筑及加固都比较用心。舟曲县城的面积,因其形状不规则,仅凭城墙周长六百六十六丈,不容易计算城池的面积。

四、 西固(舟曲)城内部空间结构及内部功能区的划分

(一) 城门与主街

从《阶州直隶州续志》所附的西固城图中,我们可以看出城池是属于不规则形状的,虽然设有东、西、南、北四门,但两两并不对称,东门更为特别,建在驼岭上,并且不是建在正中。县内共有四条主要街道,其中有一条主干道迂回曲折贯通东西两城门。这样的城市布局,充分体现了古代风水学的影响。城门的设计,一般要遵循三个原则:城门需开在东、西、南、北四个吉利方位;城门不应建设在龙脉的正脊之上;要便于通气与藏风聚气。舟曲县城的东门没有建在驼岭山的中央,即是由于风水学的缘故所致。街道的设计,也要大致符合几个基本原则:街道需正对着城门;街道需依照地形地势而建;城内必有一条主干道贯通。因舟曲的四个城门并非两两相对,导致城内道路的蜿蜒曲折,但总体上符合风水学对街道设计的要求。

(二) 功能区的位置及特点

清代舟曲县城的最基本的设施主要分为三部分:代表国家行使权力的官署,以文化教育机构为主体的文教区,以宗教类场所为主体的祠庙区,城中居民的住宅区及商业活动区。

官署具体包括衙署、军署、监狱、仓库等,主要有西固的州同署(即后来的县衙)、千总署、都司署(也称都司厅,即原守备署)等。文化教育机构包括文庙、书院、义学、私塾等;宗教类场所包括佛寺、道观、先农坛、社稷坛、厉坛、旗纛庙等。居民的住宅区以及商业活动区也分布在县城各处,呈现出一定的特点。

1. 官署区,包括州同署、都司厅、监狱、仓库等

州同署:在城内北隅,万历二年建,康熙二十五年重修,雍正七年以后,成为抚彝同知署,后成为县衙。

千总署:在城内,武庙的南侧。

都司厅(原守备署,又称武署):在西固城内,武庙西侧。

监狱:在州同署左侧。

仓库:有二,广丰仓,在县治东;常平仓,在县治左。

2. 文教区,包括文庙、武庙、书院、义学、私塾等

文庙:在县城内东部偏北。

武庙:在县城内西部偏北,武署的左侧。

书院:翠峰书苑,在城内西街。

义学:城内两处,分布在关帝庙、北关厢。

私塾:文昌宫私塾、西胜寺私塾、大佛寺私塾。

3. 祠庙区

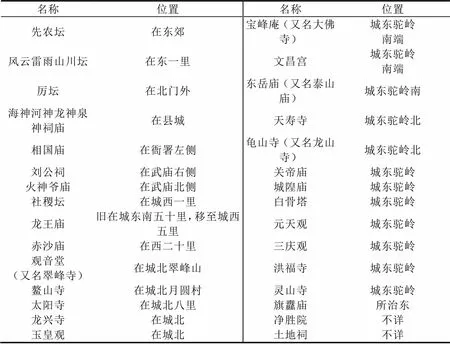

佛寺、道观、先农坛、社稷坛、厉坛、旗纛庙等,详见表1。

表1 舟曲县城内的宗教祭祀场所

4. 居民住宅区及商业活动区,包括店铺、楼阁、民房等

奂家厅:在城内西街。

上翠号:在城南街清和巷。

奎星阁:在城东南角。

望峰楼:在城东驼岭。

此外,通过舟曲清代一些人物的籍贯,也可以提供一些线索,记载籍贯为西固西关的有:张济、张绅、张仲魁等;西固东街的有张尚仁、张万魁等;西固西街的有房暄等,西固南街的有韩承谟等,西固北街的有刘克仁等。住在西关、西街及东街的居民较多,还有一部分居民居住在北城门外的北关村和月圆村。商业活动则主要集中于县城内的东部及东南部。

通过对舟曲县城内各功能区的统计与分析,可以发现舟曲县城的功能区的几个特点:

第一,官署区一般位于整个县城的北部,因为县城内北部地势略高于南部,首先可以体现其统治地位,再者仓库选在地势平坦爽朗之处,也有利于粮食的储存。

第二,文教区一般分布在官署区的附近,不仅便于管理,也体现了官府对于文化教育事业的重视。义学、私塾则分布在居民聚居之地。

第三,宗教祭祀为主的祠庙区主要分布在城东驼岭山与城北的翠峰山、二郎山等处,尤以驼岭山上的庙宇最多。

第四,居民的居住区呈现比较分散的特点,以城内西部及城南街分布较多。商业活动区的分布也受居民居住区分布的影响,大致分布在城内东部及东南部,因城东驼岭上有宗教祭祀类场所,人员往来较多,这也就为商业活动提供了条件。

五、舟曲县城镇发展的特色及启示

(一) 舟曲县城镇发展的特色

城镇因卫所而兴起。舟曲与藏地接壤,自元代起就成为一座边城卫所。明代洪武四年,千户韩文率众归顺后,仍在西固设守御千户所,先后归陕西都司及岷州卫行都指挥使司管辖。明洪武十四年,千户姚富以西关为旧城,展筑西固城,实际上即是扩建西固千户所,因此,得益于边城卫所的设置,西固军民千户所的选址与兴建,为后来舟曲县城的发展打下了一定的基础。

明代的边城卫所都筑有完整的城墙,城内不仅分布有衙署、营房、操练场、仓库,还分布有民居、寺庙等。卫所城的主要功能就是容纳军队屯戍,因此卫所的城池大都相对方正。但受到地形、地势的影响,甘肃的不少卫所,特别是甘肃南部的部分卫所,其形制并不是传统的方正形,而是呈现三角形、不规则形等形状。比如康县的城池呈三角形,阶州的城池呈类椭圆形,而舟曲的城池也呈现不规则形,东、北两面城墙均蜿蜒曲折,这即是受城东驼岭山及城北翠峰山、二郎山等地势的影响。

卫所的北部,地势相对较为平坦,也就为屯田创造了条件,这就是为何城内的衙署、军署都分布在城内北部的重要原因之一,便于屯垦及操练。万历三年的倍筑西城一事,不仅起到了军事防御功能的作用,也为城市的建设发展提供了方向,城东为驼岭阻挡,无法再向东扩展;城北不远也为山峰,向北扩展也不易;城南为白龙江,夏季易发洪水,因此不可能再往南发展;故只有向西发展。首先,城西地势较为平坦,构建城池相对较容易;其次,向西也是位于白龙江的北岸,土壤较为肥沃,灌溉比较便利,有助于农业发展;第三,向西不远即为镇番堡,有堡寨的护卫,也为城镇向西发展提供了安全的保障。

(二) 对当今舟曲城镇发展的启示

早在万历版《阶州志》中,编志者就曾对西固城建置提出过建议:“(西固治)土城一座,设在西之尽境。邻番,极冲。四山高,衙门低限,宜改治左山之麓。”当然,这只是当时编志者的个人观点,并未对以后舟曲县城的建设产生影响,但至少可以说明,前人早已注意到城镇建置的重要性。

通过对清代舟曲城镇地理的分析,可以得出几点启示:

一是城镇需靠近河流或水源,可以方便城镇用水,减少因用水不足而带来的负面影响。

二是城镇需往地势较为平坦之处发展,可以节省建造成本。且要选择地质稳定之处,以降低自然灾害带来的影响。

三是交通便利对城镇的发展也相当重要,便利的交通有利于物资的进入与输出,从而促进商品贸易的发展。

四是城镇周围要有良好的环境,以便城内百姓的休闲娱乐,如舟曲县城东驼岭及城北翠峰山上有不少祠庙,是游览的好去处。

2010年8月8日,舟曲发生的特大泥石流对舟曲的老城带来了巨大的破坏。灾难之后,由外地专家规划选址,在离老县城城西15公里处,选择了一块平坦的河滩地作为舟曲新县城的基址。此次选址即借鉴了古代舟曲县城镇发展的规律及启示,这一案例更加凸显了古代城镇地理的研究对于今天城镇建设的借鉴意义。

[1]舟曲县志编委会.舟曲县志[M].北京:生活·读书·新知三联书店,1996:737-738.

[2]吴景山.甘南藏族自治州金石录[M].兰州:甘肃人民出版社,2001.

[3] 叶恩沛,修.吕震南,纂.曾礼,点校.阶州直隶州续志[M].兰州:兰州大学出版社,1987.

[4]明太祖实录[M].台北:台湾“中央研究院史语所”校印本,1962:2416.

(责任编辑、校对:刘永海)

A Study on the Cities and Towns’ Geography of Zhouqu during Qing Dynasty with Local Chronicles and Zhouqu Stone Inscription as the Center

MA Zhen-ying, ZHAO Shi-jin

(Institute of Dunhuang Study, Lanzhou University, Lanzhou 730020, China)

From the perspective of historical geography, the characteristics and shortcomings of the urban development of Zhouqu in the Qing Dynasty are studied from the perspectives of natural environment, evolution of the system, distribution of cities and towns, structure of urban areas, the internal and external structure of cities and towns. It will provide reference and inspiration for urban construction in Zhouqu.

Qing dynasty; Zhouqu; Xigu; inscriptions; urban geography; local chronicles

K290

A

1009-9115(2018)04-0133-06

10.3969/j.issn.1009-9115.2018.04.023

2018-04-18

2018-06-20

马振颖(1992-),男,山东淄博人,博士研究生,研究方向为历史文献学。