基于生产性实训基地的“专业实习”课程教学改革研究

2018-08-08孔真

孔 真

(乌鲁木齐职业大学 信息工程学院,新疆 乌鲁木齐 830002)

一、课程的性质与定位

“专业实习”是乌鲁木齐职业大学印刷媒体技术专业的一门核心课程,也是专业教学环节中的最后一门课程。该课程由实训基地生产主管与校内专任教师共同授课,学生通过参与岗位工作过程提高操作能力,获得生产经验积累,同时对职业素质养成和道德培育起到积极作用。在这一过程中,学生逐渐转变成企业员工,履行企业职业岗位责任,融汇贯通地将在校所学课程内容结合实际进行综合运用,实现教学与实践的零距离对接。

二、课程设计及存在的问题

按照课程计划,将学生安排在校企合作企业实习具有地点分散、人员多元、岗位差异大、时间交错的管理特殊性,从而导致课程教学存在较大问题,在人才培养质量上还有欠缺,主要表现在以下四个方面:

(一)企业生产管理有差异,“专业实习”课程标准难统一

按照教学计划,“专业实习”课程在校外生产性实训基地完成。但一般大中型印刷企业仅能接收10名左右实习学生。根据学校专业招生情况,至少需要6-7家以上印刷企业参与教学管理中来。

虽然“专业实习”课程培养学生的标准是相同的,然而,不同的印刷企业在生产产品类别、生产线设备、生产环境、质量标准、企业文化、管理模式、工作量等诸多方面各有不同。从某种程度上讲,课程标准在不同管理环境下,达到的培养目标是参差不齐的。甚至部分合作企业按照“专业实习”课程标准能力目标要求(见表1),仅能完成专业能力中的二至三项。

表1 “专业实习”课程标准能力目标要求

(二)生产周期业务量变化大,部分企业仅限于使用学生却不培养学生,课程计划难实施

按照“专业实习”课程教学计划,合作企业应安排学生至少在四个工作岗位上进行轮岗实习,即每个岗位工作时间平均为四周。学生通过印前、印刷、印后、质检等岗位参与实践,对整个专业学习和企业生产流程有一个较为全面的了解和训练。但企业以生产利润为首要目标,一方面在一些关键性岗位上,怕产生废品,不允许学生参与工作,例如设计、胶印机操作等;一方面在企业生产业务量较大的阶段,学生较多从事劳动密集型岗位工作,很难接触到技术含量较高的工作岗位。虽然在实习初,学校与企业签订了《校企合作——实习协议书》,但在实习落实管理时,企业往往不能够按合约执行,“专业实习”课程计划难以保障。

(三)实习期间“强工作过程,弱教学参与与监督管理”,“专业实习”课程质量难保证

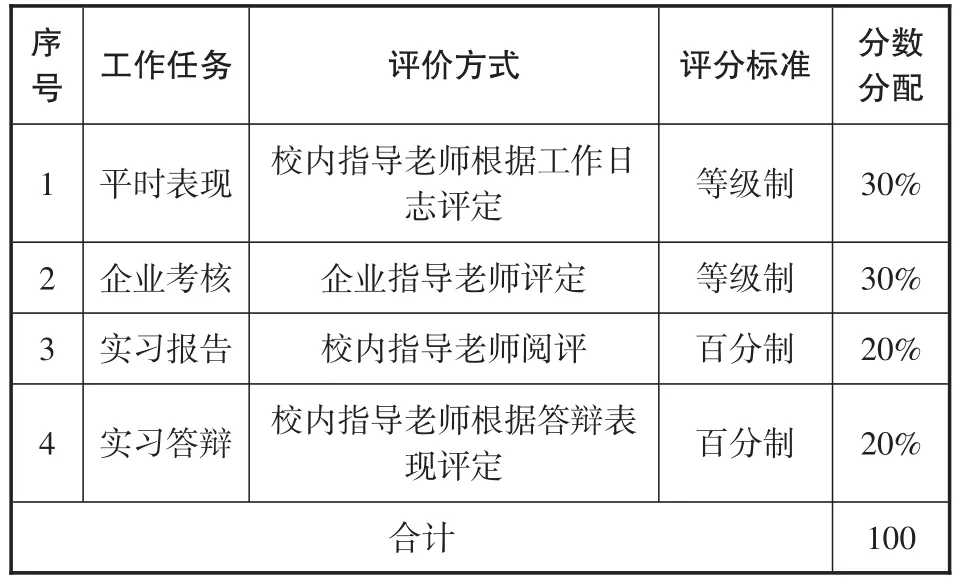

学校派班主任(专业教师)1-2名参与教学、生活管理。企业方派3-4名部门主管和1名人力资源部门人员参与学生实训、生产工作、生活管理。整个实习期间,由企业和学校给予实习过程综合评定成绩。学校专业教师主要工作时间和地点集中在校内,对学生仅仅停留在思想教育工作指导和安全生产教育等方面,没有真正做到参与教育教学管理。学生在四个月的顶岗实习期间,没有得到系统的课程知识学习、规范的技能培养,仅仅依托企业方,学生全面参与生产,在从“学生”到“员工”的转化过程中,更多的是“工”,少量的是“学”。专业教师脱离教学过程,“专业实习”考核管理难落实,考核评价见表2。

表2 “专业实习”考核评价表

(四)校企合作体制机制不健全,课程保障体系不完善

学校印刷技术专业在长达十年的时间,采用“学徒制”顶岗实习的方式完成“专业实习”课程,已基本达到高职院校人才培养的能力培养和实践教学的要求。期间,不断完善“校外顶岗实习学生安全管理制度”“专业实习教师管理标准”“学生实习管理制度”“校企合作-实习协议”等文本内容。但是,校企合作仅仅停留在“解决用工”和“完成课程”的初级阶段,离规范化人才培养目标,还有一定距离。一方面,企业以完成生产任务为主要目的而接收实习学生,缺少人才培养意识;另一方面,缺少教学方法和教学内容系统化的有效传播方式。校企合作体制机制需健全,“专业实习”课程保障体系待完善。

三、课程教学改革与创新

基于创新协同育人模式,打破常规教学方法,细化教学管理制度,修订考核评价方案,完善“专业实习”课程标准。充分利用网络信息化课堂管理平台和实习管理平台,协调“工”和“学”有机融合,开展适应生产性企业的有效课程教学改革。

(一)创新协同育人模式,校企共同参与课程设计

校企合作创新教育是一种以市场和社会需求为导向的运行机制,旨在培养学生的综合素质,提高学生的就业竞争力。要达到人才培养要求,则需要按照“校企双赢、共有责任”原则,共同制定课程标准、岗位标准、技术标准、质量控制标准及相应的实施方案。因此,校企共同参与课程设计十分必要。例如,本文研究以“校中厂”为“专业实习”课程改革平台,结合人才培养目标及课程标准,针对企业特点,适当调整课程内容。期间,要求企业主管参与教学课程设计,形成“一岗位一师傅”“一月一修订”的协同育人管理模式。

(二)采用师傅带徒弟的教学方法,有效融合教学内容与工作内容

师傅带徒弟的教学方法需要有完善的培养管理机制予以保障,管理机制中需明确校企双方的“义务”和“分工”,要将师傅教徒弟的“生产工艺”和教师教学生的“课程体系”有效融合。在校期间,学生主要完成基础知识学习,适当融入实践操作环节,强化专业素养。在企业期间,学生主要对前期积累的理论知识进行实践验证和技术经验积累,重在综合运用。通过这种方法,有效融合教学内容和工作内容,逐步达到校企协作育人的效果。

(三)三方参与考核评价,岗位业绩与学习成绩综合评定

由学校与企业、职教专家及行业专家、师傅共同制定学生评价标准,把企业岗位任务考核标准中的重要指标转化为学徒学业考核指标。一是课程评价不能以教师评价作为唯一评价标准。需要建立学生互评、教师点评、企业参评的三方管理体系。二是教学质量监控不能仅仅只针对学生,需要学校与企业共同制订教学质量监控机制,对教师教学水平进行考核,对师傅工作能力进行评价。三是按照企业聘用标准,建立能力本位评价标准,除学生、教师和企业三方评价之外,还要加入社会评价,确保学生全面发展。

(四)充分利用信息化平台,强化三方互动环节

利用手机平台参与教学管理在日常教学中已屡见不鲜,在“身处异地”的专业实习教学管理中,信息化平台将发挥更重要的作用,这也是本文提出的课程教学改革中采用的主要改革方式。一是学生在校外实习期间,教师利用移动终端功能提前针对不同实习岗位上传教学资源,同时加强学生日常考核、监督管理。二是师傅作为“助教身份”加入课堂,与学生一起通过生产实地拍摄教学资源,上传到“蓝墨云班课堂”。学生和师傅也参与到教学资源制作中来,成为“数字内容的提供商”。三是加强信息化平台学习过程管理中的“讨论、交流”环节重要部分。通过“头脑风暴”“在线答疑”“题库测试”等环节,学生在企业参与生产的同时可以对在校期间所学理论知识进行巩固,教师能通过该平台更好地参与教学管理,对学生实习岗位变化等实现全程跟踪。四是学生在不同企业从事相同岗位工作,不同企业师傅在相同专业领域参与不同程度的技术经验交流,为建立丰富、多元化的平台资源提供了有力保障。

(五)规范教学管理制度,完善合作体制机制,逐步推进学生职业素质养成

规范教学管理制度不仅仅针对校内专业课程,还应建立健全企业学校导师选拔、任用、培养、考核、激励措施,形成符合“校中厂”能够承担教学的“兼职教师聘用标准”,在“厂中校”能够具备生产能力的“兼职导师聘用标准”。如,建立《企业教学标准》《学校教学标准》《师傅聘用标准》《师傅考核标准》《企业师傅选聘制度》《学校师傅选聘制度》《实习激励约束办法》《教学质量评价标准》等。

图1 理想的课程保障体系