我国藏区信息化发展水平测度

——以四川甘孜藏族自治州为例*

2018-08-08

0 引言

经济贫困和信息贫困之间具有很强的正关系[1],经济贫困会加剧信息贫困,使贫困落后地区被现代化进程抛离,继而产生信息资源稀缺者愈稀缺、信息资源丰裕者愈丰裕的“马太效应”[2],信息贫困人群会因为信息贫困被排斥到经济富裕之外[3]。习近平总书记在中央第六次西藏工作座谈会上指出:西藏和四省藏区已经进入全面建成小康社会决定性阶段,要大力推进基本公共服务,突出精准扶贫、精准脱贫,扎实解决导致贫困发生的关键问题,尽快改善特困人群生活状况。准确把握藏区信息贫困的状况及程度是摆脱信息贫困的前提。

1970年代初,信息贫困这个术语开始出现在社会信息化背景下的学术讨论中。Parker率先使用“信息贫困”一词[4];Shen从文化和结构角度对城市边缘化群体的信息贫困和减贫策略进行分析[5];Thompson通过研究与信息贫困文献,提出在信息行为中应该考虑信息素养[6]。也有学者涉足藏区信息贫困的探讨,探究藏区社会排斥和边缘化问题,包含信息技术的社会排斥[7],强调教育会使藏区农牧民获取信息能力增强[8]。近年国内开始关注信息贫困问题,讨论信息贫困的经济学机理、信息与贫困之间的关系[9-10];针对藏区信息贫困问题的研究2000年后才出现,如讨论藏区农牧区信息化建设存在的困境和制约因素[11]、分析藏区农牧区科技信息服务体系问题[12]。这些研究围绕藏区信息化建设、信息传播与共享、信息服务体系等主题展开,强调提高信息化水平的重要性。面临信息技术强大的渗透性和信息资源应用的广泛性,关注藏区民生改善,信息贫困应给予重视。基于此,本文以四川甘孜藏族自治州(以下简称“甘孜州”)为例,对这样一个特殊集中连片贫困区域的信息化发展水平进行探究,为藏区精准摆脱信息贫困提供政策依据。

1 信息化发展水平测度指标体系构建

1.1 信息化发展水平测度指标综述

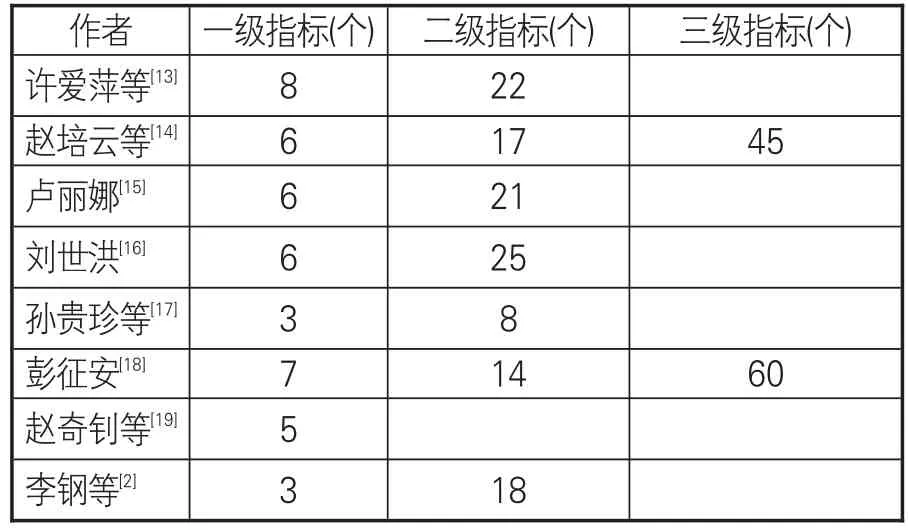

通过对现有文献建立的信息化发展水平测度指标体系进行梳理(见表1),发现各指标体系的指标级别分布、指标个数、指标内容不尽相同,其中信息基础设施、信息产业和信息人才是各文献中重点考察运用的指标。在较多文献中,信息基础设施主要选取广播电视设施覆盖率、长途光缆覆盖率、电话普及率、电视普及率和计算机普及率等指标,信息产业主要包括信息产业GDP占比、人均信息产业量、人均信息产业国内生产总值等,信息人才主要考察学生占比、教师占比、科研人员占比以及信息人员数量等指标。

表1 信息化发展水平测度指标综述列表

1.2 信息化发展水平测度指标构建方案

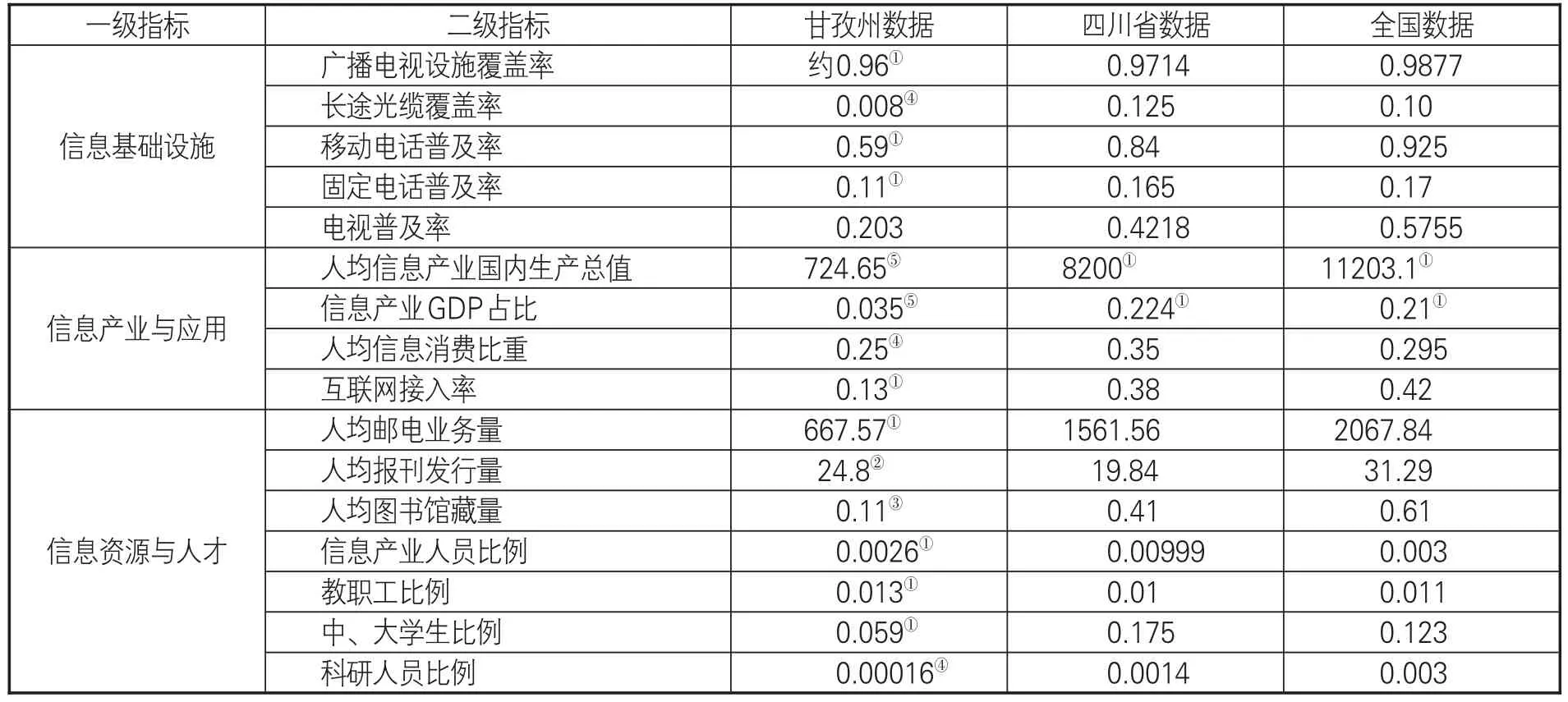

结合上述研究,咨询相关专家,考虑到数据的可取性和适用性,尝试建立藏区信息化发展水平测度指标体系,见表2。该体系包含信息基础设施、信息产业与应用、信息资源与人才等3个一级指标、16个二级指标。信息基础设施作为信息化发展水平的客观硬件条件,能直接反映一个地区信息设备普及状态,是衡量信息发展水平的重要指标。信息产业能客观描述一个地区信息化建设和发展状态,而信息应用主要反映居民运用信息化设备的情况,以及花费在网络通信方面的状况。信息资源承载着信息化基础结构的实质内容,能够直接反映信息化建设情况;信息人才作为资源的一部分,既是信息传播的重要媒介,又是信息化发展的中流砥柱,把两者合并作为一级指标,能更好地反映当地信息发展过程中资源拥有、资源利用状况。

表2 信息化发展水平测度指标体系

2 实证分析

2.1 研究对象

四川藏区包含甘孜藏族自治州、阿坝藏族羌族自治州和木里藏族自治县(属凉山州),是一个集民族地区、革命老区、贫困地区、地震灾区为一体的连片特困地区,是国家新一轮扶贫开发攻坚战主战场之一。其中,甘孜州是四川面积最大、海拔最高、辖县最多、人口密度最低的民族自治地区,处于“治藏依托”“安康必先通康”的战略地位,特殊的地理位置、气候环境、资源状况以及独特的历史文化和经济社会条件决定了探究甘孜州信息贫困问题对西部地区乃至全国藏区都有着现实意义。甘孜州辖康定泸定、丹巴、甘孜、新龙、德格等18个县(市)、325个乡(镇)、2679个行政村,有丰富的水力、地热和矿产资源,产业以农业和畜牧业为主。甘孜州既是历史上早期民族频繁迁徙的“民族走廊”腹心带,又是内地通往西藏的交通枢纽、藏汉贸易的主要集散地和“茶马互市”中心,传承着悠久的康巴文化[20]。

2.2 数据来源

为研究甘孜州信息化发展水平,以上文构建的指标测度体系为依据,通过对相关年鉴、数据报表等官方文件的查阅,搜集甘孜州、四川省、全国的各项指标进行比较,见表3。

表3 信息化发展水平测度指标体系在不同地区的数据情况

2.3 甘孜州信息化发展水平测度

为展示甘孜州信息化水平,对表3数据进行标准化处理,最后形成信息基础设施、信息产业与应用、信息资源与人才三方面的基本情况,见图1-3。通过对图1-图3分析比较,发现甘孜州的信息基础设施配备较低,信息产业弱,互联网接入率不及四川平均水平的一半,约为全国平均水平的四分之一,信息资源与四川、全国平均水平相比差异较大,由此可见甘孜州的信息化发展水平整体低于四川、全国平均水平。

信息基础设施反映出一个地区信息化设备配置问题。从图1可见,除电视普及率低于全国平均水平外,四川与全国平均水平相当。广播电视设施覆盖率、固定电话普及率在三者之间的差距较小,甘孜州这两项配置情况大致达到四川、全国平均水平。然而长途光缆覆盖率、移动电话普及率、电视普及率三组数据相差较大。开通有线电视的村349个,仅占全部行政村9.3%,还有2000多户村落没有配备有线电视[20]。移动电话的使用使人们可以随时随地了解资讯、日常、就业、政策和相关服务,但甘孜州的移动电话普及率明显低于四川、全国平均水平。

图1 三区域信息基础设施分析图

从图2可见,甘孜州信息基础设施各数据明显低于四川及全国平均水平。在信息产业方面,人均信息产业生产总值和信息产业GDP占比与四川、全国比较相差甚远,其中四川信息产业GDP占比、人均信息消费比重甚至略微超越全国平均水平,可见甘孜州对四川贡献很低,甚至可以说“拖后腿”。对信息应用来说,甘孜州互联网接入率、人均消费比重仍低于四川、全国平均水平。甘孜州拥有2679个行政村,而互联网接入村仅458个[20],互联网接入率不及四川平均水平一半,约为全国平均水平四分之一。

图2 三区域信息产业与应用分析图

图3主要展现的是对于信息资源与人才的考察,甘孜州人均报刊发行量略高于四川平均水平,低于全国平均水平。而人均图书馆藏量与人均邮电业务量两指标都与四川、全国平均水平相差较大。此外,信息人才作为另一种关键的资源形式也在信息发展中起到重要作用。教职工比例与四川、全国平均水平接近,然而科研人员、信息产业人员占比很少,而四川信息产业人员比例远远高于全国平均水平,中、大学生比例也略高于全国平均水平,说明四川省整体的文化教育水平和信息发展水平较高,但信息人才分布以及教育文化重视程度相对集中于部分地区,且地区之间差距较大,如甘孜州中、大学生比例很低,占比不及四川、全国平均水平。

图3 三区域信息资源与人才分析图

3 甘孜州信息贫困成因

3.1 地理因素

甘孜州地广人稀,15.3万平方公里的土地上只有110万人,人口密度为6.5人/平方公里,这种典型的分布模式对当地基础设施和公共文化服务带来巨大压力,形成村落之间难以通电通路、相对封闭状态,表现出基础设施和公共文化服务缺失型贫困。甘孜州平均海拔为3500米,高山峡谷地貌造成地形险峻,带来地形的阻隔性和分散性,这种特殊地貌为信息基础设施建设带来不便。设备材料的运输、长途光缆的铺设以及设备投入运用等都会比一般城市或地貌较为平缓的地区更加困难,阻碍了信息设备的安装、通信和维护。因此,独特的自然地理环境成为禁锢甘孜州居民信息水平发展的因素之一。

3.2 经济因素

甘孜州作为14个集中连片特困地区之一和四川扶贫攻坚“四大片区”之一,是全省扶贫攻坚的主战场,尤其是贫困农牧区是全省全州全面建成小康社会的最大“短板”。甘孜州城镇居民人均可支配收入24978元,农村居民人均可支配收入8408元,两者差距悬殊,全州农民纯收入远远低于全国人均水平。经济收入与信息消费呈正相关[21],在拮据经济状况下,解决基本的民生问题后,居民无能力负担教育、医疗、通讯等信息费用,制约着本地居民对信息服务的消费,极低的经济水平进一步束缚着居民的信息需求。此外,落后的经济条件为甘孜州人才培养、人才吸引带来障碍。工资低、生活配套低、工作上升空间低形成的“三低”条件对人才的吸引效果不佳,导致当地人才引进率低、人才流失严重、人才掌控不稳定等现象。

3.3 文化因素

文化与地理环境总是相互作用,地理环境的差异也是导致文化差异的重要原因,甘孜州特有的地理环境所形成的康巴文化以及历史沿袭下的藏传佛教与现代化进程相冲突。甘孜州的文化传统与生产方式交织,形成以农业、畜牧业为主,矿产、旅游做为潜在发展性产业,信息产业发展严重阻滞的局面,成为甘孜州信息贫困的另一大重要原因。在信息产业链中,科研工作者、信息人员的配置又与当地信息产业发展状态和需求相辅相成,形成恶性循环。由于甘孜州长期是藏传佛教盛行的社会,农牧民的人生观、价值观长期受宗教影响和支配,每年除基本民生消费外,花销着重在宗教信仰方面,信息消费意识薄弱,“重信仰、轻物质”思想严重,对物质财富的追求是“刚够就好”,导致藏族农牧民有着不同于其他地区的贫富观,其商业观念淡薄[22]。如此,在传统文化与现代社会的冲撞和排斥中,甘孜州偏离了现代化进程,信息技术和相关应用无法有效渗入,造成信息化发展水平低下的现实困境。

3.4 教育因素

习近平总书记强调“扶贫先扶志,扶贫必扶智”“志智双扶”核心在于教育贫困群众改变传统观念,树立教育意识,实现自我发展。而信息贫困与愚昧无知往往具有共生关系,表面看是物质性、政策性贫困,但究其根源在于缺乏改变贫困现状的意识、知识和手段。为实现教育普及,国家对甘孜州已全面实施从学前教育开始直至普通高中的免费教育,虽然入学率有所升高,但仍然存在边远地区孩童不上学现象,呈现出认为读书无用、种地放牧挣钱才是主要、教育靠老师的薄弱教育观。截至2017年7月,甘孜州农村人口占85%,藏民占78.9%[20],由于长期与外界隔绝,加上语言沟通理解障碍,以及居民文化程度普遍偏低,使他们对信息知识和技术了解甚少,依靠相对原始落后的方法获取贫瘠的信息。毋庸赘述,信息技能作为直接接触互联网时代的必备能力,即使拥有完备的信息基础设施,没有基本的信息素养,被边缘化的人群仍然会被排除在信息革命之外。而师资作为教育中的另一主体力量,学生与社会联系的人形纽带,在信息传播中有着举足轻重的作用。针对甘孜州以藏民为主体的民族性地区,如何培养和引进对民族文化有深刻认知,能融合藏汉语言进行熟练教学的专业教师成为关键,而现实却是“双语”老师在全国的占比少之又少,选择范围很小,这也在一定程度上制约着当地的教育水平。

4 政策建议

上述诱导因素之间环环紧扣、相辅相成,最终导致形成甘孜州这样一个信息化发展水平低,信息贫困问题严重的地区。由此以点带面,以甘孜州为例进行的实证分析,为藏区提高信息化发展水平、摆脱信息贫困提供思路成为本文最终落脚点。根据成因分析,并结合当地具体的信息贫困特征,发现有必要在硬实力、软实力方面双管齐下,加强信息设施配备同时更需注重信息意识、信息能力的培养。

(1)加强相关硬件设施,努力实现“村村通”,有效利用“互联网+”。由于地理位置偏远道路不通而造成地区居民的信息隔绝,成为信息贫困的第一道屏障,因此实现每一个村落的通路、通电、通网是迟早需要完全解决的问题。此外,产业发展是民生之根,也是摆脱信息贫困内在驱动力,增强“造血”功能,利用“互联网+”模式,建立健全产业发展链条,用数字信息技术本身去摆脱信息贫困。甘孜州的中藏药、农牧产品、旅游等资源丰富,针对如川贝母、波棱瓜、大黄、秦艽等药材,松茸、虫草、牛肉干等农特产品,应主动发展电商物流,形成综合管理、综合销售的一站式服务,让居民从电商销售中吃到甜头,才能更好地帮助居民树立市场信息意识,将丰富的物产销出去。此外针对稻城亚丁、海螺沟、木格措、丹巴等拥有大自然馈赠的壮丽景观,更应积极发展精品旅游线路产品,主动借鉴其他旅游景点的线上、线下信息服务,并结合当地康巴文化和宗教特色打造属于甘孜州独有的、惠利大众的旅游平台。

(2)扩大软实力教育,发挥公共文化服务作用,提高居民信息素养。一方面,图书馆、文化馆等公共文化服务部门可定期派人“下乡、下村”进行定点信息宣传,政策服务解读,技能实地培训,向农民广泛宣传惠农政策、就业、医疗保健、法律服务、农产品的市场需求、产品供应等居民真正需求渴望并与他们实在利益实在相关的信息,才能算真正发挥出公共文化服务作用。此外,可组织与当地居民需求密切相关的知识小课堂,举办丰富多彩的文化活动,针对信息素养不同人群,制作通俗易懂、简单易学的教学课件,并结合实际案例进行经验交流与探讨,甚至进行个别指导等教学方式,由此积极为信息传播起到推动作用。另一方面,学校作为文化培养的温床,可以主动联系公益教育机构,为当地学生提供远程教育,获取与其他城市一样优质的教育资源。当地政府应积极为基层干部、老师、信息专业人员等提供“双语”(汉语与藏语)学习等课程等,只有借助语言的进行有效沟通,才能获取当地居民的信任,从而更好展开精准摆脱信息贫困的一系列工作。