“内环境的稳态”(第1课时)教学设计

2018-08-08陈维

陈 维

(江苏省连云港高级中学 222042)

1 教材分析与设计思路

“内环境的稳态”是苏教版高中《生物3》中的核心内容之一,该主题内容包括:内环境概念、关系、稳态的意义和调节机制等知识。考虑到容量及活动的充裕性,笔者将“稳态调节机制”移至后边的课时讲解。内环境和稳态的概念是教学中的重点,微观且抽象。所以,本节课将利用实物观察和案例分析等形式加强直观教学,建构核心概念。对于“血浆、组织液、淋巴之间以及与外界环境的物质交换关系”这一难点内容,将结合初高中知识的衔接点,联系生活实践,结合模拟演示,建构关系模型。

2 教学目标

2.1 知识目标 说出单细胞生物与外界环境的物质交换方式,阐明内环境的概念及其主要化学成分,说明稳态的概念与意义。

2.2 能力目标 构建内环境各部分间以及人体细胞与外界环境间的物质交换模型。

2.3 情感态度与价值观目标 关注内环境稳态与人类健康和生物进化的关系。

3 教学过程

3.1 加强直观体验,理解内环境概念的内涵与外延 通过视频、实物展示和动画播放来引导学生对概念的理解。

3.1.1 视频直观,感受草履虫自然生活的环境 播放草履虫自然生活状态的视频,提问:“草履虫自然生活的环境是什么?它是如何与外界环境发生物质交换的?引导学生思考,明确像草履虫这样的单细胞生物可以直接与外界(水)环境进行物质交换的事实。

设计意图:创设情境,激活思维,引入新课。

3.1.2 实物直观,显微镜观察鱼尾血液微循环 展示生活状态的小鱼,提问:“鱼的细胞也是生活在外界水环境中吗?能直接与外界环境物质交换吗?”取出小鱼,用湿棉包裹,露出尾部,置于培养皿中。学生初步观察,教师联系人体,讲述体液的相关知识,并开展动物实验生命伦理教育。接着,将鱼尾直接放置于数码显微镜下调焦观察,并将微循环图像直接传送到白板上。先引导学生描述其最直观的印象,然后逐一指明并讲述血液(血浆和血细胞)、毛细血管、组织细胞、组织液等知识,描述组织液和血浆之间的关系。最后提问:“血细胞直接生活的环境是什么?组织细胞直接生活的环境是什么?引导学生思考回答,归纳总结内环境概念。

设计意图:通过观察鱼尾部的微循环,直观感受内环境的存在,激发学习热情的同时,将抽象的概念直观化;通过分层设计的问题,设置学生心理上的疑惑,再通过层层释疑,初步建构内环境的概念。

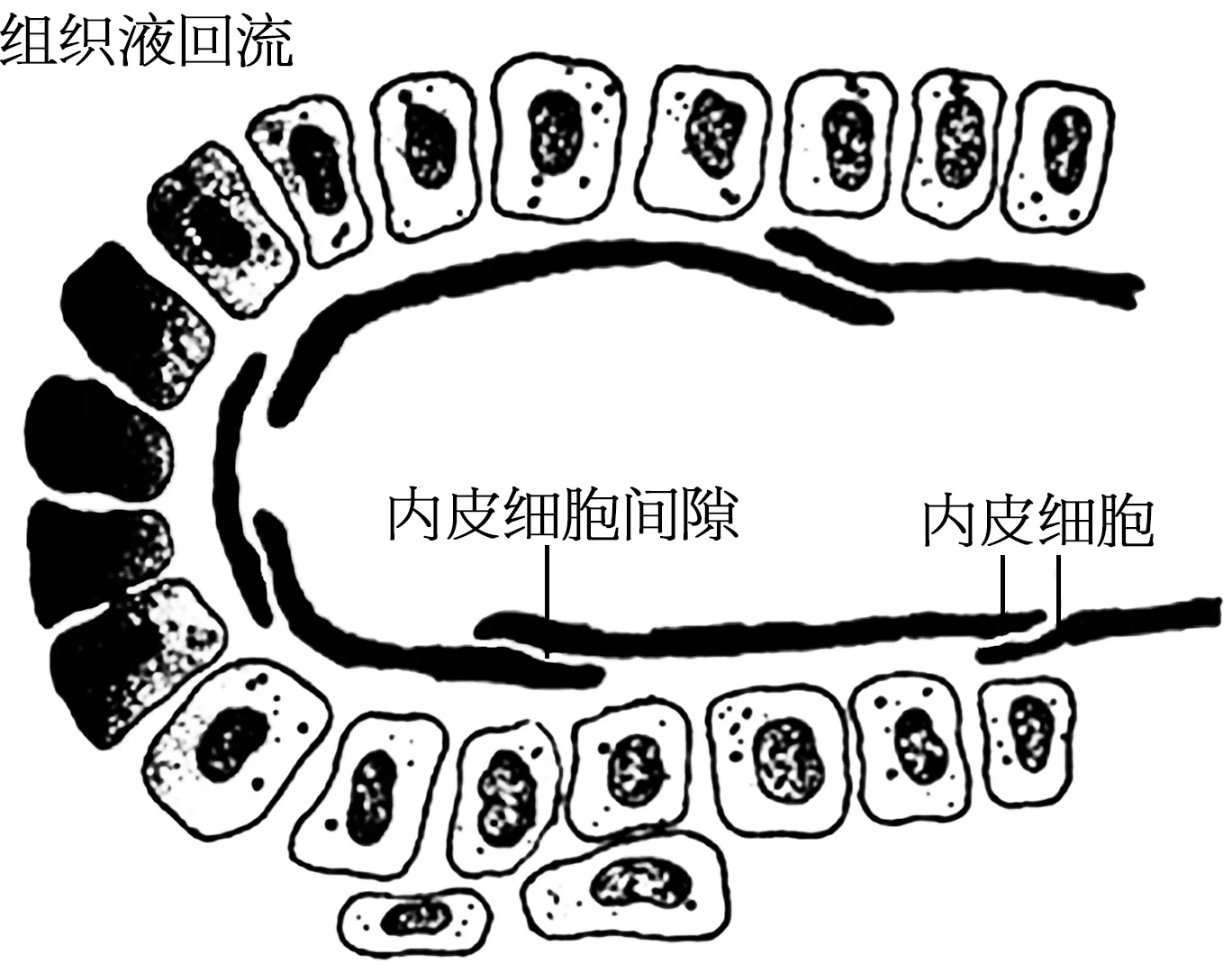

3.1.3 动画直观,构建内环境与细胞间的关系 展示不同倍数人体组织显微模式图,重点讲清毛细淋巴管盲端内皮细胞的瓦片状排列结构与单向渗透功能之间的关系(图1)。演示模拟动画,布置任务①:小组合作构建内环境组成及其与体内细胞之间的关系。交流展示时,组间相互质疑和补充;精讲点拨时要使用“透过、重新吸收、吸收、汇入”四个关键词[1]来厘清“箭头”表示的关系实质。布置任务②:将细胞、内环境、细胞外液、人体、外界环境这几个概念填写在不同的圆形区域。引导学生明确“细胞外液中的‘外’和内环境中的‘内’分别指的是什么?”以理解概念的本质特征。精讲点拨时,用具体的实例引导学生对内环境概念的外延有更清晰的认识。

图1 毛细血管盲端显微结构模式图

设计意图:通过动画依次展示血浆、组织液、淋巴三者间的关系。在形成生命观念的同时,引导学生构建两类概念(关系)模型,通过交流展示和精讲点拨,揭示内环境概念的内涵和外延。

3.2 联系已有知识,建构细胞与外界物质交换模型 呈现“血浆的化学组成”中各类成分和含量数据,提问:“表中物质按化学性质可分为哪些类型?它们具有什么作用?组织液和血浆的化学成分是否相同?白细胞、呼吸酶、血浆蛋白是否属于内环境的成分?”分组讨论,联系必修1中的相关知识,进行分类、补充,分析内环境成分间的差异。使学生认识内环境与外界环境的差异,加深对内环境成分的理解。

提问:“氧气、葡萄糖等物质经过哪些方式和途径进入内环境?体内细胞的代谢废物经过哪些方式和途径从内环境排到体外?”思考回答,布置任务③:尝试建构人体细胞与外界环境间物质交换模型。该活动难度较大,要引导学生充分讨论,并给予必要的提示和指导。然后交流展示,让学生在质疑、讨论和评价中将体内细胞与外界环境进行物质交换的过程补充完整。最后教师精讲点拨,引导学生思考呼吸、消化、循环、泌尿等系统和器官在内环境与外界环境物质交换时所起的作用。并模拟演示较为完整的物质交换过程,强调内环境的媒介作用,形成“外环境-内环境-体内细胞”完整的知识链条。

设计意图:分析表格数据,认识内环境的化学组成,对“渗透压、缓冲对以及内环境(稳态)存在的意义”等后续知识的学习起到铺垫作用。联系已有知识,结合动画模拟演示,建构人体细胞与外界环境的物质交换模型。

3.3 分析生活实例,形成稳态的概念及其生理意义 呈现4个生活案例:①1775年生理学家勃莱登在自己身体进行试验时对环境的感受[2];②2003年,安徽某地区发生的“大头娃娃”事件;③正常人血液的pH通常在7.35~7.45之间,变化范围很小;④以表格的形式呈现某人体检时血检的结果。布置任务④:分组讨论“你认为案例①中的说法可信吗?联系‘渗透压’知识,尝试解释‘大头娃娃’浮肿的原因?血液中pH变化范围很小的原因和意义是什么?血检的主要目的是什么?表中的正常值并非一个绝对不变的值,说明了什么?”学生联系原有的知识经验和生活实践,分析和判断体温、渗透压、pH值等指标的稳定对于正常生命活动的意义。进而理解稳定的标准是一个相对范围,而非固定的值。最后让学生尝试总结稳态的定义。教师介绍生物学史上坎农对稳态概念的定义,起到“画龙点晴”之效。

再联系日常生活中的感冒发烧等体验来进一步说明稳态的意义。提问:为什么草履虫、鱼类和人适应环境的能力有如此大的差异?激活学生的思维,引导学生在前后知识的呼应中,理解内环境稳态不仅在个体生命的重要性,在生物进化上也具有重要意义。

最后教师呈现本节课的知识结构,梳理知识脉络,并且完成适量的反馈练习。

设计意图:联系生活,激发学习兴趣,促进学生在解决实际问题的过程中深入理解和形成“稳态”这一核心概念。从个体和进化的角度可以让学生更全面地认识稳态的意义,形成生命观念。知识的结构化和适度的反馈练习,促进教学目标的全面达成。

4 教学反思

本节课的教学,充分运用现代教育技术手段,利用了实物、模型、视频等感官传递物,丰富学生的直观体验。引导学生从宏观到微观逐步感受生物体结构与功能的适应关系,感受局部与整体的内在联系,并将这种联系由直观转化为抽象,由抽象建构为概念,最终形成自己的知识结构。