肝脏炎性假瘤5例报告并文献复习

2018-08-04罗一帆肖俊辉周文逸吕品聂盛丹

罗一帆,肖俊辉,周文逸,吕品,聂盛丹

(湖南师范大学附属第一医院/湖南省人民医院 1. 肝胆外科 2. 转化医学研究所,湖南 长沙410005)

肝脏炎性假瘤是一种极为少见的肝脏良性肿瘤样病变,因缺乏典型症状、体征及特异性检查手段,诊断困难。我院自2015年1月—2018年1月间行手术切除或穿刺活检并经病理确诊5例,现报告如下。

1 临床资料

1.1 一般资料

本组男4例,女1例;年龄42~61岁,其中≤50岁2例,51~60岁2例,61~70岁1例。均经病理确诊。1例患者有肝胆管结石且术中快速病理及术后病理切片结果回报为胆囊癌,既往因“胃溃疡出血”行“胃大部分切除术”,有梅毒病史。1例患者为再发肝胆管结石且在17年前因“肝胆管结石”行“胆肠内引流术”。1例患者有15年糖尿病病史,1例患者无既往病史。

1.2 临床表现

有症状者为4例,均为上腹部疼痛,其中有2例有发热症状。剩余1例为体检发现发现肝脏占位入院。体检有1例患者可触及右上腹有一8 cm×6 cm无痛性质硬包块,其余无阳性体征。

1.3 辅助检查

生化检查:肝功能均正常,3例肿瘤标记物正常,1例未测,1例CA19-9异常增高,1例白细胞增高,2例轻度贫血。影像学检查:2例行上腹部磁共振,平扫可见病灶处为稍长T1稍长T2信号灶,边缘均不清楚。增强扫描动脉期未见明显强化,门静脉期及延时期呈等信号灶。5例行腹部B超检查,均回报病灶边界不清,为低回声区,形态不规则,可见多处低无回声区,透声效果欠佳,彩色多普勒血流现象病灶内均未探及明显异常血流信号。5例行腹部CT,在平扫期仅1例未见明显异常低密度灶,余表现均为低密度灶,边界欠清晰。4例行增强CT ,均出现强化灶,其中包括环形强化灶以及分隔样强化改变,平扫期为低密度影,动脉期开始出现强化,门静脉期进一步强化,平衡期表现为逐渐强化后逐渐减弱(图1)。

图1 肝脏炎性假瘤患者影像学表现 A:病灶成明显环形强化影;B:病灶成明显分格强化影;C:右肝前叶及后叶可见椭圆形低密度影

2 结 果

2.1 诊断及治疗方式

本组患者3例诊断为肝癌,2例诊断为肝脓肿。行胆囊切除+胆道探 查+左半肝+V段切除+胆肠布朗式 吻合术1例,肝VII、VIII段切除1例,肝VI、VII段切除1例,再次胆探+左肝外叶切除+胆肠内引流重建1例,行穿刺活检后未做特殊治疗1例。

2.2 病理结果

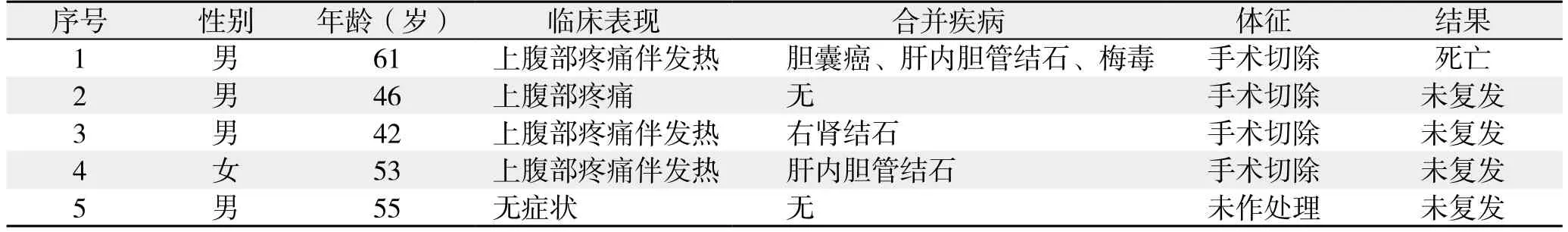

穿刺活检的患者除外,肿块大小最大为5 cm×4.5 cm×3 cm,最小为4.5 cm×3 cm×1.8 cm,切面为灰黄或灰白色,边界与周围组织较清楚。5份标本均可见纤维及纤维母细胞增生并伴有大量淋巴细胞、浆细胞为主的炎症细胞浸润,肿块中心甚至有坏死或脓肿形成(图2)。

图2 病理资料 A:大体标本;B:病理切片(HE×100)

2.3 治疗结果

对本组患者进行随访,1例患者在术中快切以及术后病理回报均诊断为肝脏炎性假瘤合并胆囊癌 ,在行胆囊切除+胆道探查+左半肝+V段切除+胆肠布朗式 吻合术后8个月行复查发现癌细胞转移,现已死亡。其余4例患者均健康存活,无复发。5例患者基本临床资料见表1。

表1 5例患者基本资料

3 讨 论

炎性假瘤最常发生的地方为肺部,肺外炎性假瘤只有8%左右,但是在脊髓、脾脏、淋巴结、眼睛、肝脏以及其他软组织中也有发生[1-3]。目前随着腹部影像学新技术和新设备在临床中的大量运用,腹部炎性假瘤也被越来越多的发现,其中,关于肝脏炎性假瘤的近期研究的报道率仅为0.7%[4],属于极少见的肝脏良性肿瘤性病变。

肝脏炎性假瘤由Pack等[5]在1953年发现并进行第1次报道。肝脏炎性假瘤可在各个年龄段的人群中发生,在之前的报道中西方国家的高发人群为35岁左右男性患者,亚洲国家发病人群的年龄普遍晚于西方国家,而且非欧洲男性更容易患此病,男女患病率高达3:1~8:1[6]。本组患者的发病年龄为42~61岁,平均年龄为51.4岁,正好处于该病的高发年龄层次,且男女比例为4:1也符合该疾病的患者群性别分布。

肝脏炎性假瘤的病因不明,外伤、手术、感染等均能引起。胆管炎或者结石引发的胆汁淤积可能致使胆管壁退化坏死,并继发引起胆管周围脓肿,从而开始发生一系列炎症反应。对于存在胆管结石、肝切除病史、胆管炎、肝脓肿以及肝脏恶性肿瘤的患者,其发病率在68%~80%[7-9]。其中,自身免疫现象或者全身炎症反应综合征被认为是可能的致病原因。有研究[3,10-11]指出,在肝脏炎性假瘤组织中发现大肠杆菌、肺炎克雷伯以及革兰氏阳性杆菌,可能是这些细菌通过门脉系统进入肝脏,然后引起一系列的门脉系统反应,从而导致肝脏炎性假瘤的发生发展。近年来,IgG4以及EB病毒引起的肝脏炎性假瘤也被广泛认可[12-13]。本组患者中有胆管结石2例,其中1例已在17年前完成一次胆肠内引流术,其发病原因极有可能为胆管结石引发炎症反应,造成炎性细胞的大量聚集增生并激发纤维组织、血管及组织细胞增生,最终促使肝脏炎性假瘤的形成。而本组患者中1例完成胆肠内引流的患者,在术后立即出现反复右上腹胀痛,考虑为胆肠内引流术后肠液不断进入胆管系统,而大量大肠杆菌也随之进入,最终促成炎性假瘤发生。梅毒可能为肝脏炎性假瘤发生的潜在病因[14],也在最近被提出来。本组5例患者中正好有1例患者有病毒病史,但本组患者并未进行IgG4或者EB病毒检测,所以这两种致病原因是否能引发疾病并未得到验证。

肝炎性假瘤的患者在临床表现中通常不具备特异性,通常表现为右上腹不适、疼痛、发热[15-16],肿块大者可有触及腹部肿块或肝大甚至伴有恶心呕吐、食欲缺乏、乏力等消化道压迫症状。当肿块位于肝门区压迫胆道时可发生梗阻性黄疸,极少数可有门静脉系统闭塞、腹水等门静脉高压表现,但无肝掌、蜘蛛痣等肝硬化体征。也有近44%的患者早期并无任何临床表现,多在体检时发现肝脏有占位而入院治疗[9]。本组患者有4例出现腹痛,伴有2例发热,1例完全无症状,且4例患者体检无异常,完全符合肝脏炎性假瘤的常见临床症状。仅有1例患者可触及腹部包块,结合术后病检结果考虑该肿块为胆囊癌引发,与肝脏炎性假瘤并无关联。因该疾病无典型临床症状,且无明显腹部体征,使该疾病无法从症状学的角度做出判断,为正确诊断该疾病的一大障碍。

肝脏炎性假瘤从病理学角度来谈,该疾病多为单发,位于肝右叶,肿块大而硬,亦可为多发,累及肝左叶及肝门区,呈多个小结节,与恶性转移灶很难鉴别,主要是由于慢性炎性细胞浸润以及纤维细胞增生而形成[17],其形态大小不一,最大的炎性假瘤有25 cm,且大型炎性假瘤瘤体中心可能有坏死组织[18]。左长京等[19]将炎性假瘤分为4个组织类型:以组织细胞占优势的称为黄色肉芽肿型;以浆细胞为主的称为浆细胞肉芽肿型;对有显著硬化特征的称之为硬化型;此外有静脉内膜炎及坏死型。炎性假瘤为良性病变,极少发生恶变、转移,部分病灶可自行消退。本组患者右半肝发病为4例,其中有患者已经出现瘤体内部坏死,甚至形成脓肿,病理切片见纤维及纤维母细胞增生并伴有大量淋巴细胞、浆细胞为主的炎症细胞浸润。

肝脏炎性假瘤并无明显的影像学特征,极易与肝脏恶性肿瘤相混淆。平扫CT可见难以辨别的肿块密度均匀或不均匀,边界清楚或不清楚,形态多变。在核磁平扫中,也因为病灶处于不同的发展阶段而表现不同,如稍长T1、稍长T2,长T1、长T2,等T1、等T2或长T1、短T2等。正是由于该病病理改变的多样性,造成该疾病增强CT以及增强核磁影像学结果千变万化。查阅相关教材发现方松华[20]已将该疾病影像学做出详细归纳,将增强CT以及增强MRI根据病变所在发展情况分为4类:⑴ 全瘤强化型,动脉期、门静脉期出现轻中度全瘤强化。⑵ 边缘强化型,病灶内可见大片凝固性坏死。⑶ 分隔强化型,门脉期周边及分隔强化更为明显。⑷ 无强化型,病灶完全无强化表现。然而在其他病灶中比如不典型肝细胞癌、 胆管癌、转移癌、孤立性坏死结节以及肝脓肿等少供血结节或肿块在增强CT均可表现相似影像[21]。其中肝癌在强化形式虽有可能与肝脏炎性假瘤相似,但极少能出现中心结节强化或者分隔强化;胆管癌一般呈现出的表现为“慢进慢出”现象,病灶边缘有分叶征或胆管扩张现象;转移癌经典表现为“牛眼征”且中心结节强化或者分隔强化极其少见;肝脓肿典型表现为“双环”、“三环”的强化特点,病灶有时会出现分隔强化表现。虽然该病在CT中易与其他疾病混淆,但是周围强化征象此征为炎性假瘤的主要征象,可能与周围组织的炎性细胞浸润和炎性充血有关,该表现完全符合该疾病本身性质。腹部彩超作为一种简单廉价的检查手段,依然为首选检查,多表现为边缘模糊的低回声区,回声不均匀,中央可见线状高回声,CDFI显示其内多无血流信号。有时可发现门静脉支穿过或包绕瘤体,管壁增厚、管腔狭窄,此征象有一定的诊断价值[22]。超声造影对肝脏炎性假瘤能起一定的识别作用,散在的瘤体内坏死以及相对短的增强时间可能是肝脏炎性假瘤在超声造影中的俩大特质,但对于血运丰富的结节其在增强期的表现可能会类似于肝细胞癌[23]。PETCT表现与肝脏原发恶性肿瘤(特别是胆管细胞癌)相近,代谢均明显增高,有时难以鉴别。

不仅影像学检查不能有效区分肝脏炎性假瘤,实验室检查也无特殊方法,部分患者可出现白细胞增高、红细胞沉降率加快、C反应蛋白增高等炎症反应表现,贫血、血小板增多症、IgG高水平也有被报道,肝功能损害少见,但部分患者可出现轻度肝功能异常,而胆红素、甲胎蛋白、癌胚抗原等多正常。现回顾病案查阅相关文献后,发现炎性假瘤患者也会出现CA19-9明显升高的报道[24],但因该患者伴有胆囊癌肿,故不能确定瘤标记物升高是否为该病引起。

目前关于该疾病最佳治疗手段并未建立起来,因为肝脏炎性假瘤往往难以明确诊断,故手术切除成为主要治疗方式;在诊断明确的情况下也可选择射频消融、抗生素治疗、非甾体抗炎药治疗[25-26],其中保守治疗往往也能取得不错的效果。当患者为单纯肝脏炎性假瘤且伴有发热、黄疸等临床症状时使用2~3周抗生素,不仅可以改善临床症状,且肿块消失[27-28]。但发热、黄疸等胆道梗阻的表现终归还是因为肿块生长压迫胆管所致,所以有学者[29]建议按肿块所在部位进行肝段切除并进行胆道疏通,以及时减轻症状。Hertzer等[30]在早年临床观察中发现,肿块可在不使用类固醇药物或其他药物的情况下出现自动缩小 。近年来随着IgG4相关疾病的概念被提出,且在标本中能找到IgG4阳性的浸润炎性细胞[31],更加进一步佐证IgG4与肝脏炎性假瘤的相关性,且使用类固醇药物可明显减低肝脏肝脏炎性假瘤大小,并且如发热、疼痛等症状均可缓解。使用类固醇治疗的方案也被提出,但该方案目前是否是否有效仍存在争议[12,23]。查阅相关文献,邱云峰等[32]对于7例肝脏炎性假瘤的患者进行回顾调查发现有6例出现误诊其中5例诊断为肝癌,1例诊断为肝血管瘤,仅1例通过穿刺活检完成术确诊,误诊患者均行手术治疗,1例确诊患者使用抗生素以及生物反应调节剂进行保守治疗,具体方案为先锋霉素V 5 g,每日1次续滴,持续1周;猪苓多糖每日1次肌注,20 d为1个疗程,间隔10 d后进行第2个疗程,共治疗3个疗程。经过1~13年随访7例患者均无复发。

肝脏炎性假瘤是一种少见疾病,无典型临床表现,实验检查以及影像学检查均无特殊,肝脏炎性假瘤与肝脏恶性肿瘤的鉴别困难,只能通过病理活检确诊,当肿物在肝脏表面时可考虑经皮穿刺活检,使用超声内镜引导下细针穿刺活检对肝脏恶性肝脏肿块的检出准确率高达90.5%且可操作性非常强[33],但要注意肿物若为恶性可能出现针道感染的可能。故笔者认为当患者为中老年男性,主要症状为上腹疼痛,且实验室检查无明显异常,影像学资料证实病灶处于右肝时需考虑炎性假瘤的可能,当诊断不明确时腔镜探查组织活检 为较好的方式,手术创伤小,可及时切除病灶又可避免针道感染的发生,当然不得不考虑若病灶为恶性肿瘤可能会发生肿瘤切口转移的可能性,且发生的几率由0.71%~21%不等[34],为预防切口种植转移发生,可以使用多种方法进行预防,如将切除肿块装入标本袋中取出,切除切口切缘,将腹腔镜手术常用的气体二氧化碳改为氦气或使用无气腹腔镜,将聚维酮碘注入腹腔内也可降低恶性肿瘤活动性,使用奥沙利铂防止切口种植转移的策略也被提及[34-35]。有学者[29]指出,一旦患者通过影像学检查发现有肝占位,即使具体情况难以诊断也需积极探查明确病变性质,以免拖延对恶性肿瘤误诊从而丧失最佳治疗时机。

因该病为良性肿瘤,复发率以及转移率低,单纯手术切除为当前主流治疗方式且预后良好。若诊断明确,直径约为5 cm左右可行微波、射频以及无水酒精注射等局部治疗[36]。或因该疾病病灶可自行消退,可不做任何处理定期观察,以免对患者身心造成不必要伤害,加重患者经济负担。