能源大变局

2018-07-31张飞龙

张飞龙

化石能源还能使用多长时间?一千年还是一万年?许多人认为目前化石能源由于开发体系成熟,还会持续在未来占据主流能源的地位。这种学术氛围在美国显得尤为强烈。

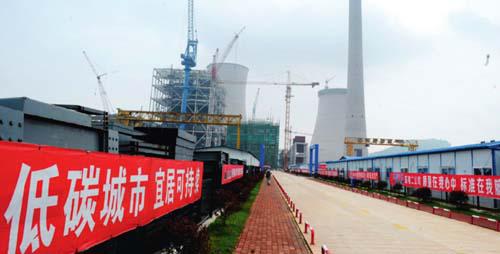

但美式思维并不是全球共识。中国等国家挑起能源重担,共同致力于减少碳排放、发展清洁能源,为自己的子孙留下绿水青山。大量非化石能源的市场规模也迅速扩大。无论是新增市场,还是累计应用量,在水电、风电、光伏发电、太阳能热利用等多个可再生能源应用领域,非化石能源已经迅速崛起,各类生物质能应用、核电和地热能热利用也保持较高的增速。

越来越成熟的互联网技术、人工智能技术和物联网的规模化发展,各种新能源技术跨界耦合,智能储能、能源互联网以及多资源供热、供电、供气的新型技术纷纷涌现,将从从根本上解决化石能源短缺、环境污染等问题。

2018年年初,一条传闻遭到刷屏“石油大学或将改为中国能源大学”,随后不久“正在筹建中国能源大学”的消息也被放出。一时间,以油气能源为主导的中国石油大学(华东)和以煤炭为主导的山东科技大学纷纷成为关注热点。

不明就里的人纷纷猜测大学分离整合之后的学院生态,然而从事能源行业的业内人士却从中看到了早已预知的端倪:能源格局将巨变,以化石燃料为主的一次性能源面临迫在眉睫的升级整改,而以清洁能源为主的新能源则蓄势待发。

危机四伏的化石能源

1962年,Humble(翰博尔石油公司)打出了一段让现在人感到匪夷所思的广告:“Humble每天提供的能量足够融化7百万吨的冰川!”这家石油公司后来和标准石油合并,成为全世界最大的石油生产商Exxon艾克森美孚石油公司。Humble之所以敢冒天下之大不韪,就是因为当时人们不担心全球变暖,而担心全球变冷。

为了满足并最大程度地挖掘美国和全世界对能源的需求,Humble可谓打足了舆论牌。在很长一段时间内,冰川期降临、农业崩溃、全球粮食危机成为人们最为担心的话题。因此,当有科学家称可以通过燃烧大量煤炭、石油阻止全球变冷,那么以Humble为代表的石化、煤炭企业如日中天也就变得顺理成章。

直到全球气候恶化、“全球变暖”论被提出,石化救世神话才被彻底打破。人们开始关心由一次性能源所引发的全球二氧化碳升高、臭氧层破坏及一系列可能引发的生态灾难。

世界能源以化石能源为主的结构特征,使得“化石能源走向枯竭”和“化石能源利用对环境的污染”这两个老问题依然困扰人类。作为能源主体的化石能源是不可再生能源,用一点就少一点,总有枯竭的那一天。

有權威机构测算,世界石油总储量为1.15万亿桶,以目前的开采速度计算,可供生产不到40年。作为世界石油龙头的沙特阿拉伯,石油储量达2500亿桶,日产量800多万桶,分别占世界石油总储量和总需求量的近1/4和近1/10。这个国家以“我们每天为世界提供石油”作为使命,在过去岁月里确实起到世界石油供应稳定器的作用。但沙特老油田已经接近产油高峰期,而开采新油田的难度非常大。世界各大产油国也都大致如此,阿曼目前的产量仅是其高峰时的1/5,美国石油开采量每年下降3%,传统的石油出口国印度尼西亚甚至一度需要进口石油应急。全球再找到大型油田的可能性非常小,只能寄希望于西伯利亚永久冻土带、加拿大油砂和几处深海大陆架。这种状况加剧了人们对不可再生能源走向枯竭的危机感。

与此同时,以煤炭、石油为主的世界能源结构带来了很多全球性能源环境问题,主要表现为酸雨、臭氧层破坏、温室气体排放等。在许多发展中国家,城市大气污染已达到十分严重的程度,在欧洲和北美也出现了超越国界的大气污染,形成了广泛的环境酸化,上千个湖泊的湖水酸度达到了不能支持鱼类生存的程度,酸性气体所造成的腐蚀损失,每年高达10亿美元。我国以煤炭、石油为主的能源结构也造成了严重的大气污染,二氧化硫和二氧化碳的排放量都居世界前列。二氧化碳排放量的增加使全球变暖,因此联合国呼吁各国签署《京都协议书》,以减少温室效应气体的排放。包括中国在内的大多数国家做出积极响应,而二氧化碳排放量居世界第一的美国,出于自身经济扩张的考虑,拒绝签署《京都协议书》,使国际社会同温室效应问题的斗争举步维艰。

能效革命迫在眉睫

不可否认,化石能源仍然是人类生存和发展的能源基础。目前全世界能源年总消费量约为134亿吨标准煤,其中石油、天然气、煤等化石能源占85%,大部分电力也是依赖化石能源生产的。而且化石能源价格比较低廉,开发利用的技术也比较成熟,并且已经达到系统化和标准化。虽然化石能源带来的负面效应非常显著,各国也在千方百计摆脱对石油的过度依赖,但是今后很长一段时间里,化石能源仍然是最主要的能源,全球对其的需求量将以年均1.9%的速度增长,且煤仍然是电力生产的主要燃料,全球需求量将以每年1.5%的速度增长。有统计表明,2020年全世界能源消费量将是目前的3倍。

为了减少化石能源给环境带来的污染,提高化石能源利用效率,世界各国都在制定能源发展战略,将合理利用和节约常规能源纳入了基本国策中,以实现经济的可持续发展。

在这方面,较为通行的做法是大力发展能源革新技术,积极将高新技术成果在能源工业迅速推广应用。能源工业正在由低技术向高技术过渡,新技术已迅速地渗透到能源勘探、开发、加工、转换、输送、利用的各个环节,例如自动化生产设备使煤矿开采效率成倍提高,新工艺和新技术促进了深海油田的开发。

化石燃料正在向高效节能、洁净环保的方向发展。全球范围的节能技术革命已经展开,各国都在通过节约能源和提高能效来降低能源需求量,发达国家的能源消耗下降了30%以上,机动车的燃油效能提高了近一倍。化石能源能效改革技术迅速提高,各国纷纷推进清洁煤、清洁石油计划。

2017年,中国国家能源局对外发布的《能源技术创新“十三五”规划》(以下简称《规划》)提出,围绕“十三五”期间我国能源产业发展重大需求,着眼推动能源技术革命,聚焦形成五个重大能源科技专题,其中清洁高效化石能源技术成为五大专题之一。

《规划》在清洁高效化石能源技术领域提出了具体目标,即促进煤炭绿色高效开发,实现致密气、煤层气和稠重油资源的高效开发,推动页岩油气、致密油和海洋深水油气资源的有效开发;掌握低阶煤转化提质、煤制油、煤制气、油品升级等关键技术;进一步提高燃煤发电效率,提高燃煤机组弹性运行和灵活调节能力,攻克多污染物一体化脱除技术,整体能效水平达到国际先进水平。

中国能源环境研究中心主任林智钦认为,要发展绿色清洁新能源,发展绿色技术、清洁技术,就应在绿色和平发展的前提下,开展广泛的国际合作,推进以天然气、能源绿色技术为中心的化石能源高效清洁利用,包括天然气的绿色开发、“煤地下气化”等洁净煤技术、碳捕捉与储存技术等,即开发煤炭的清洁利用技术。同时,慎重发展污染大气、安全度低的能源行业(比如页岩气、可燃冰等),加快治理空气污染。

能源格局新变化

实际上,经过多年发展,化石能源的格局也发生了显著的变化。石油不再呈现出“一超独大”的产出局面。能源地理位置也出现了从“墨西哥湾时代”到“波斯湾时代”的转变,同时西半球“巨型新月储量带”正在崛起。

当代国际经济文化研究中心主任何学彦表示,过去50多年来,世界石油版图一直以中东为中心。但如果再往前追溯,在波斯湾取得支配性地位之前,是墨西哥湾在掌控着世界石油的中枢神经。就石油供应板块的重心而言,现代石油工业从北美洲东部产生,后重心逐步集中于墨西哥湾,到20世纪中叶开始逐步转移到波斯湾。20世纪70年代初,波斯湾的石油产量开始超过美国,成为世界石油生产的“心脏地带”。世界石油版图的中心从“墨西哥湾”转移至“波斯湾”用了近30年时间。

近年来油气勘探开发技术取得的突破释放了美洲非常规能源的开发潜力,使得波斯湾地区在世界能源格局中的地位呈现相对下降趋势。一条新的能源轴线正在显现,它自北向南依次连接着加拿大、美国、委内瑞拉和巴西,重塑了世界能源格局的版图。从地缘分布上看,这一纵贯西半球南北美洲的区域形成了一个新的“巨型新月储量带”。世界油气开采呈现出“向西迁移”的趋势,美国、加拿大、巴西、委内瑞拉等美洲国家正在逐步取代俄罗斯、中亚和中东,成为全球油气开发和供应的热点区域。

多极化能源地理格局造成世界能源呈现出“多中心化”的趋势,随着国际能源地缘政治格局的演变,全球能源市场不确定性增加,为国际油价处于高位水平提供了支撑。未来很有可能在巨额利润的刺激下,各中心爆发新一轮的破坏性开采,使不可再生能源日趋加速枯竭,因此开发清洁的新能源势必成为大势所趋。时至今日,在这个全球化生态体系中,煤炭、石油不再是稀缺资源,太阳能、风能等可再生能源应用越发广泛,储能技术与能源效率显著提升,能源已进入多元化时代。

清洁能源新机遇

化石能源能够被取代吗?这样的愿景恐怕实现起来很难,但让化石能源逐渐退坡,让清洁能源能与之形成分庭抗礼之势则是一件可期可待的事情。

2015年,全球190多个国家在巴黎一致同意通过《巴黎协定》,约定改造化石燃料驱动的经济,对2020年之后应对全球气候变化作出安排。同一年,英国关闭最后一家深层煤矿,并宣布到2025年关闭所有燃煤电站,这标志着“一个时代即将终结”。

“当前国际能源格局的趋势是新能源、清洁能源将挤压不可再生能源的生存空间,也带来了新能源产业发展的新动向。”何学彦说,“总体趋势主要表现为,能源的利用方面,不可再生能源总量在不断减少,趋向枯竭;随着人类对一次性能源的不断消耗,一次性能源总量在減少;开发新能源、清洁能源成为未来的发展趋势。”

他进一步表示,为推进新能源产业的发展,发达国家在制定新能源发展战略及政策措施、技术研发等方面都有许多新的举措。

美国、巴西大力发展生物燃料,生产生物乙醇;一些欧洲国家大量种植油料植物,发展生物柴油;德国主要发展太阳能和风电;日本利用垃圾发电。从1971-2004年的情形看,可再生能源供应的年均增长率为2.3%,略高于能源供应增长率,其中新型可再生能源(风能、太阳能、地热、生物质发电和液体燃料等)增长8.2%,又快于传统可再生能源。

在国际金融危机爆发后,发达国家纷纷出台新的能源发展战略,将发展新型可再生能源作为重振经济、实现低碳发展的战略性产业。

2009年2月15日,美国出台《美国复苏与再投资法案》,其内容核心是开发新能源,包括发展高效电池、智能电网、碳捕获、低碳、可再生能源等技术;2009年7月15日,英国公布《英国低碳转换计划》《英国可再生能源战略》,计划到2020年可再生能源在能源供应中的份额达到15%;2008年12月,法国环境部公布了旨在发展可再生能源的一揽子计划,涵盖了生物能源、风能、地热能、太阳能及水力发电等多个领域;2009年7月,韩国公布绿色增长国家战略及五年计划,到2012年在全国建立14个“环境能源城”,到2020年建成600个利用农产品实现能源自给的“低碳绿色村庄”。

中国社会科学院经济研究所研究员李成勋认为,我国推出的一些大战略与能源是紧密联系的。以外交手段达到和谐也是大战略之一,希望我国在以和平手段崛起过程中顺利解决能源问题。

何学彦指出,美国页岩气革命对国际能源格局产生了很大影响,但是化石能源是有限的,天然气是从传统化石能源到新能源的过渡。国际能源未来变化的总趋势是太阳能、风能等新能源替代传统化石能源。

中国新能源生机勃勃

中国作为世界上最大的能源生产国和消费国,保证能源安全对中国经济的可持续发展极为重要。随着国际能源格局和经济发展方式的转变,中国的能源产业也在发生深刻变革。中国正在迅速改变能源发展方向,向侧重于以服务为基础的经济和更清洁的能源结构方向迈进,而经济的结构性调整和清洁能源转型,也使能源需求增长模式产生质变和量变。

业界专家认为,当前世界能源格局正在经历重大变化,这些新格局、新业态的产生,无一不与中国有着密切的关系。首先,中国能源结构向清洁化、低碳化的转型引领了世界可再生能源的发展,也直接导致煤炭在全球能源结构中的占比显著降低;其次,世界能源领域的电气化趋势明显,中国在太阳能、风能、电动汽车、电池等领域均投入巨资;最后,页岩气革命改变了全球天然气市场供应格局,天然气在中国未来能源结构中的地位则改变了全球天然气市场需求格局,以中国为代表的亚洲国家在全球市场上将成为液化天然气资源的最大买家。

随着全球能源领域电气化趋势越发明显,电力将在未来中国能源需求中扮演重要角色。电力在终端消费领域,尤其是工业、建筑和交通领域的占比不断增加,使得电力将在2030年超过石油,从而成为中国的主要能源。有专家预计,低碳发电将在2025年左右超过化石燃料发电。

电力的发展与可再生能源密不可分,可再生能源发电将在2040年占低碳发电量的90%以上,中国也将届时成为全世界光伏发电、风力发电和水力发电的最大市场。这其中光伏发电的增长将尤为迅速:到2020年,其平均成本将低于燃气发电;到2030年,其平均成本将低于新增燃煤火电和陆上风电;到2040年,其平均成本将低于已有燃煤电厂的预计运营成本。这对传统化石能源成本优势的颠覆具有重大意义,但可再生能源的发展也将产生消纳问题。我国目前弃风、弃光率仍然很高,部分地区甚至达到20%至30%。风电、太阳能发电这类间歇性可再生能源比例提升所引发的消纳问题,需要靠整体提升电力系统的灵活性来解决,并且有赖于电力市场改革的支持。

在国际能源署(IEA)2017年发布的《世界能源展望2017 中国特别报告》显示,低碳能源在中國能源结构中的占比将从2016年的11%上升到2040年的24%。这一方面得益于电力行业的核电、太阳能光伏和风电的显著贡献——尤其是风电和太阳能发电,二者发电量占比将从5%增长到20%以上,而风电将在2040年趋近水电的装机规模;另一方面,可再生能源未来供热份额也将从1%增加至将近5%,交通运输领域里生物质燃料消耗量也将有很大提升,从目前的210万桶油当量增至2040年的2250万桶油当量。

能源环境的约束强化,呼唤新能源产业的绿色发展。何学彦指出,中国新能源产业发展潜力巨大。水资源技术可开发装机容量5.4亿千瓦,年发电量2.47万亿千瓦时,居世界第一;太阳能资源丰富,2/3的国土面积年日照时数达到2200小时以上;全国风能资源供给约10亿千瓦;生物质资源转换为能源可达10亿吨标准煤。因而,从能源市场的需求和发展潜能看,新能源产业将成为重要的新兴产业。