清代黔西南地域商贸历史文化景观研究

2018-07-30李渌

李 渌

(1.西南大学 历史文化学院,重庆 400715;2.贵州大学 旅游与文化产业学院,贵州 贵阳 550025)

地域“历史文化景观”是自然与人类创造力的共同结晶,反映区域独特的文化内涵,特别是出于社会、经济、文化上的要求,并受环境影响与环境共同构成的独特景观[1]。商贸历史文化景观是构成历史景观的重要内容,是人们从事商品贸易活动或为生计生活而产生的附加在自然景观之上的人类经济活动形态及相关联之环境,是人类从事商贸活动历史的纪录和载体。不同类型的商贸文化景观,依托所处的自然环境,深刻地反映出人类与自然之间的和谐进化历程。清代西南边疆商贸文化景观不但直接反映该区域社会经济发展状况,还能清晰反映出清王朝实施的政治、经济政策,其空间之形成必须放在国家西南边疆社会历史脉络下进行分析。国内学者对西南地区的商贸发展历史进行过深入地分析与研究。比如蓝勇对西南地区商贸经济与历史地理的综合研究[2];吴兴南对历史上云南地区商业发展及城乡市场的发展研究[3];针对西南茶马古道等重要古商道的研究就很丰富。但目前研究明清时期贵州商贸历史的研究成果还很少*参见何伟福《清代贵州商品经济史研究》(中国经济出版社,2007年);胡积德《清代盘江流域布依族地区改土归流与领主经济向地主经济的转化》(《贵州民族研究》,1982年第3期);唐载阳《清代贵州的工商业》(《贵州文史丛刊》,1987年第1期);钟华《明清时期江右商帮与贵州商业经济的发展》(《贵州文史丛刊》2009年第4期);范同寿《浅论贵州经济发展的历史分期与制约因素》(《贵州师范大学学报》,1992年第4期),等等。,特别是对明清时期贵州商贸历史文化景观的研究更是少见。

本文在已有西南地区商贸历史研究的基础上,以商贸历史文化景观为主线,诠释清代黔西南商业经济发展史实,挖掘和重塑贵州区域文化形象,此研究对保存地方历史景观、保留地方记忆具有重要的现实意义和应用价值。

一、清代黔西南商贸历史文化景观的种类和数量

清代黔西南地域大致包括现在的兴义市、普安县、晴隆县、兴仁县、贞丰县、册亨县、望漠县和安龙县,为清代贵州兴义府所辖范围。据咸丰《兴义府志》载:“兴义府全境疆域,东西广六百四十里,南北袤三百五十里。……下辖,兴义府城(今安龙县)、兴义县(今兴义市)、普安县、安南县(今晴隆)、贞丰州(今贞丰县及望谟县区域)、册亨县。”[4]156自古以来就是中原王朝进入云南的要冲之地,素有“西南屏障”和“滇黔锁钥”之称,“地居滇省冲途,右挹水西,左联粤壤,四通八达,江广川楚客民源源而至者,日盛月增”[5]卷二。外省客民的到来活跃了地方农业、手工业生产和贸易往来,原先比较封闭的少数民族聚居山区,也贸易渐兴。

借助史料记载、考古文物和现存历史景观,在分析商贸历史文化景观特征的基础上,本文将清代黔西南地区商贸历史文化景观分为:商贸交通文化景观,商贸集散地文化景观,商业会馆文化景观。

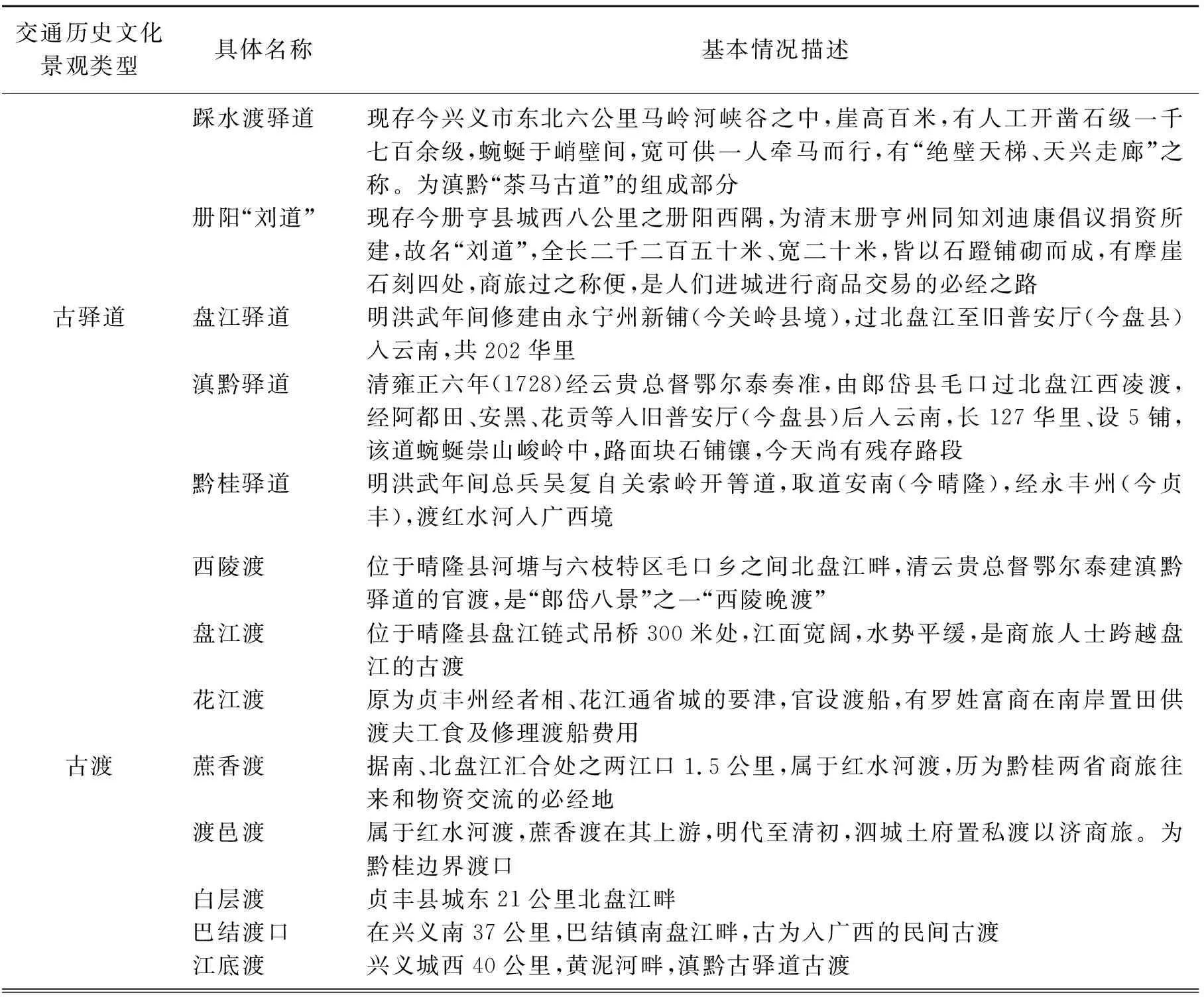

(一)商贸交通文化景观

黔西南的陆路交通,大都盘山而建,依岩而筑,南北盘江的阻隔致使水路险关重重,交通条件极差。清代官员在其奏折中称:“天下之苦累者,莫过于黔省,夫黔省为滇南咽喉之地,往来差使如织,当军心旁午之时,夫马难有官应之名,其实协帮于里甲,不暇计及于民以致天末民苗,耕不能耕,织不能织,苦累难难堪,流离日甚。”[6]清代为加强西南边疆的统治,中央政府在黔西南区域花巨资对驿道大力加以修整开拓并增设驿、站、递铺,又在地域内各州、县之间加筑道路,加上南北盘江等直接与外界联通的水上通道,形成了遍及区域的交通网络,使开发环境得以较大的改善。可以说众多古驿道及其连接古驿道的古渡、古桥交通历史景观是黔西南商贸活动繁荣的物质佐证。

表1 清代黔西南商贸交通文化景观表

续表:

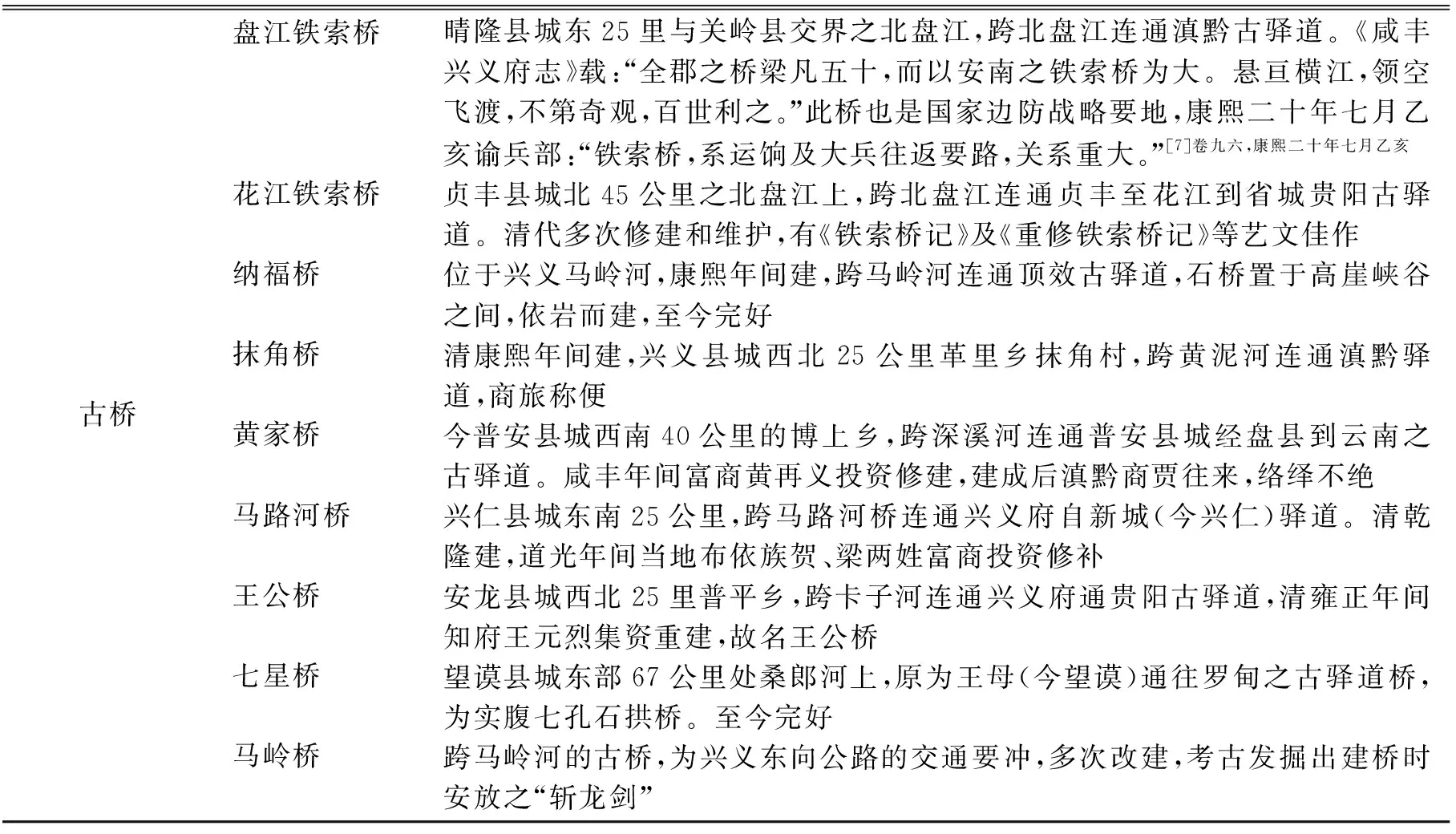

古桥盘江铁索桥花江铁索桥纳福桥抹角桥黄家桥马路河桥王公桥七星桥马岭桥晴隆县城东25里与关岭县交界之北盘江,跨北盘江连通滇黔古驿道。《咸丰兴义府志》载:“全郡之桥梁凡五十,而以安南之铁索桥为大。悬亘横江,领空飞渡,不第奇观,百世利之。”此桥也是国家边防战略要地,康熙二十年七月乙亥谕兵部:“铁索桥,系运饷及大兵往返要路,关系重大。”[7]卷九六,康熙二十年七月乙亥 贞丰县城北45公里之北盘江上,跨北盘江连通贞丰至花江到省城贵阳古驿道。清代多次修建和维护,有《铁索桥记》及《重修铁索桥记》等艺文佳作 位于兴义马岭河,康熙年间建,跨马岭河连通顶效古驿道,石桥置于高崖峡谷之间,依岩而建,至今完好 清康熙年间建,兴义县城西北25公里革里乡抹角村,跨黄泥河连通滇黔驿道,商旅称便 今普安县城西南40公里的博上乡,跨深溪河连通普安县城经盘县到云南之古驿道。咸丰年间富商黄再义投资修建,建成后滇黔商贾往来,络绎不绝 兴仁县城东南25公里,跨马路河桥连通兴义府自新城(今兴仁)驿道。清乾隆建,道光年间当地布依族贺、梁两姓富商投资修补 安龙县城西北25里普平乡,跨卡子河连通兴义府通贵阳古驿道,清雍正年间知府王元烈集资重建,故名王公桥 望谟县城东部67公里处桑郎河上,原为王母(今望谟)通往罗甸之古驿道桥,为实腹七孔石拱桥。至今完好 跨马岭河的古桥,为兴义东向公路的交通要冲,多次改建,考古发掘出建桥时安放之“斩龙剑”

注:资料来源于《黔西南布依族苗族自治州志·交通志》《黔西南布依族苗族自治州志·文物志》

清代贵州商品贸易底层多是由走村串寨的小商小贩肩挑马驮来完成的,故古驿道、古渡、古桥是支撑整个商贸活动的经济大动脉。古驿道上的人流货流往来不断,带来了商品货物的流通和贸易经济的发展,见证了千百年来的兴衰演变,是地域商贸活动中重要的物质载体之一。作为这种商业行为的历史刻痕,现今遗存的黔西南地域水陆交通景观真实反映出商贩们当年在商贸旅途中的艰辛与磨难。

同时从很多文献碑刻资料中,我们可以看到清代的地方官员倡修水陆交通以鼓励民间商贸活动的史实。比如《咸丰兴义府志》记载的“修兴义府南路碑”,其碑文记:

国家承平二百余年,河山尽入版图,荒檄咸凛声教兴,郡壤接两粤,僻处边疆,远通羊城,近连象郡,贾商辐辏,货物骈臻。由粤入郡之路,自坡脚经石门坎、三道沟、梅子口、打坐坡诸处,山路崎岖,石径险狭,行者苦之。观察张公治郡有年,建试院,修书院,严课试,增经费,培招提,开水道,种种实政,昭人耳目。又念南路之未平治也,爰集众捐修,都计费白金凡二千两又奇,又选郡人之能者董其事,路长七十余里,鸠工庀材,无间寒暑,越两载而告竣焉。[8]

该碑文是时任兴义知府张瑛为发展地方商贸、利于商旅往来而修筑道路的历史佐证。

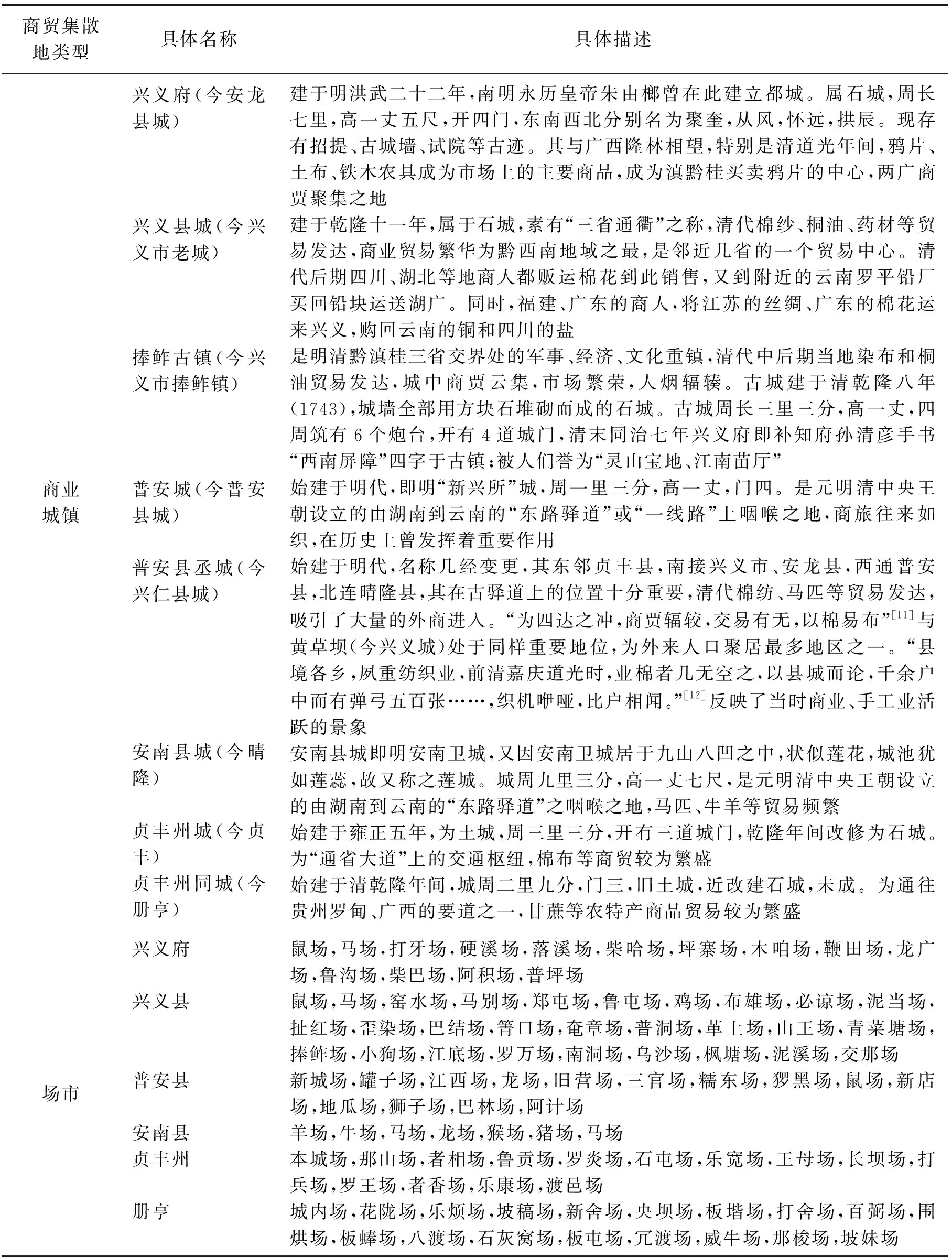

(二)商贸集散地历史文化景观

嘉庆二年(1797)布依族人民“南笼起义”后,当地布依族、苗族土民躲避山林或避走他乡,导致黔西南一带地旷人稀,四川湖广客民携眷而来,租垦荒山,同时他省客民往来滇粤两省,每由黔西南地域经过,留滞乡场城市者亦复不少。至道光年间兴义府各属已无不垦之山,而四川客民及本省遵义、思南等处之人,仍多搬往,络绎不绝[9]。大量移民的到来在城乡各处催生了人们互通货物、进行商品交易的场所,城乡居民云集之地和外来商人贸易之所形成了包括商业城镇和农村场市在内的商贸集散地。比如清代兴义府城(今安龙县城)成为买卖鸦片的中心,并有两广商人取道百色来此沟通了商路;兴义县黄草坝(今兴义市)、普安县新城(今兴仁县城)是清代西南边疆地区著名的手工棉布业城镇,为滇黔桂三省的棉花棉布集散地。

“场市”是清代黔西南乡村民众进行商品交换贸易时所形成的乡村商贸集散地景观,场市按照十二生肖的顺序轮转开市贸易,如在黔西南,场市被分别称为“鸡场”“猴场”“猪场”“牛场”等等。一到场期,周边百姓便前往场市出卖农副产品、家庭手工业品、猎物等,同时向商贩购买日常生活所需的食盐、布匹、小百货等。今日黔西南依然存在明清就发展起来的农村场市,在当今社会生活中仍然发挥着调动农村经济的重要作用[10]。

表2 清代黔西南商贸集散地历史文化景观表

注:资料来源于咸丰《兴义府志》

根据咸丰《兴义府志》载:兴义府属一州三县,府州皆有城,凡城五。作为各地政治军事中心的各府州县城,人口相对密集,工匠荟萃,对商品的供求量增多,随着商业的兴起,各城镇从单一的政治军事中心发展成为经济中心,逐渐成为滇黔桂三省商贸集散地,行商坐贾云集,贸易辐射范围不局限于城内,更是影响到广大的乡村地区。清代以来黔西南农村著名集市就有“一青山、二者相、三龙广”的说法,这些场市大多分布在交通枢纽之地,一般方圆不超过二十里即会有一个场市。据《咸丰兴义府志》对场市的描述:郡境场市皆有定期,至期百货云集,有司弹压,兴义府(今安龙)场市凡十有四,兴义县场市二十有八,普安县凡十有四,安南县凡十有七,贞丰州凡十有四,册亨县凡十有八,都计凡九十有五[4]157(如上表)。很多场市在今天依旧活跃在黔西南人的生活中,足见清代黔西南民间商贸之兴盛。

为了维护城镇和农村场市的商贸活动秩序,清代地方官立了很多市场管理碑文。比如咸丰五年(1855)三月十四日立的“官称厘金碑”(现存兴义市沙井街口)记载:“缘邑之三江出产棉花,赴城售卖,并无一定行市,以致无知小民,各挟私称,互相欺诈,种种受害琐屑细故,欲鸣公而无所泣诉。”故“照库平砝码,置造公称一杆,举公证首事一人,设立公所,以为准则,买者卖方,公平交易,酌取厘金”。并规定“嗣后凡有贩卖棉花、菜油、桐油、兰靛、白盐等项,务须挑赴场坝官房过取官称,毋许私买私卖。”其条规定为:“卖京口土洋花每觔取称一文;卖兰靛每挑取称十文;卖菜、桐油每脚取称十文;卖白盐每块取称钱十文。”[13]这是清代兴义县设立税收机构、置造公称、收取厘金、维护公平交易的实例,说明了当时市场商贸之繁荣境况。

商业城镇和场市的兴旺与密集程度反映了清代黔西南地域商品经济的大发展。乾隆年间兴义知府李其昌赋诗《过普坪场》:“环山风静普坪开,四野苗人趁市来,俗尚不分男女积,货交无易米临该,锱铢较值珍微息,霹雳豪吞酌大杯,父老久忘血畔地,日斜对听醉歌回。”[8]描写了兴义府普坪场市的热闹景况和民族习俗。可见,场市已成为黔西南各民族民间贸易、社交生活的重要组成部分。

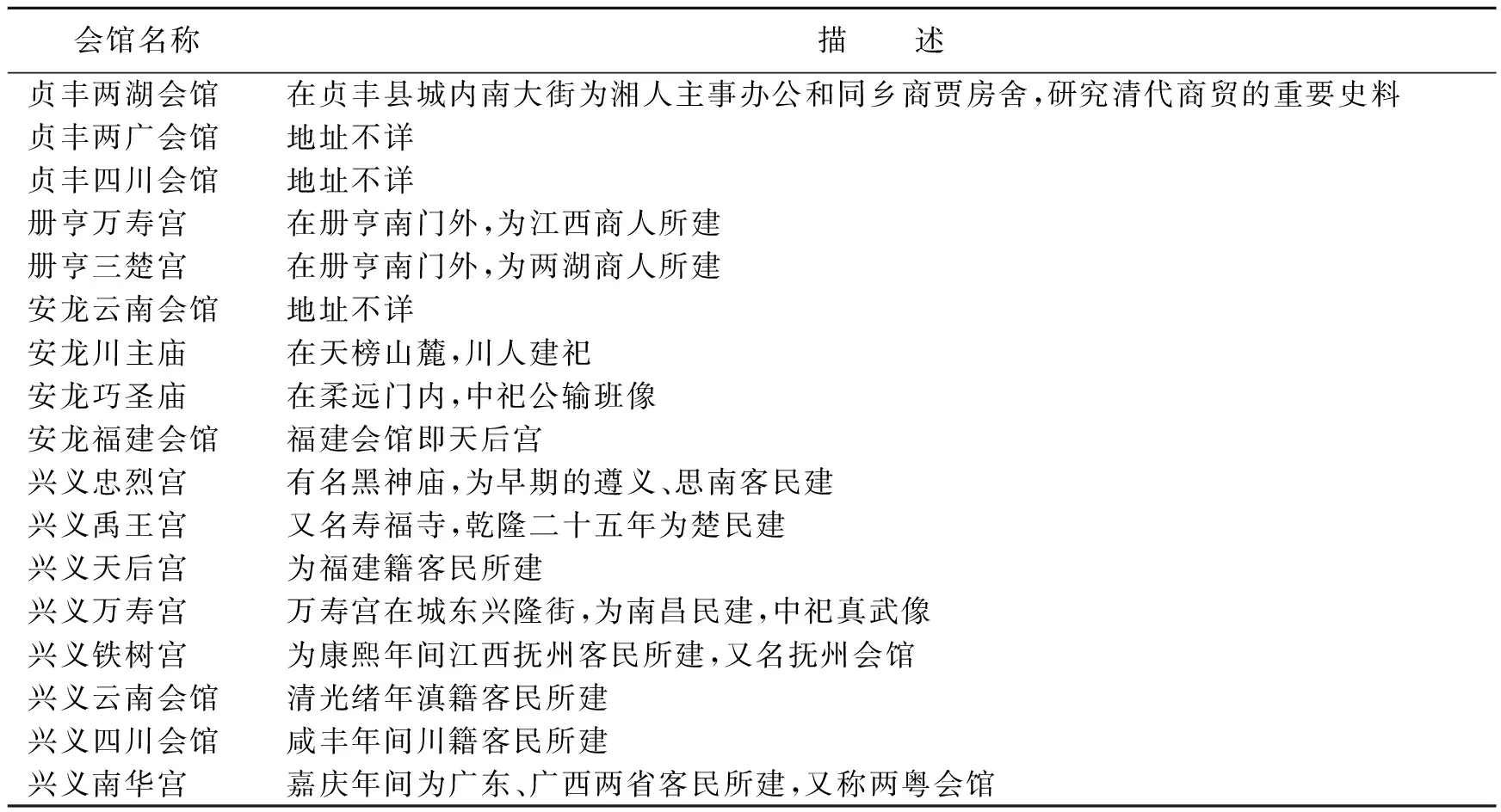

(三)商业会馆历史文化景观

从清初至民国时期,黔西南府属一州三县均有来自外省的商人在此经商。比如两广商人在兴义府地域就建立了源茂隆、永昌恒、福来行、东西隆、桂兴公、松华福、恒丰益等商号专营棉纱、布匹、鸦片贸易;也有省内安顺、思南、遵义籍商人建立的三元官、天顺成、复兴恒等盐号;兴义府本地人建立众志油号经营桐油榨油业。从事各行各业的商人在黔西南地域定居下来并建立各业行会,借以团结和维护本行业的利益。兴义府在清代就有滇铜、蜀盐、粤棉、吴绸、抚纸等行帮在黄草坝、捧鲊等集镇设店经商。

我国深厚的乡土籍贯观念使得身处异乡的商贾和移民群体在自身发展过程中有客地上的情感相依、风险上的避害、市场上的赢利、商业资金的运筹、政治上的维护等心理需求,促使外来商人和移民在异乡建立了数量可观的地缘性商业会馆。在清代,大量涌入的商人和移民就在黔西南地区建立了云南会馆、福建会馆、两湖会馆等,这些商业会馆不仅是同籍外来客商祭祖、祀神、筹资、商议的场所,也是外来移民倾诉乡情的同乡组织,它们承载着外地移民和商人在异乡拼搏奋斗的商业和生活历史,成为贵州明清历史的重要载体和历史遗产。

表3 清代黔西南商业会馆历史文化景观表

注:资料来源于咸丰《兴义府志》和《兴义县志》

基于共同的地缘关系而自发形成的“会馆”在18世纪到19世纪末期,逐渐向着现代商会发展,积极发展社区福利、传播新技术和新文化,极大促进了移民与本地居民的融合。移民的到来,强化了黔西南地区文化的多样性,多样性又产生了一种不可抗拒的区域发展的推动力。比如来自江西的商人、移民们带来了考取功名、读书致仕的理念,经商致富后的商贾都非常重视其子女的教育问题,同时加上外来流官对教育的重视,黔西南地域的很多书院、学校等教育机构在地方政府倡建下,地方商贾纷纷捐资修建。例如位于兴义城东门内的桅峰书院于嘉庆二年(1797)焚毁,嘉庆十七年有当地棉花商愿兴复书院,从所售棉花银中,每两捐银二厘五为书院经费;位于今安龙县城内的兴义府试院,因“其地僻陋,号舍少,不足以容多士;风雨往来,多苦跋涉”,故地方官员在府属各州县劝士商捐资,共集白银三万八百余两,于道光二十二年(1842)建成规模有209间号舍的大型试院;位于兴义东门外笔山书院在嘉庆十八年由知县杜友李倡建,得商人捐银,在东门外吉安会馆旧址建书院;特别是在清末民初,书院改名为学堂期间,很多商人在其会馆内直接开办私立的学堂,有力地促进了黔西南教育文化的发展。可以说,黔西南旧有书院、学堂的兴建和发展与当地商业会馆兴旺有着直接的联系,商业的发展直接推动了地域内教育的发展。

二、清代黔西南商贸历史文化景观形成的历史诠释

一地商贸历史文化景观直接反映了该区域商业经济发展的历史脉络,其出现、形成、变迁也反映清王朝在西南边疆地区所实施的经济发展政策。因此,其形成的背景应该放在国家边疆建构之历史场域中进行考察。

(一)国家统治的需要是景观形成的历史基础

明初朱元璋为消灭盘踞云南的蒙元梁王势力并收编西南边疆而亲自谋划,派重兵进剿,于是从明初开始,中央王朝在元代“湘黔滇”驿路基础上进一步打通这条中原内地连接云南的国家军事交通驿道,为了保证这条国家驿道的畅通和巩固西南边疆,永乐十一年(1413)将“改土归流”后的思南、思州、铜仁、黎平、石阡、乌罗、镇远、新化八府,加上四州十五卫(其中的普安州、永宁州所辖范围就是当今黔西南地域范围)建立了贵州行省。明代学者王士性所著《广志绎》也记载:“西南万里滇中,滇自为一国,贵竹(贵州)线路,初本为滇之门户,后乃开设为省者,非得已也。”[14]黔西南地域从此成为了中央王朝进入及控制云南边陲、维护国家稳定的国家军事战略要地,作为攻守西南边陲的桥头堡,成为明清帝国重点经营的边疆地区之一。随着清王朝在西南地区“改土归流”的彻底实现,行政制度的划一完整,有力的推动了西南边疆地域政治、经济、文化的大发展,也带动了清代中后期的黔西南发展成一个成熟的区域经济体,各地客商的拥入、商品贸易的活跃催生了大量商贸历史文化景观的出现。

(二)中央王朝对西南边疆实施的国家化战略是景观形成的历史契机

明初中央政府为确保“湘黔滇”国家驿道的通畅稳定,在贵州驻扎了大量的军队,为了保障军队供给,明政府便积极致力于西南地区发展农业生产,并且通过大规模军屯、民屯、商屯,以满足军事开支的需要。这一边疆治理方略有效的促进了贵州整个区域社会、经济的变化和发展。如明贵州都司普安卫言:“本卫山多田少,不足军士屯种,且舟楫不通,别无馈运,准令召商中纳盐粮以给军士。在例,川盐每引米八斗,今经一年,绝无中者。乞将旧定则例减半纳米,以来客商,庶几边储有备,官民两便。”[15]明政府对贵州的开发政策吸引了盐商、米商、布商等各业商人涌入贵州,为贵州发展奠定了物质基础和社会基础。明末清初,南明小朝廷的存废和因削藩引发的吴三桂反叛清廷,贵州立即成为了国家战场之前线省区;同时发生在贵州境内的大大小小土司之乱导致康熙、雍正朝动用国家力量推行“开发苗疆”并大规模实施“改土归流”,加大对贵州统治的力度。随着“国家化”和“内地化”边疆方略的执行,并伴随着大量移民进入贵州,农业的开发、人口的激增、商贸的发展使得曾经的化外“苗疆”逐渐成为王化之地。淸王朝大力推行“改土归流”的同时更加注重西南边疆农田开垦,雍正八年(1730)正月贵州巡抚张广泗特上疏:“普安州农田收获之后,遗留稻根重长青苗,致渐茂盛,为从来未有之瑞。”雍正皇帝批复:“黔省土薄性寒,而普安州乃有稻孙之瑞,皆因地方大吏勤稼重农,而该省民人,力田务本,是以感格上天,昭示瑞应,嗣后当益加黽勉”。[16]卷八九同时为了增加西南地区的税收,清王朝积极扶持商业和工业的发展,鼓励当地官员支持和促进工商业的发展、关心商品的生产和流通。

(三)清王朝的移民政策是景观形成的历史条件

元明清时期从内地迁往西南的移民数量相当大,仅仅在18世纪到19世纪初期就有三百万移民因为清政府提供耕地等优惠政策而从中原涌向西南边疆[17]。如民国《贵州通志》载:凡移民“每户上田给与六亩,中田八亩,下田十亩,其附田山土尽令垦种杂粮,并每户酌给修盖房屋银三两,牛具籽种银五两,自携带家属起程之日各予以半年口粮”[18]。清政府的优厚政策吸引了庞大的移民群体,他们成为清一代贵州经济建设的重要力量,改变了贵州的民族构成,也是先进的生产技术和开化的教育文化理念在贵州有效传播的重要载体。

黔西南居于贵州西南一角,开发较晚,“全境气候,雨即寒,晴即热。滨红水江、捧鲊、册亨、罗凹、徽老等处,气候热而多瘴”[4]卷五。此种气候特别适合农作物的种植和生长,可大面积种植水稻等粮食作物,其地“山虽绵亘,而又疏密相间之形,地虽空旷,而有灌溉相滋之利,故田土视别地为稍肥。兼之三江一带,地渐平衍,土厚而肥,所产木棉为利甚溥”[5]卷二,290。且这里“三省咽喉”的地理位置和富饶的土地资源,吸引了更多的外来移民进入黔西南区域定居和谋生,使得清代中后期移民人数占全省之首,出现“反客为主”现象。《清宣宗实录》中就记载了发生在当时贵州兴义府的移民潮:“贵州兴义等府一带苗疆,俱有流民混迹。此种流民,闻系湖广土著。因近岁水患,觅食维艰,始不过数十人散入苗疆,租种山田,自成熟后获利颇丰,遂结盖草房,搬运妻孥前往。上年秋冬,由湖南至贵州一路,扶老携幼,肩挑背负者,不绝于道,均往兴义等处”[19]道光十四年六月癸卯;“兴义一府为全省至要之地,而兴义一县尤为府属至要之处,故客民多凑集其地。”[5]卷二,65《黔南识略》描写了兴义县因“境内米价最贱”,“无业之人,一家十口,日得百钱便可鼓腹。”[20]正是这些资源条件吸引了外省移民的大量到来。根据《黔南职方纪略》官方综合统计,道光初年兴义府的客民户数达到25 632户,远远高于省内各府,居贵州省首位,黔西南地域成为当时贵州外来移民最多的地方。

清代后期由于移民太多黔西南出现了“无土可耕”的情况,使得外来移民开始从事“织纺布易”“买卖米粮”等商品贸易,为商贸活动的兴盛提供了契机,大量商业城镇、农村场市形成,如青山、者相、兴仁、黄草坝等都是当时黔西南较大的商品集镇。据《黔南职方纪略》载:“道光年间普安县的下游各郡并川楚客民,因岁比不登,移家搬住者惟黄草坝(今兴义市)及新城(今兴仁县)处为最多。揆其所由,其利不在田功。缘新城为四达之冲,商贾辖辏,交易有无,以棉易布。外来男妇无土可耕,尽力织纺布易销售,获利既多,本处居民共相效法,利之所趋,游民聚焉。”[5]卷二,293据史料记载,这一时期普安县就拥有38个商贸场市,足见移民的到来大力推动了黔西南商品贸易的繁盛。

(四)黔西南矿产和农业资源优势是景观形成的必备条件

黔西南地域有着丰富的铜、铅、汞、金、银等矿产资源,明中后期开始就由中央政府垄断开采,清康熙年间,为了依靠工矿业增加国家财政收入,放宽了开矿政策,准许商民报请采矿,故此吸引了江西、两湖、两广等商人前来开办汞、铅、金、银等矿厂。例如,当时的普安回龙湾水银厂开采之水银产量几乎占了全省大半。“矿主有独资合资之分,十之八、九为黔人。汞商则十之八、九皆江西、南湖人。土著居民则皆依矿厂为生。”[20]矿业发展吸纳了大量的资金和劳动力,促进了黔西南人口的增长、耕地面积的扩大,外省矿商的进驻、开采、经营及输出矿产也使黔西南地区的商业市场网络整体性地嵌入全国商品市场。

除了矿产资源,黔西南在清代也是贵州著名产棉地,故成为清代贵州棉纺织品的重要交换市场。黔西南地区由于地气炎热:“土厚而肥,所产木棉为利甚溥”,汉苗多种棉花,故客民多从事棉花、棉纱及棉布的生产和交易,“妇女勤工作,纺车之声,络绎于午夜月明时”[20]。与兴义相邻的滇省商贩也穿梭于云南与兴义之间,“抱花易布”“嗣以道通滇省,由罗平达蒙自仅七八站,路既通商,滇民之以花易布者源源而来”[5]293。行商坐贾通过平衡两地市场供求关系以牟取利润。比如黔西南的普安在道光年间棉纺织业就较兴盛,“(普安)新城为四达之冲,商贾辐辏,交易有无,以棉易布。外来男妇无土可耕,尽力织纺。布易销售,获利既多,本处居民共相效法,利之所趋,游民聚焉。……滇粤两省客货往来,背负肩承,骑驼络绎,人烟辏集。新来客民从事纺织,以布易棉,自食其力”[5]290。从嘉庆、道光直至民国初年这一时期,黔西南棉纺业都相当发达,兴义等商业市镇发展为贵州的棉布产地和百货交易市场,有滇铜、蜀盐、粤棉、吴绸、抚纸等行帮商帮在黄草坝、捧鲊等集镇开店经商[12],成为邻近滇黔川桂四省的一个贸易中心。这些有组织、有规模的商业经营活动,对商贸文化景观的形成产生了重大的影响,遗留下来的商贸碑文、契约、商业行话暗语等都是今天我们研究清代黔西南商贸历史文化的重要依据。

明清时期西南行政区域建制而呈现的城镇布局、外来移民的先进生产技术而呈现的农业大发展、国家驿道的开通和保障而呈现的繁荣商贸活动,是黔西南商贸历史文化景观出现和变迁的直接原因。

三、清代黔西南商贸历史文化景观的保存思路

在全球化的今天,为了增强地方身份意识,对地方历史文化景观遗产的保存是一种求助于过去的现代文化再生产。这种生产一方面在呈现和传播传统地域真实历史文化,同时也在拯救过去并影响未来。我们借着考察这些遗存景观,将地方记忆进行重整和建构,使历史见证过的乡村、集市、古道、桥梁、庙宇等在当代表现出一种有意义的发展,从而在人们的内心发展出一种“地方之爱”。历史景观反映了该地区的历史演变,承载着地方的历史记忆,是地域性的历史文化财产和资源。它对于人类社会不仅有普遍的价值,也代表了特定文化地理区域,同时也能够阐明这一地域之独立文化要素的例证[21]。因此,对它们进行科学的历史保存是当代人面临的新课题和新挑战。

(一)避免景观遗存碎片化存在,确立商贸历史文化景观“全域遗产图景”思路

实际发掘中我们发现,黔西南现存清代历史景观资源表面是历史的碎片化存在,不能直接给人带来完整化、清晰化的清代历史文化全貌。“需求品质化”和“发展全域化”作为我国旅游业发展的新理念,为商贸历史文化景观的保存和开发提供了科学的指导。黔西南的商贸景观大都分布在过去和现在的交通线上,为实现历史保存之全域图景提供了可行性。虽然历史留下的驿道、古城、渡口都被废弃了,但我们可以用全域旅游规划方式,把这些废弃的、被人遗忘的景观重新利用起来,防止这些景观在文化诠释上的孤立与分割。比如清代黔西南商贸景观大都依据山系、水系、地理屏障等形成,其中纵横交织、贯通山川河流的古驿路可以将古镇、古村落、古桥、古渡等商贸景观串联起来,实现景观的“全域遗产图景”,同时可以运用计算机技术真实地再现清代黔西南地域商贸繁荣景象,用数字化的方法呈现商贸活动图景,以保留曾经重要的历史生活空间和地方历史记忆。

(二)建立“历史地标”保存系统并推动地方小型专题商贸文化博物馆建设

在地方历史文化景观保存中坚持“寻旧存旧”“修旧如旧”的原则,不要为了故事展演和舞台重现,而在原遗址上去故意大拆大建。对仍然遗存的历史景观标以明确的“商贸历史地标”符号进行“保旧存旧”的永续利用;对已经废弃、毁坏的历史景观,在严谨的史料研究基础上,明确其准确的历史来源、面貌、变迁过程,在已毁掉的遗址上树立碑刻、留存之诗词歌赋和“历史地标”标志来恢复当地民众对本土历史文化的记忆,让外来旅行者在区域旅行中时刻体验到历史带来的刺激和精彩,在这些看似“碎片化”的“历史地标”中感受这片地域的沧桑变迁,从而对这片地域产生“猎奇感”。同时以“历史地标”符号和管理系统为基础,选择同类商贸文化景观集中区域建立小型化、精致化、数字化的商贸专题文化博物馆,如商业会馆博物馆、传统场市博物馆、古桥博物馆等等,赋予景观变迁过程更多的本土性,将商贸历史文化景观的兴衰起伏与更为具体的本土自然、人文环境相联系。这是永续保存管理本地域商贸文化景观遗产的科学方法和具体措施。同时在建立官方“历史地标”管理系统基础上,对景观资源进行开放式利用,不设立固定景区、景点,跟历史状态一样自然散落在山间乡野、市集街坊、河流崖壁,甚至人们的日常饮食生活中,比如恢复传统场市文化,不仅可以助力乡村旅游、活跃乡村农业经济,同时恢复本地人的历史记忆。外来旅游者面对黔西南地域上的每一处“历史地标”都在思考着:“它们是怎么来的?当时的人们为什么会在如此崎岖之地修出栈道、在如此险要之地筑起桥梁?历史上文人墨客们感叹诵吟的天险到底在哪里?经过历史的变迁它们还会是以前的样子吗?”随着这些问题的提出和解答,不仅使旅游者在旅行中进行“文化猎奇”,也可以从过去的景观遗存中探求未来之意义。

(三)商贸历史文化景观的保存和开发可以跟乡村文化旅游紧密结合

基于中国人自古对自然山水崇拜的基因,可以将商贸历史文化景观与乡村文化旅游进行完美结合。商贸历史文化景观中很多资源都是山水相依的,不论是古村古镇古驿路,还是古桥古渡古摩崖,都能与当代人的旅游喜好紧密联系。比如乡村旅游中开展“古驿路探寻”可以赋予景观变迁过程更多的本土性,将商贸历史文化景观的兴衰起伏与更为具体的本土自然环境、场景相联系。这一开发实践可以让旅游者在饱览自然美景的随性中,探询表层化的地方景观现象所蕴涵之历史意义,加深对地方的理解和尊重,提升乡村旅游的文化内涵。

清代黔西南地域商贸文化景观的形成是社会变迁的一个见证,本文不是仅仅局限于对这一地域的微观研讨,宏观而言更是对整个西南边疆地域商贸历史文化景观遗产在理论和实践基础上的实证研究和展望。