玉米秸秆还田配施氮肥对冬小麦产量和土壤硝态氮的影响

2018-07-25李亚鑫张娟霞刘伟刚郑险峰翟丙年王朝辉

李亚鑫,张娟霞,刘伟刚,郑险峰,翟丙年,王朝辉

(西北农林科技大学 资源环境学院,陕西 杨凌 712100)

中国是农业大国,有丰富的秸秆资源,每年产生的农作物秸秆超过8亿t,秸秆中含有丰富的氮、磷、钾及微量元素[1-2],直接还田可改善土壤、培肥地力[3]。秸秆还田不仅解决了焚烧带来的大气污染,还能有效减少化肥投入。大量研究指出,秸秆还田配合氮肥施用可以增加作物产量,如陈金等[4]的试验结果显示,秸秆还田配施纯N 225 kg/hm2的冬小麦产量最高,增产幅度最大;赵鹏等[5]的研究结果表明,与秸秆不还田相比,秸秆还田配施纯N 90,180,270和360 kg/hm2,小麦分别增产 7.1%,8.4%,11.1%和 10.2%,其中以秸秆还田配施纯N 270 kg/hm2处理的产量最高, 显著高于其他各处理;Bakht 等[6]研究表明,秸秆还田处理小麦产量是秸秆不还田处理小麦产量的1.31倍。此外,张静等[7]研究了玉米秸秆还田量对土壤肥力的影响,结果发现,玉米秸秆还田量为9 000 kg/hm2时,土壤碳、氮的固持和供给效果最好,促进了土壤养分的有效利用。杨振兴等[8]进行的16年的长期定位试验结果表明,秸秆还田可以有效提高作物产量,增加土壤氮素盈余。

但是也有研究指出,玉米秸秆还田后,导致土壤中碳素增加,玉米秸秆在分解时促进了微生物的生长,加强了微生物对土壤氮素的固定[9-10]。杨宪龙等[11]的研究结果显示,秸秆还田当年没有增产效应,还田2年后才表现出增产效应,主要原因是玉米秸秆腐解需要很长的时间。虽然玉米秸秆还田能提高土壤养分含量,但玉米秸秆分解过程又会导致微生物固氮作用加强,所以专家普遍认为,为了配合玉米秸秆还田后使小麦增产,需要多施用氮肥。可见,关于秸秆还田后增氮还是减氮的问题存在争议,目前尚需开展深入的研究。本试验通过对2012-2016年玉米秸秆还田后冬小麦的产量效应和土壤硝态氮保持的研究,拟了解关中地区玉米秸秆还田条件下冬小麦产量对氮肥的响应以及秸秆还田对土壤硝态氮累积量的影响,以期为该地区秸秆还田条件下冬小麦的氮肥优化管理提供科学依据。

1 材料与方法

1.1 试验点概况

试验开始于2011年10月份,地点位于关中平原的陕西省周至县终南镇,气候半湿润易旱,作物为冬小麦-夏玉米轮作,一年两熟。试验开始前0~20 cm 土层土壤的基本养分含量为:有机质18.6 g/kg,硝态氮30.01 mg/kg,速效磷8.51 mg/kg,速效钾188 mg/kg;0~2 m土层的硝态氮累积量为67.2 kg/hm2。

1.2 试验设计

试验采用裂区设计,主处理是秸秆还田处理,设玉米秸秆全部还田(S1)和玉米秸秆不还田(S0)2个水平,其中玉米秸秆全部还田处理是在玉米收获时将玉米秸秆打碎晒干,用旋耕机在冬小麦播种前将玉米秸秆翻入0~40 cm土层中;而秸秆不还田处理是在玉米收获时,将玉米秸秆全部移除掉,在冬小麦播种前用旋耕机进行深翻。副处理是施N处理,共设5个水平,施N量分别为0,84,168,252和336 kg/hm2。小区面积为34.45 m2,重复4次,所有小区磷肥和钾肥施用量一致。2011年磷肥(P2O5)施用量为150 kg/hm2,钾肥(K2O)施用量为100 kg/hm2;2012年以后根据土壤速效磷、速效钾测定值将施磷量调整为100 kg/hm2,施钾量调整为75 kg/hm2。磷肥和钾肥全部作为底肥在冬小麦播种前施入土壤,氮肥总量的60%作为底肥,剩余的40%作为追肥在冬小麦拔节期施用。冬小麦品种采用周麦23,播种量为168 kg/hm2,行距为20 cm。2011-2015年玉米秸秆还田量分别为5 500,4 910,8 064,11 290,7 840 kg/hm2。在冬小麦收获后种植夏玉米,夏玉米品种为郑单958,株距为30 cm,行间距为66.7 cm,肥料用量为:N 108 kg/hm2,P2O5138 kg/hm2,K2O 75 kg/hm2,均作为基肥施用。冬小麦和夏玉米的生长期管理同当地农户一致。

1.3 测定项目与方法

1.3.1 冬小麦产量 于冬小麦收获时,在每个小区选取3个1 m2的样方,脱粒后测籽粒含水量,之后换算冬小麦理论产量。

1.3.2 土壤硝态氮累积量 于冬小麦播种前和收获时,在各小区用五点采样法取土样,每20 cm为一个土层,采集深度为2 m,将同小区同土层土壤混合后,用AA3连续流动分析仪测定土壤样品的硝态氮含量,计算土壤硝态氮累积量:土壤硝态氮累积量(kg/hm2)=[土壤硝态氮含量(mg/kg)×土壤体积质量(g/cm3)×土层厚度(cm)]/10。

1.4 数据处理与分析

试验数据计算采用Excel 2010,方差分析采用DPS,差异显著性比较采用LSD法。

2 结果与分析

2.1 玉米秸秆还田配施氮肥对冬小麦籽粒产量的影响

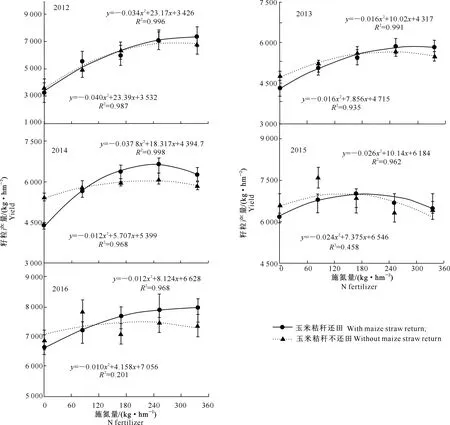

图1为2012-2016年不同处理冬小麦氮肥肥料效应曲线。

曲线上面的公式代表玉米秸秆还田,曲线下面的公式代表玉米秸秆不还田Formula above curve represents maize straw return and formula below curve represents without maize straw return图1 2012-2016年玉米秸秆还田条件下冬小麦籽粒产量对施氮量的响应Fig.1 Response of winter wheat yield to nitrogen fertilization under maize straw return in 2012-2016

从图1可以看出,与玉米秸秆不还田处理相比,玉米秸秆还田处理的冬小麦产量呈“低氮减产、高氮增产”的规律。2012-2016年,当施氮量分别在153,187,99,146和115 kg/hm2时,玉米秸秆还田与不还田处理的氮肥效应曲线相交;当施氮量高于以上点时,玉米秸秆还田处理的冬小麦籽粒产量相比玉米秸秆不还田处理明显增加,2012-2016年最高增产率分别是7.2%,5.6%,9.5%,5.8和7.5%;当施氮量低于以上点时,玉米秸秆还田处理会引起冬小麦减产,2012-2016年最高减产比例分别达到3.0%,8.4%,18.8%,14.5%和9.1%。

2.2 玉米秸秆还田配施氮肥对冬小麦收获后土壤硝态氮累积量的影响

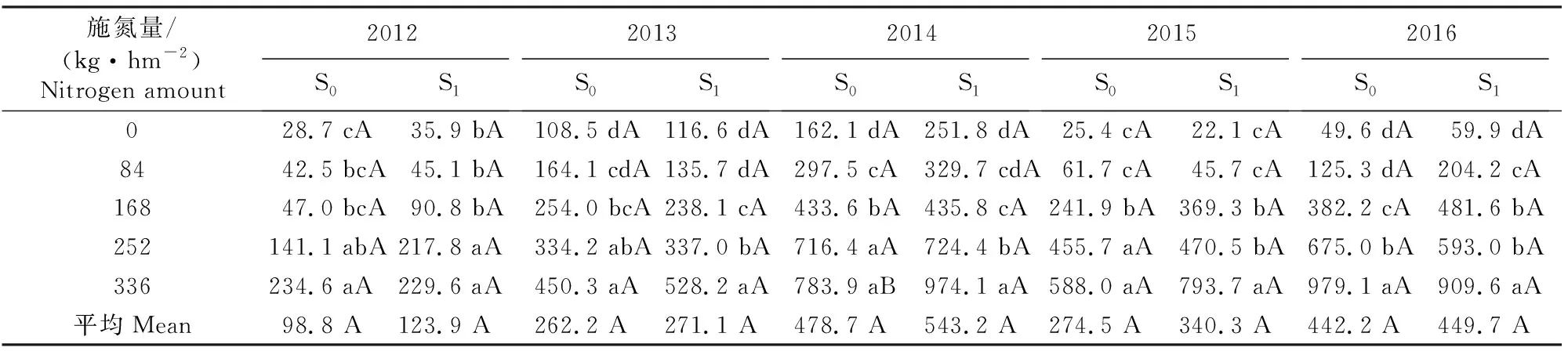

冬小麦收获后0~2 m土层硝态氮累积量见表1。由表1可见,2012-2016年,玉米秸秆还田处理土壤硝态氮累积量总体高于玉米秸秆不还田处理,但是部分处理却不符合这一规律,例外在2016年,如当施氮量为252和336 kg/hm2时,玉米秸秆不还田处理冬小麦收获后土壤中的硝态氮累积量大于玉米秸秆还田处理。究其原因,可能在于2016年当施氮量为252和336 kg/hm2时,玉米秸秆还田处理冬小麦产量较玉米秸秆不还田处理高,导致吸收的土壤氮素增多所致。从平均值看,玉米秸秆还田处理有利于土壤中硝态氮的累积,2012-2016年玉米秸秆还田处理比玉米秸秆不还田处理土壤硝态氮累积量分别平均增加25.1,8.9,64.5,65.8和7.5 kg/hm2,增加幅度分别为25.4%,3.4%,13.5%,24.0%和1.7%。

由表1还可见,不论玉米秸秆还田还是不还田,随着施氮量的增加,冬小麦收获后0~2 m土层硝态氮累积量均逐渐增加。

表1 2012-2016年玉米秸秆还田配施氮肥对冬小麦收获后0~2 m土层硝态氮累积量的影响Table 1 Effects of maize straw return with nitrogen fertilizer on soil nitrate nitrogen accumulation after harvest in soil layer of 0-2 m from 2012 to 2016 kg/hm2

注:S0.玉米秸秆不还田;S1.玉米秸秆还田。同行数据后标不同大写字母表示同一年份S0与S1处理差异达显著水平(P<0.05),同列数据后标不同小写字母表示不同施氮处理间差异达显著水平(P<0.05)。下表同。

Note:S0.Without maize straw return;S1.With maize straw return.Different capital letters in same row indicate significant difference between S0and S1in same year atP<0.05.Different small letters in each column indicate significant different among nitrogen rates atP<0.05.The same below.

2.3 玉米秸秆还田配施氮肥对冬小麦播种前土壤硝态氮累积量的影响

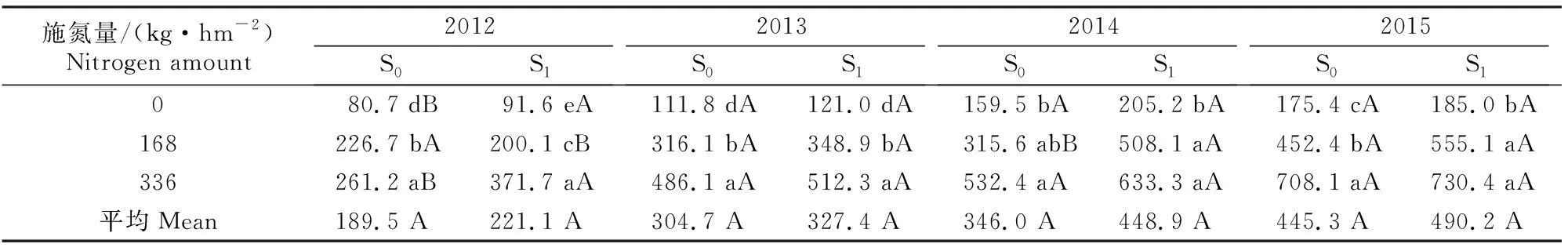

为了研究玉米秸秆还田是否对土壤硝态氮具有保持作用,本研究监测了2012-2015年玉米秸秆还田配施低、中、高3个氮素水平下,冬小麦播种前土壤硝态氮的累积量,结果见表2。

表2 2012-2015年玉米秸秆还田配施氮肥对冬小麦播种前0~2 m土层硝态氮累积量的影响Table 2 Effects of maize straw returning with nitrogen fertilizer on soil nitrate nitrogen accumulation before sowing in soil layer of 0-2 m from 2012 to 2015 kg/hm2

由于所有处理在玉米种植季施肥量完全一致,故冬小麦播种前土壤硝态氮的差异来自上一年冬小麦不同氮肥处理的影响。表2表明,2012-2015年,在低、中、高3个氮素水平下,各处理冬小麦播种前0~2 m土层土壤硝态氮累积量总体逐年增加。2012-2015年,玉米秸秆还田处理冬小麦播种前0~2 m土层硝态氮累积量比玉米秸秆不还田处理分别提高13.5%~42.3%,5.4%~10.4%,19.0%~61.0%和3.1%~22.7%。不论玉米秸秆还田还是不还田,随着施氮量的增加,冬小麦播种前0~2 m土层硝态氮累积量逐渐增加。可见,虽然经过夏玉米地的种植,玉米秸秆还田仍会增加翌年冬小麦播前0~2 m土层的硝态氮累积量,可知秸秆还田对土壤有一定的保氮作用。

3 讨 论

3.1 秸秆还田配施氮肥对冬小麦籽粒产量的影响

有研究发现,玉米秸秆还田后会导致前两年小麦产量连续下降,降幅可达4.1%~46.1%,从第4年开始产量增加,增幅达5.7%~12.8%[12]。玉米秸秆还田条件下,不配施氮肥,小麦减产量达10.8%;配施氮肥条件下,随着施氮量的增加,小麦产量增加幅度为0.7%~10.2%[13-15],这与本试验连续5年的研究结果趋势一致。

一般认为,由于玉米秸秆C/N较高,还田后会造成土壤微生物对无机氮素的固持,造成土壤中的无机氮含量降低,从而影响作物生长,导致作物减产[14,16]。本研究发现,与玉米秸秆不还田处理相比,2012-2016年当施氮量分别高于153,187,99,146和115 kg/hm2时,玉米秸秆还田才会增加冬小麦籽粒产量。据对小麦生长季节土壤硝态氮含量的动态监测结果[17],低氮下减产的原因在于冬小麦在返青期追肥以前土壤无机氮耗竭,同时秸秆还田条件下0~1 m土层土壤硝态氮累积量小于秸秆不还田处理,作物受到短期缺氮胁迫所致,而在高氮情况下则不会出现这一情形。研究发现,关中地区冬小麦施氮量一般为175~185 kg/hm2[16],由本研究结果可知,在这个施氮范围,玉米秸秆还田后不但不需要多施氮肥,反而可减少氮肥的施用量。

3.2 秸秆还田配施氮肥对土壤硝态氮累积量的影响

研究发现,土壤硝态氮的累积量与作物吸氮量和产量有密切的关系[18]。本试验中,2012-2016年,与玉米秸秆不还田处理相比,玉米秸秆还田处理冬小麦收获后0~2 m土层土壤硝态氮累积量总体增加,而且随着施氮量的增大,土壤的硝态氮累积量也增加,这与前人的研究结果一致[19-21]。

施入土壤中的氮素,除了植物吸收及微生物和粘土矿物固定、挥发和反硝化损失外,还有相当一部分氮素以硝态氮的形式留在土壤中[22]。硝态氮的淋失不仅会污染地下水资源,还能危害人类健康[23]。关中地区年降雨主要集中在7-9月份,冬小麦收获后,土壤中残留的硝态氮在降雨的作用下容易发生淋失现象[24]。很多研究发现,玉米秸秆还田对氮素的淋失有很好的抑制作用[25-26]。田路园等[27]通过室内土柱淋溶试验,研究了秸秆还田配施不同比例氮肥对土壤氮素淋失的影响,结果表明,秸秆还田配施氮肥对于氮素的淋失有良好的抑制作用,以碳氮质量比25∶1淋失损失最少。杨世琦等[28]研究发现,秸秆半量还田和全量还田处理的土壤氮素淋失量在0~90 cm土层分别减少27.65%和20.73%,可知秸秆还田能够减少灌区土壤硝态氮淋失量。丁燕等[29]的研究结果显示,秸秆还田没有降低土壤硝态氮和全氮的流失浓度,仅减少了产流量。本试验结果显示,冬小麦播种前和收获后,玉米秸秆还田处理的土壤硝态氮累积量均大于秸秆不还田处理,说明玉米秸秆还田对土壤有一定的保氮作用,减少了土壤硝态氮的淋失。