陈香型白酒酿造中“半堆积工艺”的应用研究

2018-07-25郭辉祥龙远兵王晓平邹永芳杜德军叶方金

郭辉祥,龙远兵,王晓平,邹永芳,张 明,杜德军,叶方金

(舍得酒业股份有限公司,四川射洪629209)

中国固态白酒酿造历史源远流长,酒体香型众多,但如何酿造出“幽雅、舒适、健康”的高品质基酒,是摆在酿酒人面前的一个恒久课题。舍得酒业融合多种工艺精髓,研发出陈香型白酒酿造工艺,其特点在于:原料采用高粱、大米、糯米、小米、玉米和小麦的多粮酿造;48%以粮粉混蒸混烧、续糟发酵、52%以原粮清蒸后窖外堆积;堆积前拌和陈香曲[1],堆积后拌和浓香曲,两次接种增香;大幅提高入窖酸度、陈曲缓慢发酵、延长窖内发酵期、清水蒸馏、缓火馏酒、陶坛低温多年贮存。通过系列工艺精髓有机融合,其所酿基酒,醇香细腻、入口绵甜、陈韵幽雅、爽净协调。

窖外堆积[2],源于酱香酿造,将固态白酒的自然接种发挥到极致。而陈香型酿造的“半堆积工艺”,基于浓香酿造的续糟发酵,依托陈香曲和浓香曲,充分利用酿酒园区的生态环境,堆粮而不堆糟,其堆型变化、参数控制、堆积标准等皆随节气时令而适时调整,堆积成熟的粮堆,颗粒绵软、疏松弹手、干爽利索,并散发馥郁的酸香、舒适的甜香、微醺的酒香。

1 材料、设备与方法

1.1 材料与设备

材料:高粱、大米、糯米、小米、玉米、小麦、糟醅、陈香曲、浓香曲、糠壳、棕垫等。

设备仪器:粉碎机、甑灶、行车、泡粮池、降温箱、摊场、温度计、烘箱、铁锨、电子称、酒度计等。

1.2 测试方案

1.2.1 窖外堆积糟醅测试

粮与糟混合蒸馏摘酒、降温拌曲后,并不按传统工艺入窖,而是收堆后存放于摊场,自然堆积24 h,重新拌曲入窖发酵。

1.2.2 窖外堆积纯粮测试

高粱、大米、糯米、小米、玉米、小麦等6种粮食,全部清蒸熟化、降温、拌和陈香曲药,于摊场上自然堆积,24 h后重新拌和浓香曲药,入窖发酵。

1.2.3 窖外纯粮半堆积测试

大米、糯米、玉米粉碎后,与小米一起拌和出窖糟醅,实行混蒸混烧;高粱、小麦等2种粮食以原粮形式清蒸熟化,经降温、拌和陈香曲药,摊场上堆积24 h,再与前述已降温的粉粮糟一并拌和浓香曲药,入窖发酵。

1.2.4 建立原粮堆积质量标准

对各种堆积前、堆积后的粮堆,进行理化检测、感官鉴定,以建立相应的原粮堆积质量标准。

2 结果与分析

2.1 粮与糟混合的窖外堆积

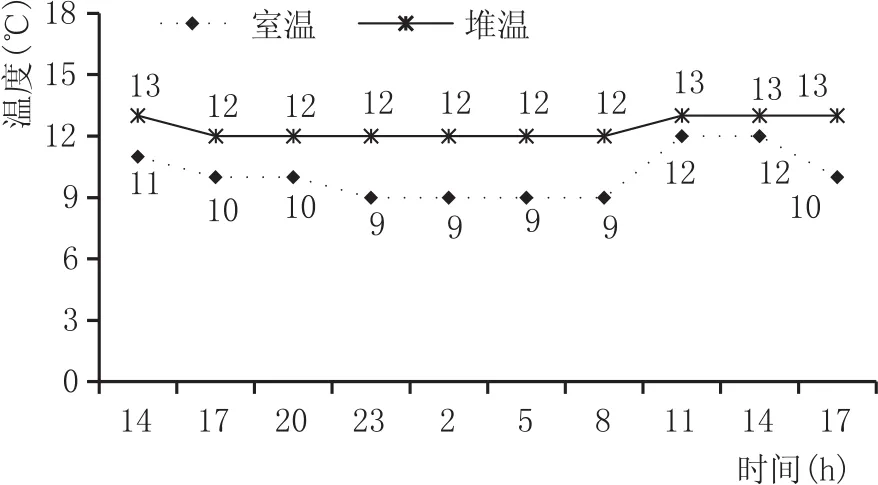

出窖糟醅经润粮拌和→蒸馏摘酒→降温拌曲等工序后,以单窖糟量为单位,集中堆放在干净的摊场上,收成半球型,表面适度覆糠保温,自然堆积24~27 h,糟醅堆积温度变化见图1。

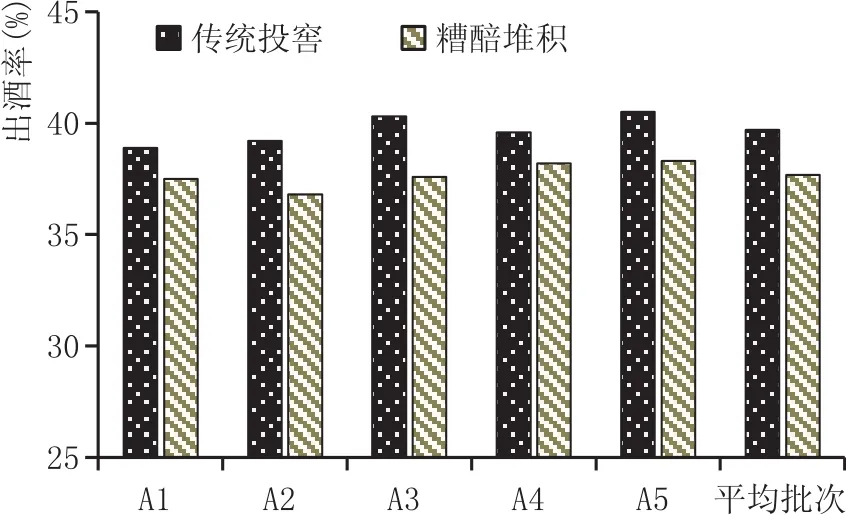

保温自然堆积后,糟醅温度变化不明显,但色泽变暗,酸度增加0.2~0.3,糟堆四周有少量褐色汁水流出,显较浓的糟香。将糟堆翻挖重新拌入8%~10%大曲药,封窖发酵测定出酒率,如图2。

经鉴定,粮与糟混合后的窖外堆积,其堆积效果、基酒产率等未达到理想标准,故不予推广。

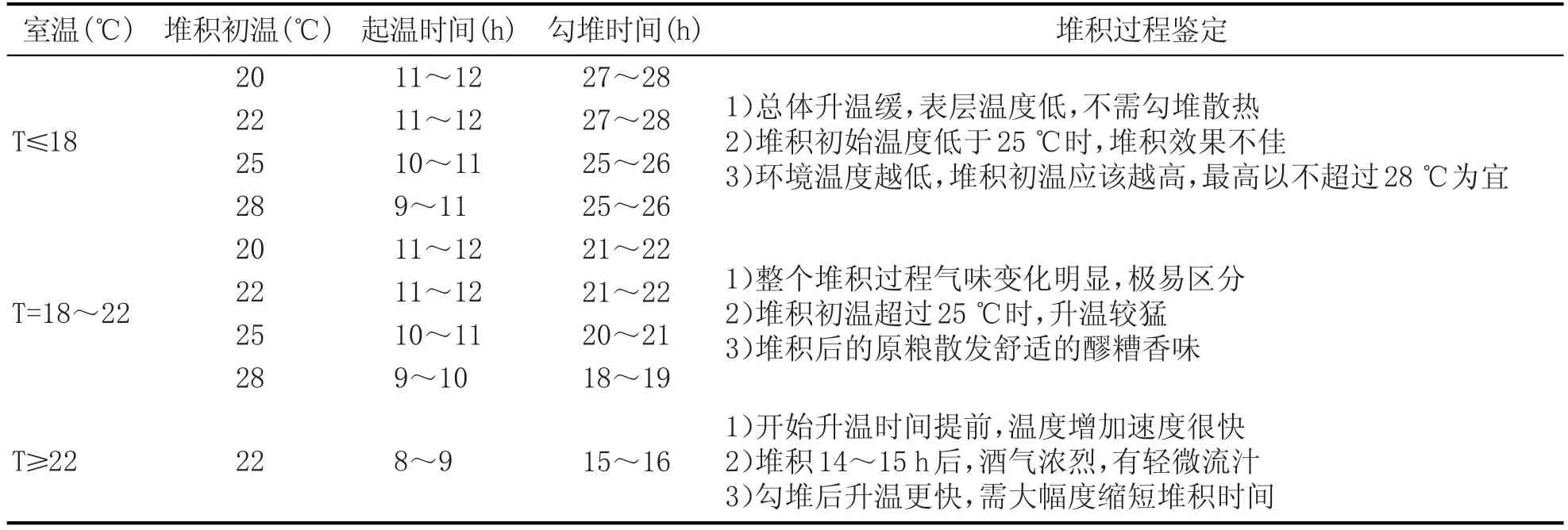

2.2 6种纯粮窖外堆糟

选一个干净、空气流动性小的固定点,铺上少量熟糠,将拌曲后大米、糯米、小米等移至熟糠上,收成高约1 m、直径约2 m的半球型圆堆,在粮堆表面撒适量熟糠后自然堆积。因外界环境温度直接影响堆积温度变化,在生产过程中,不同季节的原粮收堆温度及堆积过程的感官变化见表1。

图1 某粮糟经窖外堆积的温度曲线

图2 糟醅堆积与未堆积的酒率比较

凡堆积的粮堆都是在降温拌曲8~12 h后才开始缓慢升温,越到后期温度越高,升温的速度也越快,且粮堆距表层深度不一样,其温度变化速度也不同,越接近表层温度越高,中心温度最低,整个剖面的温度呈现梯度变化。6种粮粒混合清蒸效果,见图3,其堆积过程的升温趋势,见图4。

实践证明,若6种粮全部清蒸混合后窖外堆积,有四个方面还需妥善解决:其一是大米、糯米、小米经润水清蒸后,在急剧降温过程中易结饼成团,致粮粒发腻,从而影响拌曲均匀度;其二是玉米颗粒大,不易蒸熟,宜适度粉碎再蒸粮;其三是大米、糯米、小米的黏性大,6种粮粒混合堆积后,颗粒间欠疏松,透气性较差,堆积升温效果欠理想;其四是若粮食全部清蒸熟化,则出窖糟醅在蒸馏摘酒时,甑内全部是糟醅,易致基酒欠粮香。综合所述,6种纯粮的100%清蒸堆积也不予推广。

表1 不同温度下原粮堆积过程的变化

图3 6种粮混合清蒸实例

图4 6种粮混合堆积的升温曲线

2.3 窖外纯粮半堆积

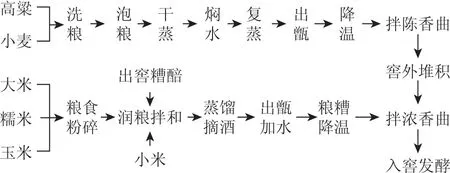

2.3.1 窖外纯粮半堆积工艺流程

窖外纯粮半堆积工艺中,将6种粮食中的大米、糯米、玉米等适度粉碎,与整粒小米一起拌出窖糟润粮,此时混蒸混烧的粮食占比约48%。润粮糟醅经蒸馏摘酒、出甑加水、适度降温,待用。

高粱、小麦等2种粮食,采用整粒原粮,经清洗→浸泡→干蒸→焖水→复蒸→出蒸→摊晾→拌和陈香曲药,在摊场上堆积24 h,再与上述已降温的粉粮糟一并拌和浓香曲药,其工艺流程如图5。

图5 陈香型酿造窖外纯粮半堆积的工艺流程

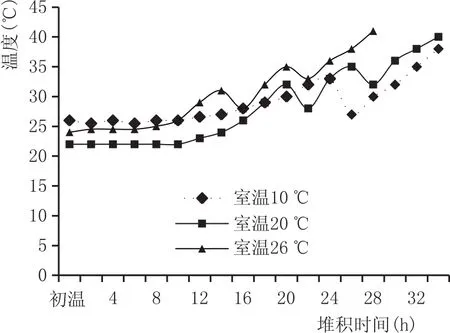

2.3.2 不同季节纯粮半堆积温度变化

不同季节的室温不同,纯粮堆积过程中温度变化会存在区别,每个粮堆的不同部位温度也不相同,经测定距表层30 cm位置的温度,其曲线趋势如图6。

图6 不同季节的纯粮堆积过程温度变化

纯粮堆积过程中,温度曲线出现两次较大幅度的降温波动,第一次是“勾堆”散热,第二次是“翻拌”散热。也即用铁锨将圆堆型粮堆挖开平摊,使之自然降温,缩短了降温时间,减少堆积粮香味物质损失,避免酵母菌在高温条件下快速老化。

堆积过程中温度变化幅度和快慢是反映堆积效果的一个重要指标。若不升温就证明微生物生长代谢不旺盛,窖外糖化效果和微生物增殖效果不理想(如图1);若温度过高对菌种杀伤力较大,同时,如果升温速度与相应季节不相符,说明在堆积过程中部分控制措施不到位,会影响堆积效果。

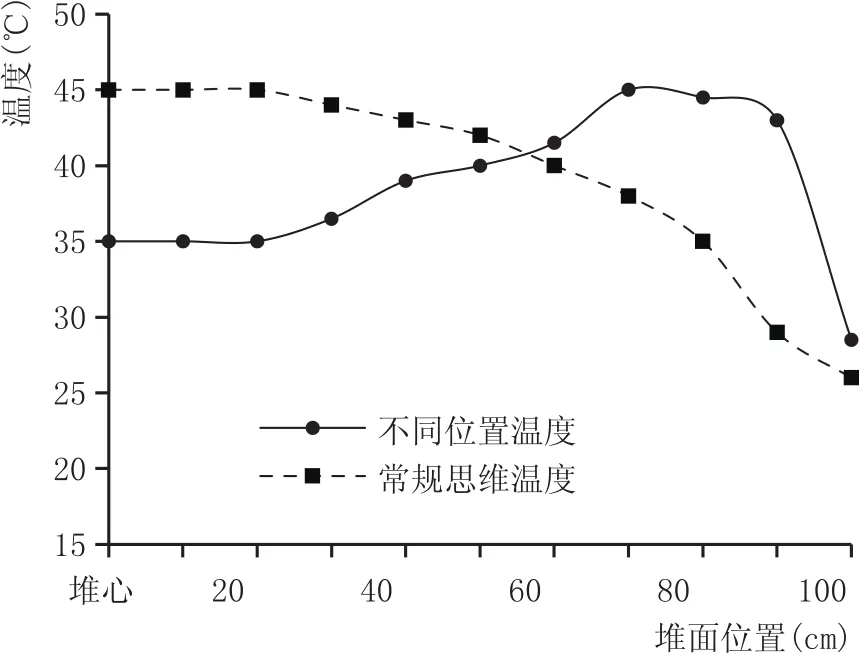

2.3.3 纯粮半堆积不同位置的温度变化

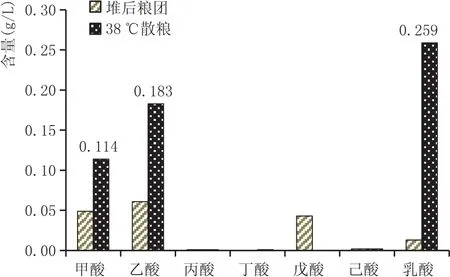

纯粮堆积结束后,粮堆剖面的横向和纵向,以及粮堆各点最后的温度都不相同。人们传统的认为,堆心温度会高于表层温度,但实际测定表明,堆心温度远远低于浅表层温度,如图7。

图7 纯粮堆积后不同位置的温度分布

堆积成熟后,粮堆各处的菌种类别(指霉菌、细菌和酵母等)、微生物数量、糖化程度等均有所不同,为保证粮食入窖后甑与甑之间的发酵均匀一致,将在堆积种粮工序前进行人工翻拌,以避免粮堆温度快速升高。经观察,纯粮堆积时,升温具有一定的固有趋势,见表2。

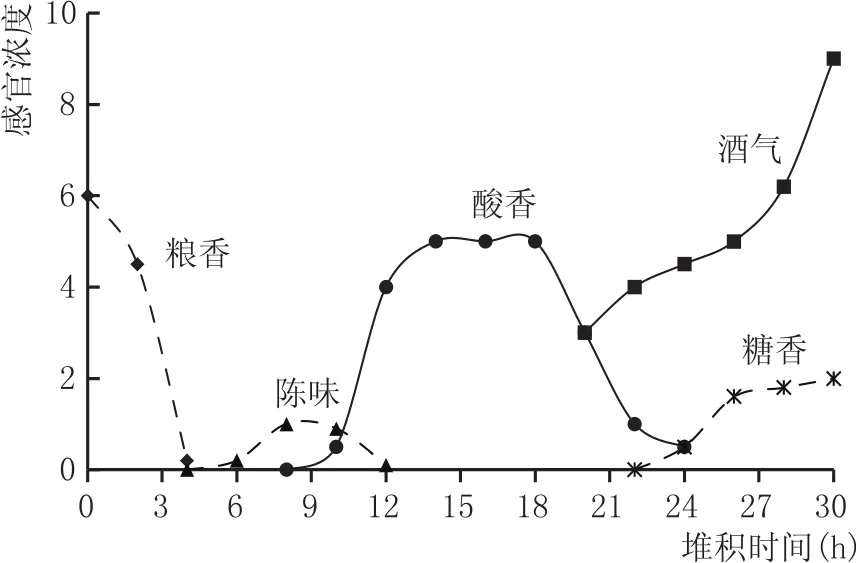

2.3.4 纯粮半堆积过程的气味变化

堆积过程中所富集的大量微生物,与陈香曲中自带菌种协同作用,使纯粮粒在堆积过程中发生明显变化,表现在气味上,则在不同时间段,气味会出现规律性的交互演替,见图8。

图8 纯粮堆积过程中气味的交互演替

堆积的初期,粮堆散发一种“熟粮香”,堆积数小时后,表层粮粒温度下降,呈现轻微的“陈饭味”,随后逐渐产生淡淡的“酸香味”,接着是带清香的“醪糟味”,以后酒气渐趋浓郁,当气温较高、堆积时间过长时会产生较浓烈的“酒香”。

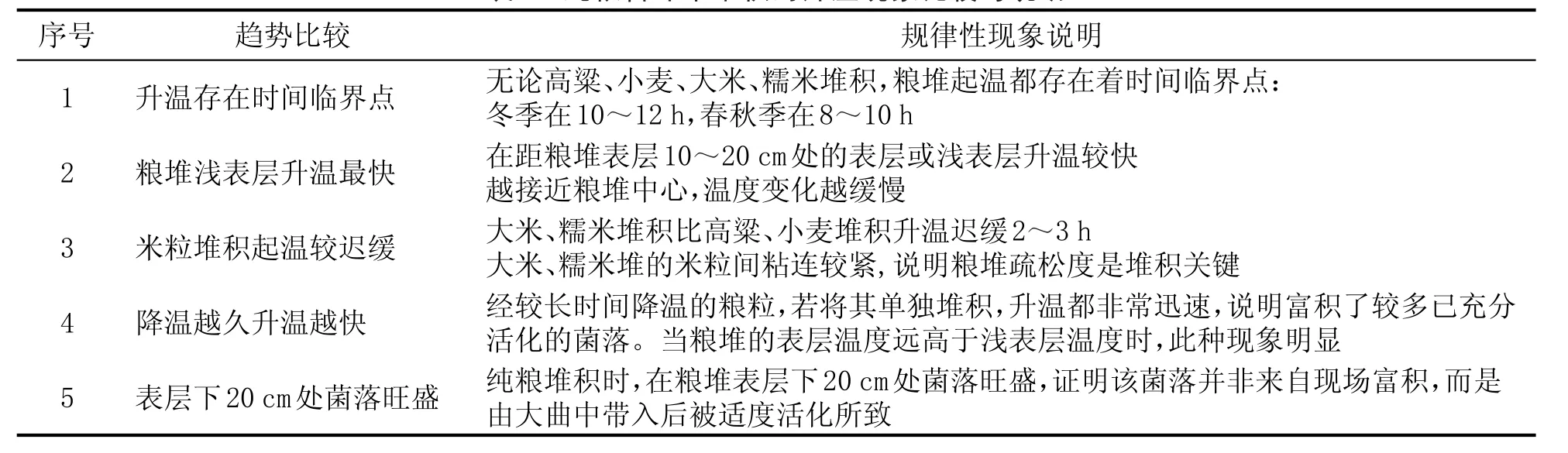

2.3.5 纯粮半堆积时粮粒水分的变化

初期粮粒水分控制在54%~56%范围内,粮粒表面干爽。在堆积过程中温度升高,粮粒内部水分外移并凝结在表面,同时,淀粉经糖化会产生一定水分。堆积后期的粮粒表面水,在感官和实际测定上都会增加,如图9,经过近30 h堆积后,粮堆整体水分上升3~4个百分点,以致呈现“水淋淋”的感觉。

表2 纯粮窖外半堆积的升温现象比较与说明

图9 纯粮堆积过程中表面与堆心水分变化

纯粮堆积过程中,由于微环境下温度、氧气、菌落不同,导致堆心和表面的水分含量变化趋势不同,其水分变化趋势同温度变化相似:凡温度发生变化,其对应点的水分必有相应变化;粮堆中心水分变化幅度最小,距表层10 cm处水分变化最快,幅度也最大。实际生产中,当外界气温较高时,需适当缩短堆积时间,最终达到“堆不流汁”。

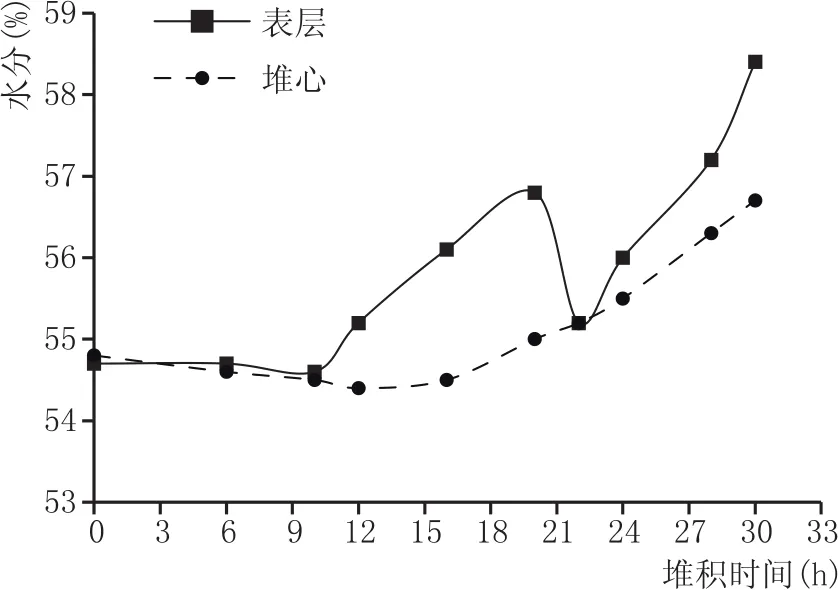

2.3.6 纯粮半堆积时粮粒硬度的变化

降温拌曲后的粮粒,因吸水充足,温度适宜,手捏会感觉绵软,弹性好,表现出舒适的柔熟感。若环境温度低,在堆积初期,表层粮粒的硬度会略有增加。伴随堆积时间延长,粮堆温度缓慢升高,籽粒逐渐“软化”,堆积成熟后,明显“软籽”,轻捏即烂,柔熟感极好,其感官硬度变化趋势如图10。

图10 原粮堆积过程中感官硬度的变化

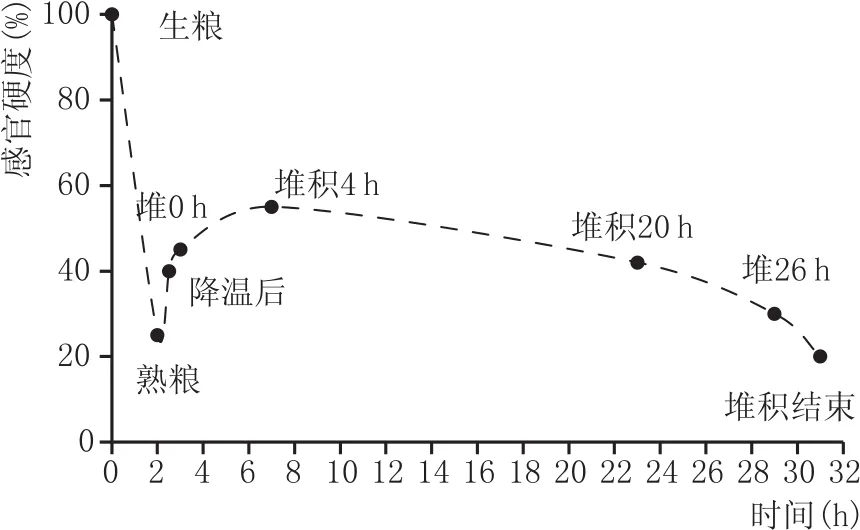

2.3.7 纯粮半堆积的粮粒酸度变化

在纯粮堆积过程中,酸度变化微小。初期的酸味来源于淀粉被糖化的过程,在中后期即被酒气所掩盖;如果在堆积后期酒气不能有效掩盖酸味,则堆积效果不理想,其原因在于:堆积初始温度较低,且保温措施不到位,或者用曲量较小,导致堆积过程中不能有效升温。

堆积成熟的粮堆测定其有机酸,如图11。可见,温度较高的散粮粒中,检测出甲酸、乙酸、乳酸等3种有机酸,其含量顺序为:乳酸>乙酸>甲酸;且甲酸、乙酸、乳酸等3种酸均高于未散开的粮团,但粮团中测出“戊酸”,其数值还较高。已知粮粒在洗、泡、蒸等过程中,采用清水和蒸汽为介质,不会产生有机酸,故新增酸类有两个来源,其一是用曲自身带来,其二属于堆积过程中糖化发酵产生。

图11 纯粮半堆积后的有机酸变化

2.3.8 纯粮半堆积的堆型变化

实践表明,不同的粮堆形状,其堆积升温效果迥乎不同。在生产中,有时需要给粮堆散热降温,有时又需要通过覆盖糠壳和帘子保温。在环境温度较低时要求缩小表面积实行“圆堆型”堆积,见图12。

图12 纯粮半堆积的圆堆型

在环境温度较高时,需要将已堆积18~20 h的原粮挖开摊成“薄圆台型”或“薄长方体型”散热,使堆心粮粒充分接触氧气,促进堆心酵母有氧增殖,见图13。

图13 纯粮半堆积的薄层型

2.3.9 纯粮半堆积前后菌落变化

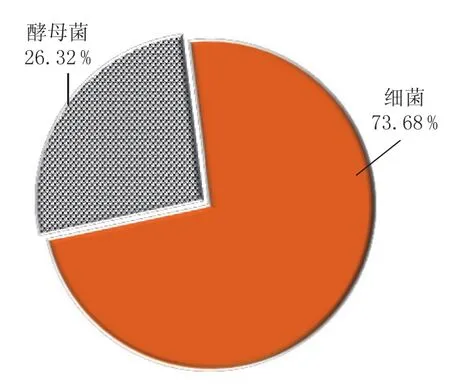

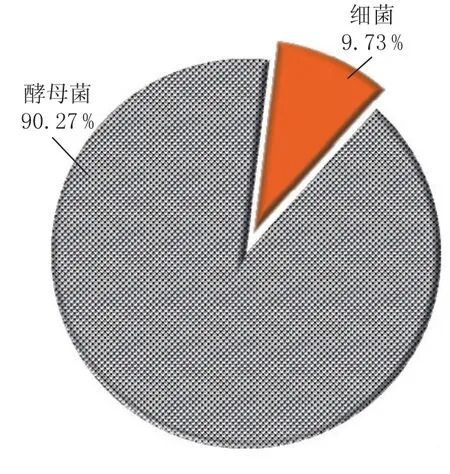

为验证纯粮“堆积”效果,分别对堆积前粮堆、堆积24 h后粮堆所含主要微生物,进行多轮次测定分析,见图14和图15。虽然取样具有随机性,但各批次测定的总体趋势为:堆积粮堆中心微生物数量比表层少;堆积过程中的真菌增殖比细菌更快;堆积后厌氧微生物比例有所增加。

图14 未经堆积的粮堆微生物比例

纯粮堆积时附集了环境中大量微生物,在适宜温度与丰富营养条件下快速增殖,堆积后的粮粒间长出大量菌丝,从某种程度上说,纯粮“堆积”过程相当于“二次制曲”。

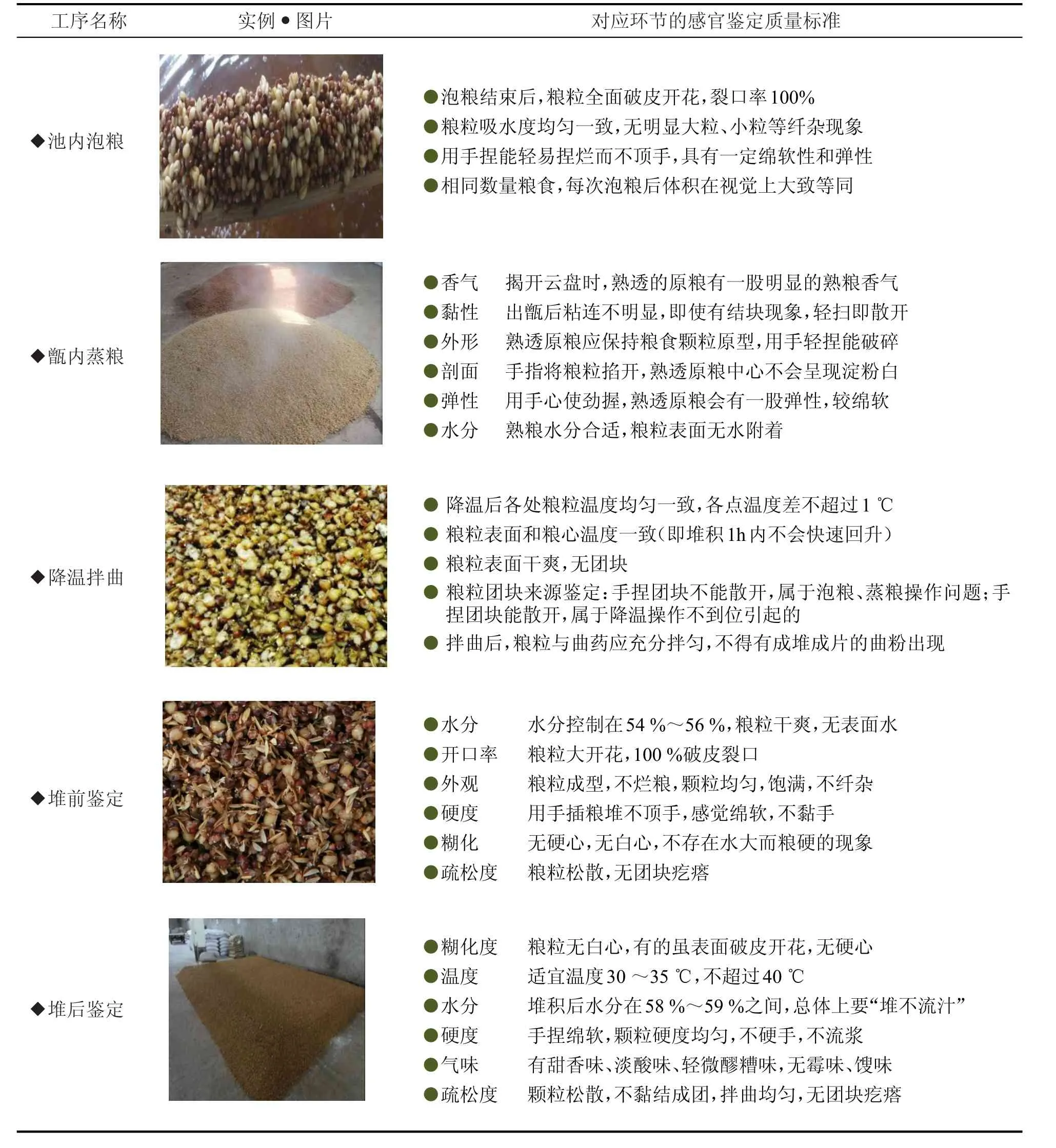

2.4 建立纯粮堆积质量标准

窖外纯粮半堆积,作为陈香型酒酿造的核心工艺之一,为保证堆积效果及各批次间质量的稳定,对泡粮、蒸粮、降温拌曲、堆积前、堆积后等5个关键环节应达到的效果,需有一个明确界定。经反复测试验证,相关环节的感官鉴定标准,见表3。

图15 堆积成熟的粮堆中微生物比例

在陈香型酿造的纯粮半堆积工艺中,建立各关键工序质量鉴定标准,有利于纯粮堆积的规范统一,避免堆积过程出现异常现象,以保障酒体质量均衡稳定。

2.5 窖外纯粮半堆积的酒质与出酒率

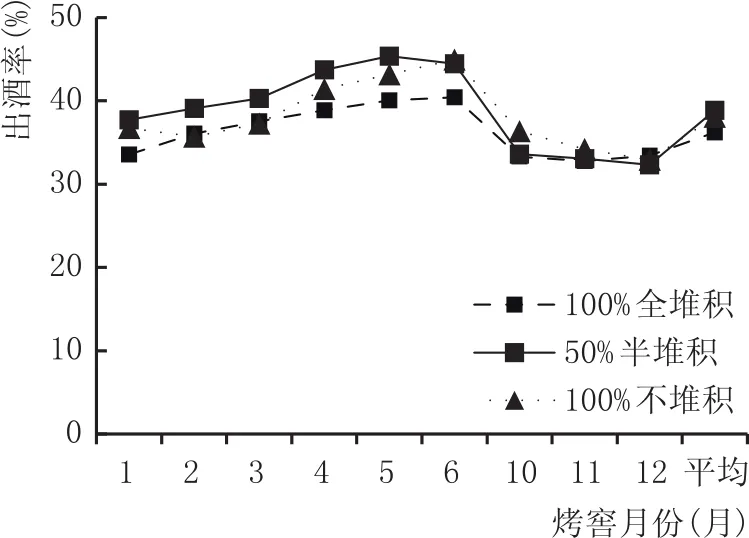

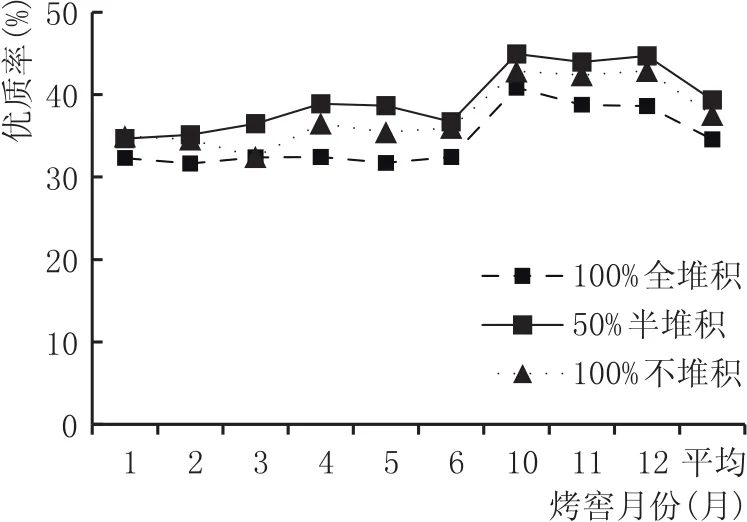

将6种粮食分别按3种模式投窖,一种是全部粉碎后润粮拌和,再经混蒸混烧,即100%不堆积投窖;第二种将粮食全部清蒸堆积,实施粮、糟分离蒸馏;第三种则将高粱、小麦清蒸堆积,将大米、糯米、玉米和小米进行混蒸混烧。在此3种模式下,一年中不同月份的出酒率见图16,优质率见图17。

图16 窖外纯粮半堆积的出酒率比较

当所有粮食100%清蒸堆积时,一是米粒黏性大,整体堆积效果欠佳,堆积后糖香味不明显,堆积过程未能起到富积和接种效用;二者采用粮、糟分离蒸馏,损失部分粮香味,从而导致酒质、出酒率相对下降。

采用52%粮食清蒸堆积、48%粮食粉碎后混蒸混烧,将两个工艺有机融合,则酒质与出酒率兼得。经感官品评,所酿基酒醇香细腻、绵甜爽口、甘美协调,酒质极佳。

表3 窖外纯粮半堆积中关键工序的质量鉴定标准

3 结论

窖外纯粮半堆积,作为陈香型酒酿造工艺的核心之一,其原料粮食的48%,经粉碎、润粮、拌糟后混蒸混烧,赋予酒体幽雅的粮香;其余52%的粮粒,经浸泡清蒸后拌陈香曲,在不同环境温度下,以不同堆型适度窖外自然堆积。堆积成熟后,可嗅到轻微的酸香、舒适的糖香、怡人的醪糟香,粮粒经富积、活化大量菌落而变成“种粮”。经与传统的粉粮酿造相比,窖外纯粮半堆积的出酒率较稳定、优质率明显提升,其以“半堆积”形式,成功实现了堆积工艺跨香型的有机融合。

图17 窖外纯粮半堆积的优质率比较