大学生人格特征及其对自伤行为影响的分析

2018-07-23吴金庭伍丽娟

吴金庭,伍丽娟

皖南医学院 1.第二附属医院,2.弋矶山医院,芜湖,241000

自伤行为是个体应对外界强烈的情感痛苦刺激后采取的刻意伤害自身健康的行为,严重危害个体的身心健康,甚至是导致自杀的主要原因之一。有研究提示,青少年是自伤行为发生的高危人群,自伤行为已成为威胁大学生身心健康的主要因素之一[1]。大学生是国家人才队伍建设的重要培养对象,承载着社会的未来。然而,近年来大学生心理健康问题日益突出,大学生自伤行为不仅影响其自身的学习和生活,而且直接伤害其生命健康,对家庭和社会都将造成严重影响,应该得到关注。人格特征是人们心理活动和行为的基础,决定了个人如何面对环境的刺激以及行为反应的性质、速度和程度。本文基于应激-素质模型的角度,从个体人格特征的视角探讨影响大学生自伤行为的素质因素,以期进一步分析大学生人格特征对自伤行为的影响,从而为预防大学生自伤行为的发生提供参考。

1 研究对象与方法

1.1 研究对象

工作人员经专业培训后,对安徽省某高校在读学生按年级以班级为单位进行问卷调查,共发放问卷900份,收回有效问卷826份,有效率91.78%,其中,男生422人,女生404人;原居住地为城镇的有365人,来自农村的学生有461人;二年级学生616人,三年级学生210人;独生子女476人,非独生子女350人;平均年龄(20.53±0.95)岁。

1.2 研究方法

1.2.1 大学生自我伤害行为调查问卷

综合已有的相关调查研究,自编大学生自我伤害行为调查量表。量表包括大学生社会学特征和自伤行为情况,其中,社会学特征包括个人基本情况、家庭基本情况和个人对伤害认知情况,共17个条目;有关自伤行为的条目有20个,主要了解过去半年来被试在生活中发生的自我伤害行为,考察自伤行为的频次和程度两个方面,具体包括发生伤害的次数、伤害的表现、伤害部位、伤害性质以及伤害预后情况等。自伤程度分为四个层级,“无”代表对身体没有任何损失;“轻度”指行为对身体有轻微损伤;“中度”指有损伤,但个人可自行处理;“重度”指对身体伤害程度较重,需要就医或住院治疗。

1.2.2 卡特尔人格因素问卷(16-PF)

该问卷被认为是目前世界上最完善的个性心理测验之一,该问卷将人的个性抽取出16种基本特征或称16个个性因素,分别是乐群性、聪慧性、稳定性、恃强性、兴奋性、有恒性、敢为性、敏感性、怀疑性、幻想性、世故性、忧患性、实验性、独立性、自律性和紧张性。本研究采用祝蓓里、戴忠恒修订的大学生版本[2],平均重测信度r=0.61(0.36~0.82),结构效度较高。

1.3 资料处理和统计

相关数据采用SPSS21.0软件进行统计分析,定量资料采用(t±s)检验,运用多因素非条件Logistic回归分析人格特征对自伤行为的影响。

2 结果与分析

2.1 大学生自伤行为发生情况

调查发现,调查对象中共有118人在过去半年内曾发生过自伤行为,检出率为14.29%,其中,男生60名(7.27%),女生58名(7.02%);原居住地为城镇的有365人(自伤行为者50人,13.70%),来自农村的有461人(自伤行为者68人,14.75%);独生子女有476人(自伤行为者78人,16.39%),非独生子女有350人(自伤行为者40人,11.43%),独生子女相对于非独生子女,二者的自伤行为检出率有统计学差异(P<0.05)。

2.2 大学生的人格特征

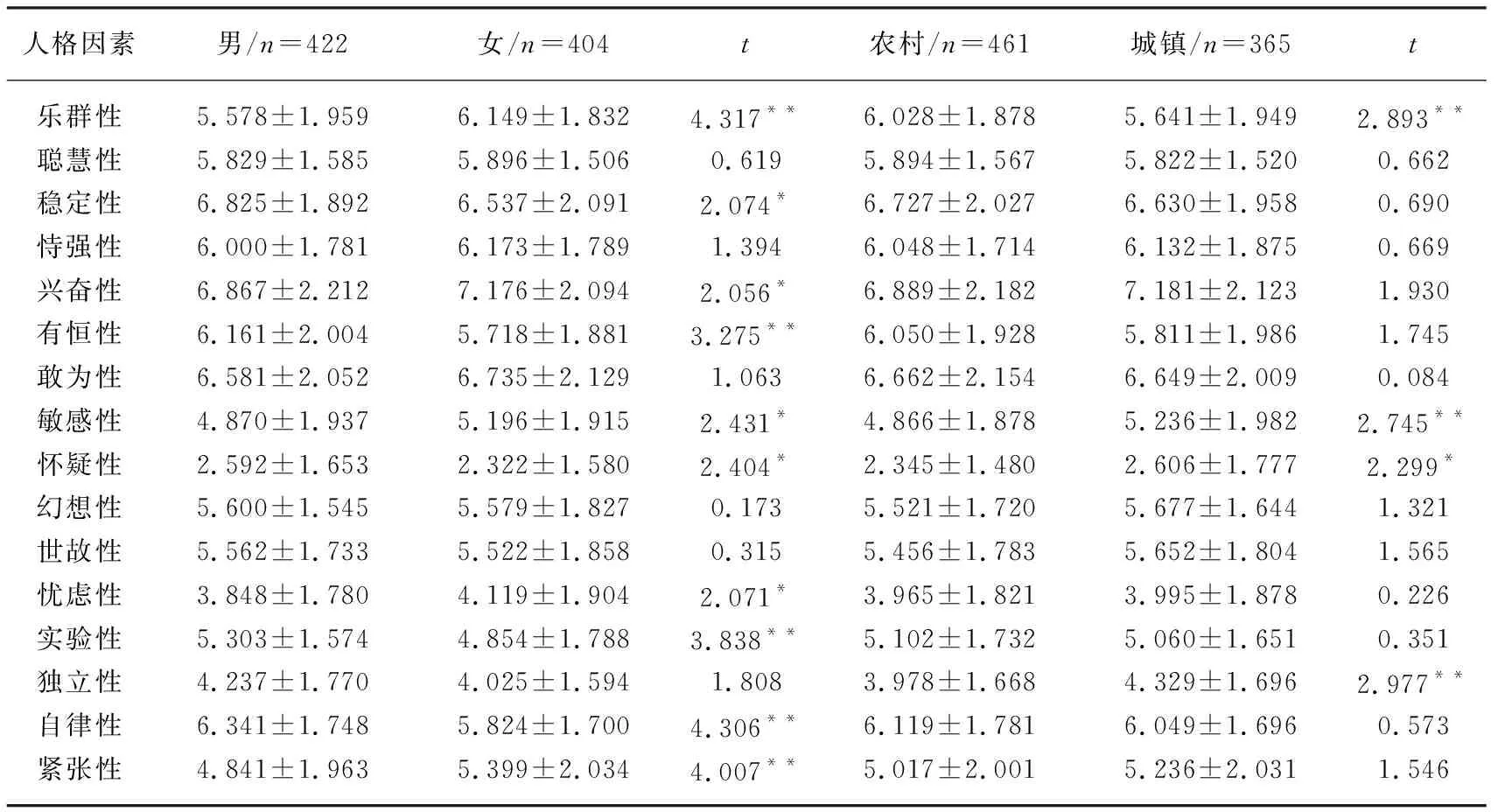

通过对大学生的人格特征分析,发现大学生人格特征的不同因素在男女性别上存在统计学差异(P<0.05),不同生源地的大学生在人格特征的不同因素上得分存在统计学差异(P<0.05)(表1)。

表1 不同性别和不同生源地的大学生人格特征因素的比较

注:*代表P<0.05,**代表P<0.01。

由表1可见,女生在乐群性、兴奋性、敏感性、忧虑性和紧张性等因子上得分明显高于男生(P<0.05),而男生则在稳定性、有恒性、怀疑性、实验性和自律性因子上得分较高(P<0.05);相比而言,农村生源的学生在乐群性上得分较高,而城镇生源学生在敏感性、怀疑性和独立性上得分较高(P<0.05)。

2.3 人格特征对自伤行为的影响

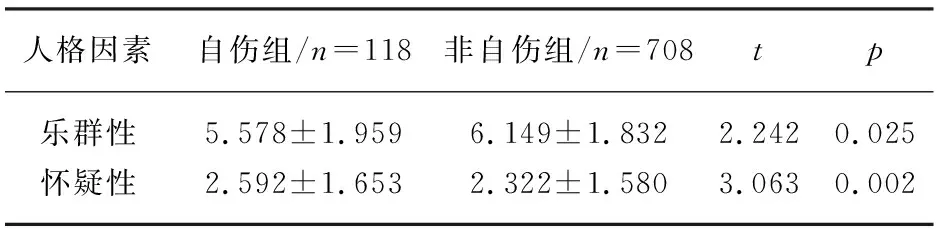

根据是否发生自伤行为,将调查对象分为自伤组(118人)和非自伤组(708人)进行数据分析,了解人格特征对自伤行为的影响(表2和表3)。

表2 自伤组与非自伤组人格特征的比较

由表2可见,自伤组大学生在乐群性因素上得分较低(P<0.05),在怀疑性因素上得分明显高于非自伤组(P<0.01),两组在人格特征的其他因素上无统计学差异(P>0.05)。

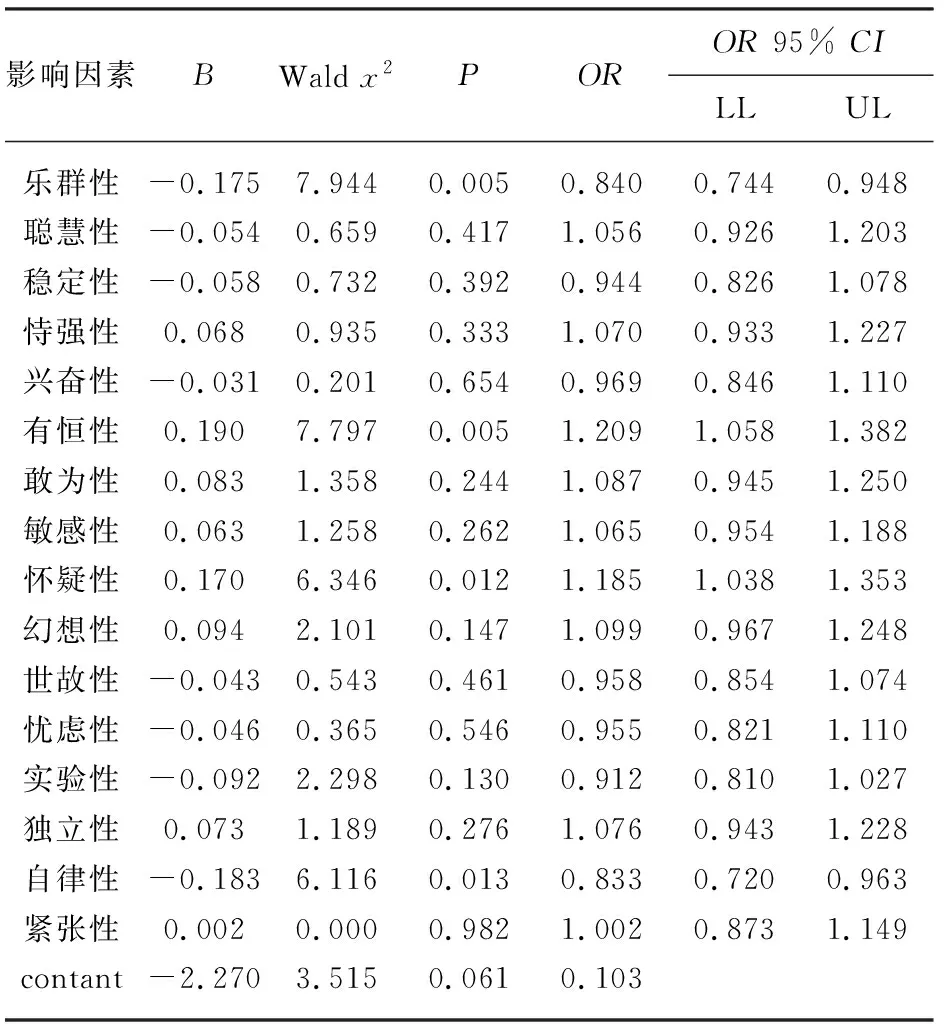

根据表3,将自伤组定义为1,非自伤组定义为0,把人格特征的16个因素作为自变量,采用多因素非条件Logistic回归分析(逐步回归法),按照Enter法纳入模型中,结果显示:乐群性和自律性与自伤行为的发生存在相关性,得分越高,发生自伤行为的概率越小,是自伤行为的保护因素;有恒性和怀疑性是自伤行为的危险因素,得分越高,提示自伤行为发生的风险越高。

表3 多因素非条件Logistic回归分析人格特征对自伤行为的影响

3 讨 论

由于自伤行为对身心健康的严重危害,一直受到社会的关注。有资料显示,在美国,一般青少年群体中自伤行为的发生率为14%~19%[3],西方国家大学生中自伤行为的发生率约为14%~38%[4-6]。本文中大学生自伤行为的检出率为14.29%,高于褚成静等国内的同类研究报道[7-9],在男女性别上检出率无统计学差异,独生子女的自伤行为检出率高于非独生子女,提示自伤行为在大学生群体中发生率较高,是危害大学生健康的重要因素之一,需要得到关注。另外,独生子女可能由于在成长过程中缺少足够的沟通训练,家长往往过于关心和保护,很少让其独立应对处理困难,导致独生子女在应对挫折或困难时,方法不多,易发生消极的情绪行为反应。

通过数据分析发现,大学生的人格特征因素存在一定的性别差异,女生在乐群性、兴奋性、敏感性、忧虑性和紧张性等因子上得分较高,而男生则在稳定性、有恒性、怀疑性、实验性和自律性因子上得分较高;不同生源地的大学生人格特征也有不同,农村生源的学生在乐群性上得分较高,而城镇生源学生在敏感性、怀疑性和独立性上得分较高。人格特征的形成受到多种因素的影响,本文的结果提示,社会人口学方面的因素对人格特征有影响。为解释抑郁期间的自杀行为,Mann等提出了应激-素质自杀行为模型[10],将遗传、人格特征归为素质因素,同样的触发因素(应激)对于不同的个体带来的效果也不同。本文的结果符合该模型理论,自伤组与非自伤组在乐群性和怀疑性上存在差异。通过Logistic回归分析,发现乐群性和自律性是自伤行为的保护因素,而有恒性和怀疑性是自伤行为的危险因素。也就是说,同样的触发因素,多疑戒备、过分苛求的大学生可能更易发生自伤行为,而热情乐观、有良好自我控制的大学生更不易发生自伤行为。因此,调适大学生人格特征上的缺陷,不断完善其人格特征,对于预防大学生自伤行为的发生具有现实意义。

4 结 语

综上所述,大学生是自伤行为的高危人群,应当给予高度重视,及早给予关注,加强预防。人格作为应对应激的重要中介因素,影响个体的情绪行为。而大学生由于所处的特殊阶段,其人格特征趋于成熟稳定的阶段,人格特征上的缺陷会造成大学生消极情绪和行为的发生,严重影响其身心健康。因此,教育工作者和心理工作人员应当重视培养和健全大学生人格特征,培养其积极正确的生命观、价值观和人生观,促进大学生的全面发展。