从定陵出土金锭铭文谈明代北京铺户与铺行之役

2018-07-23王纪洁中国钱币博物馆

王纪洁 (中国钱币博物馆)

前 言

定陵修建于明万历十二~万历十八年(1584~1590),占地面积8万平方米,是明朝万历皇帝朱翊钧和孝端、孝靖两位皇后的合葬墓。1956年经国务院批准开始发掘,出土文物近3000件,是我们研究明陵寝制度和社会经济发展的重要实证。

定陵出土文物涉及到钱币的有金锭103枚、金饼1枚、银锭65枚,以及“万历通宝”铜钱1712枚(较为完整的有1400多枚)等,其中金锭和银锭上大都铸造有铭文,是我们研究明代徭役制度的重要实物资料。本文主要通过梳理金锭上的铭文,结合文献,探讨明代京城铺户的设置情况和买办制度,重点是探讨明代白银的货币化促使铺户可以“纳银代役”。因现今有关研究北京铺户制度的资料很少,故本文在某些问题的考证上难免有疏漏之处,还望指正。

一 定陵出土金锭概述

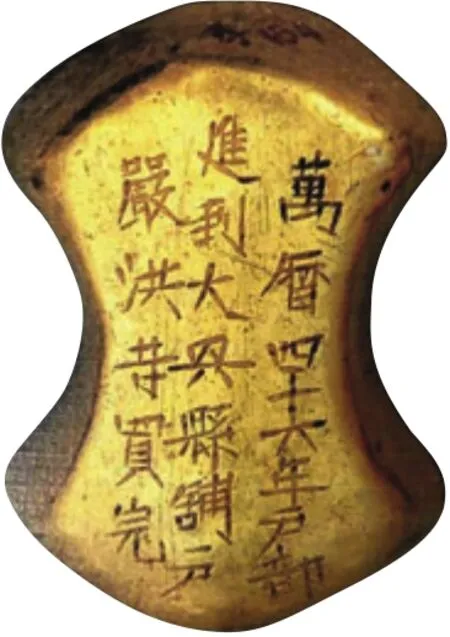

图1 十两金锭上部,錾刻铭文“九成色金十两”

图2 十两金锭底部,錾刻铭文“万历四十六年户部进到大兴县铺户严洪等买完”

定陵共出土金锭103枚,其中79枚出自万历帝尸体下,21枚出自孝端后尸体下,另外3枚分别出自帝后椁内棺顶东端(头部)。出土金锭有大小两种,大者十两,上面錾刻有铭文或贴有纸标签。小者重二两、三两,实际测量71~111.5克[1]。其中,十两金锭铭文涉及到地名的主要有三类,一是大兴县,二是宛平县,三是云南。本文主要梳理从铭文判断来源为大兴和宛平二县的十两金锭。来自京畿大兴和宛平二县的金锭铭文面刻成色和重量:九成色金十两(图1);底部錾刻有时间、地点、铺户等信息(图2),并在刻纹内填有朱砂。

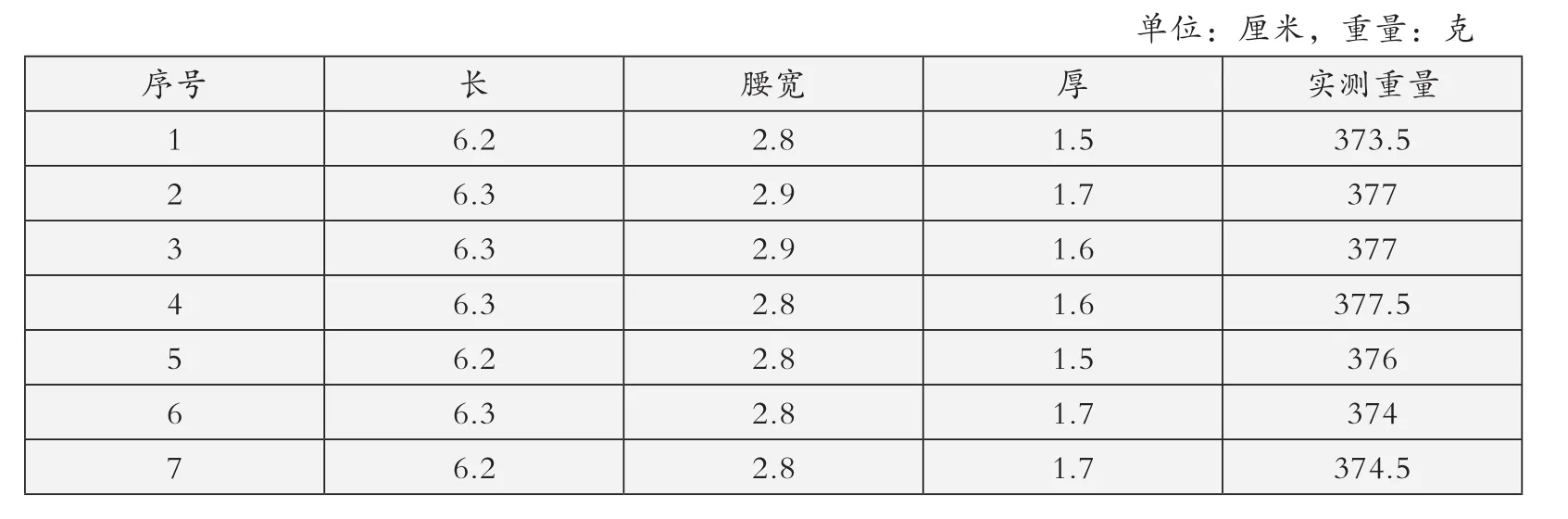

錾刻有“大兴县铺户严洪等”铭文字样的金锭具体数据如下表:

单位:厘米,重量:克images/BZ_22_308_627_1924_1099.png

底部錾刻有“万历四十六年户部进到大兴县铺户严洪等”铭文字样的金锭共有7枚,均出自孝端后椁内西端,尺寸大小相差无几,长6.2~6.3、腰宽2.8~2.9、厚1.5~1.7厘米,重374~377.5克。

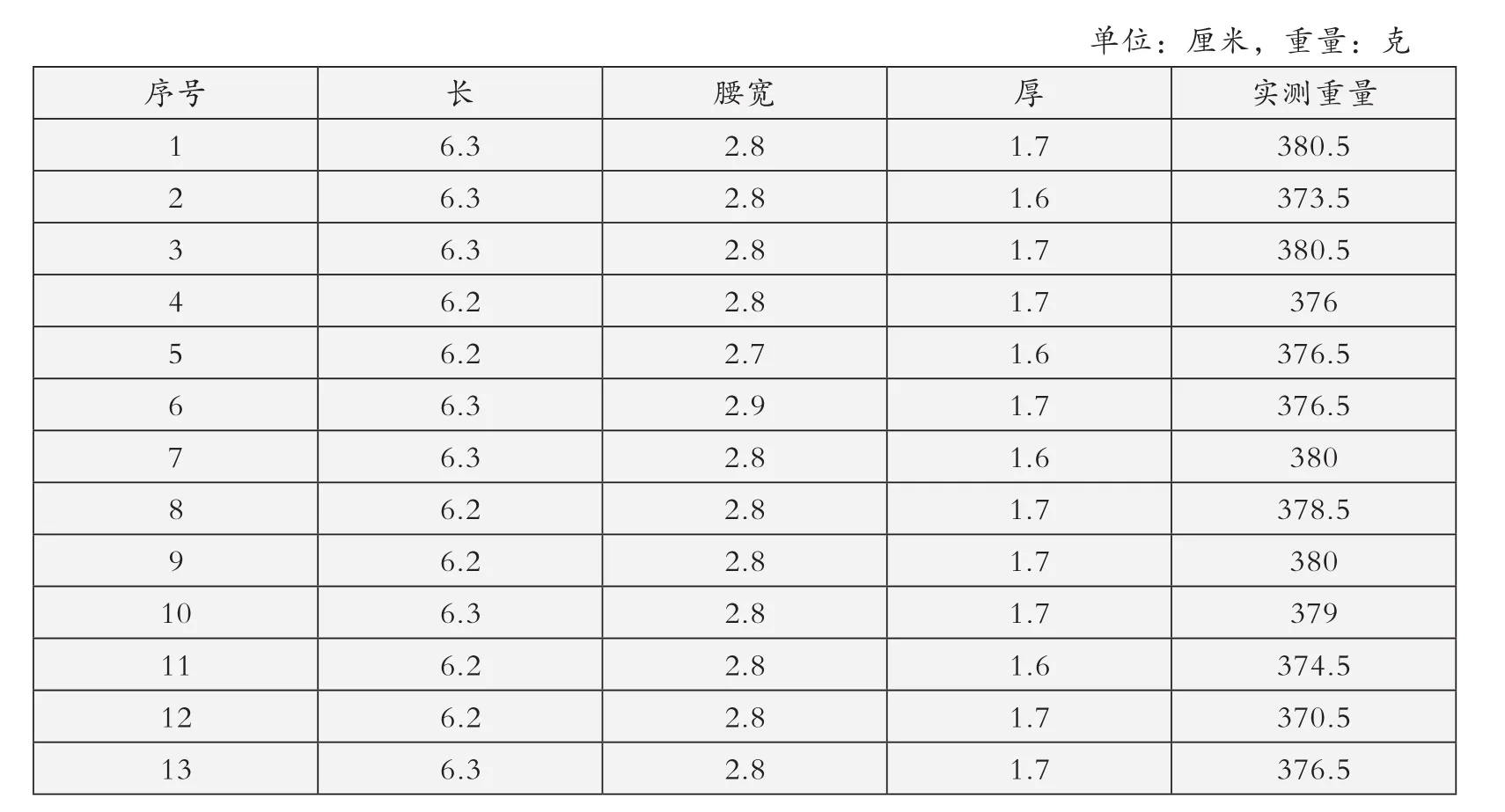

錾刻有“宛平县铺户徐光禄等”铭文字样(图3)的金锭具体数据如下表:

单位:厘米,重量:克images/BZ_22_308_1467_1924_2294.png

底部錾刻有“万历四十六年户部进到宛平县铺户徐光禄等买完”铭文字样的金锭共有13枚,均出自孝端后椁内西端,尺寸大小相差不大,长6.2~6.3、腰宽2.8~2.9、厚1.6~1.7厘米,重370.5~380.5克。

这批金锭形制相同,与同时期银锭一致,锭面正面中部微凹,分布有较为均匀的水波纹,两端为圆弧形,中间呈束腰状,背部稍鼓。均在锭面上标明“九成色”字样,但实际检测80%—95%[2]。铭文主要标明成色、时间、地点铺户等信息,内容虽然简单,但折射出的相关信息却非常丰富,是我们研究明代徭役制度的重要实物资料,与明代官府物料买办制度密切相关。

这批金锭是万历四十六年(1618),由户部上解朝廷,是隶属于顺天府的宛平县铺户徐光禄、大兴县铺户严洪等人“纳银代役”的产物。永乐元年(1403),北平府改为顺天府,宛平、大兴二县属之。永乐十九年(1421),迁都北京,二县依郭,称为“京县”。由于是京县,每年京城各坛庙及皇陵的祭祀费用、中央各衙门的办公用品,还有在北京举行的各级科举考试的组织经费等,皆由宛平、大兴二县共同承担采买任务。宛平县的管辖范围城内包括棋盘街(今天安门广场)、北安门(今地安门)街以西,城外往南、往北50多公里,往西150公里。县衙在今地安门西大街东官房胡同。大兴县的管辖范围包括今北京钟鼓楼中轴线东面的大片地区,大兴县衙在今交道口附近的大兴胡同。宛平、大兴二县负责管理居民户籍,担负稽保甲、造黄册、阅实户口之职。设知县一人,“掌一县之政,凡赋役,岁会实征,十年造黄册,以丁产为差。……表善良、恤穷乏、稽保甲、严缉捕、听狱讼、皆躬亲厥职而勤慎焉”[3]。明朝知县一般是正七品,京县因政治地位特殊,且为“四方之首也,表仪所系,群听具瞻”[4],因此大兴、宛平的知县品级与明南都应天府的上元、江宁二县均为正六品,高于其他地区知县的品级。

图3 “万历四十六年户部进到宛平县铺户徐光禄等买完”十两金锭铭文拓本

二 明代北京的铺户

隋、唐时期商业和手工业实行固定的“坊市制”,工商业者在指定地点,以经营商品的种类划分排成行列,于是出现了行业组织“行”。宋代随着商品经济的发展,固定“坊市制”被打破,政府为便于管理与和买的需要,实行“团行”制[5],入“行”是带有政府强制性的[6]。明代政府为了采买的需要,实行“铺行之役”,“不论军民,但卖物则当行”[7]。编入铺行者,称为“行户”,也叫“铺户”。“铺户”一词五代、宋时已有记载,如后唐长兴二年(931)十二月敕,“……杂使熟铁亦任百姓自炼,巡检、节级、勾当卖铁场官并铺户,一切并废”[8]。元祐四年(1089),左谏议大夫兼权给事中梁焘言:“准中书省录黄,为市易官茶,令客铺户带买等事……”[9]等等。

因元末农民战争,明初北京社会经济凋敝,工商业衰败,居民不多,城市规模不大。成祖迁都后,北京城市人口开始增加,社会经济得到迅速发展。永乐元年,朝廷从南京、浙江等九省迁富民三千八百余户实京师,永乐二年(1404),又下诏迁广东富户实京师。富户北迁,一方面带来了南方日益成熟的商业产业体系,另一方面也带来大量的货币财富,活跃了京城市场。这些人有的从事农副产品的生产与贩卖,有的从事货物南北海陆的运输。因北京物产相对匮乏,全国各地的大量产品纷纷运送至此,因南北商人往来,使得京城人口逐渐增加。弘治中期,京城“生齿日繁,物货益满,坊市人迹,殆无所容”[10]。嘉靖后期,北京内外城坊铺户口数为7.92万户、43.6万人[11]。作为政治、经济和交通中心,明朝中后期,京城的社会生产有了更加长足的发展,农业、手工业和商业的发展超过了以往任何时期,工商业十分繁荣,这里“五方辏集,万货波荐”,行人车骑则“应接不暇,往来缤纷”[12]。嘉靖后期,明代北京城面积为60.16平方公里[13],却居住着96万人口,密度很大,商业繁荣可见一斑。

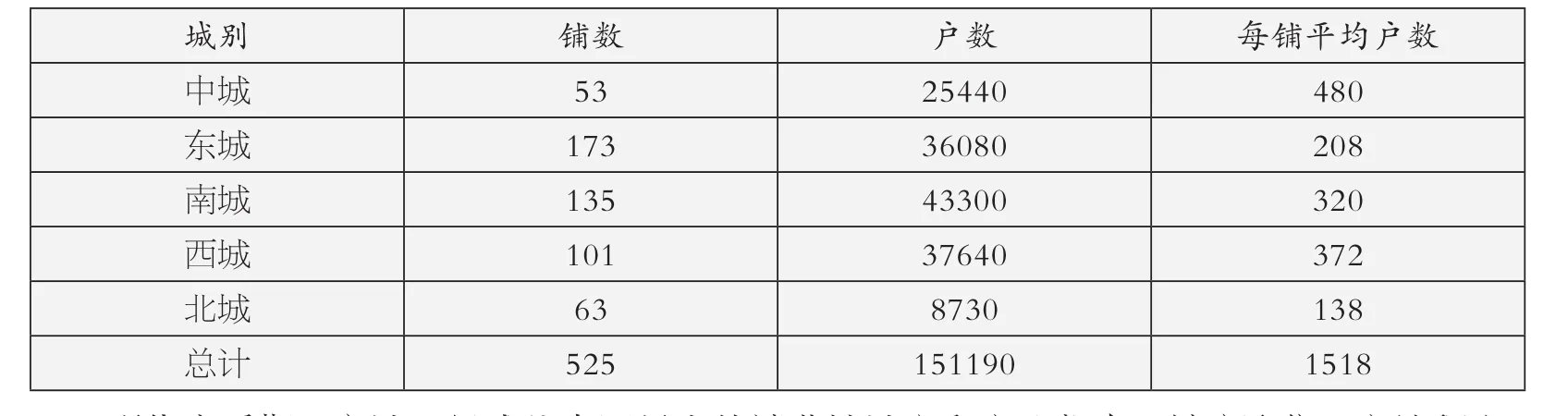

天启元年(1621),为加强城市管理、编排保甲,政府曾对北京城市居民进行审编。当时北京各城的铺数和户数如下表[14]:

天启元年北京城市铺数和户数

明代中后期,京城已经成为全国最大的消费性城市和商业都会,铺户聚集、商旅稠密,众多来自全国各地的商人云集于此,从事着各种不同的商业活动。在诸多铺户中,对京城社会产生重要影响的有百年老店、老米碓坊以及银号钱庄等,也包括那些拥有许多商铺的大商人、乃至御用商人[15]。据万历年间宛平知县沈榜记载,仅宛平一县铺户合计有39802户[16]。以此计算,当时整个京城铺户约七万八千余户,这些人是当时北京城人口的主要部分。

宛平、大兴二县虽均为“京县”,但是铺户经济发展不平衡,铺户数量差异很大,相比而言,大兴县铺户数量较多。景泰时的宛平知县就因“大兴县地方广阔,铺面数多,本县地面铺面稀少,铺户消乏”[17],请求朝廷减少买办之事。又据嘉靖初年,户科给事中汪应轸陈奏,是时大兴县段子等行共14939户,宛平县牛羊等行共7733户[18]。再据沈榜所记,万历十六年(1588)对铺户编审,宛平县上中两则铺户数量为3787户,大兴县则有6383户,比宛平县多出2596户。京城铺户经营不同的行业,据户部尚书张学颜题,宛、大两县原编铺户一百三十二行,其中除本多利重如典当行、珠宝行、布行、杂粮行等一百行外,其他都是本小利微的行业,如针篦杂粮行、碾子行、炒锅行、卖笔行、蒸作行、土碱行、抄报行、豆粉行、荆筐行、柴草行、烧煤行等三十二行[19]。

三 明代北京铺户的买办制度

明代,由于社会分工较细,为满足自身需要,朝廷或地方官府可以征召不同行业的百姓为自己服务。铺户买办是指“官府强制铺户按照官定价格向其提供或为其购买特定物品”[20],它与官府联系紧密,是官府强制劳役的一种行为。因为铺户买办制度是徭役赋税史、财政史的重要内容之一,在一座城市建设发展中占有一定的历史地位,固对其开展相关研究是非常重要的。

终明一世,皇室所需要的各种物品,皆由京师铺户承办,如科举供应、接王选妃大礼、光禄供办、户部草料供给、国学祭祀[21]等等,正所谓“铺户之役,以待官府征收供亿之用”[22]。所以,铺户的经营活动在京城乃至国家经济运行中充当着重要的角色。明建国之初,百废待兴,朱元璋力主节俭,政府和宫廷耗用物资的品种少、数量低。因这些物料主要通过赋役系统征得,故采买者较少。即使采买物料,也要经过“时估”公平交易,如洪武二年所定,“上司收买一应物料,仰本府州县,照依按月时估,两平收买,随即给价,毋致亏损于民,及纵令吏胥里甲铺户人等,因而克落作弊”[23]。这也是我们目前所能见到的明代最早关于“铺户”的记载。迁都北京之后,朝廷开始大量采买各种急需物品,通过将宛平和大兴两县的铺户分行当入籍编户进行管理,并据此派拨采买任务,此即为“铺行之役”。内府及各衙门的需求极其庞杂,其中买办数量最大的,一是光禄寺果品厨料,二是内府各库监局物料及各仓场草料。

京城的铺户买办制度在不同时期表现形式不同,历经当行、召商、佥商三种方式,整个买办制度贯穿明代社会发展始终。洪武至宣德为当行买办,正统至正德为召商买办,嘉靖出现佥商买办直至明末[24]。

明朝政府为便于对铺户进行科索、派役,对铺户实行严格的户籍管理制度,将城里的工商业者和服务业者清审编行,按照一定次序“当行”应役。万历年间,宛平知县沈榜在记载明初京师铺户管理情况道,“铺行之起,不知所始,盖铺居之民,各行不同,因以名之。国初悉城内外居民,因其里巷多少,编为排甲,而以其所业所货注之籍。遇各衙门有大典礼,则按籍给值使役,而互易之,其名曰行户。或一排之中,或一行之物,总以一人答应,岁终践更,其名日当行”[25]。这段文字表明,北京城内居民以居住区域编籍,按行业注籍来承担徭役。

所谓“召商买办”就是铺户可以纳银代役,即按规定上交一定数额的“铺行银”,官府收到银两后,自行召商采买所需物品。

“召商买办”是一种市场化的交易行为,由政府制定、公布所需物料的项目、上缴地点和价格标准,户、工二部代为负责召商买办。铺户根据自身情况应征上纳,物料入内府各库贮藏后,官府立即向其支付价款。召商买办主要在北京地区进行,用以筹措户部的草料、工部的物料以及惜薪司的柴炭、光禄寺的厨料等[26]。朝廷规定,买卖双方要彼此协商一致,不得奴役铺户。“顺天府酌勘议价,责令宛、大两县召买,或在商人,或在铺行,但须彼此情愿,不得定以铺行之名,以致重累”[27]。明代中后期,由于官府公布的物料采买价格居极低,铺户应征数量少,物料采买困难,政府便按照里甲黄册编佥商户应役,他们被赋予强制性的承值采买任务,这就是“佥商买办”。如嘉靖时期,“宛大二县各行铺户先年编有甲册籍,今后遇有内外各衙门一应供用买办物料等项,顺天府查照原册,挨名派拨”[28]。“佥”意为指派,“宛、大二县佥派殷实人户供办,上用诸物,原非本等徭役,宜平准其直,以时给与”[29]。京师“身拥雄赀,列四(肆)连衢”的大富商是“佥商”的主要承担者[30]。

四 明代白银货币化与“铺户银”的征收

明初的国家赋役基本为实物之征(本色之征),虽有“折色”,但内廷和中央政府机构的财政绝大部分来源于实物输纳。后由于商品货币经济的发展,英宗时产生“金花银”制度,此为赋税由本色征收向折色征收的重要转折。加之宝钞严重贬值,民间也开始使用白银、铜钱进行交易。其后铜钱因价值太小、发行量不大,不能适应大宗交易的需要,因此交易中银两使用的比重逐渐增大,嘉靖中期后,白银逐渐成为主要的支付手段。隆庆元年,穆宗颁布诏令:“凡买卖货物,值银一钱以上者,银钱兼使;一钱以下止许用钱”[31],以法律形式确定了白银的主币地位。万历初,张居正在全国推行“一条鞭法”,标志着白银货币化的最终完成。一条鞭法的施行,促使市场流通的白银货币,大量被吸纳到贡赋经济的运作中,直接的结果是形成了一种新的财政体制[32]。如万历二十八年(1601),规定“一应税赎及官俸、军粮、商价等项,俱银钱均搭收放”[33]。有学者指出,“各省物料改征货币输京之举,当是正统元年南畿各省田赋折银之后逐渐盛行起来的,大概从成化到万历的一百四五十年才逐渐取得了主导地位,其间以嘉靖时代为转折点”[34]。

白银的货币化,导致明朝的赋役制度发生深刻变革,原来由各地输纳的本色物料,逐渐改为折征银两。“铺行银”的征收与明代的白银货币化关系紧密。当行买办时,铺户负担过重, 破产、逃亡和反抗事件屡有发生。广大铺户将经售的商品被迫卖给官府,但官府经常仗势欺人,从商品价格、货物交纳、货币支付等各个环节,刁难勒索铺户,使铺户破产[35]。如京师,“有数万金之家,一挂‘四司’铺户,无不荡产罄赀”[36]。为保证所需物资的正常采买,政府遂逐步改革铺户徭役,准许铺户纳银代役。这种方式源于弘治年间的通州,据嘉靖时期户科给事中汪应轸追述,“因通州铺行赴京买办,路远不便,商贾离肆以供输纳,老稚裹糗以候批文,编为三等九则,出办银两奏缴准行。至弘治十五年,张家湾住人蒋松,又因贫富不均,告蒙巡抚洪都御史,照依门面房屋间架,分为四等出银,每年上户每间出银二钱,中户出银一钱五分,下户出银一钱,下下户出银五分”[37]。嘉靖四十五年(1566)三月,政府决定向铺户征银,准许铺户纳银代役,京城铺户按照资产不同,划分不同等级标准纳银,当时户部原设想根据给事中赵格提议,“将在京宛、大二县铺商分为三等九则,上上、上中二则免征银,听有司轮次佥差,领价供办;其余七则令其照户出银,上下户七钱,以下每则各减一钱,以代力差”[38]。但最终实施方案则是“原编九则铺行皆征银入官,官为招商市物”[39]。这种铺户银就是免役钱,“本意为行户、当行赔貱不赀,故征其银,不复用其力,取其物,即古免役钱、今徭编银差之例”[40]。官府征收到铺户银后,可以按照需求自行招商购买物资。铺户出银,政府买物,双方均有益处。

实际对京城铺户征银,是按照以下标准办理的:“分九等:上上则征银九钱;上中则征银八钱;上下则征银七钱;中上则征银六钱;中中则征银五钱;中下则征银四钱;下上则征银三钱,下中则征银二钱;下下则征银一钱”[41]。后因资产少的铺户负担较重,万历十年(1582),下令下三则铺户免征,上中六则铺户仍按原标准征收。关于宛平县和大兴县铺户的征银数量,史书也有明确记载:嘉、隆间,收支数无可考,大约铺行全征,每年约一万余两;万历七年,两县实征银一万六百四十一两三钱一分[42];万历十六年审编,除下等三则铺户免征银外,两县共编上、中二等六则铺户一万一百七十户,应征铺行银五千一百三十两三钱[43]。关于铺户银的征收机构,沈榜也有明确记载,大约在隆庆五年以前,由五城兵马司征解顺天府贮库听用,其后改为宛平、大兴二县征收,万历十年,复改行银征收归五城兵马司。

据史料记载,明代中后期有用白银市金的情况。如,嘉靖四十三年,“至十月又谕户部发银五万两买黄金、香料”;又如,嘉靖四十五年五月,“又命户部催买云南九成金二千,八成、七成金三千”[44]。崔敏是弘治到嘉靖年间的宦官,皇帝曾命其发户部银六万市金。因户部掌天下户口、田赋之政令,内库所有收支最终由户部负责,并对皇帝以及内廷的使用进行严格的干预和管理。京城铺户银收缴上来均要最终上解户部,为满足皇室生活之需,户部将收缴的白银通过购买形式转化成黄金,并依据成色的不同,铸造成十两或二十两重的金锭。为保证金锭铸造的质量,还要錾刻上年月、地点、铺户姓名等。明后期,政治腐败,土地兼并严重,皇室贵族加大财富掠夺,出于贪欲,纷纷大量贮藏贵金属。除定陵外,北京海淀明代武清侯李伟夫妇墓[45]、湖北钟祥明梁庄王墓等都曾出土金锭[46]。此外,权臣严嵩被籍没家产时的清册《天水冰山录》记载,查得净金共重一万三千一百七十一两六钱五分,纯金器皿共三千一百八十件,重一万一千零三十三两三钱一分,以及白银和其他珍宝价值数百万。

定陵出土金锭上的“万历四十六年户部进到宛平县铺户徐光禄等买完”、“万历四十六年户部进到大兴县铺户严洪等买完”字样铭文就是实物买办改成折银征收的直接证据。“以银代役”本来是为了减轻铺户负担,铺户在交纳代役银后即可由官府召商买办物资,但是由于普遍存在官府低估物价、延迟付款甚至不付价款的情况,商人鲜少应召者,本来应基于商人自愿的召商又变成了强制性的佥商,“京师之下,一遇佥商,遂罄资本”[47],铺户实际上要承担纳银和强制劳役双重负担。

注释:

[1]中国社会科学院考古研究所、定陵博物馆、北京市文物工作队:《定陵》(上),北京:文物出版社,1990年,第281页。

[2]同上,第163页。

[3]《明史》卷七五《职官志四·知县》。

[4][明]沈榜编:《宛署杂记》卷二《署廨》。

[5][宋]吴自牧:《梦梁录》卷一三《团行》云:“市肆谓之团行者,盖因宫府回买而立,此各不以物之大小皆置为团行。”

[6][宋]马端临:《文献通考》卷二〇《市粜考》所载郑侠奏议云:“元不系行之人,不得在街市卖坏钱纳免行钱人争利,仰各自诣官投充,行人纳免行钱,方得在市卖易,不赴官自投行者有罪,告者有赏。”可见入行是有政府强制性的。

[7][明]顾起元:《客座赘语》卷二《铺行》。

[8][宋]王溥:《五代会要》卷二六《铁》。

[9][宋]李焘:《续资治通鉴长编》卷四三二,宋哲宗元祐四年八月条。

[10][明]吴宽:《匏翁家藏集》卷四五《太子少保左都御史闵公七十寿诗序》。

[11]韩光辉:《北京历史人口地理》,北京大学出版社,1996年,第108页。

[12][明]董应举:《皇都赋》,《御定历代赋汇》卷三五《都邑》。

[13]韩光辉:《北京历史人口地理》,北京大学出版社,1996年,第40页。

[14]高寿仙:《明代北京城市人口数额研究》,《海淀走读大学学报》2003年第4期。

[15]刘凤云:《清代北京的铺户及其商人》,《中国人民大学学报》2007年第4期。

[16][19][25][27][40][41][42][明]沈榜:《宛署杂记》卷一三《铺行》。

[17]《明英宗实录》卷二五四,景泰六年六月乙丑。

[18][明]汪应轸:《青湖先生文集》卷一《奏疏·恤民隐均偏累以安根本重地疏》。

[20]高寿仙《市场交易的徭役化:明代北京的“铺户买办”与“召商买办”》,《史学月刊》2011年第3期。

[21][明]顾起元:《客座赘语》卷二《铺行》。

[22][明]马歘:《下雉纂》,谢国桢编《明代社会经济史料选编》(下),福州:福建人民出版社,1981年,第268页。

[23]《大明会典》卷三七《课程六·时估》。

[24]赵毅:《铺户、商役与明代城市经济》,《东北师大学报》(哲学社会科学版)1985年第4期。

[26]高寿仙:《市场交易的徭役化:明代北京的“铺户买办”与“召商买办”》,《史学月刊》2011年第3期。

[28]《皇明诏制八卷》嘉靖六年二月十三日诏,见四库存目丛书史部第57册。

[29]《明世宗实录》卷三九九,嘉靖三十二年六月甲辰。

[30]《明神宗实录》卷三五四,万历二十八年十二月癸未。

[31]《大明会典》卷三一《库藏二·钱法》。

[32]陈春声、刘志伟:《贡赋、市场与物质生活——试论十八世纪美洲白银输入与中国社会变迁之关系》,《清华大学学报》(哲学社会科学版)2010年第5期。

[33]《明神宗实录》卷三四五,万历二十八年三月丁未。

[34]陈诗启:《明代官手工业的研究》,武汉:湖北人民出版社,1958年,第124页。

[35]唐文基:《明代的铺户及其买办制度》,《历史研究》1983年第5期。

[36]《明神宗实录》卷四一九,万历三十四年三月壬辰。

[37][明]汪应轸:《青湖先生文集》卷一《奏疏•恤民隐均偏累以安根本重地疏》。

[38]《明世宗实录》卷五五六,嘉靖四十五年三月辛酉。

[39]《明世宗实录》卷五五七,嘉靖四十五年四月庚辰。

[43][明]沈榜:《宛署杂记》卷一三《铺行》。笔者按:沈榜所记万历十六年编审,大兴县合计征银3352.7两,但其下所列细目合计为3349.7两,在此所用为细目合计数。

[44]《续文献通考》卷二三《征榷考·坑冶》。

[45]张先得、刘精义、呼玉恒:《北京市郊明武清侯李伟夫妇墓清理简报》,《文物》1979年第4期。

[46]梁柱:《湖北钟祥明梁庄王墓发掘简报》,《文物》2003年第5期。

[47]《明神宗实录》卷四六〇,万历三十七年七月壬辰。