浅埋深引水隧洞下穿河流段施工技术探讨

2018-07-11张峰

张 峰

(山西省小浪底引黄工程建设管理局,山西 太原 030002)

引水隧洞下穿河流,由于埋深浅,地质条件复杂,河水对洞内渗水量存在一定的补给,随着隧洞的开挖掘进,洞内涌水水量及跨河时突水的风险将加大,开挖难度也加大。针对该施工条件,提出总体施工思路,超前补充地质探测和超前探水孔,探明围岩富水区及围岩裂隙发育情况,并针对性进行堵水灌浆;对于不良地质洞段、围岩极差部位采用超前支护结合系统支护加固围岩。

1 工程概况

山西省小浪底引黄工程引水干线取水枢纽工程,从取水口至出水池段,沿线长约6.2 km,设计取水流量20 m3/s,泵站装机容量8.4万kW。主要建筑物包括取水口、有压引水隧洞、调压井、引水压力管道、地下泵站、出水压力管道和出水池等。

引水隧洞上方约70 m为板涧河,河床底部为砂卵石土,岩石厚约50 m。引水隧洞穿过板涧河段桩号为S5+650~S5+770,总长120 m。该段为浅黄色~灰黄色薄层含泥质白云岩夹燧石条带状白云岩、灰黄色薄层泥灰岩、黑灰色薄层~中厚层泥岩夹条带状灰岩、棕黄色~棕红色薄层泥质白云岩,为极软岩~中硬岩,围岩结构松散、破碎,裂隙发育,裂隙面平直粗糙,局部岩溶溶蚀较严重,裂隙发育,泥质物充填,洞段有较大涌水,主要集中在掌子面两侧壁中下部,隧洞掘进过程中涌水量呈增大趋势,顶拱及两侧壁坍塌严重,围岩极不稳定,鉴定为V类围岩。在桩号S5+750处发育一条走向为NE40°SE∠70°的F24断层。

2 施工方案

2.1 围岩超前探测

引水隧洞跨板涧河段开挖前,先对围岩进行超前探测,超前探测共分为两部分,超前地质补充勘察探测,掌子面超前探水孔。

2.1.1 超前地质补充勘察探测

由于隧洞穿板涧河段地质条件差,为探明隧洞前方富水情况以及岩体的构造、裂隙发育区情况等。在隧洞内桩号S5+542.8 m位置,分别采用地震波法(TSP)和瞬变电磁探测(U型探测方式)进行探测;在桩号S5+548.2 m~S5+838.2 m范围内的地面,采用瞬变电磁探测沿隧道掘进走向由北向南(调压井至1号隧洞停头)进行剖面测量,共布置三条测线,即隧道中线、西线、东线,测线间距基本保持10 m,测点间距约5 m,三条测线共布置121个测量点;在桩号S5+548.2 m~S5+838.2 m范围内的地面,采用直流电法探测沿隧道掘进走向布置测量,共布置三条测线,即隧道中心线、西线、东线,测线间距基本保持10 m,电极距约5.5 m。对探测数据分析后,得出如下结论:

在桩号S5+575~S5+615 m、高程200~220 m处,裂隙发育富水区,掘进至此处可能出现顶板出水。由于位于掘进正前方,建议加强超前探放水。

在桩号S5+580~S5+630 m、高程240~280 m处,裂隙发育富水区,掘进过程扰动可能下导通,形成水源补给,增大了顶板出水的可能性。建议进行超前探放水或地面注浆。

在桩号S5+635~S5+660 m,高程245~265 m处,裂隙发育富水区,掘进过程存在顶板出水可能性。建议进行超前探放水或地面注浆。

在桩号S5+715~S5+745 m、高程210~250 m处,板涧河床底板存在封闭水体,分析为板涧河河床裂隙被泥沙等物质充填后,在深部存在富水区或泥沙充填区。建议掘进过程中注意防水及溃沙。

在桩号S5+755~S5+790 m处,电性变化分界面,断层破碎带位置,上盘裂隙发育,富水性较弱,但是在掘进过程中受地表水补给,可能形成季节性富水通道。建议进行地面注浆。

2.1.2 超前探水孔

超前探水孔分掌子面水平超前探水孔和掌子面周边超前探水孔。根据超前地质补充勘察探测成果,对掌子面富水集中段增设水平探水孔,水平探水孔布设在掌子面中部,取1~3个,在富水段布设的水平探水孔可兼做卸压孔和超前堵水灌浆时的灌浆孔,探水孔孔深15~20 m,孔径76 mm;掌子面周边超前探水孔利用掌子面顶部左侧及底部右侧的超前预注浆孔作为探水孔,探水孔孔深15.4 m,孔径76 mm沿开挖轮廓线进行布置。若在钻孔过程中出现较大涌水,则停止钻孔立即进行灌浆,完成后重新进行扫孔钻进。

2.2 F24断层影响带深孔堵水灌浆

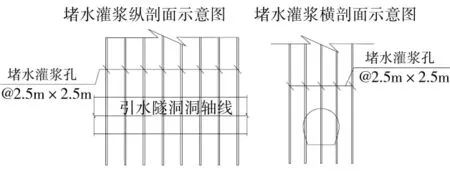

为了确保引水隧洞安全穿过F24断层以及处理F24断层不占用直线工期。在引水隧洞施工至F24断层影响带前,从地表对洞身段F24断层影响带进行堵水灌浆。根据《1号引水隧洞余段(300 m试验段)超前地质补充勘察成果》F24断层影响带范围,先选取S5+730~S5+780段从地表进行深孔堵水灌浆。深孔堵水灌浆从地表进行钻孔,采取套管跟进钻孔,钻孔孔径91~130mm,钻至引水隧洞底板以下3 m,采用下止浆塞对引水隧洞洞顶以上5 m至洞底以下3 m范围进行灌浆,套管区域不进行灌浆。灌浆实际有效长度13.8 m(包括引水隧洞洞底以下3 m,引水隧洞高5.8 m,引水隧洞洞顶以上5 m),灌浆孔间距2.5 m×2.5 m,如图1所示。

图1 堵水灌浆横、纵剖面示意图

灌浆浆液采用纯水泥浆或水泥加水玻璃双浆液灌浆,遇溶洞、空腔等采用水泥砂浆灌注,灌浆最大压力1.5 MPa。隧洞掘进到F24断层影响范围内,掌子面围岩裂隙内可清晰看到灌浆痕迹,与未灌浆洞段相比,该洞身段出水量明显降低,表明灌浆效果较好。

2.3 超前小导管支护

根据目前引水隧洞开挖揭露的岩层情况,引水隧洞穿板涧河段围岩条件较差,隧洞后期开挖过程中存在F24断层,遇到较大裂隙、破碎带、倾倒荷载带等不良地质洞段时,隧洞存在失稳及塌方的安全隐患较大,为保证灌浆完成后在开挖过程中洞室安全,减少隧洞塌方及超挖,在隧洞开挖过程中另行增设超前小导管对围岩进行再次超前支护预注浆,并配合钢支撑进行加强支护。

施工方法,超前小导管施工工序主要包括小导管制作、钻孔、安装小导管和注浆。

2.3.1 小导管制作

超前小导管采用直径42 mm热轧钢管制作,管长4.5 m(导管长可根据需要作调整,预留止浆段不小于100 cm,每循环小导管搭接长度不小于1 m),杆体前端1/3~1/4杆长范围内的管壁上开孔,孔径可为6~8mm,孔距沿管轴向可为100~150 mm,沿环向可为90°,开孔宜布置成梅花型,托板上应设计约12 mm的排气孔,采用钻床成冲孔。导管加工经质检人员检验合格后方可交付使用。

2.3.2 钻孔和小导管安装

小导管环向间距30~40 cm,向外倾斜角度为5°~10°,一般布置在顶拱180°和边墙松散部位。小导管钻孔前,先按施工图纸进行孔位测量放样,孔位测量做到位置准确,钻孔严格按放样进行,避免造成串孔,影响注浆效果。钻孔孔径比小导管大20~30 mm。钻孔完成后,先用高压风(或水)清孔。

2.3.3 注浆

采用压注水泥浆进行围岩加固,必要时在施工中对富水地段采用水泥加水玻璃双液浆进行围岩加固。

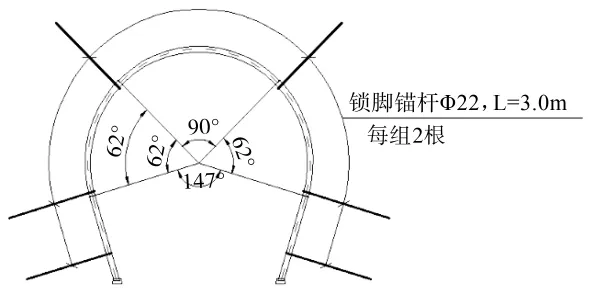

2.4 隧洞开挖系统支护

在完成引水隧洞超前支护施工后进行引水隧洞开挖,开挖采用“小药量、短进尺、弱爆破、全断面一次成型、强支护”的施工方法。开挖进尺每轮控制在1~1.5 m,开挖完成后及时安装Ⅰ14钢拱架进行支护,钢拱架间距0.5~1 m;布设直径8 mm钢筋网,间距20 cm×20 cm;锁脚锚杆(直径22 mm,长3 m)六组,每组2根,如图2所示。

图2 锁脚锚杆布置图

系统锚杆直径22 mm,间距1.0 m×1.0 m,长3 m,深入岩石2.88 m,梅花形布置,全断面喷混凝土C20,厚15 cm。

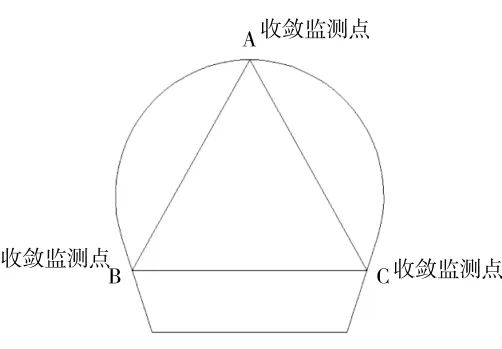

2.5 隧洞围岩变形收敛监测

从桩号S5+650~S5+770共布设4个围岩变形收敛监测断面,桩号分别为S5+690、S5+722、S5+746和S5+770。围岩变形监测测点布置如图3。

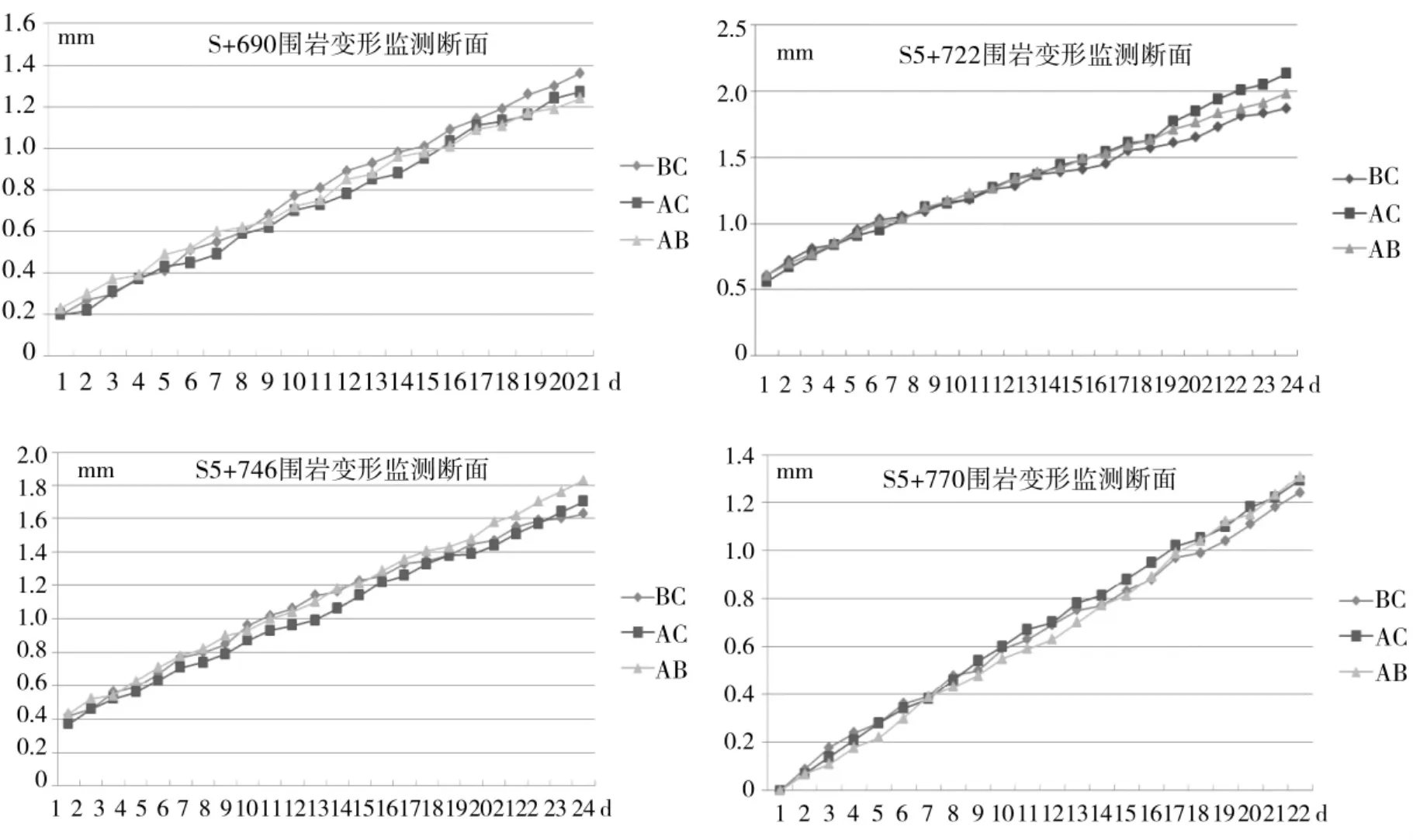

通过对该4个断面20多天的观测,得出如下结论:各个监测断面围岩收敛变形速率均小于0.2 mm/d,符合相关规范要求,围岩趋于稳定,观测结果如图4。

图3 围岩变形收敛监测测点布置图

图4 围岩收敛变形监测图

3 结语

在地质超前预测、堵水灌浆和超前支护,结合系统支护等充分的工程措施的实施,灌浆效果较好,收敛变形监测表明围岩趋于稳定。同时,为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”这一方针,还应制定相应的应急预案,增加设备投入和及时对施工人员进行技术交底并组织应急演练,以从容应对各种突发情况。