网络议程设置显要性行动框架探析

2018-06-30刘天宇刘姝琦

刘天宇 刘姝琦

(长安大学 信息工程学院,陕西 西安 710021)

在传统媒体载体之上,议程设置作为“结果舆论”对受众舆论而言通常具有极强的引导性。然而,近年来一些学者认为,在新媒体载体下,议程设置对受众舆论和民意连接存在极大的困难。例如,尽管网络舆论非常活跃、鲜活,但主要聚焦于层出不穷的热点事件,而非相对稳定的社会议题;不同意见难以达成共识,认同共同体的形成伴随舆论的复杂与喧嚣,极大地制约了受众对社会议题达成共识性观点;同时,网络舆论的确可以更加直接地反映部分民意,但也越发难以展示整体民意。因此,既要认可议程设置理论对当下网络舆论建设工作所具备的科学指导性意义,但也需要对有关该理论的时效性质疑作反馈与再丰富,以便更高效地完成舆论妥善引导与传播的目的。

一、议程设置论历史变迁与局限

1972年,麦克斯韦尓·麦库姆斯和唐纳德·肖发表了《大众传播的议程设置功能》一文,该文对他们从1968年总统大选期间所做调查的研究作出总结:“大量不容忽视的证据已经逐步表明,在编辑和广播员们每天选放新闻时,他们在塑造我们对世界的认识中起着主要作用……大众传媒的这一作用正是大众传播的议程设置功能。”[1]在40多年的岁月中,经过研究者不断地提升和发展,议程设置论已被具体化到三个阶段。第一阶段即麦库姆斯和肖的初期研究。在这一阶段,麦库姆斯和肖利用阿卡普尔科模型(Acapulco typology)发现媒介议程与公众议程之间存在着较强的相关性,媒介选定报道什么议程,公众参与什么议程的选择便会受到影响。这一阶段也被称为“教堂山研究”。在第二阶段,麦库姆斯和肖借第一阶段的研究成果推导出新的问题,即到底是哪些因素驱使媒介议程设置强度不断变化,又在哪些情境下媒介效果会增强或削弱。自此,麦库姆斯和肖引入心理学中的“导向需求”概念。他们认为,个体导向需求的大小与议程设置的效果强弱成正比例关系。第三阶段即属性议程设置的研究阶段。在这一研究阶段,麦库姆斯和肖引入“客体”和“属性”两个概念,利用二者证实媒介不仅能够将大众的注意力引向它所设置的“客体”,而且能够促使大众挖掘对象的“属性”。他们把这两种效果分别界定为首级议程设置与次级议程设置。其中,显要性被当作连接客体和属性之间的脚本。

针对目前学界对议程设置论时效性的质疑,在笔者看来,这些观点均基于一个宏观假定,即在网络中每个个体或者由个体组成的团体,通过自由和理性的驱使,会尝试使用多种新闻与信息来源组成的混合体制接收信息,这种行为模式将导致大量的、高度异质的个人议程。但事实上,网络媒体赋予用户单位的传播力仅仅是一种“形式让渡”,用户个体无法获取与媒体相当的传播力。美国学者斯坦利·J·巴伦说道:“社交网络把用户角色转变成看似与大众传播者平等的角色。在传播同样重要的信息时,网络中的传播者角色都是平等的,最庞大的政府机关网站、最强盛的广播联网、发行量最高的报纸、最富有的广告商和公关公司、最活跃的宗教组织,以及一个有主见或抱负的孤独的用户,在形式上都是平起平坐的,就看自己的思想有无竞争力了。所以这种形式上的平等并不能改变各类传播者的地位、权力、资源、能力上的差别,真正的平等是无法实现的。”[2]传播力的形式让渡更像是对电视媒介时代受众具有可以自由选择电视频道权利的延伸,社交网络中的受众可以自由选择信息、传播信息甚至制造信息,然而受制于社交网络信息资本的影响,在媒介只向个体单位告朔饩羊般提供自由传播权利而不提高关注度的传播环境中,很多信息大多情况下只会迎来石沉大海的遭遇。

二、反刍议程设置论中客体显要性与属性显要性的关系

议程设置论最重要的部分来自不同信息在传播过程中媒介对其显要性的增改行为的研究。麦库姆斯和肖如此阐述属性显要性转移的作用:“媒介能够着重强调图画中的显著成分会成为受众图画中的显著成分。”但是,麦库姆斯和肖在属性显要性与客体显要性这对关系中仅选择探究属性显要性的驱动作用,而忽视了客体显要性的深远影响。笔者从这一缺口出发,在原有理论的基础上挖掘属性显要性及属性设置概念的改进,树立一直被忽视的客体显要性及文本设置概念,进而丰富议程设置论中客体显要性与属性显要性的传播联动关系。

(一)客体显要性与文本设置

麦库姆斯和肖在研究中认为议程设置的第一层,即客体显要性转移其理论渊源来自早期的皮下注射论。然而这一观点在20世纪40年代开始受到包括施拉姆、克拉伯在内的诸多学者的声讨与质疑。他们认为受众不会毫无思考地听信于媒介和媒介组织的言论,即使最终会向媒介及媒介组织妥协,但仍然不会立竿见影般快速放弃自己的观点。对此,麦库姆斯和肖提出了客体显要性转移的概念,二人认为客体显要性转移旨在通过被报道事件本身所指来吸引受众关注,从而上升为公众议程。在此,客体显要性的作用是引发注意而非使人理解。换言之,在第一层的议程设置当中,媒介及媒介组织扮演的是让受众了解信息本身的传达角色,在第二层议程设置中,媒介及媒介组织才开始扮演引发情感增补的教化角色。

在笔者看来,每个议程设置的分析单位就是一个客体,客体是未受到媒介干扰前的信息,是尚未附有属性因子的信息,也可以说,是单纯承载信息的文本。从词源上来说,文本表示编织的东西。从语言学上看,文本指的是作品的可见可感的表层结构,是一系列语句串联而成的连贯序列。而作用于议程设置中的“文本”概念与戴扬和卡茨定义的脚本有相似之处。“脚本”是指构成媒介事件本体的基本叙述形式,它既划分媒介事件素材类型或故事形式,同时决定每一事件内人物角色的分配及其扮演的方式。[3]

作为客体的文本在未进入与用户单位互动传播的阶段时就已经完成了议程设置。这一议程设置是以调整信息模糊度为手段,进而完成先于传统意义上首层议程设置的文本设置。而且大多数情况下都是通过调整信息文本,进而调整信息模糊度而达成文本议程设置的。文本设置是属性设置生成属性显要性的基础,是传统议程设置塑造语境的基石,但是并不能与二者混为一谈。前者注重的是对拟态环境的建构,后者则强调修缮受众对信息的刻板印象,从而完成情感增补和属性显要性转移。

(二)属性显要性与属性设置

在媒介和媒介组织视角中,受众的关注力是一种稀缺资源,也可称之为“有限容量”。换句话说,有限容量就是指受众对议程容量的有限性。从媒介进入人类生活起,受众个体拥有的时间容量和心理容量均受到容量定量的挟制。社交网络虽然表面上呈现出无限的信息容量,但是受众关注力的维持时间与受众拥有的空闲时间仍时刻受到限制。因此受众个体必须选择出能够满足本体需求的信息,在这一过程中受众个体除了依靠个人经验外便是接受议程设置的影响。属性设置能够帮助受众界定一个议题对自己是否有价值,并且在一些情况下引导受众关注某个具体角度或者某个优先解决途径。

解释作为议程设置第二层面的属性议程设置,可以与框架建构建立关系。框架建构是指媒介内容及其传播的一个具体框架,它更倾向于具体议题的分析,媒体以及把关人组织材料、呈现内容的方式,以及受众对这些内容的阐释方式。框架能够对受众的思想感情进行组织和改造,创造一个超越部分之和的综合模式,这种作用构成了其格式塔特点。就此而言,属性议程设置关注于通过传播媒介塑造人们心中客体图画的期待属性,其具体手段类似于建构受众个体心中的刻板成见,即通过生成语境异化信息属性,在受众接触信息行为发生时潜移默化地将受众的个人经验篡改为媒介态度。因此,如果媒介及媒介组织已经运用传统议程设置成功地锁定对某个问题的关注,他们就可以加以运用属性议程设置重塑语境,这个语境决定了如何驱使受众的情感态度,进而对议程完成接收和评价。

需要指出的是,尽管任何信息的属性皆为复杂多元的,但当进入属性议程设置阶段时,议程设置开始呈现出某种传播力的延伸。媒介及媒介组织针对供求需要,锁定受众对某种显要性的关注后借此对客体对象的显要性进行干扰与选拔——通过文本加工来提供情感语境,而情感语境引导受众改变对某个议程思考的角度与力度。

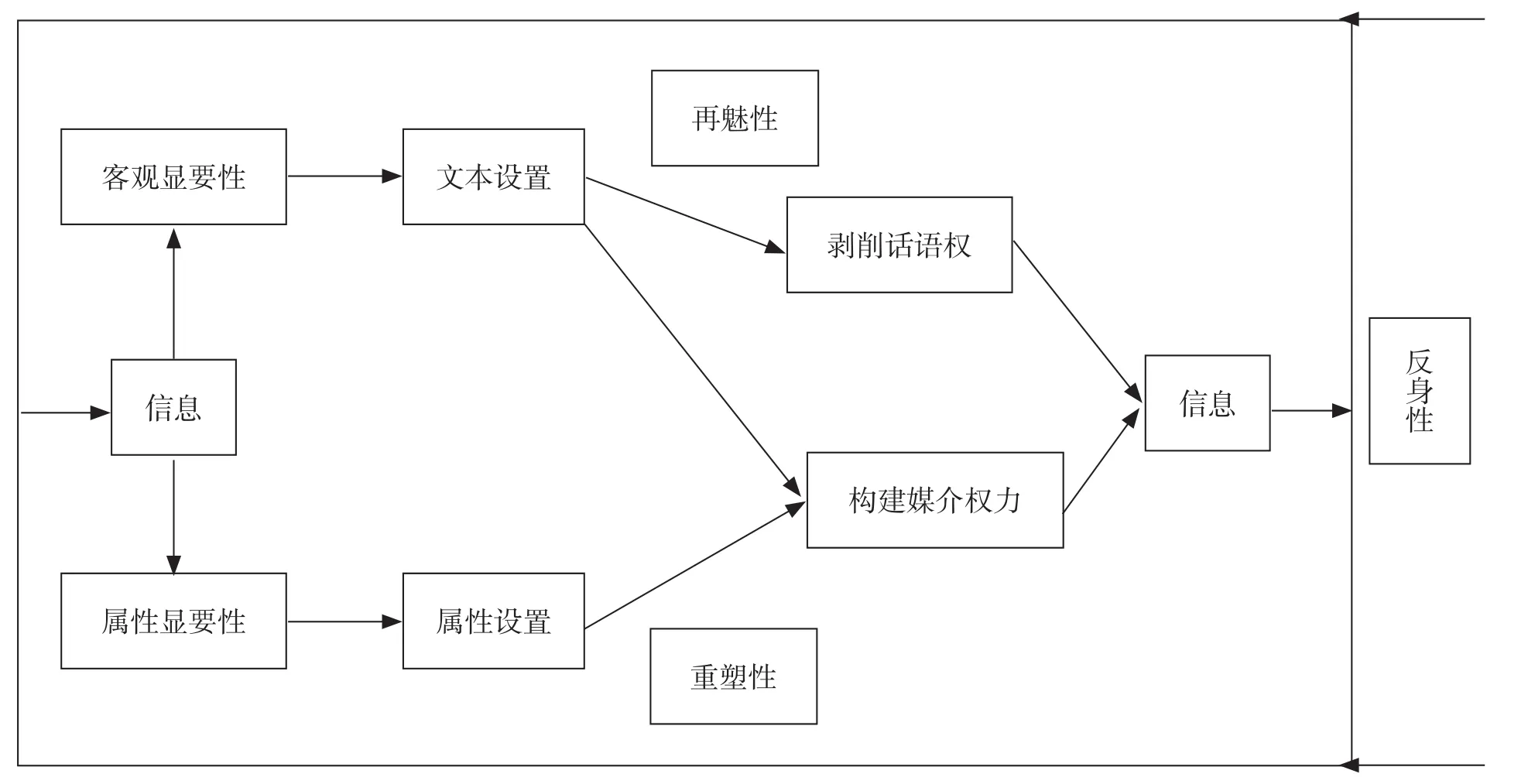

三、议程设置显要性行动框架

媒体的生成信息环节并不等同于构成议程。虽然网络看上去是在打开议程设置的各个环节,然而事实上,我们也能将议程设置的过程潜移默化地融入网络用户个体的媒介偏向中。基于此,笔者进一步分析议程设置显要性行动模式,并探究其在网络思想政治教育中的应用。

(一)从文本设置出发的再魅阶段

再魅是指从祛魅概念出发的极端效果,它通过技术垄断来神化人类意识形态中的工具理性,使个体相信技术带来的工具理性远胜于反思能力参差不齐的作为人的个体。从文本变迁上看,网络所生产的文本载体则以超文本为主,它能够将文本文件、图像文件和声音文件连接起来构成一个端组。简单的超文本里,一切链接都限于本体之中,便于个体或搜索或跳读;较复杂的超文本则与外部文本链接,使读者能够接触更多“热”词与“热”观点。“热词热语”又会产生数以百计的次生链接,促使从同一个核心词出发的不同个体在接受超文本阅读中完成随机性较大的链接积累,最终形成迥然不同的意义认知。因此,有部分学者认为超文本的推广改变了受众传统的阅读方式,有利于培养受众独立思考和质疑的能力。

尽管超文本的确消除了传统阅读中线性认知与目录结构两个系统,其几何级传播链接的力量令传统媒介望洋兴叹,但随之也会产生巨额的信息碎片与语词垃圾,使用户产生“意义荒芜”的主观感受,并要求社交网络能够开发一套类似于传统阅读中目录功效的信息检索系统。而社交网络的检索系统正是其内化逻辑下对于单条链接信息的用户关注量排名,这种检索排名逻辑对人尽皆知的信息与日常生活化的知识较为有效,但遇到专业性较强的知识,尚需辨伪的信息以及低俗、色情、暴力的信息时就另当别论了。

自此我们不难联想到,再魅性呈现的根基正是受众对社交网络媒介内化逻辑的全权信任。用户个体在使用社交网络时,自觉地遵循了其内在规则,包括传受信息的行为方式、用户信息的实名制以及通过添加各种应用增加用户黏性等等。所以,当文本议程设置在社交网络平台发挥作用时,社交网络都要求其不断地生产文本。用户个体在接收信息时几乎不会质疑信息的真伪,即使有质疑,这种评论也会受到社交网络内化规则的制约,这种制约就像前文提到的文本设置般极其容易在其他用户解读时产生歧义,因此,多数用户个体会选择转发或分享来进一步推动信息的流动。用户个体自觉将社交网络的传受规则内化到行为里。如果没有文本议程设置作用的参与,错过信息的恐惧和搜索信息的压力将会填满每一个用户个体。也正因为文本议程设置在社交网络中的作用,它使用户个体与信息洪流之间的关系呈现出不断的降格,而社交网络在进行文本议程设置时也衍生出了新的功效——简化用户个体的差异化存在表达。

(二)从属性设置出发的重塑阶段

重塑性指媒介通过对个体接收信息的手段赋予重新塑造,在传授过程中潜移默化地重新结构受众的团体身份,从而引导个体施展团体行为、共享团体情感。在属性议程设置阶段,社交网络则运用反复重塑用户群体的情感共识,进而树立媒介权力。在这一阶段,议程设置的作用对象由个体转为群体,作用方式由信息的文本垄断转为信息的属性强调。其着重于重塑非语言语境,又在非语言语境的影响中重塑用户群体的情感共识,最后在情感共识的催动下重塑用户的传播行为。

非语言性语境是指交流过程中某一话语结构表达某种特定意义时,所依赖的各种主客观因素以及各种与话语结构同时出现的非语言符号等。根据交流中所传达的意义是来自交流的场合还是来自交流的语言,它将文化语境分为高语境和低语境两种。具体来说,低语境传播的特征是:在传播过程中,大多数信息经过编码后被清晰地传递出来,人们在交流过程中重视“内容”而非“语境”,注重信息的真实性而对传授对象的身份并无过多关注,沟通是直接的,没有隐喻和歧义掺杂在其中。由此,不少学者指出,在超文本的作用下,大多数信息应在低语境中完成传播活动。

然而社交网络所制定的内化规则潜移默化地将用户群体的文化语境从低语境推向高语境。当处于属性议程设置过程时,社交网络对用户群体实施文本发布的信息限制,要求用户个体力求精简地表达自己的情感态度,并及时收到他者的回应与认同,也正由此社交网络衍生出表情符号和隐喻语词。在完成这些隐喻符号的再加工时,受众也同步完成了新群体的组建。由此,社交网络中的非语言性语境更倾向于高语境的传播特征:首先高语境在沟通过程中,只有很少的信息是经过编码后被清晰传递出来的,人们在交往过程中重视“情感共鸣”而非“内容”;其次,高语境下个体注重建立群体信任、高度评价关系和共生意义库;再者,高语境中的传播符号是富有隐喻且种类繁杂的。

在这样的生产情境下,媒介组织生产的文本事实上不仅是对于文本材料的生产,同时也衍生了文本意义的生产。属性议程设置借用高语境和社交网络的内化规则更加快捷地塑造“刻板成见”,进而培养受众对于信息的情感态度,以便重复并强调信息中有助于社交网络树立媒介权力的属性显要性。有时为了完成这一活动,社交网络会在文本议程设置时为之进行文本链接的铺垫,这种铺垫通常不明显,但是在文本设置缩减信息文本时也会对叙述视角造成影响,如简化事实描述,将信息关键词替换为模糊性强的关联语句等等。

(三)议程设置中消费与生产的反身性阶段

只要信息在不间断地传播,那么两层议程设置就会随之不间断地发挥功效。随着时间的推移,用户个体会逐渐表现出无权威、不统一、非即刻等特征,这些特征多是出于用户个体的反身性“竞争”而引发的。反身性为议程设置造就的半封闭回路系统,而这正是议程设置管控于社交网络中所期望呈现出的光景。

在高语境效用与超文本技术的双重作用,即属性议程设置与文本议程设置的共同作用下,用户个体呈现出组群系统的三种明显缺陷:首先,用户个体无法直接与权威控制联系,往往导致有效信息传播的效率低下,比如社交网络中的信息辟谣效率低下;其次,用户个体的解读与传播信息的能力参差不齐,导致即使同一信息通过不同个体受到同一议程设置效果的影响,其流出的意义解读也有优劣差异,这种差异使用户个体间生成了竞争的身份等级,而身份等级实质上是重塑性效果的延伸;再者,简单固定的组群可以用简单的方法立刻唤醒或沉默,但层次丰富或随机产生的组群则需要较长时间才能启动或停止,这也是无论用户个体还是用户群体均难以脱离议程设置功效控制的原因之一。

图1 显要性行动框架回路

社交网络中,本作为客体的信息在未抵达次级传受者前,就已经被上级传受者完成了意义的议程设置和生产,受众个体处在社交网络中完成解读时,必须率先完成反身性行为规则,即参与传播和分享信息。用户个体原本应该对信息进行批判性的解读行为也被重塑为个体对信息的再认知与再传播。对信息的批判过程衍变为用户个体的信息内向循环和补遗。这种反身性的行为是社交网络媒介对受众个体的破坏性改造,受众不仅作为商品消费个体时间和关注力,同时也作为单位加工环节完成信息的传播。

因此在笔者看来,社交网络的用户个体正日趋机械地重复生产信息和消费信息。受到信息与知识概念的糅杂,人的片面性信息将会逐渐累加,直到最后产生信息崩溃。将之放在传统议程设置与属性议程设置的交替作用的生产过程中,当受众个体成为反思的对象时,主客体划分的界限消失,在反身性的作用下,由个体组成的受众群不再是具有独立思考的组织,而是黏附于技术上的用户组群,通过向社交网络不断地生产信息,再从社交网络中消费信息进而提高自我信息容载量,形成用户单位与社交网络之间的闭合循环。

概而言之,随着社交网络的工具逻辑愈来愈内化于个体中,议程设置始终通过对信息进行溢入、平衡和纠正作用运行着半封闭回路系统。这套回路系统把用户个体的反身性效果引为作用根基和驱动力,因而,受众个体抛弃了历时性的反思,同时也逐渐抛弃了共时性的交流,集中关注于如何增加信息存储量、如何快捷地接收新信息、如何挖掘更多信息源,进而成为系统内化的消费单位。而其一端的半封闭结构则是反身性对树立媒介权力而保留的“信息闸口”,流经此端口只进不出,流经信息均受过媒介权力的裁剪,以此方式保证无论受众个体还是群体在施展交互性时均活跃在封闭回路内。

[1]马克斯维尔·麦库姆斯.议程设置——大众媒介与舆论[M].郭镇之,译.北京大学出版社,2007:112-124.

[2]熊澄宇.西方新闻传播学经典名著选读[M].中国人民大学出版社,2004:33.

[3]Dayan,D.beyond media events:Disenchantment,derailment,disruption[A].In N.Couldry,A.hepp,F.krotz,Eds.Media events in a global age[C].London/Newyork:Routledge,2010:41-42.

[4]Dayan,D.,Katz,E.,Media events:The live broadcasting of history,Cambridge, Mass[M].Harvard University Press,1992:25.

[5]乐芙·乔依.语境提供者:媒体艺术含义之条件[M].任爱凡,译.金城出版社,2012:84.

[6]安东尼·吉登斯.资本主义与现代社会理论[M].郭忠华,潘华凌,译.上海译文出版社,2007:79-82.

[7]安德鲁·基恩.网民的狂欢——关于互联网弊端的反思[M].丁德良,译.南海出版公司,2010:113.

[8]骆慧敏.媒介议程设置和公众议程的冲突[D].安徽大学,2010:14.

[9]宋青.简述霍尔关于跨文化交际中的高语境和低语境导向说[J].湘潮(下·理论),2009(3):103-105.

[10]王菡.试论媒介对大众“集体记忆”的建构[D].华中科技大学,2010:35.