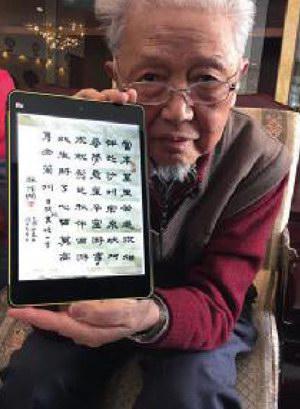

93岁敦煌石窟保护专家孙儒僩一生“危崖千窟游”

2018-06-27

【编辑推荐理由】

1947年,22岁孙儒

僩(xi àn)偶然看到了敦煌藝术研究所的招聘启事。“我当时年轻,想出去见见世面,又喜欢艺术,当时张大千在成渝举办的画展引起轰动,我们都知道敦煌是座艺术宝库。”孙儒僩提到的张大千画展发生在1944年1月至3月。今年93岁高龄的孙儒僩就是受张大千影响,将一生献给敦煌的川人之一,也是“朝圣者”中唯一健在的。

孙儒僩诚为敦煌石窟保护先驱者之一,一干就是一辈子。他参与了莫高窟几乎所有建筑的设计并参与施工,其中有榆林窟、西千佛洞、麦积山石窟、炳灵寺石窟等保护工作,

孙儒僩71年来致力于敦煌石窟保护,为这一人类伟大遗产奉献了一生。但正如孙老所说:“我一生只做了一件事,那就是石窟加固。奋斗基于对对象的理解认识,只有看到它的价值,才情愿为之付出。”孙儒僩说,在光耀千秋的敦煌艺术面前,自己非常渺小。他的妻子李其琼,为除段文杰先生之外临摹敦煌壁画作品最多的画家。说起已经去世的妻子,孙老表示:“我这辈子都不后悔去了敦煌!”孙儒僩曾说,“唯一抱歉的就是把李其琼也拐了过去,让她受了不少苦。” (董岩)

莫高窟是孙儒僩一生的挂念。在他妻子、毕生致力于敦煌壁画临摹的艺术家李其琼去世后,孙儒僩写下一首词:“当年万里苦追求,相伴赴沙洲。宕泉坎坷寻梦,危崖干窟游。事未就,鬓已秋,伴西游……”

孙儒僩这位93岁高龄、在敦煌莫高窟工作了58个年头,罹患过两次癌症的敦煌研究院保护研究所第一任所长,经历过怎样的人生和风雨才走到今天?

不惧莫高窟里的那些寒冬

1947年7月31日,孙儒僩踏上了前往敦煌莫高窟的路程。和他同时前往敦煌的还有黄文馥、欧阳琳和薛德嘉3位女同学,她们都是四川省立艺术专科学校应用艺术科的应届毕业生。

“那时从成都到敦煌有两干多公里,交通困难,路途坎坷。我们遭遇过洪水,走过蜀道,在大西北的土丘陵和戈壁滩上盘桓,颠簸之巨扭断腰。越往西行越荒凉,心也跟着荒凉。敦煌的情况如何我们谁也不知道,对前途的渺茫感时时袭上心头。”

途中眼见河西走廊多是高山大漠、戈壁荒滩,与四川的青山绿水迥异。经过25天的颠簸,他们终于到达了盼望已久的敦煌莫高窟。 时间像退潮般冲淡一切,也像涨潮般在某个不确定的时刻将一切又重新带回人们的记忆中。某个场景就这样不经意间在孙儒僩先生的脑海中重新回放,似乎重新找回了那些流逝的岁月,回到了从前。

“我当时从成都来到敦煌,生活水平陡然降低很多,但因为年轻适应性强,刚来还能受得了这种改变。可是第一年的冬天,我才感觉到什么是真正的寒蚀骨髓。”

零下一二十摄氏度,滴水成冰。宿舍里没有火炉,没有棉衣裤,只有一床薄被。实在冻得受不了就和其他工作人员挤在一个办公室里,靠一个烧柴的火炉取暖,实在瞌睡得不行,孙儒僩才回到冰凉的宿舍睡觉。天明起床,被头是一层白霜。

第二年,也就是1948年的冬天,孙儒僩和同事段文杰住邻居。火炕共有一个烟囱,他们便商量着烧炕取暖,因为不会烧,所以炕时冷时热,烧了一个月,干脆不烧了。这种寒冬中的艰难生活,直到上世纪60年代才有所改善。当时有老职工告诉他,让他买一双毡靴。放羊的蒙古族大嫂也给了他一些羊毛,他请工人帮忙纺成毛线,又请女同学教他织袜,花了很长时间织成几双毛袜,用了好些年。

那么,水又是怎样的呢?孙儒僩先生告诉我,莫高窟大泉的水是苦涩的,因为含硫酸盐类物质多,喝这种水经常会闹肚子。水是浑浊的,大雨之后水沟里泥糊汤水,多少天都清不了,要自然沉淀才能饮用。冬天取水要到冰冻的河里凿一个冰窟窿,在里面舀水挑或拾回来,甚至是用斧头敲打下冰块背回家放在火炉边慢慢溶化。本来室温就不高,一大桶冰块,真是雪上加霜啊。孙儒僩先生对自己在峥嵘岁月里的甘苦深知其味。他给我讲这段故事时,自然是带着一种轻松的口吻,可是,在我听来却无法轻松。

享受莫高窟里的“器物精神”

“1947年,我初到莫高窟看见的干相塔只有两层,八方形,体积不算小。后来我发现在莫高窟南端尽头第138窟的窟檐内,堆积了许多残塑,一片狼藉。当时我心里就有把它们复原的想法。”

那几年间,孙儒僩和同事窦占彪把干相塔的残塑稍加整理,找一处洞窟把这些残像重新立起来,既可以观赏研究,也便于继续保存。经过反复比较,最终选择了第450窟。如今他已记不清修复整理了多少残像,一些残存的塑像头部也制作了不同大小的泥座,分别把它们安放在泥座上,再放置在空的佛龛里。人们制作一个物件或者完成一项工作,并不仅仅是为了实用,还有它的美观和观赏价值,他们在塑像修复过程中乐此不疲,这其实就是我们常说的“器物精神”。孙儒僩和同事所做的这项工作,倾注了个人情操和人生态度。他们享受这份工作,就会倾尽心思将它做好,直至完美。

莫高窟景观内有一座“慈氏塔”。在佛教上,“慈氏”即是弥勒菩萨。“慈氏塔”原来在三危山中的老君堂,它是五代或宋代的文物,距莫高窟约15千米。但长期以来,“慈氏塔”就“隐居”三危山中无人知。

“1979年,所里有人告诉我,有人从三危山里往外搬运建筑木材,我突然想到会不会有人去拆毁慈氏塔,这么重要的塔,要是遭到损毁就太可惜了,如果能借机把这座塔搬迁出来,复原在莫高窟适当的地方,应是妥善保护此塔的最佳办法。于是,1979年的秋天,研究所派我和保护研究室的李云鹤、窦占彪、段修业、马述仁等十余人同去勘察,并在现场讨论拆迁有关问题。”

慈氏塔所在地现称为老君堂。当时孙儒僩一行人看到的是,老君堂大殿遗址两侧厢房、配堂等建筑均已被人拆除殆尽。遗址前方右侧的高坡上有一座单层土木结构的小塔,那就是慈氏塔。塔的正门朝向遗址的轴线,孤零零地耸立在群山间。

慈氏塔虽小,但其设计建造却有其独特之处。这座珍贵小塔若遭人破坏,实在太可惜,会是中国古代建筑历史研究上的重大损失。可是,塔的拆卸涉及到许多文物保护的具体问题,如小型泥塑天王的包装,木构件的拆卸、编号、包装,塔身内外壁画的剥离和包装等。而且拆卸完成之后如何运输等,都是摆在他们眼前必须要慎重考虑并安全解决的问题。

“三危山上天气炎热、干燥、暴晒,基本无水,每天必须自带饮用水及干粮。山间的道路崎岖难行,山沟里全是风化的小石子,棱角尖锐,几天就能使新鞋磨破,行走起来确实艰难。人拉、肩扛、骆驼背,拆除工作持续了近10天的时间,辛苦程度真是无法言说。但是办法总比困难多,最终我们把慈氏塔安全地请出三危山。”

慈氏塔作为中国古代建筑历史上的一个孤例,经过拆迁复原,使这座具有千年历史、古老而珍贵的建筑小品终于得到妥善保护,并长期存在下去,这也是中国古代建筑历史上的一件幸事。

點亮敦煌人心中的“心灯”

人生中事业是必要的,但代替不了个人独一无二的情感生活。这种情感生活基于共同价值观,以及基于文化内涵和底蕴基础上的爱。

当问及孙老先生妻子李其琼先生的故事时,他从影集里取出老伴在部队画画时的一张照片。这是一张发黄的老照片。年轻的李其琼先生身着部队棉服,左手端着颜料盒,右手握着画笔正在画画,一条粗长的大辫子放在胸前格外打眼。她是与众不同的,清雅脱俗,面若桃花,温婉甜美,举手投足间还带着娇俏的可爱。

那本影集里还有不少李其琼先生的生活照片和工作照片。这些老照片里,有一张是反映画展内容的。画面里,李其琼先生站在一幅油画的前方,背景是《心灯>的主题介绍。

“这是2014年5月份敦煌研究院为我老伴办的一个画展,画展的名字是《心灯——李其琼先生纪念展》,研究院的老领导都出席了开幕仪式,参观者众多。我在开幕仪式上致辞。展厅陈列了343幅作品,都是我老伴毕生从事敦煌壁画临摹和研究的精粹,画作里有宏伟的西方净土变、气宇轩昂的帝王、双目流盼的菩萨、轻盈飘举的飞天。《心灯》的名字起得非常好。我最喜欢她画的《吐蓄王子》《乘象入胎》这两幅画。”

临摹复制敦煌壁画是一项复杂的研究工程,既要研究理解古代艺术所达到的高度,把握古代壁画艺术的特点,更要有达到甚至超越古代画家水平的艺术技能,才可能真实全面地传承古代艺术的精神。

“我一直认为我老伴比我有成就,可以说她是敦煌很有成就的临摹工作者。她是学油画的,来到莫高窟画中国画,这些线条细腻缜密,需要有功底,还要有耐心。为此她做了很大的努力。她一生画了很多画,她的努力精神成就了她的艺术成就。”

孙老这样评价李其琼先生——她是用心在临摹,不是用手在临摹。“我认为是光照千的敦煌艺术这盏伟大的‘火炬点燃了李其琼心中的艺术‘心灯,这盏‘心灯照着她去探索,照着她去努力,照着她去追求。这盏‘心灯,应该是敦煌所有人都应该有的,它照着我们,去探索敦煌艺术的秘密和敦煌艺术的伟大成就。”

据中新网等整理