川东北地区飞仙关组碳酸盐岩成岩环境及溶蚀作用探讨

2018-06-19庄倩

庄 倩

(黑龙江省地质调查研究总院,黑龙江哈尔滨150000)

四川盆地东北部三叠系飞仙关组是近年来我国发现的重要天然气储集层,可采储量已达到5000×108m3左右,同时在开江—梁平陆棚东侧发现了普光、罗家寨、铁山坡、渡口河等多个大、中型天然气田,这些鲕滩气藏的可采储量已超过千亿方,川东北已成为我国油气的勘探重点地区之一。所发现的气田(藏)主要是残余鲕粒白云岩,储集空间主要为岩溶作用形成的孔、洞及缝隙。飞仙关组发育的鲕粒白云岩,溶蚀孔洞十分发育,有效孔隙度可达20%以上,优质碳酸盐岩储层厚度较大,并且部分Ⅰ类储层厚度可达近百米,连续厚度的有效储层大于300m[1-2]。加强对川东北地区飞仙关组碳酸盐岩储层沉积环境及溶蚀作用研究,厘清碳酸盐岩储层的成因机理具有重要意义。

1 区域地质特征

1.1 区域构造特征

研究区在地理位置上位于四川盆地东北部,天然气资源储集丰富,是我国西南地区油气的主要产出地,多年的勘探研究发现有普光、罗家寨、渡口河、滚子坪等大中型气藏。研究区自震旦纪以来,经历了加里东期、海西期、印支期、燕山期和喜山期5大构造旋回。

研究区主要的构造演化和沉积发展阶段有2期,如图1所示。一期发生在震旦纪至中三叠统,是海相碳酸盐为主的台地相沉积发展和构造演化阶段;另一期发生在晚三叠世至始新世,是以陆相碎屑沉积为主的盆地发展和构造演化阶段。研究区内的地层主要是扬子地层系统,地层较齐全,震旦系至白垩系各地层均有发育,区域内的碳酸盐岩岩性较丰富,代表性岩性有灰、浅灰鲕粒灰岩、白云岩、生物礁灰岩、粒屑灰岩、残余鲕粒白云岩等,广泛分布于下二叠统栖霞组(P1q)、上二叠统长兴组P2c)、下三叠统飞仙关组(T1f)、下三叠统嘉陵江组(T1j)、中三叠统雷口坡组(T2l)。

1.2 飞仙关组岩性特征

飞仙关组地层是一次三级海平面下降阶段的产物,其中伴随有2次四级海平面升降过程。研究区飞仙关组上覆地层为三叠系嘉陵江组一段,下伏地层为二叠系长兴组,与上覆地层及下伏地层分别成连续性的整合接触、不整合接触,大面积出露于明月峡、南温泉、丰盛场、沥鼻峡、中梁山及各核部,是一套浅海相粘土岩、碳酸盐岩沉积。按海平面升降、古生物、岩性和电性等特征,自下而上可分为4个岩性段。

一段:上部为黄灰色薄层含泥质灰岩、鲕状灰岩,灰岩含泥砂质重,局部形成泥质或砂质条带,具波状层理及斜层理构造。下部为青灰色薄层状泥岩、中层状泥灰岩反映了形成水体较深。形成于台盆—台地相沉积环境。

二段:紫红色钙质页岩与中厚层状泥质灰岩、含白云质泥质灰岩与泥灰岩互层。页岩含量总体上多于灰岩。形成于碳酸盐台地—台地边缘沉积环境。

三段:岩性为中厚层灰白色微晶灰岩、鲕粒灰岩,粒内溶孔与铸模孔较发育,含双壳化石,可见缝合线。形成于碳酸盐局限台地—台地边缘环境。

四段:为薄—中厚层灰黄色泥质灰岩及页岩,夹生物碎屑灰岩,可见管虫遗迹化石。岩性特征属于碳酸盐局限台地—台地边缘相沉积。

图1 研究区构造运动

2 飞仙关组地层成岩阶段划分

飞仙关组地层分别与上覆三叠系嘉陵江组及下伏二叠系长兴组呈整合、不整合接触。为基本连续渐进性埋藏,按照已有的成岩阶段的划分方法,该区成岩阶段可以划分为同生及早成岩阶段、中成岩阶段及晚成岩阶段。

2.1 飞仙关组同生及早成岩阶段

飞仙关组岩层成岩作用早期既同生及早成岩阶段,埋藏环境为地表或者浅埋藏。成岩环境较复杂,有大气水渗流环境、海底环境及混合水潜流环境。渗流带大气淡水选择性溶蚀前期形成的岩石,大量鲕粒被溶蚀形成铸模孔,生物碎屑被溶蚀形成生物模孔。进入潜流在混合水作用下,岩石发生胶结作用及混合水白云石化作用,白云石化作用使灰岩转变为白云岩,这就是飞仙关组大量白云岩形成的原因。

2.2 飞仙关组中成岩阶段

中成岩阶段飞仙关组岩石处于浅、中埋藏状态,此时成岩作用水体为孔隙水环境,已经脱离海水及大气淡水作用。此时形成后期胶结物,主要为细晶白云石,胶充填了粒间孔隙,使孔隙的连通性变差。该阶段飞仙关组岩层主要发生重结晶作用及压溶作用等。随着埋藏深度地增加,压力及温度均增大,发生晚期重结晶作用及压溶作用。重结晶作用使细—微晶白云岩转变为微—粉晶白云岩。压溶作用形成晶体间的缝合线。

2.3 飞仙关组深埋藏成岩阶段

飞仙关组深埋藏成岩阶段,岩石埋藏较深,成岩作用受到压力、温度、烃类活动及构造活动等的影响。构造运动使岩石破裂变形,烃类生成使地层水酸性增强,压力及温度增高使岩石发生重结晶作用。飞仙关组在烃类进入前,岩石原有结构发生破裂,且后期重结晶充填,裂隙被完全充填,含有机酸及H2S等的酸性流体对碳酸盐岩进行溶蚀,形成大量的溶蚀孔洞,后期为白云石及沥青充填。

综上所述,飞仙关组以上3个成岩阶段中,同生和早期成岩阶段成岩作用以白云石化作用及发生胶结作用为主,孔隙连通性较差,对孔隙主要起破坏作用;中成岩阶段成岩作用主要有早期的重结晶作用、胶结作用及压溶作用等,对孔隙主要起到破坏作用;晚成岩阶段的成岩作用方式主要是重结晶作用、溶蚀作用及破裂作用,鲕粒白云岩较发育,此时胶结作用较弱,溶孔较发育,形成较好储层。

3 飞仙关组微量元素特征及成岩环境分析

3.1 样品采集、制备及测试条件

野外尽量采集新鲜的方解石样品,挑选方解石脉、孔隙充填方解石及溶洞充填方解石,避免因风化影响元素的组成。

微量元素测试的主要流程如下:(1)称取粉末样品50mg±1mg,置于清洗干净的坩埚中;(2)用少量高纯水对样品进行润湿,然后依次加入HNO3(1mL)和HF(1mL),振荡片刻让其重复反应;(3)将Teflon坩埚放入钢套,拧紧后置于烘箱中于190°C±5°C加热大于48h;(4)样品溶蚀充分并冷却后,开盖置于电热板上蒸干,然后加入1mLHNO3并再次蒸干(保证Teflon坩埚壁无液体);(5)加入3mL30%HNO3,再次将Teflon坩埚放入钢套,拧紧后置于烘箱中于190°C±5°C加热大于12h;(6)将溶液转入聚乙烯料瓶中,并用2%HNO3稀释至约100g(对应的稀释因子为2000)后,密闭保存以备ICP-MS测试。

本次试验共测定了11个方解石样品,其中一个为重复样,共测试了37种微量元素的含量,微量元素含量见表1。

表1 川东北方解石微量元素特征测试结果[wB(10-6)]

3.2 方解石中微量元素的地球化学特征及成岩环境分析

3.2.1w(Sr)/w(Ba)

钡由于具有较小的溶解度,当海水和淡水混合时,海水中的SO42–与淡水中的Ba2+结合,较易形成BaSO4沉淀。另一方面由于钡的离子半径较大于锶,易于被粘土矿物、胶体、有机质等吸附,使得海陆过渡相和陆相和沉积物中钡含量较高,从而进入海洋中的钡较少,海水中钡含量远低于锶。使得海相沉积物相对富Sr贫Ba,陆相沉积物相对富Ba贫Sr,而从陆向海Sr/Ba逐渐增大。上述Sr、Ba的沉积地球化学行为特征即是利用锶钡比进行陆源碎屑沉积物海、陆相沉积环境判别的理论依据。前人研究认为可以用Sr/Ba来作为古盐度标志[3]。前苏联也有很多专家提出:淡水沉积物的Sr/Ba通常小于1,而海水沉积物则大于1。

由图2可以发现,川东北地区飞仙关方解石Sr/Ba值大多大于1,反映方解石的形成环境盐度较高,受到海水的影响较大。飞仙关组仅冷水溪地区一个方解石样品中Sr/Ba值小于1,其它地区大于1,反映成岩流体盐度较高,大气淡水对于原岩的影响相对较弱。

3.2.2 其它微量元素指标

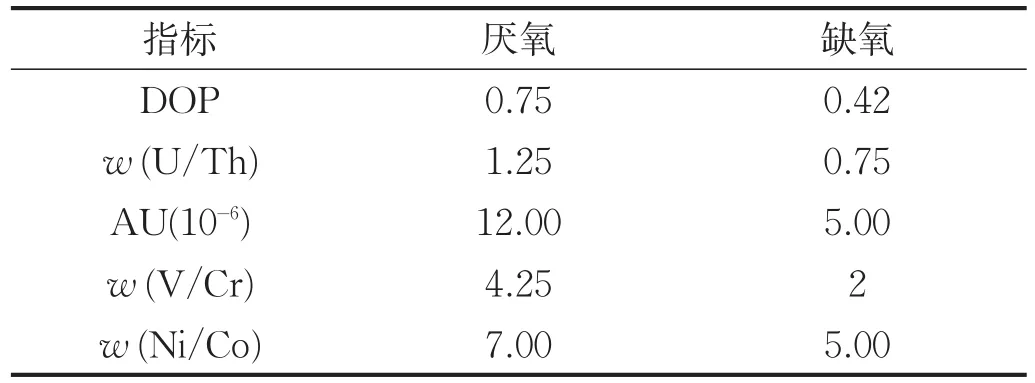

自然界氧化-还原反应对V、Mo、U等变价元素的迁移、共生、沉淀有重要控制作用。氧化条件下,U、Mo、V、Ce、S等呈高价(U6+、Mo6+、V5+、Ce4+、S6+)易迁移;还原条件下呈低价(U4+、Mo4+、V3+、Ce3+、S2-)易沉淀。而Fe、Mn、Cu、Eu等在氧化条件下呈高价(Fe3+、Eu3+)易沉淀;还原条件下呈低价(Fe2+、Eu2+)易迁移[4]。Jones B.J等(1994)认为DOP(黄铁矿化度)、w(U/Th)、w(V/Cr)和w(Ni/Co)值及自生铀(AU=Utotal-Th/3)含量是古缺氧环境的有效标志,并提出相关标准(表2)[5]。

图2 方解石中Sr-Ba含量关系图

实践证明,微量元素中U/Th、V/Cr比值是反映沉积环境氧化还原条件的有效指标。一般在缺氧条件下沉积物中V/Cr、U/Th比值分别大于4.25和1.25,在富氧化环境下为小于2和0.75,而在贫氧环境下分别居于2~4.25、0.75~11.25之间。

表2 厌氧环境的地球化学判别标准

对表1中的微量元素结果了进行计算,除个别样品w(U/Th)值接近1.25外,其它样品w(U/Th)值远大于1.25,指示了方解石形成于厌氧环境,为深埋藏条件;大部分样品w(V/Cr)值小于2,2个方解石w(V/Cr)大于4.25,可能情况是方解石形成于缺氧环境,后期地层受到大气淡水影响。w(Ni/Co)值均小于5.00,不具有很好的指示意义。w(U/Th)、w(U/Th)、w(Ni/Co)三项指标没有形成统一的指示作用,可能的情况是方解石形成后,受到后期成岩作用的的影响,一些指标可靠性变差。

δCe能较好地反映沉积环境的氧化还原条件,δCe<0.95为负异常,通常表示偏氧化环境;通常δCe>1为正异常,表示还原环境[6]。研究区内方解石的δCe值均大于1,说明方解石充填物大多形成于还原环境。

V/(V+Ni)能够反映水体的氧化还原环境,一般氧化环境比值小于0.46,缺氧环境比值大于0.46,研究区飞仙关组盘龙洞地区2个样品V/(V+Ni)小于0.46外,形成于地表氧化环境。其它样品V/(V+Ni)比值均大于0.46,反映大部分地区样品形成深部埋藏的缺氧环境。

综上所述,Sr/Ba、w(U/Th)、w(V/Cr)、V/(V+Ni)及δCe等指标在一定程度上反映了研究区飞仙关组方解石主要形成于盐度较高、深埋藏的还原环境下。孔隙在埋藏环境下经受了多期次流体的充填,且不同期次充填物所反映的成岩环境条件和流体性质具有差异。

4 结论

(1)对于研究区飞仙关组碳酸盐岩地层,根据详细的野外观察记录及室内薄片的鉴定,结合前人对于该地区在基础地质方面的研究,下三叠统飞仙关组碳酸盐岩成岩阶段分为:同生—早成岩阶段、中成岩阶段及晚成岩阶段。同生和早期成岩阶段成岩作用以白云石化作用及发生胶结作用为主,孔隙连通性较差,对孔隙主要起破坏作用;中成岩阶段成岩作用主要有早期的重结晶作用、胶结作用及压溶作用等,对孔隙主要起到破坏作用;晚成岩阶段的成岩作用方式主要是重结晶作用、溶蚀作用及破裂作用,鲕粒白云岩较发育,此时胶结作用较弱,溶孔较发育,形成较好储层。

(2)研究区碳酸盐岩缝隙充填方解石脉中微量元素特征反映了飞仙关组方解石主要形成于盐度较高、深埋藏的还原环境下。孔隙在埋藏环境下经受了多期次流体的充填,且不同期次充填物所反映的成岩环境条件和流体性质具有差异。

[1]朱光有,张水昌,梁英波.川东北飞仙关组H2S的分布与古环境的关系研究[J].石油勘探与开发,2005,32(4):34-39.

[2]朱光有,张水昌,梁英波,等.川东北地区飞仙关组高含H2S天然气TSR成因的同位素证据[J].中国科学D辑:地球科学,2005,35(11):1037-1046.

[3]刘显凤,蔡忠贤.塔河油田溶洞充填物的元素地球化学特征及环境意义[J].地质科技情报,2009,28(3):53-57.

[4]赵振华.微量元素地球化学原理[M].北京:科学出版社,1997:1-238.

[5]Jones B J,Manning A C.Comparison of Geochemical indices Used for the Interpretation ofPalaeoredoxConditionsinAncient⁃Mudstones.Palaeogeogr[J].Palaeoclimatol.Palaeoecol,1994,111:111-129.

[6]Wang Z G,Yu X Y,Zhao Z H,et al.Rare Element Geochem⁃istry[M].Beijing:Science Press,1989:90-93(in Chinese).