慈善“政治化”:抗战前广东仁爱善堂的创立及其活动

2018-06-15夏巨富

夏巨富

近代广州善堂研究成果比较丰富,①黄艳:《试论广州善堂的发展:1871—1937》,暨南大学硕士学位论文,2001年;王琴、周锐:《清末民初传统慈善组织与教会慈善组织之比较——以广州九善堂和两广浸信会为代表》,《黑龙江史志》2010年第17期;(日)松田吉郎:《清代後期広東広州府の倉庫と善堂》,《东洋学报》1988年第69卷第1、2号。夫马进探讨明清时期江南地区的善会善堂史,既修正了明清乡绅支配论,又不认同罗威廉和兰钦的公共领域论。②参见(日)夫马进著,伍跃、杨文信、张学锋译:《中国善会善堂史研究》,商务印书馆,2005年。有学者认为广州善堂具有“护商”性质。③熊燕:《九善堂与清末民初广州社会》,中山大学硕士学位论文,1995年。前述成果多侧重于民间慈善组织研究,多关注私立善堂的公益服务职能研究,而对广东仁爱善堂(下文简称仁爱堂)这类官办型慈善组织鲜有关注。本文试图从官办慈善组织的视角,阐明抗战前夕仁爱善堂成立及其活动,展示特点鲜明慈善面貌,反映出该时期慈善政治化趋势的显著特点。

一、仁爱堂的创立与运作

近代广州善堂大体分为以商人参与捐办、官督商办和官办等组织形式。清末民初时期广州地区商人捐办组织可能是主流,①黄艳:《试论广州善堂的发展:1871—1937》,暨南大学硕士学位论文,2001年;罗晃潮:《清末民初广州的九善堂七十二行》,《岭南文史》1992年第2期。而基督教主导下慈善组织亦比较多,②何兰娟:《清末民国年间(1900—1949)广州的基督教慈善事业》,暨南大学硕士学位论文,2005年。故慈善公益组织大多是民办型的,而直接由政府主导组织善堂尚属少见。至20世纪30年代广东屡遭兵匪战祸,复罹水火之灾,哀鸿遍野。此时民间慈善社团或囿于经费或囿于管理不善,多半难以兼顾各种社会救济。民国中期以行会为管理特点的善堂,制约了其扩充会员,而监督体制不完善导致腐败严重。③黄艳:《试论广州善堂的发展:1871—1937》,暨南大学硕士学位论文,2001年。民间慈善发展面临相当大的困境。陈济棠认为民间慈善衰败虽然原因不一,但是办理慈善之人未能彻底尽善是为要责。④《陈总司令在仁爱善堂成立中演词》,《广州日报》1934年10月10日,第1张第4版。1934年,陈济棠邀集工商农学各界钜子研讨仁爱堂之组建,以方便救济灾民之需,得到与会者一致同意,遂署名发起。取仁爱两字,其意“含义至广,为用至宏”。该慈善组织最终定名为广东仁爱善堂。同时以省参议会林国佩、总部黄国琦和总部视察员詹慕禅等为筹备员,捐款二千,以为之倡导,是为仁爱堂之嚆矢。⑤《本堂创立之缘起》,《仁爱旬刊》1935年第1卷第1期。林、黄、詹三人不辞辛劳,草拟组织章程及工作计划呈报总司令,察核经过认可后,遵照当时人民团体组织条例规定,向市党部与社会局呈请备案,通过后开始筹建。其堂址设于三元宫,经过迅速修造工程,水电办公室皆一一完善。堂前设立屋檐作为赠医所。同年,10月7日召开大会,到会者52人,推举陈济棠为主席,订定章程12条。⑥《筹备之经过》,《仁爱旬刊》1935年第1卷第1期。仁爱堂下设立宣化和佈施二部,辅助政府开展救济事业。⑦《广东仁爱善堂章程》,《仁爱旬刊》1935年第1卷第2期。陈济棠在仁爱堂成立时,阐明其所肩负使命,即本着互助的原则发挥慈善事业和整理慈善内部流弊。⑧陈济棠:《仁爱善堂成立之宗旨与所负之使命》,《仁爱旬刊》1935年第1卷第1期。当局认识到慈善事业对国家社会的重要性,其有助于确保国家兴替不变和稳定社会秩序。⑨超凡:《救济事业对于国家社会之重要》,《仁爱旬刊》1935年第1卷第1期。可见它的创办,已经与清末民初的民办型慈善组织迥异,而是政府主导型的国家慈善组织。除了社会救济外,其目的还在于维持地方秩序。这一制度转型却是折射出传统的民间慈善组织出现衰落的迹象,而陈济棠真正目的不仅仅是停留在创办慈善事业上,其实质是借兴办慈善组织来扩大施政影响力。

仁爱堂的工作组织如何开展呢?该堂由陈济棠领导组织,征求社员,分军人、政治、教育、工商等各队,所办之事务,如施诊、育婴、养老、施棺、振灾、义校、托孤等,每月支出约在一万五千余元,设有董事会组织机构,陈主任担任董事长。⑩《粤陈赈灾代表返沪》,《申报》1935年9月17日,第3张第9版。它实行董事会议负责制,下设宣化部、总务部、财政部和佈施部,而佈施部下辖五部门依次是施医赠药、施棺赠葬、育婴、养老和临时救济。而陈济棠亲自挂职董事会主席,其下各大部长大多数为政界人士,故政府牢牢控制着仁爱堂运作及实施的权利,又可体现官办慈善的特点。

仁爱堂工作计划主要围绕佈施和宣化部展开,以三个月为一期,依次展开,以实施救济为其中心任务,宣扬慈善教化是其辅助举措。布施是其主导职能部门,主要负责临时救济、养老、育婴、施棺赠葬和施医赠药。其工作计划第一期布施方面,施筹赠药、施棺赠葬、设置义冢、建筑育婴堂和建筑留医所;宣化方面,筹备印发册子。第二期佈施方面,实行施棺赠养、实行收埋无主遗骼、建筑留医室、建筑育婴堂(院)和建筑义冢;宣化方面,分发劝善书籍、组织本市善团和调查联络各属善团。①《广东仁爱善堂工作进程计划简表》,《仁爱旬刊》1935年第1卷第1期。第三期除了完成第一期的筹备建设之外,组织全省善团联合会,使全省人民崇尚道德。②《仁爱善堂明日开成立大会拟定工作进程计划》,《广州日报》1934年10月6日,第1张第3版。由此可知仁爱堂除了从事慈善事业外,还大力宣扬道德教化,弘扬传统文化,这也是政府办理慈善的另一目标,与陈济棠对传统文化的钟爱不无关系。

广州善堂收入主要来自于同人捐款、租金收入、社会捐赠,善堂管理存款的主要方法是附商生息。③黄艳:《试论广州善堂的发展:1871—1937》,暨南大学硕士学位论文,2001年。仁爱堂的经费主要来源大抵亦是如此。该堂最初创办由政商两界捐助,逐步进入正轨之后,资金来源依赖社员缴纳会费、租金及存款收入和社会捐助。故广泛的吸纳社员成为仁爱堂筹措资金的要途。仁爱堂规定了各类会员及其对应的会费。④《仁爱堂征社员》,《广州民国日报》1934年12月8日,第2张第3版。该堂通过发展社员来筹措资金,这与传统民间善堂经费来源是有所不同的,是政府慈善另一特色。1935年2月,仁爱堂收入19900余元,支出24300余元,结存4930余元。⑤《仁爱善堂公布去月收支》,《广州民国日报》1935年3月11日,第2张第3版。1936年12月,该堂收入72300余元,支出52500余元,结存51800余元。⑥《仁爱善堂去月收支概况》,《广州民国日报》1936年1月17日,第2张第2版。由此可知该堂日常收支还是比较大的,但每月开销中仍存在结余。

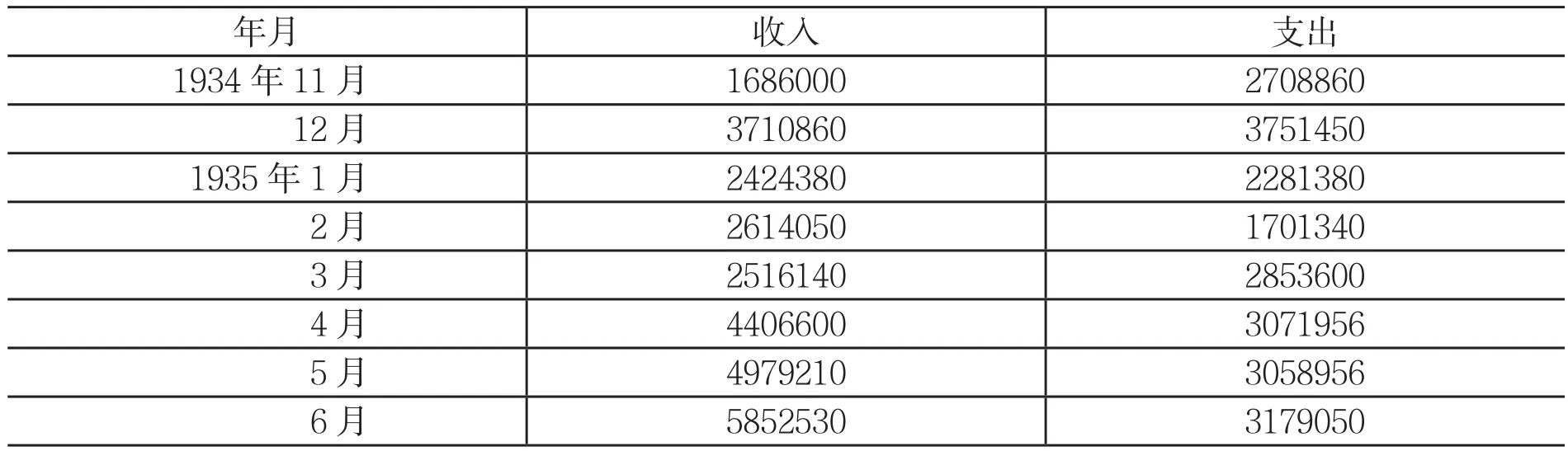

仁爱堂附属机构的收入也相当可观。由表1仁爱堂附属机构济世药局收支数可见一斑。1934年该局支出大于收入,存在赤字。而到1935年后,收入大于支出,上半年几乎均有节余。通过附属机构亦可推知该堂创办之初,经费比较充足,运转比较通畅。

表1 广东仁爱善堂济世药局收支各数⑦《广东仁爱善堂济世药局收支各数》,广州市档案馆藏,10-4-2254,1934年,第43页。(单位:元)

仁爱堂通过筹办博览会方式筹集资金。该堂征求古今物品以作公开展览,借以发扬传统文化与提倡艺术,并将所得利益,拨充善堂收支经费。⑧《仁爱善堂博展会改期举行》,《广州民国日报》1934年12月30日,第2张第2版。因此可知该堂举办博览的主要目的之一就是筹集经费。政府令工务局批准仁爱堂借用净慧公园全部及宾馆,以便定期举行博览会。①《准广东仁爱善堂函请借用净慧公园全部及宾馆举行》,《广州市政府市政公报》1934年第489期,第52页。仁爱博览会拟定办法,请各界积极应征,而展览会所收的款项拨办慈善事业。②《仁爱善堂博览会征出品》,《广州民国日报》1935年1月24日,第2张第2版。为了扩大影响力,仁爱堂邀请“香港商界巨子,组织参观团来省观光。”③《邀请港商组参观团》,《广州民国日报》1935年2月15日,第2张第3版。仁爱堂通过办理博览会鼓励社会各界捐助,这是区别传统善堂经费来源的显著特点。可见仁爱堂经费主要来源除政府支助、社员捐赠和其附属产业收入外,仍可通过举办博览会方式增加收入。

综上所述,官办慈善与传统慈善有诸多区别:(1)经费来源上更趋多元化,除了具备传统善堂征收经费外,还有增加新经费来源,诸如发展社员劝捐、承办仁爱博览会吸纳资金;(2)权力层级不一,官办慈善组织明显高于传统民间慈善组织,传统慈善组织均属并立齐驱,无所谓统属关系,而官办慈善组织,可统领全省市慈善组织,整顿属下各善堂;(3)官办慈善组织各县市分支结构甚多,皆以仁爱堂为马首是瞻,传统善堂尚属少见;(4)慈善政治化趋势明显,由上而下地加强对各级善堂管理。

二、社会救济之善举

仁爱堂开展施药之常态化善举。由于该堂负责施药之佈施部业已创办就绪,便开始运作。1934年11月6日该堂开始在观音山三元宫内施医赠药。④《广东仁爱善堂施医赠药启事》,《现象报》1934年11月6日,第2页。每天受诊者106人,主任黄国琦每日均莅临堂内督促指导,促使各部正常工作,异常积极。⑤《仁爱善堂开始赠医施药》,《广州民国日报》1934年11月7日,第2张第3版。到仁爱堂登门求医者,络绎不绝。⑥《仁爱善堂施医赠药情形》,《广州民国日报》1934年11月8日,第2张第4版。1934年11月19日,该堂赠医349人,施药339剂;20日赠医317人,施药302剂;21日赠医283人,施药271剂。⑦《去周赠医施药人数》,《广州民国日报》1934年11月28日,第2张第3版。1935年,该堂赠医施药男女共8683人,赠药7918剂。⑧《仁爱堂上旬赠医施药统计》,《广州民国日报》1935年7月23日,第2张第3版。该堂赠医人数向来繁多,为了规范秩序,将男女病人实行分地挂号,并分设挂号座位,病人秩序井然,相对简便。⑨《改善赠医总所挂号办法》,《仁爱旬刊》1935年第1卷第4期。总之,仁爱堂自成立以来,施医赠药是常态化免费义务活动,救济力度大和广度深,有目共睹。仁爱堂以赠医施药为其业务重心,实施广泛免费治病与大面积赠药成为其日常主要事务。除了直接推送赠医送药服务外,该堂十分重视慈善组织基础设施建设和医疗人才的培养,此举亦是更好为慈善事业作出长期的贡献。其背后暗含着政府实施慈善的便利性,可以充分调动各类资源,是民间慈善难以企及的。由此得知该时期慈善组织的政治化趋势,这种政治化慈善短期内促使社会满意度大幅提升和秩序稳定。

仁爱堂除了赠医施药善举之外,还积极投身于社会临时救济中,这两者区别在于前者属于常态化义举,后者属于非常态化善举,显然后者是遇到自然灾害等需要救济时方才行动。针对天寒和酷暑,仁爱堂实施了救济。天寒引发的社会救济。仁爱堂屡次派员携带棉衣冒寒散赈贫民。1935年1月17日,天寒地冻,一般贫民露宿风餐,特赶制棉衣,分别施赠,仁爱堂全体职员携带棉衣1000件,沿街散赠。①《仁爱善堂施派寒衣千件》,《广州民国日报》1935年1月17日,第2张第2版。为了进一步改善寒冷问题,仁爱堂设立庇寒所,可约容纳1000余人,特联合市商会、妇女会、社会局及各善堂举办冬赈,专事赠衣施粥等工作。②《仁爱善堂筹设庇寒所》,《广州民国日报》1935年12月11日,第2张第3版。仁爱堂因酷暑而实施免费施茶。仁爱堂以夏令降至,酷暑蒸热,为了便利一般来往民众,均可喝茶,后实行扩大施茶地点,在总司令部门口、财政厅门口、中山纪念堂前后、越秀公园附近等20余处展开施茶。③《仁爱善堂择定施茶地点》,《广州民国日报》1935年6月13日,第2张第3版。

仁爱堂对自然灾害提供社会救济。仁爱堂得知雷州半岛发生风灾后,特派人前往赈济。④《仁爱善堂工作》,《广州民国日报》1934年10月30日,第2张第3版。该堂派范剑江携款前往赈灾,赠棉衣4000件。⑤《仁爱善堂制棉衣赈雷灾黎》,《香港工商日报》1934年12月1日,第2张第3页。同时该堂联合组织风灾善后委员会,办理救灾善后事宜,并特赠棉衣4000件。⑥《仁爱善堂调查雷属风灾》,《广州民国日报》1934年11月14日,第2张第3版。除了捐赠物资外,该堂开董事会议筹款救济雷灾。⑦《仁爱善堂筹商救济雷灾》,《广州民国日报》1934年11月22日,第1张第4版。陈济棠派财政部范剑江会同董事黄展南、善长李卓峰等携带钜款,前赴灾区,协同当地机关团体,设立赈灾处,分别散赈,并筹建临时难民住所,兴修复沿海堤防等。⑧《仁爱善堂派员赈济雷灾》,《广州民国日报》1934年11月25日,第2张第2版。陈济棠以南路此次灾情奇重,特派员切实调查,以便赈济,并鼓励各县设立慈善堂救济院,协助救济事业。⑨《仁爱善堂调查南路灾情》,《广州日报》1934年11月1日,第2张第2版。仁爱堂召开董事会,议决通过“拨款二万赈南路灾区”,派员赴灾区会同地方团体斟酌情形办理。⑩《仁爱善堂二次董事会议》,《广州民国日报》1934年11月23日,第1张第4版。仁爱堂前往南路散赈,一面携带棉衣棉被及食物等前往,另一面请求各界赠衣。[11]《请求各界赠衣》,《广州民国日报》1934年12月6日,第2张第3版。针对南路灾民的情况,仁爱堂随即拨2万元及棉衣1.6万件先行赈济,其中市内学生赠送棉衣数件,此外继续登报征求救济棉衣,以便汇集送往。[12]《学生赠棉衣救济南路灾黎》,《广州日报》1934年12月11日,第2张第2版。该堂部特将“以南路风灾,合浦虽受害较轻,昨亦发给棉衣二百件,交该县驻省办事处收领转发。”[13]《仁爱堂赠仁化合浦难民棉衣》,《广州民国日报》1934年12月18日,第2张第3版。

仁爱堂对粤省水灾积极施助。1935年,北江水灾,仁爱堂派员进行赈济,陈济棠接电后即着催佈施部火速办理急赈,派员携带钜款及药物等乘车前往。6月,该堂派员赴三水、四会调查水灾,全村淹没,屋宇倒塌,损害颇钜,不可估量。[14]《仁爱堂赈济北江水灾》,《广州民国日报》1935年4月17日,第2张第3版。仁爱堂派员赴各县调查,除办理救济款分配外,协同各县长办理善后重建工作。该堂当日亦派出急救队两队。第1队运米四万斤赴三水、四会和高要;第2队运米二万余斤及药品等,赴广宁高明各属散赈。[15]《粤办水灾善后》,《申报》1935年7月16日,第3张第10版。该堂给予广宁四会各县共四万元,并派员协助办理。①《仁爱善拔十万元救济水灾》,《广州民国日报》1935年7月25日,第2张第3版。该堂拨二万元修复基围,保证农民秋耕。②《西江赈款用途》,《广州民国日报》1935年7月26日,第2张第3版。仁爱堂致函各被遭受水灾县政府及水灾救济会,请即派员来省领取补助建筑秋栏围基及搭架棚寮灾款。③《仁爱堂函请领赈款》,《广州民国日报》1935年8月4日,第2张第2版。1936年,仁爱堂遣散从桂坊水灾难民共45人,5月开始办理救济暑热工作。④《仁爱善堂救济增城水灾》,《香港华字日报》1936年6月11日,第2张第2页。

仁爱堂实施跨区域灾害的救济。黄河水患水灾,造成无数难民流离失所。1935年,珠江、长江和黄河三大河流同时泛滥,波及12省,殃及二三千万民众。⑤《仁爱善堂统一赈灾》,《香港工商日报》1935年7月31日,第2张第3页。仁爱堂立刻拨出10万元作为紧急救济,又特发启示,为数千万灾民请命。⑥力行:《仁爱善堂为灾民请命》,《民间周报》1935年第129期,第4-5页。新加坡中华总商会成立了黄河水灾会,在华侨华商中募集大量救济款汇回中国。⑦Chinese Chamber of Commerce,Singapore,Vol. X-Minutes of the 20th Committee Meeting 1935,p. 109.政府提议拟将仁爱堂所捐赈款3000元分配长濮东三县,散放救济灾民。⑧《提议拟将广东仁爱堂所捐赈款三千元分配长濮东三县散放请公决案》,《河北民政月刊》1935年第3期。随后仁爱堂拨款给予湘、鄂、鲁、豫、冀、苏各省共6万元。⑨《仁爱善拔十万元救济水灾》,《广州民国日报》1935年7月25日,第2张第3版。除了出资赈款外,该堂同时制定具体帮助各省救济的办法,派植梓卿、何辑屏等六人前赴各省调查灾情。⑩《各省救济办法》,《广州民国日报》1935年7月26日,第2张第3版。仁爱堂派出王仁康慰问黄河各省水灾,决定拨款10万元,救济全国水灾,以3万救济本省县市,以6万救济黄河、长江沿海各省受灾地区,并派人慰问及实施赈济。[11]《仁爱堂定十五日出发慰问水灾》,《香港工商日报》1935年8月7日,第2张第3页。仁爱堂组织散赈队,北上由汉转湘,代表广东慰问全国灾民,赴华北进行救济遭受水涝的灾民。[12]《仁爱散赈队北上出发散赈》,《香港工商日报》1935年8月16日,第2张第3页。无论是捐款赈灾还是派员亲临现场指导救灾工作,仁爱善堂都付出艰辛的努力。

总之,自然灾害无情地侵蚀人民,仁爱堂充分发挥“仁爱”的宗旨,实施本地区和跨区域社会救济。针对灾害,仁爱堂通常积极伸出援助之手,充分展现出灾害无情人有情的崇高情怀,书写了近代慈善史上的新篇章。

三、简要评析

善堂作为近代公共事业的重要构件,有利于更广泛公共事务的发展。[13](美)陈锦江著,王笛、张箭译:《清末现代企业与官商关系》,中国社会科学出版社,1997年,第232页。清末民初民间慈善组织,是黄宗智所言的第三领域的活跃媒介,同时也是作为地方化的第三领域。[14](美)黄宗智:《中国研究的范式问题讨论》,社会科学文献出版社,2003年,第275-276页。而民国中期广州民间慈善组织的松懈与逐渐“失效”,给予地方政治力量不断渗透第三领域的绝佳契机。仁爱堂便是一个具体的实例。陈济棠积极参与仁爱堂各方面事务,包括从创立到施药赠医、社会救济等具体业务。而仁爱堂经费来源多元化,正是其发挥积极作用的“法宝”。

政府慈善与民间慈善虽然表征都是救济社会,抚恤伤民,但本质上存在差异,出发点和目的均不同。若是简单认为陈济棠为了广东慈善事业发展,创办仁爱堂统一粤省慈善组织,恐怕并未深刻地了解到对于公共领域或第三领域的“微权力”的争夺激烈情形,忽略了政治力量渗透慈善事业的面相。慈善与政治之间关系甚为密切,在不同的阶段表现出的亲疏关系不一。①周秋光等:《中国慈善发展的战略思考:历史与现实》,《湖南师范大学社会科学学报》2013年第1期。蔡勤禹指出,民国时期慈善组织特点:政府支持,规范发展;主体多元,全面开花;注重教养,培育技能;注重公信力建设。清末民初广州善堂与地方政治之间关系处于松散的关联,而商人与慈善之间的关系较为紧密,九大善堂中商人参与度极高,宗教与慈善之间的关系显得密切,尤其是传教士对于慈善事业的投入;民国中期广州商会积极参与社会救济,政府势力渗入慈善救济,一定程度上削弱了专门性民间慈善机构的公益职能和降低了慈善对民间组织的依赖程度。总之,广州民间慈善与政府慈善之间关系,由清末民初到民国中前期,呈现此起彼伏的状态,即民间慈善逐渐走向衰落,慈善逐渐趋于政治化。这展示了该时期广州地区慈善由最初商业化逐渐地向政治化和专门化演变的轨迹。