庞茂琨油画创作中空间类型研究

2018-06-06邵永慧

邵永慧

车尔尼雪夫斯基曾经说过“艺术源于生活”。现实生活是艺术创作的不竭动力,正因此它吸引了一大批画家在生活中寻求艺术的秘密,通过对绘画不懈的追求,不断超越自己。庞茂琨先生就是这样一位艺术家。从学艺初始,他就一直坚持传统古典绘画,以人物题材为主的写实主义创作注重神态的刻画、精神的描绘。而图像的叙事性在艺术家近阶段的创作中体现得更为明显。而且这种叙事形式与空间关联将作者与观者、现实与想象、真实与虚幻杂糅在一起。本文主要针对艺术家2009 年以来到2017 年创作中出现的空间统一性问题进行分析。

艺术家这一时期(2009 年到2016 年)的作品大致可以分为四大系列:

1.舞台系列:大致为2009 年到2012 年左右。代表作品《巧合之一》《邂逅之二》画面中舞台元素的运用,图像中的物体以一种符号化的形式,有规律地安排在画面中,符号与符号之间没有明显的叙事,整个画面以舞台化的场景呈现。

2.荒诞系列:主要集中在2012 到2013 年并延伸至2015 年,代表作品《末日遐想》《过客之一》。后期也有一些创作零星出现,但主要集中于这一阶段。画面中场景的现实性,色调做主观化的处理,使画面造成荒诞的感觉。

3.镜子系列:2013 年到2014 年左右,几乎与荒诞系列同时,画面中常出现多个镜子的空间延伸,代表作品“镜花缘”系列。

4.时空错置:2015 年到2017 年,代表作品《折叠的伊甸园》主要是将自己画在经典油画中造成时空错置的感觉并融入了很多当前非常前沿的科技,如3D 打印、机器人体、VR 技术等等。这一系列的创作所依靠的手段多借助于科技的方式完成,如照相机、手机、自拍等方式。

一、戏如人生:舞台的营造

舞台艺术是综合性的,是一切在舞台的空间里展示的技艺,它调动一切舞台构成因素,合成一个完美的有意味的形式,并通过这个综合艺术的形式向人们展示其内在魅力。而且利用演员的形体动作、对话、歌舞等人物造型方式,演绎出有一定情节性的事件,并通过演员的表演把观众带入到特定的情绪氛围之中。

从中我们可以得到这样的信息,艺术家用现实主义的表现手法对现实题材进行加工处理,画家将舞台作为画面背景结构的时候就已经将现实生活中发生的事件进行了一个构思与提炼。并通过符号化方式将其由感性上升到理性,然后将具有符号性的形象在画面中重新组合使得画面具有叙事性。例如画面中摔跤的运动员,关在笼子里的狗。“图像存在的含义不仅限于表象的描述,同时也是艺术家具体的、有包容性的和综合性的体悟。观看者通过观看画面得到信息,这个信息是作者要表达的他对现实的理解。形象与形象之间是一种陈列的方式,它的故事、事件、情节等在艺术中只是一个能进入意义的窗口”。(引自庞茂琨《绘画的视觉秩序与观念生成》中《现实的关联与疏离》一篇,2016 年12 月第1 版,中国青年出版社)作者对现实生活其实是一种看客的角色,他将这种看客的心态展示给观看者,就形成了一个看与被看的关系。

2009 年《巧合之一》与2010 年《邂逅之二》是这一时期的代表作品。《邂逅之二》这幅作品中观看的人第一眼感受到的是这是一个舞台场景,画中的人物与动物、道具平铺直叙,真实再现对象的特征,夸张的人物姿势如同展厅里的模特被一一陈列在红色背景之下。舞台与展厅模特的冲突造成的逻辑混乱给观者造成强烈的荒诞感。

二、荒诞的镜头

由舞台所产生出的荒诞是一种隐喻,舞台性的图像空间是作者以真实为根据而创造出的假定空间。

这一时期的作品是“舞台”系列的延伸,时间段为2012 年到2015 年。作者营造一个舞台化的空间,将具有双重含义的现实元素随机但合乎作者表达意图的主观目的合理地安排在画面中,他将画面中舞台元素去掉真实再现现实生活中的场景,保留了双重叙事的结构与荒诞性的画面效果。

所谓双重叙事,就是画面组合的元素原本具有独立的叙事性,而在画面中元素原有的叙事性没有在相互之间直接联系起来,作者将它们重新组合在画面中,使得画面的叙事结构具有不同于画面单个元素原有叙事含义的机械拼接。由于这个新的图像叙事含义与画面中的元素没有直接的联系,图像组合及其叙事便具有了怪诞性。

在创作选材中作者多采用照片这种形式,很多属于抓拍。作者在有意地将画面视觉方向呈现为一种有表现力的角度的同时,画面中的人物也在通过镜头进行拍摄。观者的视角由于等同于画面方向而与作者重合。镜头下的世界之所以被拍摄,是因为这一系列的方向关系能够使得场景中人物拍摄方向与观者方向被作者调度而产生了图像内外的共鸣。

与目标对象拍摄相比,自拍则是另一种心态,记录自己,是与拍摄他人相反的一个空间的记录。拍摄场景或者自拍是以一种叙事的方式记录下独自个体存在的状态,作者拍摄下这种场景与其中的人物,或者将两者同时记录下来,再予以图像呈现,也是以双重叙事的方式表达艺术家作为旁观者的身份特性,这种身份与观看画面的人的视点结合起来。

作者以观看者的心态记录下这些看似普通的场景,使得对原有场景中的色彩的改变处理方式包含了主观性的图式意义。艺术家常以绿色、蓝色等忧郁怪诞的色彩,带来一定的末日来临的意味。2012这一年是古老的玛雅历中世界毁灭的一年*,个人猜想作为科技爱好者的画家本人也许对于这一末日预言有意加以运用。主观色彩的改变,末日来临之际人们依旧享受着生活而毫无危机感,这也许就是画面让人感到荒诞的原因,《过客之一》是这一时期的代表作品。

三、镜中世界

镜头可以记录画面,也可以进行自拍,与镜子一样都有空间延伸与映照画面的功能。镜子在日常中是必备品,镜子最基本的功能,是遵循光的反射原理映出镜子前人或物的样子。如果在墙上挂一面大镜子,依靠镜子的反射原理,可从视觉上增加房间的通透感,拓宽人的视觉范围。

在画完变了色的现实之后,艺术家以镜子做了一系列的创作,这一系列的创作常常会出现看得见的镜子与看不见但能感觉得到的第三视角。在《镜花缘》系列中表现的是照镜子的场景。镜子常常重复出现并出现镜中镜。镜子中出现的形象并非是主体物镜像呈现的一面,而是画面中主体物的正面形象,是面对观看者的场景通过外部镜子的反射进入到画面中的镜子所呈现的镜中镜。作者将画面中出现的镜子里的形象的色彩做了主观处理,降低了它的色彩明度。色彩的荒诞性说明镜中镜是不真实的存在。

照镜子可以理解成对真实的反射,也可以解释为对自己的迷恋。人们通过镜中形象审视自己,每一次的审视都希望能够真实地看清真实,镜中镜的出现将空间无限延伸,照镜子就像人陷进沼泽里一般(例如纳西索斯的形象时常出现在艺术家的创作中),进入到无限循环自我欣赏的行列里。作者常常将自己的形象画在古典名画中的镜子里,这里反映出作者并非对自己相貌的迷恋而是对自身所具备的古典油画技术与理性化的美的痴迷。

在“镜子”系列中镜子的逐渐消失,画面常常分不清哪一个是现实哪一个是镜中场景。创作于2015 年的《开往威尼斯的快车》中快车的玻璃代替了镜子,从镜子反射的人物动作可以分析出这一幅作品是抓拍火车上一位旅客的场景,拍摄的视角使得不论何种角度,镜面中出现的人物甚至是观者都有可能是拍摄者——错觉。观者感受到前后两个空间的贯通感,并有种置身于画面空间的感觉。创作于2015 年的《花果山》,画面中人物都呈现镜像关系,镜子边框的消失导致空间的界限的模糊甚至重叠,我们无法分辨出现实与非现实空间。

四、时空错置

现实与虚拟空间的迷失,让作者开辟出一条新的路径,镜中的自我欣赏转化成对古代经典图式的解构。对古典油画技法的自信是作者痴迷于古代经典图式,对油画语言技巧的驾驭能力使作者以一种自信的形象直接融入进画面与古代对话,对科学技术的喜爱,使作者将科技中未来元素注入其中,这便构建出古典与当代的新语境。

画中作者置身于古典绘画当中并以一种参与者的角色成为画面中的一部分。而且画家本身的出现并没有打乱原有画面的叙事结构,反而他所引起的对比使整体画面更具有当代性。因为画家本人的出现与经典名画中人物形象的人格关系是对等的,画家没有像拉斐尔处理《雅典学院》时将自己安排在画面一角,而仅仅通过将画中古代人物当作重要人物这种方式来进行创作的。

现代人物出现在古代环境中,人格对等的同时并没有打扰到古代人物活动本身。现代科技的出现,常常在不改变原有画面结构主题的情况下介入。说明图像中后加人物与科技有特定的组织动机,这种有动机的形象较所挪用的资源型的艺术形象之间的并重关系,使得后者避免沦为图像背景性成分。动机性形象的人画方式在图像中作为视觉积极成分使用,在于同被挪用的艺术史资源性形象的视觉对比关系中,根据图像叙事策略,在与被挪用资源构成与视觉关系的同时,可以与后者交互作用,生成两种平行的叙事链。图式系统的视觉关系与叙事关系的划分,是两条并置叙事链的逻辑基础。(引自四川美术学院图式分析工作室师生讨论)

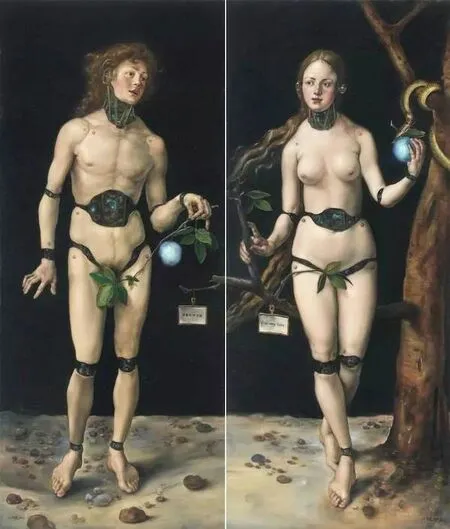

现代科技介入画面,例如《折叠的伊甸园》中对油画《亚当与夏娃》进行改造,使它们具有机器人的成分;《依玛乌斯的新菜单》中将原作中的食物换成了二维码,观众通过手机扫描二维码这一媒介参与到画面中,观众通过手机看到画面中隐藏的虚拟空间。这种用现代人对未来科技发展的想象对古代经典绘画的解构,不仅将古代——现代——未来这三个时空联系起来,而且将虚拟与现实相结合,构成了一件多重空间并置的艺术作品。画面中二维码扫描后生成的作品具有独立的艺术作品的特征,这种特征使这件作品具有双重叙事逻辑,也就是经典绘画与现代元素的对话——虚拟空间的内容与画面本身的意义相结合。

庞茂琨 油画 《折叠的伊甸园》

五、空间同一性

舞台、镜头、镜子、空间的融合看似毫无关联,其有它自身的逻辑。作者徘徊在现实与非现实之间,生活在当下,但是一直以第三人称的视角将现实作为被观察对象,科技的出现将现实生活中的场景更加虚拟化,以前通过眼睛,现在通过镜头,镜头既可以拍摄别人也可以自拍,可以将现实场景前后空间进行贯通。镜子是对自身的观照,通过镜子除了反射固有形象,也可以代表对自身的迷恋。这种对现实世界映照与内心虚拟空间迷恋在最后的创作系列中升华为空间重叠。

这些作品中单个形象都具有独立的叙事语言,它与周遭的形象没有明显的关联性,但在画面场景中具有必备的逻辑关系。独立的个体形象与作者形成一种独特的观看方式,这种独特的观看方式又被观者所观看,这种双重叙事链的运用造成空间的关系的同一性。