无态度,不生活;无学养,不艺术

——观杨华艺术生活的方式与态度

2018-05-30撰文

撰文/马 燕

认识杨华先生有段时间了,虽不常联系,但也能时常从微信、微博中看到他的各种新作,总让人惊奇、感叹,他怎么能这么勤奋好学并善于挖掘创新。

戊戌初冬,得知杨华闭门不出,在一心一意地研究着他的学问,对此我颇感兴趣,于是再次来到兰若精舍,观赏他书法新作的同时,聆听他对艺术的一番热情。多彩的艺术行为已融进杨华的日常生活,乃至人生理论,希望再次用心感悟他的人生态度、他的艺术生活。

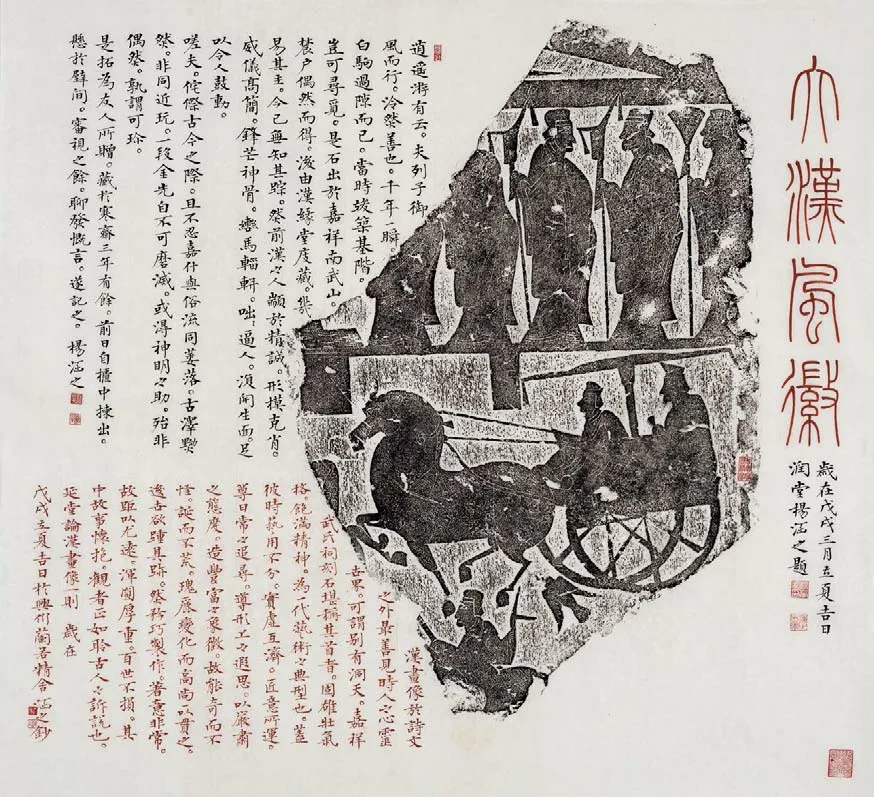

题拓,与古为徒

很长一段时间了,杨华夜以继日地为“兰若精舍金石题跋作品展” 做着各项准备工作。为此他深入钻研兼具文化、历史及书法研究价值的金石拓片,广开渠道搜罗,几近于痴迷。见面两三句,他就开始对其中的故事娓娓道来,好似他能和每一件拓本促膝长谈,静听那尘封已久的历史。一张拓片经过考证后,他会对这些文物的历史年代、文化价值、书法价值等做详细说明,并用精致的小楷抄于拓片的空白处,使之成为一件集考证与书法为一体的艺术品。对此,杨华颇有感悟,“题跋当有书法、文辞、史证、美术‘四功’方能为之。一曰书法,点画狼藉,张牙舞爪,霸悍外露,缺古雅之气,不足以言文士手段也。二曰文辞,文气不古,词句浅陋,文白混杂,乏精凝推敲之功,徒见鄙俗之态。三曰史证,金石拓片皆足为一时一事之征,考史辨伪,以求史事,此题跋之大要。倘指鹿为马,离题万里,洋洋千百言,不着边际亦显腹中之陋耳。四曰美术,一拓一墨,当知其空间配置,何处简何处繁,何处须大块文章,何处必只言片语,定有其不得不然之势,若繁简失当,徒增冗碎之弊!”由此可见,他用功之深!我不解他做这些工作的初衷和目的是什么?他说,自己要做一个“文化人”!热爱这些东西,就要去研究,不能一知半解,与古为徒,就要把兴趣当成动力,没有目的地。

①题《汉画像残石拓本》

杨 华

杨华,字润堂、涵之。别署兰若精舍、独上高楼。民革党员,宁夏书画院创作研究室主任,国家二级美术师,宁夏大学新华学院客座教授。现为西泠印社社员、中国书法家协会会员、民革中央书画院理事、宁夏中山书画院副院长、宁夏美术家协会会员。

作品获奖情况:

“第五届中国书法兰亭奖”佳作奖( 中国文联、中国书协主办)“第二届全国册页书法展” 最高奖( 中国书协主办)

“全国青年书法美术作品展最高奖”(国家文化部主办)

“第三、四、五届丝绸之路国际艺术节”铜奖(国家文化部主办)

三十余次入展国家文化部、中国文联、中国美协和中国书协主办的全国书法展、中青展、篆刻展、正书展、扇面展、刻字展、新人新作展,以及西泠印社主办的历届全国篆刻评展、国际书法艺术节。

出版专著和书法、篆刻、国画作品集二十余种,多幅作品被中南海、中共中央办公厅、民进中央、甘肃省政府、中国驻韩国大使馆等重要国家机关和各地博物馆、艺术馆收藏陈列。

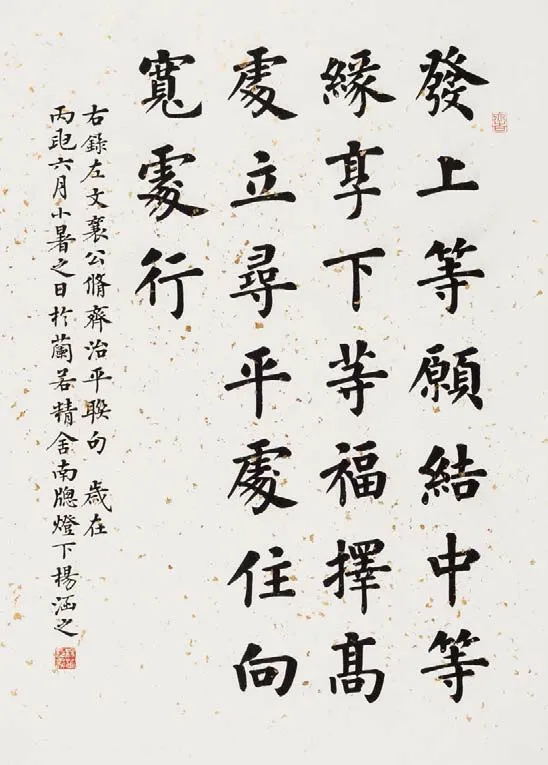

② 左宗棠联句 尺寸:68cmx45cm

读书,文以载道

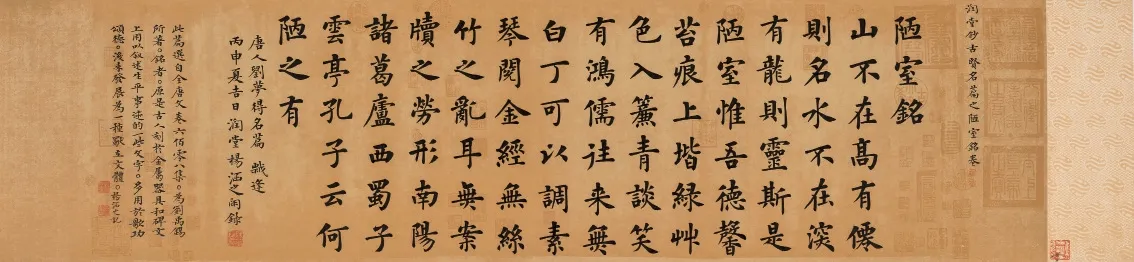

读书,在杨华的生活中是不可缺少的。问及最近在看什么书,他随手在画案上拿出一本老子的《道德经》。他说:“好好读一读《道德经》,对一切艺术门类都是有好处的。对于‘道’的体悟和认识,我没有多少,但我个人觉得它并不是什么神秘的事情。‘道’虽然玄妙,但是可以理解、感悟的,我觉得‘道’是境界、是格调、是方向、是准则,是认识事物的一种方法,是事物的内在规律,是现实生活中到处都能体现的东西,哪儿都有。你能够体会、把握、认识到这个‘道’,写字、刻印的时候自然会有一种精神气概充溢其间,就会写出物象的精神气质和你内心的一种格调。”中国的传统艺术讲究“修养”,“修”是修正,“养”是滋养,没有不断的修正自己心性的过程,再好的养分也滋养不出好的德行,没有好的养分,再修正自己也结不出好的果实。杨华不断地读书,用以滋养自己的艺术,培育着在“修”中养,在“养” 中修的境界。中国传统艺术之所以讲究修养,是因为追求的是“技道并进,天人合一”,讲究的是技与道的有效化合,因此,没有一定的修养,就不可能做到合一与化合,杨华或许是为了自己在技与道上的化合才醉心书海,以期厚积薄发的吧。

① 楷书横幅《陋室铭》

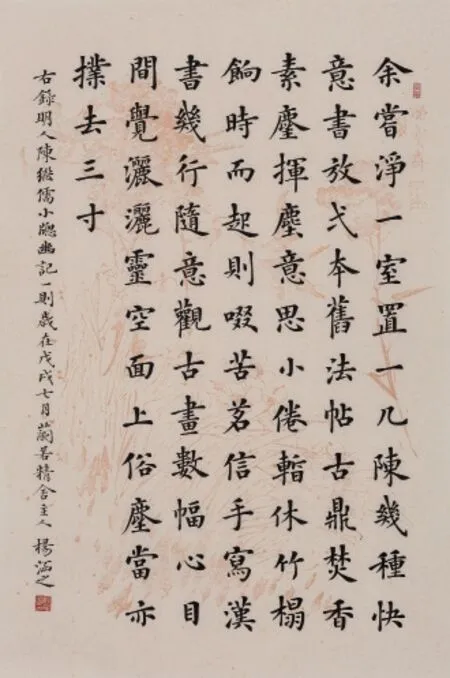

② 楷书《小窗幽记选抄》

要学书法,就要认识中国书法。通过读书,杨华对中国的文化有较为深刻的认识,因为中国书法是中国文化滋养下的艺术,只有认识了中国的文化,对这种艺术才能有深刻的认识。杨华总是说:“《道德经》《论语》等这些书里面每一句话都可以教你搞艺术,里面的东西很多,都可以帮助我们认识中国书法。”俗话说,哲学是让人聪明的学问,实际上这些哲学思想就是让你认识这个世界,认识周围事物的。杨华提倡传统的文化知识越多,积累越多,认识越多,自己所表现出来的自然就越有中国艺术的味道,没有必要考虑怎样把它最终体现出来,水满自溢,你的东西多了,自然会流露出来的。

人生,书印之道

书法与篆刻对杨华来说,作为艺术学习的对象是很久的事情了,对其喜爱程度也与日俱增。在他看来,无论书法还是篆刻,都是一门大道涵养小技,小技蕴含大道的艺术。

书印创作,根植传统,汲取古贤创作的精华与养分。正如杨华所言,书印风格很难一蹴而就,是自然而然、顺其自然的事情,其创作很难形成个人独到的风格,即使一手王羲之,满纸颜真卿,个人功力再深,也会被古人的气场所掩盖。真要讲求个人风格,还不如说是艺术个性,人心不同如其面目,各有特色的人物个性,酿造出各有特色的艺术个性。

对于书法,其实很多人都不懂得如何欣赏。的确,它是点、线、面的二维空间艺术,用抽象状态给予表达。学习的手段是多样的,即便临摹古人,杨华也会在各方面的准备上做到极致。对此,他解释道,比如临写《兰亭集序》,王羲之当时是在怎样的心境下,什么样的环境中,用哪种纸墨笔砚,更细致到毛笔的笔锋成分是什么都要认真研究。在杨华看来,既然不能与古人在同一空间感悟,要想与之对话,就尽量接近一切客观环境与主观的臆想。

更多人熟知,作为一位西泠印社中人,杨华还擅长篆刻和木刻字。他带着豪放的天真,在自然的状态与自由的精神中追求着。他将中国书法飘逸灵动的艺术气息赋予一块块精美的印石和厚沉沉的木板,不断地舞动手中的刻刀,将自己内心的热情和向往借助文字抒发出来。如他的创作正是他修炼的缩影,作品中那种淡泊的心思,带着远离的心境,又表现出自己发自内心的对自然宁静生活的向往。

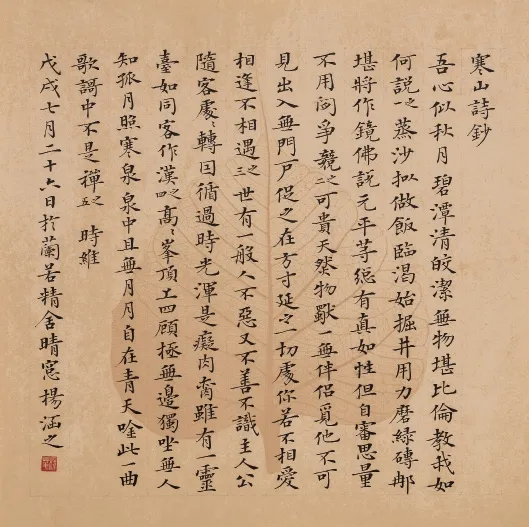

③小楷《寒山诗抄》

书法和篆刻对于杨华而言,基本上是不记投入产出比的,精力、体力入不敷出是常有的事。即便如此,在他看来,艺术创作是自己的怡性之道,而非生财之道。写字刻印,物质的投入转化为精神生活时,是最能让他满足的。

写经,心灵之旅

近年来,杨华最大也是最艰苦的创作应该是他发下宏愿要“手抄千卷《般若心经》留人间”了!似乎从发愿的那一刻起他便不分寒暑,朝沐熏香,抄经一字一佛,用最为虔诚的心抄写《心经》。至今两年过去了,极大的定力与毅力支撑着他完成了近五百卷的书写。写经对杨华而言,已不是单纯的抄写,一支笔、一卷经、一段梵音、一句南无阿弥陀佛,每一次的书写都享受着一次心灵之旅。

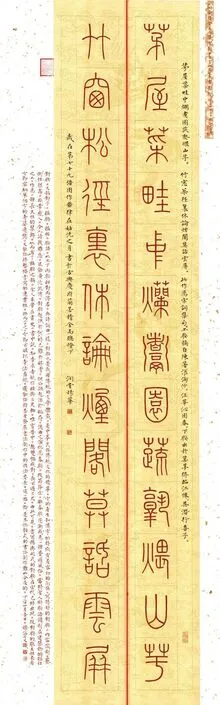

① 篆书集宋词句《茅屋竹窗十三言长联》

书法与佛法的结缘由来已久,“万卷心源定,千祥腕底行”。“每天沐手焚香拿起毛笔,用舒缓的节奏,一边默念,一边书写。那种佛教独有的庄严、肃穆、空灵、静寂慢慢地在我笔下生发,似乎超越了笔墨,直抵心灵。”杨华如此诉说每天抄经的心境与享受到的快乐。《心经》那短短的260 个字在他笔下写出了六根清净、达人达己的味道。杨华写经,似乎写的是心路历程,写的是素处以默,写的是佛法无边。他强调说“我不是那种不食人间烟火的德者,只是愿意去寻找一种属于自己的清凉之地或静心之道”。

杨华用入世之笔书写出世之经,《心经》《金刚经》《四十二章经》《无量寿经》等在他的笔下律动,仿如浓淡如一的墨韵和平静恬淡的心态。他喜欢把经文表现得舒缓优雅、飘逸空灵,喜欢经文那种纯净的美、简单的真、坦然的静。观之读之,使人心底自然洋溢无尽的感动。

在《风格》2014 年初举办的慈善拍卖中,杨华提供了一件《般若波罗蜜多心经》上拍,最后以1.9 万元成交,成为竞买者心中颇具分量、兼具艺术与文化价值的拍品之一。

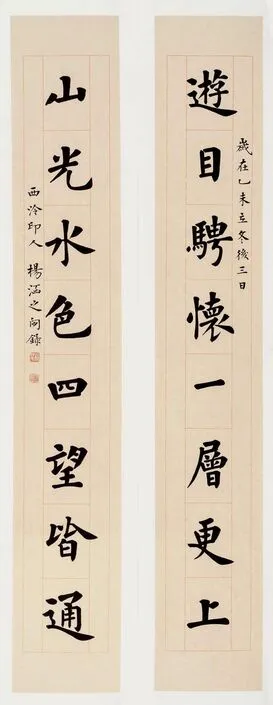

对联,韵味人生

在书法的欣赏与创作中,杨华对楹联情有独钟。其无论从形式还是内容上,都让他欣喜如常。“俞曲园的古朴、吴缶翁的雄霸,沈尹默的清劲,谭延闓的厚重,邓完白的韵宛,王福庵的秀逸都让我有着高山仰止似的崇拜!”说起此,杨华难掩兴奋之情。

杨华写对联,习惯把四尺整张宣纸从横里裁为四条,每张纵二尺,宽一尺,再从中线一折为二,左右各半,制成袖珍联,紧凑玲珑,写起来也别有韵味。古代的文人雅士因为书房面积有限,于是就有这种小书房联流传下来了。对于书写对联用纸,他也颇为讲究,市肆中有一种瓦当纸可供选用,这种纸的好处是上面印有淡淡瓦当图案,既可以用来固定字的位置,又有一种书法以外的古朴的装饰味道。虽说瓦当对联纸好处很多,可杨华依旧喜欢在白宣纸上书写,宣纸的洁白如玉、墨汁的黝黑若漆与印章的朱红一点,往往别开奇境。除了纸张大小、用纸选材,杨华对书写内容也有独到选用。他写对联,最多的是五言和七言两种。前人的句子有的飘然出尘,有的雅逸温馨,有的大气磅礴,有的充满哲理,都令杨华心旷神怡,在书写过程中也获得了美的享受。

杨华对自己的作品要求向来十分严格,他说:“我不敢保证从兰若精舍拿出去的每一件作品都是精品,但至少要对得起自己的良心。”近年来,他经常撕掉创作中不满意的作品,为的就是对藏家负责,对艺术负责,对自己负责。用他的话说就是“不留劣迹在人间”!撕归撕,写还是写。

在杨华看来,伟大的艺术家首先应该是学识渊博的学者,应该有着深厚的文化积淀。究其根源,艺术品所表现的是文化内涵这一根本性东西。“做文化人不容易!”杨华经常发出这样的感叹。他不断学习,在学习中从广收博取再到逐渐清零,精耕细作。

杨华大胆地把自己作品的市场操控交给代理经纪人,这样就为他赢得了大量艺术创作的时间。不问市场不等于不关心市场,他在不断平衡市场与创作这一天平,并努力地把艺术商品与艺术创作区分开来,在保护市场的情况下,懂得取舍。

在兰若精舍中和杨华聊天,你永远都不用担心没有话题,因为他会一刻不停地说话,且这些内容绝不会让你感到无聊和乏味,反而会让你听得津津有味。对于任何话题,杨华都能信手拈来一段典故,亦庄严亦搞笑地去解说和阐释。作为艺术家,他绝不会把事情讲复杂化,即便用艺术语言表达也会简单明了。

杨华说:艺术、生活乃至人生,都要适性!用“玩儿”的态度看待这些,或许会变得轻松自如。如我拙见,杨华已经到了玩转生活的境界,即便一切看起来都那么惬意、有趣,他还在昼起夜伏地努力向前,而我们,也要在适合的人生路上,积极、努力并勇往直前。

②楷书《游目山光八言联》