大丈夫当朝碧海而暮苍梧

2018-05-28孙吉

孙吉

黄效文: 生于中国香港,探险家、摄影家、作家、自然文化保者,1999年,获美国“洛厄尔·汤玛士旅游新闻金奖”,

2002年,被《时代杂志》评选为五位“亚洲英雄”之一,

并誉為“中国成就最高的在世探险家”,

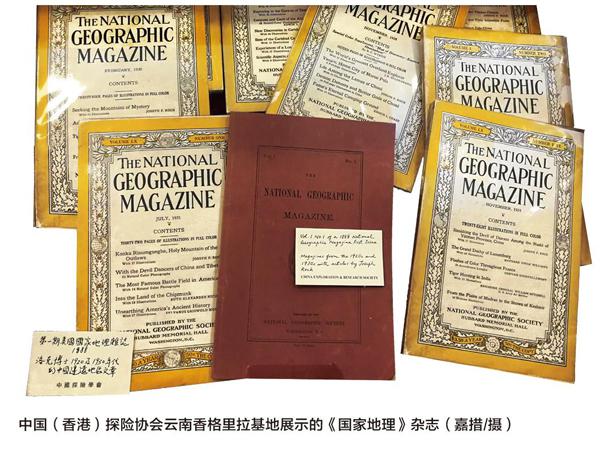

美国《国家地理》杂志聘用的首位华人探险家,

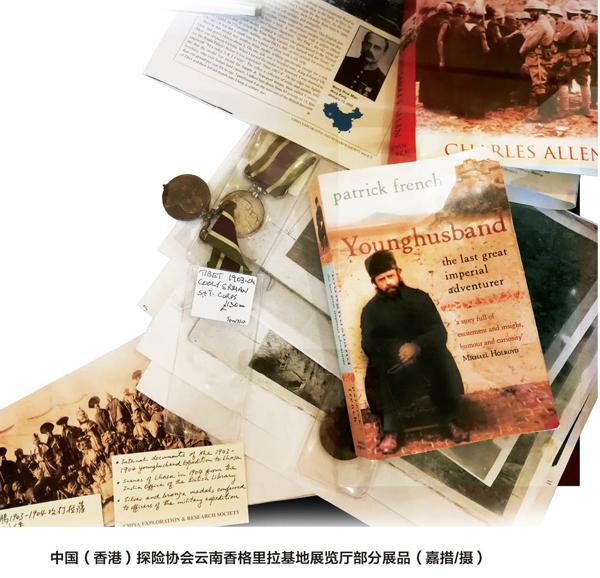

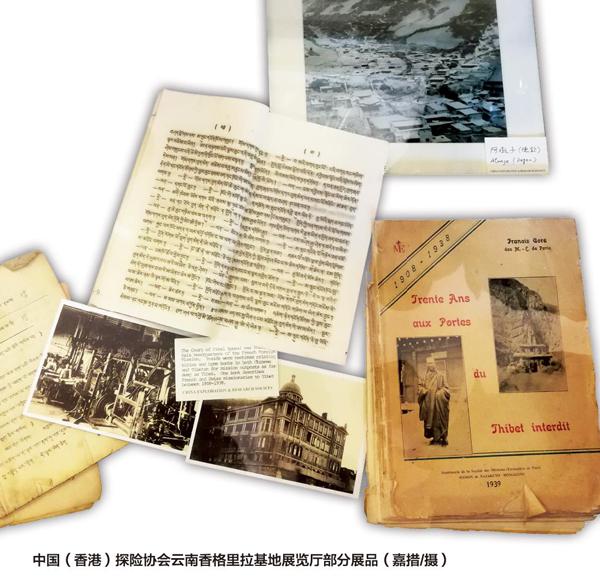

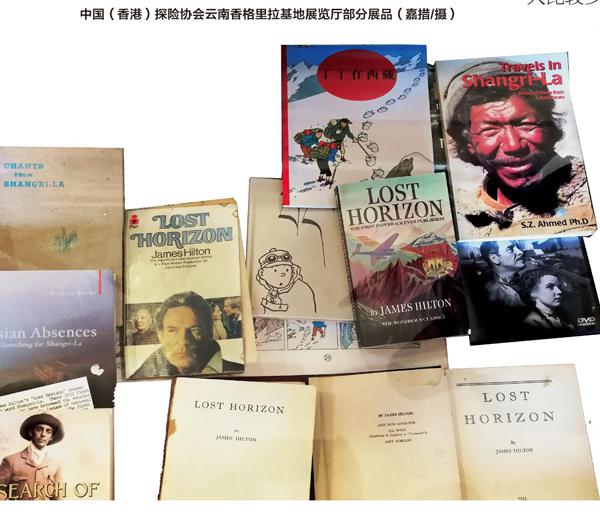

著名非营利机构中国(香港)探险学会之创办人及会长,

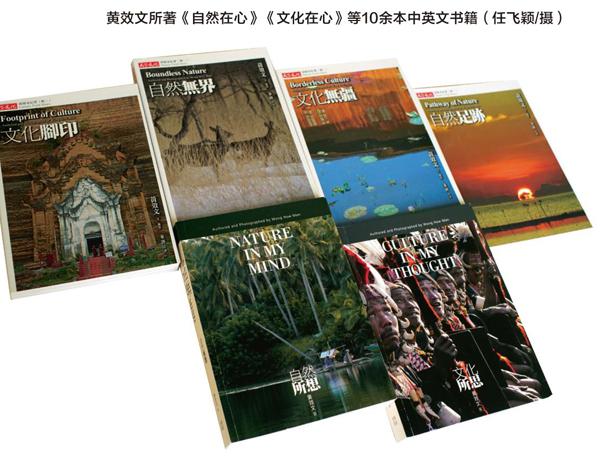

代表作品:《自然在心》《文化在心》

《高原仙鹤》《从满洲到西藏》……

“大丈夫当朝碧海而暮苍梧”——徐霞客

“你是一个分歧者,同时具有无畏、智慧、勇气等派系的品行。”——好莱坞电影《分歧者》

效文·波罗:一场意外的旅程

“故推江源者,必当以金沙为首……故不探江源,不知其大于河;不与河相提而论,不知其源之远。”五百年前,江阴人徐弘祖(字振之,号霞客,1587—1641年)游历中国西南的探险性考察,推翻了中国古典地理名著《禹贡》流传千年的“权威定义”,论证出长江真正的上源。

在15世纪到16世纪,人类进入开创现代历史的大航海时代,当时的中国人显然在这方面毫不逊色,甚至一度遥遥领先,郑和下西洋的恢宏气势与开拓精神让以海洋民族自居的西欧各国至今叹服。而追源溯流,无论是传说中周穆王远游昆仑与“西王母”绯闻性会面,还是张骞凿通西域开创繁荣丝路、甘英出使大秦试图与古罗马建交、唐玄奘朝圣天竺求取佛教真经……探险精神一直是贯串东亚文明血脉的悠久传统,大陆帝国从来对远方充满好奇且致力探索真相。

然而不幸的是,徐霞客之后,入主中原的王朝统治者显然选择了传统中更为内敛封闭的一面,那种“朝游北海暮苍梧”的壮游精神日渐式微,东方世界从此不再是世界潮流的引领者,中国的大探险时代中断数百年。

直到1980年代,国人的探险基因再次被民族主义的激情点燃,从与美国人争抢首漂长江的自尊性行动开始,时代催生了一代热血、冲动、鲁莽又无畏的探险英雄。而今天,运动式和娱乐性探险方式风靡全球。

上述这部浓缩的中国三千年探险史,对当代探险家黄效文来说,是巨大的反向激励,而他自己显然并非属于上述任何一种类型。他游历生涯的起步要远远早于1980年代系列浪漫性事件的发生,亦因此更早触摸到真正属于探险的科学理性精神,但特立独行的性格使他尽管扬名国际,却鲜为国人知晓,这与今天的话题炒作性潮流显然有些格格不入。

1949年,黄效文出生于中西交融的国际大都市——香港,作为独子,他在传统观念根基深厚的家庭被寄予厚望,但他调皮而放纵,中学就读保守的天主教九龙华仁书院,更让在院内任教的父亲十分头疼,没有人包括他自己会相信未来的探险生涯。“成为探险家,并不是我从小的愿望。直到大学毕业,我的地理、历史几乎都是不及格的。”2008年5月,台湾龙应台文化基金会邀约黄效文演讲,他在回忆童年时说道。

人生的转折发生在黄效文赴美攻读学位之后,康斯威辛大学的新闻与美术专业训练,竟让他无师自通成为业余摄影师。其时恰逢中美外交破冰,美国媒体纷纷试图重新报道神秘的中国大陆,而黄效文的华裔身份,使其成为绝佳人选。

作为中华人民共和国的同龄人,黄效文终于有机会深入祖国内地。

这纯粹是一场意外的旅程,最开始他仅仅单纯是为美国《建筑文摘》前往内蒙古采访蒙古包的历史与牧民生活,但中国大陆精彩而丰厚的民族文化让黄效文大吃一惊,国外早期探险者充满猎奇与错误的描述,又让其耿耿于怀。于是毫无意外,他决心成为一名与众不同的当代探险者,成为中国伟大探险家徐霞客的真正后裔。

1974年,黄效文如愿以偿,成为美国《国家地理》(《National Geographic》)杂志50年来首位聘用的华人探险家、摄影师和记者。

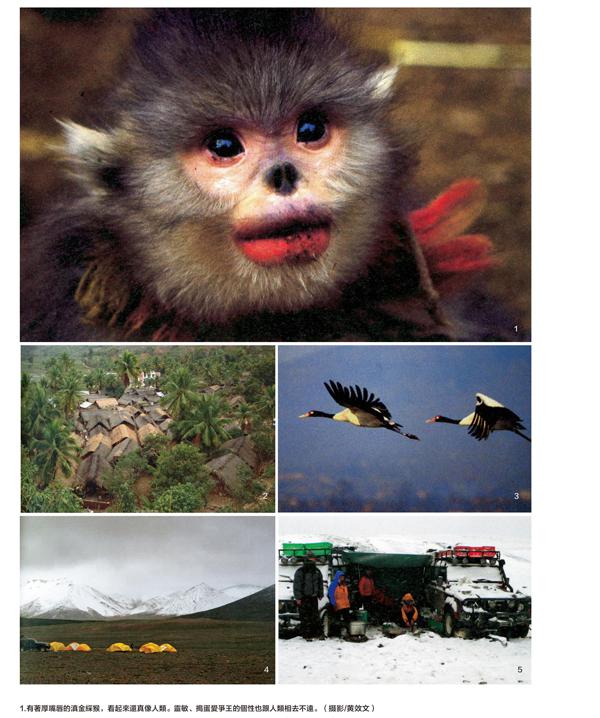

深沉广袤的青藏高原和亚洲腹地首先让他沉醉,黄效文曾先后六次为《国家地理》杂志率领大型探险旅程, 其中1985年那次更发现被当地藏人称为“若霞能”的长江新源头。2005年,他再次带领23位国际科学家,在海拔标高5170米的青海省杂多县西南面,发现了被当地藏人称为“朵措能”的长江新源头——这比当时官方公布的数字长了6.5公里,不仅刷新了自己在20年前的发现,更引发地理学界热烈讨论。

黄效文让人印象深刻的探险还包括发现阿尔金山隐秘的藏羚羊产羔地,对中国伊斯兰世界的探秘,对川南滇东北僰人悬棺的考古……

他被《国家地理》杂志主编昵称为“效文·波罗”。

探险之外,他涉猎广泛,著作颇丰,迄今为止,已经出版《自然在心》《文化在心》等10多本中英文书籍,新闻系的熏陶,让黄效文的文字精练有力;艺术系的训练,让黄效文的照片出类拔萃,而书中叙述的世界和生活,充满动人的细节,由此广获赞誉。他的报道文章曾获 “美国海外新闻协会奖”(Overseas Press Club Award of America) 提名,他的著书《从满州到西藏》(“From Manchuria to Tibet”)荣获美国“洛厄尔汤玛士旅游新闻金奖”(Lowell Thomas Travel Journalism Gold Award),他制作的光碟《长江—饮水思源》(Journey to the Source) 夺得11个国际奖,他拍摄的《西藏》(Tibet)也赢得五个国际奖,他为探索频道(Discovery Channel)制作的关于僰人悬棺长达1个小时的纪录片,赢得亚洲最好的纪录片奖……更多次接受美国有线新闻网(CNN)、美国广播公司(ABC)、探索频道(Discovery Channel)等媒体报道并合作拍摄纪录片。

黄效文的国际影响远远超过国内媒体包括香港媒体对他的关注。

探索“新边疆”从探险家到保育者

在香港TVB制作的一期关于黄效文的节目中,开篇的影像便是车陷积雪的画面,这是黄效文带领团队正在青藏高原开展保育项目的情景。

1986年,黄效文辞去所有在职工作,在旧金山创办中国探险学会,希望藉此推动更多华人的探险事业。时值1980年代,中国大陆正处于“改革开放”与“思想启蒙”运动双重影响下最后的大探险时代,向荒野进军成为时代浪漫主义的最佳诠释,个人主义觉醒与国家集体荣辱观相互渗透,以长江漂流为代表性的民间探险(或曰冒险)运动如火如荼,由此产生的新型“偶像崇拜”开始向民间蔓延。

黄效文对此保持着清醒的辨识和先锋行为,炫耀或猎奇式的探险或征服,从来不是他的目的。在一次采访中,他曾将自己的座右铭定为“I serve, by leading”(采访记者将其译为:愿效犬马作先锋) ,他要恢复一个探险家应有的科学使命和社会责任。1990年代初,他返港定居,面对中国现代化进程中边疆地区自然文化的急速变迁甚至消失,他将中国(香港)探险学会的工作定位为以探险为手段,深耕中国边疆的探险研究、自然保育、文化保护等工作,不仅要将所见所闻之奇诡自然与瑰丽人文记录保存,更希望参与设计实施合理应用的永续经营之道——这不啻于一次新的探险。

30年过去,黄效文带领他的团队,在广袤的中国西部找寻着新的“探险疆域”,从黑颈鹤、藏羚羊、藏獒、野牦牛、盘羊、金丝猴、新疆河狸等野生生物的保育到藏地文化、傈僳建筑、黎族社区的民族研究与文化延续……所展开的保护项目达数十项。杰出有效的工作再次获得赞誉:由他主持策划的藏区八蚌寺与白雅寺寺院修缮与壁画修复项目, 获得1993年“劳力士事业奖”(Rolex Awards for Enterprise),而包括壳牌石油、可口可乐、IBM、瑞士银行、路虎汽车在内的知名企业,都成为学会的支持者,他亦经常应邀出席各界名流聚会,不断通过演讲传递自己的理念。从此,在探险家、摄影师与写作者之外,黄效文多了一个身份标签:保育者。

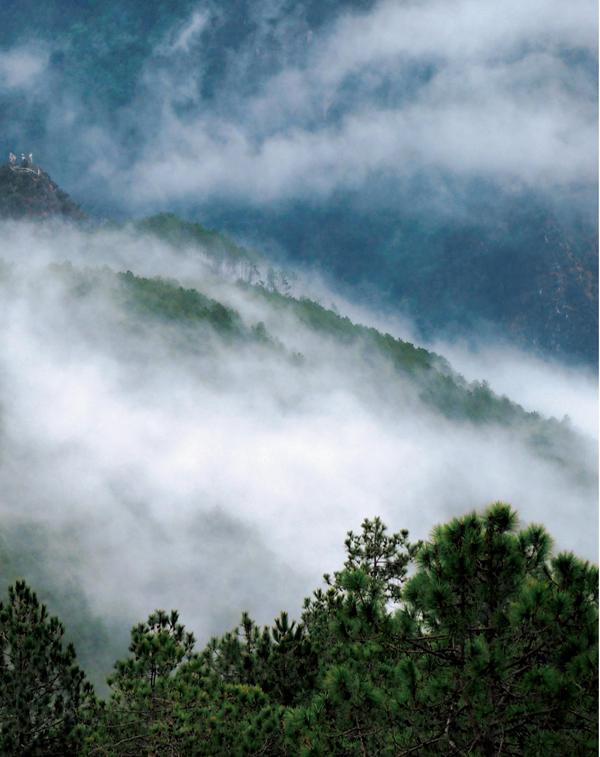

在黄效文眼里,中国的东西两部分就好像太极图的阴阳两极,“东半部是白里一点黑,西半部则是黑里一点白,白色代表水泥丛林,黑色才是真正的丛林”,蛮荒寂静的西部世界能抚慰被现代文明灼伤的人心,是亚洲诸多意义的源地,值得所有人关注和保育。

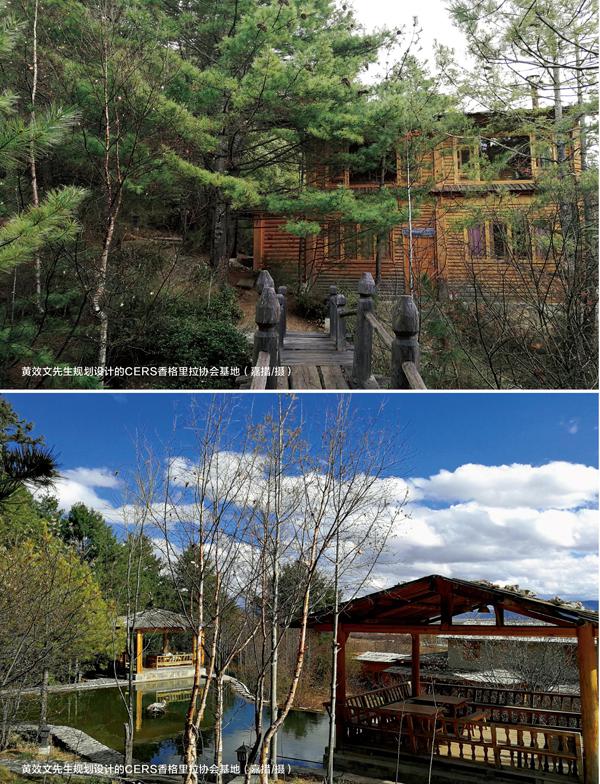

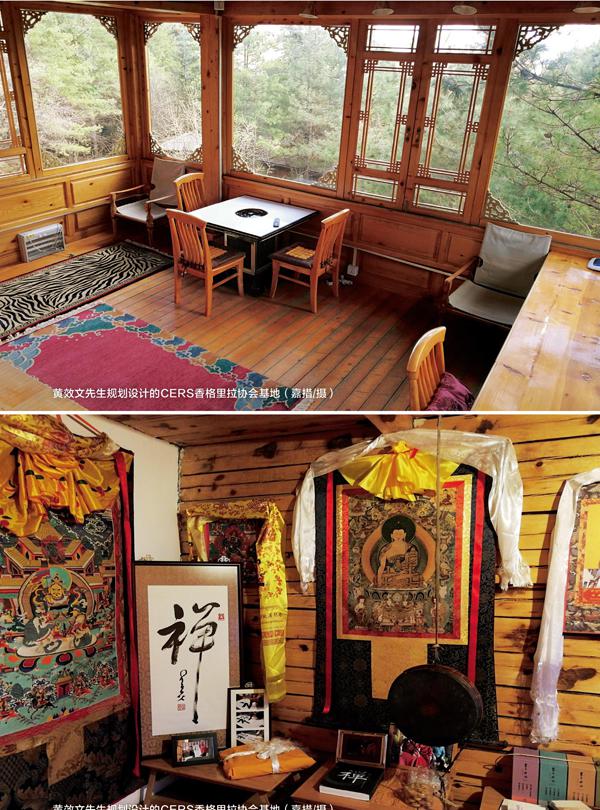

如今,中国(香港)探险学会的20多个工作人员,以及外聘的中外专家,每年在中国西部持续高效地完成多个项目,不仅在云南迪庆州香格里拉县建立设施完善的基地,已经开始将足迹延伸到不丹、菲律宾、缅甸等新的“边疆”。

与高原壮游者的对话

2018年4月,我们前往云南迪庆州维西县一座不知名的山峰拜会黄效文,“三江并流”核心区域山脉纵横,山路蜿蜒盘旋,林木苍茫威仪,直到抵达一座林间小屋,小屋木墙黑瓦、曲径通幽,设计简约低调,与环境相融一体,颇有古人隐逸之风。

这里即是黄效文的“隐居创作所”,离当地信仰圣地“达摩祖师洞”不到100米,亦是绝佳的观景地,站在房屋露台放眼远眺,金沙江正呈现以优雅和磅礴的“S”形之姿龙游山岭,滋养村庄,这条在五百年前经徐霞客探寻定位为长江正源的大江,承载着东亚文明悠长多元的文化意象,时刻震荡着每一位观者的心境。

黄效文满头银发,身着红色羽绒服出来热情迎接,我注意到这两种冲撞型色系的搭配,似乎暗示着其丰厚的人生经验与仍未退潮的行动激情。果不其然,他开朗健谈,中文英文广东话混杂,言论自信孤傲,却又不失法度……侃侃之间,不觉天色已暮。

以下的對话也许能让你看到一个更加鲜活独特的黄效文。

问:您的“隐居之所”很棒,当初是怎么选中这个地方的?

黄效文(以下简称“黄”):纯属无意看中的,我之前在山下经过有几十趟,知道这里是达摩祖师洞,但从来都没有时间上来。大概是三年前,????那个时候我都65岁了,??突然觉得应该上来一趟,于是就专门骑马来到这里。在我的心里,徐霞客是中国最后一位大探险家,是他考证出长江的上源是金沙江,而我在中国的探险是和长江源分不开的,恰好这里又可以看到如此壮丽的金沙江河谷,征得批准,我立即决定在这里将一个废弃破败的木屋,修建成一所像达摩祖师洞一样的“闭关中心”,这座房屋的所有改造设计都是我完成的,所以??每一步其实都是缘分。??

问:说起缘分,请谈谈您最初和青藏高原的缘分?

??黄:很自然的,因为自己喜欢就去了。青藏高原广阔无垠,??在那种环境人跟大自然比较接近,??在人与人之间,你可能觉得自己很伟大,但在大自然面前就会知道自己多渺小,我这个人比较喜欢在大自然环境里,??那种感觉跟人打交道是不一样的,所以我选择的都是自己喜欢的地点,但当时真的??从来没有考虑到会放这么多时间在中国,尤其是在藏区。其实有价值做项目的地方很多,我??基本上只选自己喜欢的地方,最主要是想在中国做点事情。

问:当初进入美国《国家地理》杂志工作,也是因为喜欢吗?

黄:其实当初能留在美国《国家地理》杂志,嗯,求之不得啦(笑)。当时也是一种机缘,一方面当时中国社会的改革开放和巨大的时代变革,需要世界有更多的了解,另一方面,当时外国人想进中国民族地区不容易,而且要找到既能写作又能摄影的人比较少,我自然成为最佳人选。再加上我本身对这个事情非常感兴趣,天时地利人和吧。有些人进去(《国家地理》杂志)是为了提高自己的知名度,有些人进去是因为可以全世界到处跑,我进去基本上就是?前面说的这么简单,??到现在为止,我都是唯一一个受聘于《国家地理》杂志社的探险、摄影加写作的??中国人。

问:您最早去藏区是哪一年?

黄:??我最早是以《国家地理》记者的身份进藏。1981年第一次到藏区,1982年十世班禅大师回拉萨的时候第一次进入西藏自治区,??那个年代进藏非常困难,五道梁、通麦天险……非常不容易。

问:您在青藏高原做过许多项目,??其中有些可以载入中国现代探险史册,比如说探索长江源、寻找藏羚羊产羔地……当时是怎么想到要去做这些项目?

黄:探索长江源的事,??其实很早就定了,??那是1983年,我骑牦牛进去的,后来又去了三次,就为找到真正的源头。发现藏羚羊产羔地纯属意外,是因为我们在阿尔金山探险,经当地人指路后,意外发现几只被残忍剥皮的藏羚羊母子尸体,顺着线索才找到了它们的繁殖地,我看到盗猎者为获取皮毛而进行屠杀后的现场,非常丧尽天良,就决定把这些画面传播出去,协助解决藏羚羊的盗猎问题。

问:您当初是怎么想到从《国家地理》离开,成立中国(香港)探险学会呢?

??黄:做中国(香港)探险学会跟在《国家地理》工作完全是不同的方向,我在《国家地理》的时候是它的高峰期,??1100多万的印本,3000多万的读者,??现在500万都不到,它对探险的支持??不像以前了,而且曾经大多数人不能去的地方,现在理论上谁都能去了,?包括南极北极。我的目标不是做出版,而是在中国的民族地区??做一些自然跟文化保护项目,??一方面是探险研究,另一个就是做保护项目。因为我从来都觉得,不想只是记录一些向往的东西,所以才创办这个学会,否则的话待在杂志社多舒服,又不用我们去筹款,又没有压力。?1981年,我们就跟美国航空航天局合作做探险工作,结果你猜发现了什么?在中印边境争议地区发现了飞虎队一架飞机的残骸!

问:您在中国探险这么多年,做这么多项目,您觉得意义在哪?

黄:??我不想说有多大的意义了,??要是你在20、30年前问我,我会跟你说那是一个动力,现在似乎讲意义都泛滥了,所以我现在都不谈保护了(笑),其实就是自己想做多一点事情,那些所谓的“意义”我是不在乎的。?我从来都不想要去做多大的协会,我们做的项目大部分都是??别人看着不起眼的,??但就是自己认为想去也有必要去做,所以在做保护方面的,能做多少就做多少。?我在??台湾阿里山有一个有趣的经验,当地两位老人很想建回以前他们猎头年代的那种房子,??但是没有经费,向我求助,我就去问龙应台:你都当上文化部长了,怎么轮到我们香港的这个小组织去做?现在,我们已经帮助他们建好了房子做民宿,经常有台湾学生去他们那里住。

问:您太谦虚了,有没有数过您得过多少个奖?

黄:我不在乎那些奖,2002年《时代》周刊把我评为“亚洲英雄”,我都莫名其妙。要是为得诺贝尔文学奖去学文学,?都?是九流作家。

问:您有没有听过别人对您的负面评价?

黄:正面评价我不想听,负面评价也不想听,别人的评价我都不想听,每一个领域你做得好就是一门艺术,我做事的风格就是自己享受,不是给人家说的。

问:您觉得您心目中真正的探险是什么?

黄:探险不是冒险,很多人把探险等同于冒险,等同于体力的大比拼,我们不是这样的,传统的探险是跟有计划的投资者一样,很有科学性的。对我们而言,探险更多地倾向于文化与自然考察。探险缘于求知欲,现在的运动探险是另外一回事,所以我说了以前的老一辈探险家看到山,他主要是看山背后是什么,现在人仿佛都要登顶上去才算探险。

??问:您做探险的时候,常年在外也有一定危险,您的家人有不理解吗???

黄:我也不知道他们理解不理解,但是后来觉得需要让他们知道我为什么选择这样。我女儿出生满月的时候我就去了西藏,??回到家她都半岁了。到了她十四五岁,??我就带她去了一趟阿尔金山,让她了解为什么常年我都不在家,我的大儿子也是一样,他中学毕业,大学毕业从来都没有爸爸在场,??最后还是从哥伦比亚??研究院毕业的时候,我才去过一趟他的毕业礼,我一直要让他们了解为什么??长大期间爸爸经常不在,其实我很幸福,有这么多朋友支持我。

问:您现在做项目的钱都是企业家捐助的吗?他们对您有没有什么要求?会影响你们做项目吗?

黄:不是,每次都是企业家主动找过来的,他们想捐助才给你的嘛,?没有什么要求,就算?他要影响没关系,要影响的话,你的钱就不用给我嘛,?最重要的是?要看你项目做到什么,??人家尊重你的话就不会跟你们提要求。你们在香格里拉基地看到的那部纪录片,关于藏传佛教吉祥多门塔的民间传承,是不丹王后请我们去拍的,这是早年从西藏传过去很长久的一种传统,但在西藏看不到了,基本失传,这部纪录片我们是义务为不丹做的。

问:关于学会以后的发展怎么打算?

黄:这个也要看缘分,我正在跟香港大学谈判,准备??把我们所有的财产交给香港大学去管理,??他们几个退休下来的校长,对我们很尊重。也许我们的基地以后就变成他们教授跟學生的园地,这样也容易找到接班人,你现在叫我去找接班人?我自己想做的事情还多着呢!(笑),以前所有的大企业都是我们的赞助商,??包括柯达公司、壳牌、瑞士银行、汇丰?银行、可口可乐公司、麦当劳公司等,我花了10年时间全部推掉,一个都不留了。

????问:最近有去西藏的计划吗?

黄:??今年我计划要到阿里,我想去看看印度河??和雅鲁藏布江的源头,??还有孔雀河源头也想去看看,??不过看到时的情况和自己身体怎么样了。我记得改革开放之后,最早??来西藏做人类学的是梅·戈尔斯坦,最早来做野生动物保护是乔治·夏勒博士,你们也知道第一位抵达拉萨的西方妇女是叫亚历山德莉娅·大卫·妮尔的法国人,他们都是我很欣赏敬佩的真正的西藏探险者。对了,我刚才也稍微翻了一下你们带来的《西藏人文地理》杂志,??里面那个仓央嘉措的漫画怎么能买得到呢?(笑)??

朋友眼中的效文·波罗

张帆 ——

云南大学云南省地理研究所所长。生物学,鸟类,石灰岩洞穴专家

1991年初的一天,黄效文来到我任职的云南省地理研究所演讲,演讲的内容是关于长江和长江源头探寻。坐在观众席中的我一开始就感到很惊奇,那英文“How Man Won”是这次演讲的主题?还是字拼错了,应该是“How Man Wrong”??— 人类如何做错事?他的身体看上去那么瘦削,还戴着副眼镜,怎么可能会是个探险家呢?一个自然地理学概念上的江河与源头的问题,怎么包含了那么多精彩的人文与历史内容? 在那之后,我成了HM的御用助手,跟着上高原溯三江源,保护黑颈鹤,保护僰人悬棺等等,从1991年起参加探险学会项目至今,如果说人生路途上每一次的相遇是缘分的话,那么长达25年的风雨相随,生死与共就只能用“命中注定”来解释了。

毕蔚林博士

WilliamBleisch, PhD——

哈佛、洛克菲勒博士

1987年,当时我在加州理工大学做博士后研究,拿了一笔研究中国黑冠长臂猿的经费,黄效文对我说“你有钱,我有车”,然后我们就一起进入了云南南部无量山的森林之中。我关心的一直是濒临绝种的生物,黄效文关心的则是传统文化的流失。于是CERS决定同时以自然与文化的保育为宗旨。从那之后,我就跟探险学会一起合作多个项目,也开始了我在中国各地进行野生动物与自然保育的开端。HM曾打趣地说过“我把云南介绍给他,他的回报就是介绍丛林里的蚂蝗给我”。

七珠七林 ——

艺术家、CERS项目美香奶酪厂经营者之一

七珠,是黄效文的第一个藏族朋友。 1985年,七珠一家去参加“五月赛马节”,在马场旁边他见到两顶小帐篷、一辆丰田越野车、一辆摩托车和一辆自行车,七珠在好奇之下走了过去,他看见几年前害他被盘问的那位黄效文先生。 1999年的某一天,七珠受邀参加东竹林尼姑寺宿舍专案竣工仪式,当时他是文化局负责文物工作的领导。他又见到了这位黄效文先生,然后他们两个就被缘分这条线绑在一起了。

从2001年起到现在,探险学会在藏区的项目,七珠都帮了很大的忙,也担任了探险学会中甸中心的主任,十几年来,他见证了中甸中心的成立与发展。七珠说:“认识黄效文先生已经三十几年了,我们的友谊之果都结在一起做的文化和自然保护项目中了!”

Don Conlan ——

The Capital Group 前總裁暨首席经济学家

黄效文是一个非常好奇的人,他的兴趣非常广泛,也有用之不尽的决心和行动力。他同时对处在危急处境的动物、鸟类、人——整体的文化,都非常地关心。那些我们可能听过,但不会太注意的事,直到有一天他们消失了,一切都太晚的时候。HM特别的地方就是他总是可以事先察觉到,看得够远,看到在发展中的亚洲生态跟文化上即将发生的灾难。但是他不会读过了或是提过这些事就算了,他是真的会为这些人、事、物付出的。他的创意跟具说服力的文字跟摄影的天赋让他可以去西藏拯救摇摇欲坠的古老寺庙、黑颈鹤、野生藏羚羊、海南岛原住民的房屋,还有其他很多很多抢救回来的项目。我很荣幸称他为我很特别的朋友。

Judith-Ann Corrente——

大都会歌剧院主席和执行长

黄效文形容自己是个探险家,但是实际上他的工作比探险家还要广。透过他致力于教育的付出、还有他与生俱来的教学能力,HM可以毫不费力地点燃别人对探险的热情,然后跟随他们的脚步踏出去,远离舒适圈,走进那环境里去学习。

我第一次见到HM是透过一位我们在罗伦斯威尔中学共同友人的介绍。他跟我建立一个合作关系,将罗伦斯威尔的学生跟教师带到CERS在中国跟缅甸的项目去实地学习。我发现我自己也越来越被吸引去跨越界线,拓展我的体验。用两个星期的时问彻底的视察缅甸的乡村;用十六天的时间,旋风式的纵横交错于寒冷的云南省。甚至单纯的发现香港的另一面。特别是聆听探险大师本人说话,他把我也变成了一位忠实的探险家。

Karl von Habsburg ——奥地利皇太子 Blue shield总裁

我第一次听闻CERS跟黄效文这名字是在二十年前一趟跨大西洋的飞机旅程上。机上杂志有一篇很有趣的文章,描写在地球上最后一位真正的探险家跟他的学会。这个未知的世界非常的吸引我,我跟太太决定,一定要跟故事里的主角见面。

我们开始了很棒的友谊,几趟令人难忘的旅行带我们到中国非常偏远的地方,那种只有CERS才到得了的地方。我一直都喜欢带着小孩一起出国去冒险,HM让这些旅行变得非常有纪念价值。我永远都不会忘记1998年我带着两个比较大的小孩,一个两岁一个四岁,跟HM一起去丽江。这个美丽的古城位在令人惊叹的山区里,我女儿都还记得,这是她人生最早的记忆之一。HM从来不把中国看待成一个孤立的地方。像是萨尔温江的项目,茵莱湖,或是飞越驼峰的飞机,他总是把邻近的国家一同放在对的背景里。CERS一直以来扮演着保育中国文化与自然非常重要的角色,未来也会继绩。这一个国家拥有独一无二的历史文化,并且有这样的一群人这样费尽心思的付出,人们跟大自然可以倍感荣耀了。三十年只是个开始!