万方口述 “爸爸把妈妈的生命带进了《北京人》”

2018-05-22王诤

王诤

作为昔日父亲曹禺口中的“小方子”,《北京人》之于著名编剧万方女士而言,意义非同一般——1941年底,《北京人》付梓出版,扉页上写着王勃的诗句:海内存知己,天涯若比邻。“这句话其实是父亲写给母亲的,爸爸写《北京人》这一段时间,是妈妈生命中最美好、最灿烂的一段时光,是她这朵生命之花盛开的时光。”之于眼下赖声川导演执导的最新版本,作为文学顾问的万方直言,“这是我见过的,最尊重父亲原著剧本的(版本)。这不是客套,而是时代发展了,人们越来越认识到这部戏里的深刻。”

“人应该像人一样活着,而不应该像当时的人一样活着”

我和爸爸一起去过他的母校清华大学,他是在清华的图书馆里写的《雷雨》。他指给我看他老坐的位子,说:“不知废了多少稿子呀,都塞在床铺下边。我写了不少的人物小传,写累了,就跑到外面,躺在草地上看天空,看悠悠的白云,湛蓝的天。”后来,抗战时期在重庆,我爸爸写出了《北京人》。在谈到《北京人》创作动机时,爸爸说过一句话,“人应该像人一样活着,而不应该像当时的人一样活着。”

当时有人对《北京人》在那个时期出来有所非议,似乎认为有些不合时宜。我不这样看,恰恰相反,从中我又一次认识了我爸爸内心里的那个小人儿,他站在自己的高度,看到那个高度所看到的世界和人。他是了不起的。爸爸曾提起他写《雷雨》是“诚恳地祈望着看戏的人们也以一种悲悯的眼来俯视这群地上的人们。”但在我看来,在《北京人》里,他不再“以一种悲悯的眼来俯视这群地上的人们”,而是把脚切切实实地踏在了地上,因而也就有可能把笔触进一步伸向人物无比丰富的内心深处。

我真心地佩服《北京人》的剧本。时常想,要具有怎样的感悟力、体味多少不愉快、刻骨的厌恶、埋得极深的苦痛,才能写出曾浩那样的人物,而我爸爸那时还是个青年。我一直觉得《北京人》里每个男人身上都有他的影子,他比他们加在一起还要丰富生动。由此我想到自己的幸运,一个有才华有灵魂的人活在我身边,使我得以一直看着他生命的进程。从某种意义上说,如同看着众多的中国文化人,甚至是中国的知识界。当然我不能把他们之中的任何一个等同于另外一个,但他们的命运确有共同之处。

爸爸在“文革”时期饱受磨难,作为他的女儿,我了解他,他不是一个斗士,也不是思想家,恰恰相反,他是一个很容易怀疑自己否定自己的人。但我深知他是一个真正的艺术家,他的生命是一种半感官半理智的形态,始终被美好和自由的情感所吸引鼓动,但他的情感和思想又都是充满了矛盾的,而且都加倍地放大了。当美好的东西被彻底打碎,所有的路都被堵死,而他觉得自己没有任何的力量,绝望和恐惧就把他压垮。

“父亲写《北京人》的时光,是母亲生命之花盛开的时光”

大概1940年的深秋,在四川江安靠近旧城墙边上的一幢房子里,父亲写作了《北京人》,一九四一年十二月由文化生活出版社出版,同年,由“中央青年剧社”首次演出。这个剧的首演是在重庆,由“中央青年剧社”演出,张骏祥导演,张瑞芳、耿震等都参加了这次演出,张瑞芳当时演的是愫芳,演文清的是江村。

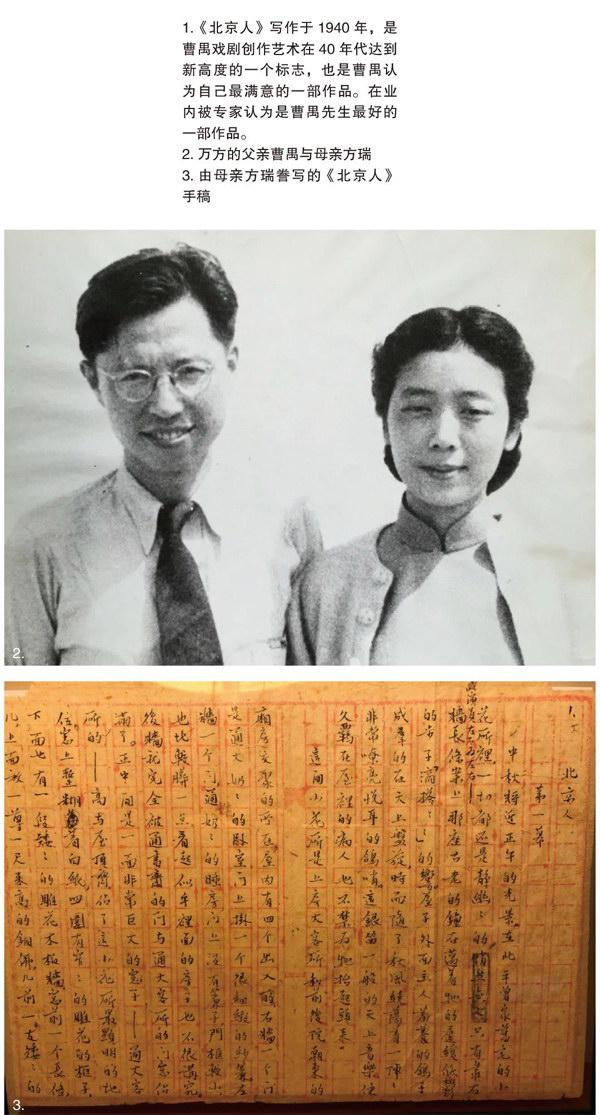

作为曹禺的女儿、这部戏作者的女儿,每当我想到《北京人》,我其实都会想到妈妈。爸爸写《北京人》这一段时间,是妈妈生命中最美好、最灿烂的一段时光,是她这朵生命之花盛开的时光——那时候他们没有在一起,爸爸每写完一场戏,就把手稿寄给妈妈看。妈妈的字很好,她就会把手稿用毛笔字誊写一遍。现在我家里还有一张手稿,我把它放在镜框里,摆在家里的书柜里面。

《北京人》当年出版的时候,卷首有一句话:“海内存知己、天涯若比邻”。其实这句话,就是爸爸给妈妈的,因为他们是知己,但是相隔两地。但是妈妈又在《北京人》里面,《北京人》里面的愫方,就是她。爸爸就是依据妈妈为原型写了愫方。爸爸把妈妈的生命带到了《北京人》里面,我妈妈也因此活在了《北京人》里面。所以我对这个戏有极深的感情。

因为我现在正在写一本书,我也看了各方面的资料,包括和我爸爸曾经的交谈。实际上他写这个,我觉得他有一个契机,就是因为他跟我妈的恋爱——他那个时候是有家室的,但是他真的觉得遇到了生命中的爱情,所以才会有一种想爱而不能爱的压抑的感觉,那个时候也离不了婚。我母亲那个时候是一个20出头的年轻姑娘,所以包括我外公这边也不是很赞同,整个社会都给他了一种无形的压力,所以我觉得我爸爸当时的心里是非常苦闷的。

其实这个剧中的每一个男性角色身上都有我爸爸的影子,包括老太爷。我非常佩服我父亲,因为我现在也是做编剧,和父亲算是同行,写这个剧本的时候,父亲还很年轻,快到中年他就能够理解一个老年人的心态,所以后来他到了晚年的时候经常会说,人老了活着真是没有意思,实际上就跟他当年写的人物的感慨是一样的。他在那个时候就能够知道,人在渐入老境之后是一种什么样的心态,我觉得是非常厉害的。

还有江泰身上具有的那种有点神经质,有点对一切都想去推翻,突然爆发一种灵感,这些特征都和我爸爸很像,有我爸爸的影子。还有那些滑稽的元素也是這样的,上世纪80年代他老了以后,在家里经常会来一段迪斯科,一高兴就扭起来了……他的天性是很真的,非常真诚,只不过一些不如意的人生经历使他不得不变得沉默,后来不得不在人前收紧自己,但他生来就是一个搞艺术的人,一个特别感性的人。

与父亲那几部著名的戏剧相比,《北京人》排得相对较少。北京人民艺术剧院有三个版的《北京人》,1957年版本中饰演曾文清的便是蓝天野先生。这个戏的第一版我看过,但我那个时候还太小,演出时虽然身在剧场,但是我并不能够理解,也无法评价。不过从当年的《雷雨》呈现的程度来看,《北京人》如果当年排,也不会真正挖掘出我父亲的剧本中最本质的东西。《雷雨》当年排的时候,实际上就已经在讲阶级斗争了,鲁大海是工人阶级的代表,周朴园是资本家的代表,那个意识形态的东西要求我们有一种这样的态度,但实际上这与父亲的创作是完全矛盾的,我爸爸那时候只是一个青年人,写作中一切的出发点都是人,人性的光明与丑恶,磊落与卑琐,他就是要写人性。

所以我觉得当年那种剧场呈现实际上不是我父亲的初衷,他在真正写的时候也并不懂什么叫阶级,什么叫阶级斗争,他只知道他写的是一个个在他生命中,他所经历的,和他熟悉的一些人,一些人的影子,这些人留在他心里的沉重的分量,或者说一种想要挣脱出来的愿望。

公允地说,《北京人》既有大家所说的思想性、情感、社会意义,戏剧经典审美的意义,同时还有一个非常重要的意义,就是一个作者把他自己那段人生经历,自己的生活、生命都投入其中,和他的创作那么紧密结合在一起,形成了一个作品,在我看来,这是非常有意义的。

1929年北京周口店猿人“北京人”的发现,曾经轰动了世界的考古学界。爸爸1940年写作这部戏的时候,北京尚在日本人的手里,那时的北京不叫“北平”,就叫“北京”。也许是这两个原因,爸爸将这部戏定名为《北京人》,而不是“北平人”。并且,在我看来,《北京人》并不是一部京味的戏,我爸爸曾说它是一部喜剧,一部不同于莫里哀式的喜剧。恰巧,好像契诃夫也说过《海鸥》是一部喜剧。我对这个戏非常期待,由赖声川老师来做这个戏的导演,我特别满足。这个戏里有这么多的好演员,剧雪就是我心中的愫方。我给这个戏最最深的祝福,期待看到它出现在舞台上。