隧道涌水处理对策分析及强制排水方法

2018-05-22郑孝福

郑孝福

(中铁隧道局集团二处有限公司,河北燕郊065201)

1 概述

在隧道施工中,地下水是重要的施工影响因素,尤其是地下水突涌对隧道的安全、工期和成本影响巨大。铁路、公路隧道穿越富水地层时,大多存在涌水、透水及高水压问题[1],关宝树在漫谈矿山法隧道技术——十四讲[2]、十五讲[3]中给我们分享了控制地下水的基本观点和对策,顾博渊[4]等从几种隧道涌水量预测方法入手对衬砌结构的防渗等级给出了建议,以上文献均是介绍涌水隧道的设计方法和对策,章方政[5]结合中梁山隧道对破碎带涌水段的具体工程措施进行了阐述。检索近几年的文献,很少从隧道涌水后的施工处理决策、快速恢复施工的排水方法选择等方面进行研究,在发生涌水的隧道实例中,尤其通过辅助坑道实行长隧短打的工程因无法实现自然排水,损失最为严重。本文拟以辅助坑道进入正洞的施工场景为分析对象,通过对隧道地下水涌水过程和排水过程进行定性的规律性分析,探究和明晰隧道涌水后的处理方案和强制排水方法的基本思路。

2 隧道涌水规律定性分析

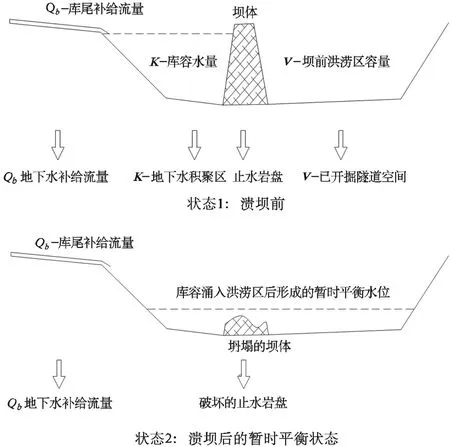

图1 水库溃坝模型示意图

如模型2个状态所示,坝体溃塌后,库容水量形成洪峰迅速涌向坝前洪涝区,库容水量迅速减少,在短时间内,库区与坝前洪涝区暂时形成如模型状态2所示的平衡水位,此时水位上升的速度出现一个明显的减缓,而后河流继续对水体进行补给,水位缓慢上升。而隧道涌水的过程和模型模拟的过程类似,模型中的坝体相当于止水岩盘,在岩盘破坏后,地下水积聚区水体迅速涌入已经开掘的隧道空间,导致隧道内水位迅速上升,积聚区滞留水体和涌入隧道空间的水体之间形成暂时的水位平衡,隧道内涌水水位上升速度出现一个明显的减缓,而后地下水源继续补给,随着与隧道影响区地下水位的逐渐接近,涌水水位上升的速度逐渐减缓,最终稳定在隧道区域地下水位或涌水补给源水头位置,在涌水的过程中,涌水流量也由于地下水头和隧道淹没水头的平衡作用而逐渐减小并最终停止补给。涌水过程中其流量随时间的变化大致呈图2所示。

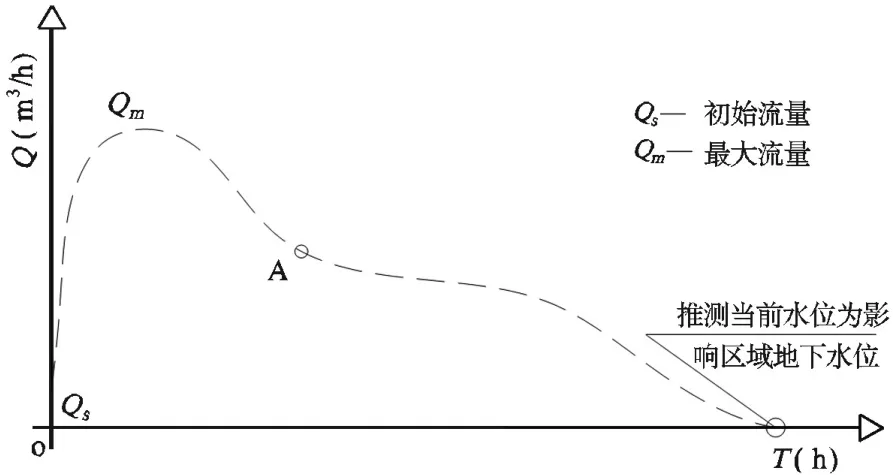

图2 流量—时间(Q-T)曲线

如图2所示,Qm相当于洪峰水量,由于积聚区滞留水体和涌入隧道空间的水体之间形成暂时的水位平衡,此后会出现如曲线点A所示的流量减弱拐点,根据地质条件的不同,Qs和Qm会呈现不同的数值,如在岩溶陷落柱水害条件下,止水岩盘破坏之后,Qs与Qm是基本相等的,没有Qs向Qm变化的过程或是过程相当短,但在第四系松散孔隙含水层和第三系砂砾含水层水害中,Qs向Qm有一个逐渐的过程。通过观测涌水过程中流量数据的变化,拟合Q-T曲线,通过分析,一般可以认为点A位置对应的流量大致相当于补给流量,从曲线还可估计出最大涌水量、隧道地下水位高度、补给流量等。其中最大涌水量、补水流量是确定涌水处理方案和排水方案的重要参考依据。

3 排水规律定性分析

排水过程从理论上可以认为是涌水Q-T曲线的部分反演,通过排水系统使淹没水位下降,水头差变大,补水流量逐步变化,在排水过程中,补水流量的变化同样与地下水赋存的地质条件相关,受补水条件的影响,在岩溶陷落柱或溶洞水害地段其岩溶通道决定补水条件,而在第四系松散孔隙含水层和第三系砂砾含水层水害中其补水条件则受地层渗透系数的直接影响,补水流量和水头差有一定的规律性,即有如图3曲线显示的规律。

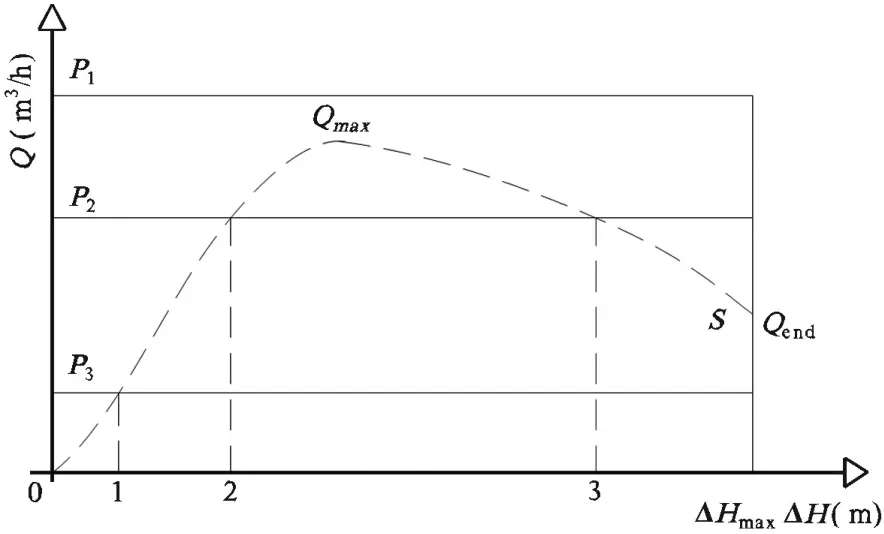

图3 排水Q-ΔH曲线及工况点

排水过程中,补水流量基本呈驼峰型变化,最终流量等于补给流量,与Q-T曲线中点A所对应的流量大致匹配,而对于补给水源有限的水害地区,在短时间维持某一流量后还会出现断流。

在实施强制排水时,最根本的目的是降低隧道的淹没水位,排出隧道的库容水量以便恢复施工,但在抽放过程中,隧道库容水量受补给水量和抽排水量的动态控制,库容排水流量、排水系统排量、隧道地下水补水量的关系如下:

式中:M——隧道当期有效库容排放流量,m3/h;

P——排水系统当前能力,m3/h;

Q——隧道当前补水量,m3/h。

结合ISO20000相关标准,明确智慧园区运营管理的权责、内容和流程等要求,为后续的支护园区信息化运维提供支持。智慧园区运维需要明确相关权责,其中包括运维职责,基础设施建设、弱电系统、通信系统和技防系统,包括系统运维质量和文档规范等内容。

由此可知,要使隧道内涌水的有效库容降低,M必须大于零,即使排水系统的排水能力P大于隧道当前地下水的补给量,M越大,隧道库容降低速度越快。在排水过程中,地下水补给流量受水头差的影响,在排水系统排放流量P一定时,M是一个跟随补水流量动态变化的值。在实际的排水实践中,当排水系统的排水流量处于Q-ΔH曲线中的不同位置时,排水效果会呈现较大差异。

现选定排水系统的排水能力为Qp(m3/h),当Qp处于图3所示Q-ΔH曲线中不同工况点时,通过定性分析隧道淹没水位的变化和排水能力的关系来分析排水效果。

当Qp=P1>Qmax时,由M=P-Q可知,在整个排水过程中,M始终大于零,隧道淹没水位将一直持续下降,直到完全消除隧道涌水库容,这种情况是施工排水的理想状态,耗时短,地下水抽排总量少。

当Qend<Qp=P2<Qmax时,在排水初期,M大于0,淹没水位下降明显,随着淹没水位的下降Q变大,当Q=P2时(即图3中工况点2对应位置),隧道淹没水位持续稳定不变,呈现T2阶段的状态,在稳定一段时间后,排水工况进入到图3中工况点3对应的位置,此时隧道淹没水位再次开始下降,最终消除排水库容,此排水过程虽最终消除了隧道涌水库容,但耗时较长,地下水体抽排总量大,不是最优的排水方案。

当排水流量Qp处于该区间时,排水状态的发展受地层的影响非常大,某些情况下淹没水位将会出现长期的稳定状态,排水工况不能转换到工况点3对应的位置,隧道淹没水位产期持续不变,无法达到消除隧道涌水库容的要求。

当Qp=P3<Qend时,在排水初期,M大于0,淹没水位下降明显,随着淹没水位的下降Q变大,当Q=P2时(即图3中点2对应位置),隧道淹没水位持续稳定不变,如果补给水体总量较大时,水位将会出现长期的稳定状态,淹没水位始终停留在某一水平上,排水时间受隧道区域地下水总量控制,无法达到强排目的。

综合上面的分析,在排水实践中,有如下定性的规律:

Qp=P1>Qmax时,隧道库容持续下降,排水时间段,排水总量最小,是真正意义上的强排。

Qend<Qp=P2<Qmax时,排水时间长,排水总量大,并有可能长期处于稳定水位,出现强排失败,或需重新扩大排水能力。

Qp=P3<Qend,排水时间受隧道影响区域地下水总量的控制,无法达到迅速排水目的。

4 排水规律分析在总体施工处理方案决策中的运用

在工程实践中,排水能力受现场条件限制,其最大排水能力(设定为Pmax)是有限度的,而在特定的隧道施工中,其地下水赋存条件对应图3所示的Q-ΔH规律曲线也是特定的。通过综合分析地质资料、涌水期间区域地下水位变化和涌水Q-T曲线,对该地层的QΔH曲线的重要特征参数Qmax和Qend有一个基本的判定。根据Pmax、Qmax、Qend数据关系,基本的分析流程及总体施工方案决策如下:

Pmax>Qmax,直接采取强制排水方案排出隧道的库容水量,然后在隧道内实施封堵措施,如帷幕注浆等。甚至可以带水直接恢复隧道施工而不做封堵措施,一般情况下此方案实施期最短,费用最少。

Qend<Pmax<Qmax,慎重采取强排方案,如果地面具备较好的封堵处理条件,可以先在地面采取适当的封堵措施,对补给流量进行适度的限制。同时现场采取尝试性排水,观测水位变化情况,并结合排水过程中流量变化规律修正补给流量数据,进一步确定强排方案的可行性。

Pmax<Qend,不推荐采用强排方案,寻求地面封堵处理方案封闭地下水补给通道,然后排除隧道涌水库容后恢复施工,此方案实施期一般比较长,费用较大。也可以先按现场的最大排水能力进行尝试性排水,即相当于地质勘探中的提水试验,重估补给流量,为方案决策提供更准确的支撑。

5 强制排水方法

在以斜井等辅助坑道进入的隧道发生涌水后,由于不具备自然排水条件,只能从辅助坑道进行排水,而辅助坑道排水方案受涌水量、涌水来源、井深、隧道断面形式及坡度、供电系统、运输条件等诸多因素的影响[7],排水设备只能设置在斜井或竖井内,设备安装的空间有限,在排水过程中,水位逐步下降,排水设备必须要随水位下降进行移动,设备必须始终处于对水位的追踪状态,故设备要方便移动,管路便于接驳。结合上述条件,介绍2种常见的斜井条件下的排水方法,本文只定性介绍布置方法,不对排水功率、管径选择计算等做深入介绍。

5.1 二级接力追排法

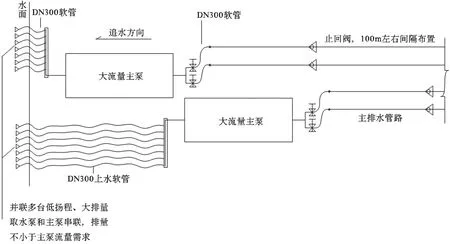

该方法可用于无轨运输的斜井,排水泵站由重量轻、大流量、低扬程的电动潜水泵组成一级泵取水,由高扬程、大流量、大功率、重量大的坐式泵组成二级主泵,形成两级串联的排水系统,两级泵间用软管连接,一级泵可以是多台潜水泵并联,二级泵也可以是多台泵并联,一级泵为二级泵取水,一般也称为取水泵。基本的系统布置方式见图4。

由于主泵一般很重,体积较大,移动困难,一般将二级主泵安装在汽车上,随水位的下降,汽车载泵后退追踪水位,但在追踪过程中,由于路面障碍物等的阻挡,坐式泵极易出现吸程过大而降低效率或不能及时跟踪水位,由此串联一级取水泵,同时由于一级泵重量轻,便于人工移动以追踪水位,又巧妙地解决了主泵吸程的问题。在工程实例中,通过合理设置管路和排水单元,可以形成多单元脉步追水的排水方式,减少追水过程中由于水管连接工作的间歇干扰而使水位上升,可形成连续的强排能力。

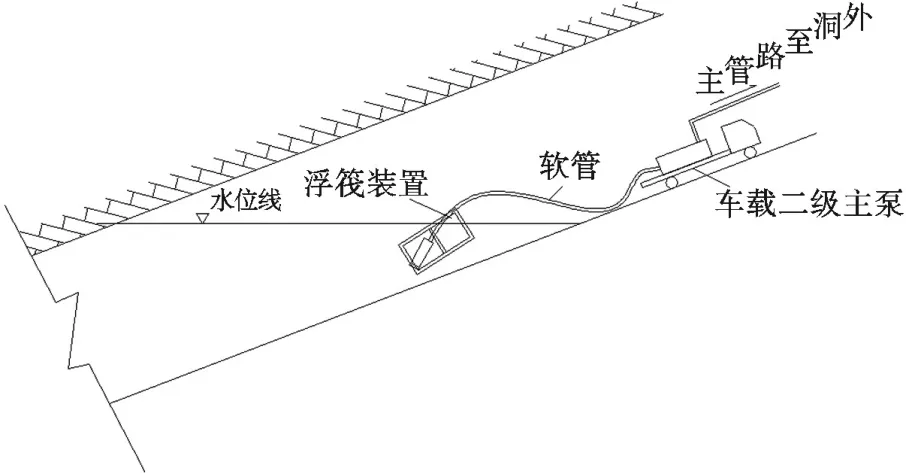

5.2 斜井浮动式追排水方法

图4 某二级接力排水系统示意图

此方法是二级接力追排法的改进,在常规二级接力排水法中,需要人工移动取水泵追水,而浮动追排水法就是将取水泵安装在浮筏装置上,浮筏带着取水泵随水面自动下降而实现追水目的,浮筏上安装的潜水泵连接柔性刚编管和主泵驳接,当浮筏位置变化时,软管相应伸长,因此不必频繁地移动接力主泵的位置,浮筏泵体积小,重量轻,降低了斜井狭小空间范围内设备移动的难度。浮筏装置一般利用空油桶的浮力将潜水泵和支架浮起,整个装置投入水中后,适当调整水泵安装的位置使整个浮筏倾斜入水以便潜水泵没入水中。根据实际情况要求,浮筏上可以配置多台电动潜水泵取水。排水系统布置如图5所示。

图5 浮动式追排水系统布置示意图

整个系统由浮筏装置和二级接力排水系统、平板汽车构成。该系统在无轨运输斜井条件下布置非常迅速,追踪性能好,有轨斜井坡度(i≤12%)和路面允许的情况下也可以迅速布置。

6 结论与讨论

隧道涌水施工处理方案的决策依赖于补水流量的规律,每个隧道都有其独特性,必须具体问题具体分析,必要时结合试排水的试验数据,对关键参数进行评估。其次是现场强制排水系统的排水能力,如果排水能力足够大,则能为总体方案的选择提供更大的余地,能够更快速地恢复隧道施工。

目前国内外排水设备发展很快,出现了各种新型的水泵,出现了扬程超过1000m,单泵排水能力超过2200m3/h以上潜水泵,并可直接采用高压电机驱动,不需要单独配置电力变压器,并出现了车载泵、履带式自行泵等,方便快速布置和移动,各种轻质高压软管、快速接头等配套件也不断涌现,新设备的出现为隧道涌水强排方案提供新的选择,并会为长大隧道辅助坑道的确定提供更大的余地。

参考文献:

[1] 王建秀,朱合华,叶为民.隧道涌水量的预测及其工程应用[J].岩石力学与工程学报,2004,23(7):1150-1153.

[2] 关宝树.漫谈矿山法隧道技术第十四讲——隧道涌水及其控制方法[J].隧道建设,2017,37(1):1-10.

[3] 关宝树.漫谈矿山法隧道技术第十五讲——隧道涌水控制技术[J].隧道建设,2017,37(2):115-122.

[4] 顾博渊,史宝童,黄嫚.山岭隧道涌水量预测方法分类及相关因素分析[J].隧道建设,2015,35(12):1258-1263.

[5] 章方政.中梁山隧道涌水综合治理技术[J].隧道建设,2013,33(10):883-889.

[6] 吴明玉,宁殿晶,谢轶琼.隧道涌水的原因分析及治理措施[J].山西建筑,2010(12):318.

[7] 孙保敬.矿山排水抢险应急救援系统的研究[D].中国矿业大学(北京)博士学位论文,2011(4):15.