如何对小窑采空区稳定性进行评价

2018-05-22张鑫

张 鑫

(山西省地质勘查局二一二地质队,山西长治046000)

山西省是煤炭资源大省,曾经为国家经济发展做出了巨大贡献,近些年随着城市迅速扩张,原有的煤矿采空区即将成为城市用地的一部分,有的甚至成为了城市黄金地段,如何对这些小窑采空区进行稳定性评价一直困扰着勘察设计人员。

1 区域地质条件

本区处于沁水煤田东南部,区内大面积为新生界地层覆盖,山顶和河谷两侧有基岩出露,区域上出露及揭露地层主要有二叠系上统上石盒子组、二叠系下统下石盒子、石炭系上统太原组、下统本溪组、奥陶系中统峰峰组等地层,地层由老至新叙述如下。

1.1 奥陶系中统峰峰组(O2f)

上部为深灰色、青灰色厚层状石灰岩可见浸染状黄铁矿,下部为黄色、黑灰色泥灰岩,局部含次生石膏,全组厚度约30~50m。

1.2 石炭系中统本溪组(C2b)

平行不整合覆于奥陶系中统峰峰组石灰岩凹凸不平之古侵蚀面上,岩性、岩相及厚度变化较大,一般由灰色鲕状铝土岩、铝质泥岩夹菱铁矿、硫铁矿等组成,局部夹不稳定的薄煤层及薄层石灰岩,全组厚0~18.0m,平均厚9.0m。

1.3 石炭系上统太原组(C3t)

本组为主要含煤岩系之一,为海陆交互沉积,河漫相之砂岩、沼泽相之泥岩及煤、浅海相之石灰岩及泥灰岩所组成。至下而上,K2石灰岩、K5石灰岩普遍发育,层位稳定,可作为标志层,间夹稳定可采的15#、9#煤层和局部可采的5#煤层以及不稳定的7#、8#、11#、13#、14#煤层等,全组厚56.74~94.20m,平均厚75.02m。

1.4 二叠系下统山西组(P1s)

本组为本区主要含煤地层之一,由河漫滩相、三角州相之砂岩,湖相之泥岩及藻层粉砂岩,沼泽相煤及泥岩等组成,底部K7砂岩一般为灰白色、细粒、富含煤粒,缓波状层理,局部为粉砂岩,厚4.40~4.80m,平均厚度4.60m;本组可采煤层为3#煤层,厚度一般5.00~6.20m,平均厚度5.80m;全组厚度54.65~62.73m,平均厚度59.53m。

1.5 二叠系下统下石盒子组(P1x)

由灰色、灰绿色细—中粒砂岩,深灰色、灰色粉砂岩,夹数层灰绿色、灰色铝质泥岩组成,全组厚度73.06~102.44m,平均厚度87.75m。

1.6 二叠系上统上石盒子组(P2s)

本区内大部分被剥蚀,主要为黄绿色、灰绿色风化后呈杏黄色的泥岩、粉砂岩、中粗粒砂岩等组成,夹灰色具紫红色斑块的铝质泥岩,底部含铁锰矿层,厚度0.4m,上部以K9砂岩为底界,主要为灰色、灰绿色中粗粒砂岩、粉砂岩,夹灰绿色、紫红色泥岩及粉砂岩,全组厚度287.60~310.49m,平均厚度297.78m。

1.7 第四系(Q)

沿沁河、长河及其支流河谷两侧大面积分布,不整合覆盖于不同时代地层之上,厚度5~40m,平均厚度18.0m。

①中更新统(Q2):下部为浅红色、暗红色砂质粘土,含铁锰质薄膜,半胶结至不胶结;中部为灰黄色砂砾层;上部为浅褐红色砂质粘土,含钙质结核。

在本次研究中,实验组患者主诉良好达到100%(55例),并表示愿意再次接受检查治疗,其数据明显的高于常规组(P<0.05);实验组患者躯体反应优良率为100%(55例),明显高于常规组的89.09%(49例),两组数据比较具有统计学意义(P<0.05)。在王昌合[4]等的研究中同样指出:静脉麻醉下,消化内镜微创治疗患者躯体反应的优良率达99.99%,明显高于表面麻醉下的89%(P<0.05)。其研究与本研究所论证的结果一致,仅在数据上存在差异,可能是受病例数和患者个体差异的影响。

②上更新统(Q3):灰黄色亚粘土,夹钙质结核,垂直节理发育,孔隙度大,底部为灰黄色松散砂砾层。

③全新统(Q4):近代河床相堆积,以砂、砾层为主。

2 采空区的分布特征

本区可采煤层为太原组9#、15#煤层。其中9#煤层埋深约35~55m,厚度1.0~1.30m;15#煤层埋深约75~95m,厚度1.92~3.20m。山西省地质勘查局某地质队,根据物探方法结合野外实地调查基本查明了场地范围内煤层采空区的分布范围、埋深及采煤高度等特征。根据勘查成果,共圈定采空异常区7个。根据野外调查,区内及周边分布的矿井主要有原泽州县金村镇某村办煤矿已废弃的主井、风井及废弃小窑井口6个,其多为20世纪70年代中后期至90年代周边村民开采形成,开采方式为房柱式纯人工开采或炮采,采空区分布无规律。

依据建设方要求,对建设区内存在的9#煤层采空区进行稳定性评价,并提出合理处置建议。

3 采空区地表变形

据场地勘察资料,勘查区内小窑井口较多,共发现小窑井口6处。根据物探报告,位于太原组中下部,上距K5灰岩约19m,下距15#煤层约40m左右,煤层厚度为1.00~1.30m,平均1.20m,煤层稳定,为局部可采煤层,煤层结构简单,一般不含夹矸,煤层顶板为灰岩,底板为泥岩。其灰岩顶板为本区相对稳定层,厚度较大,抗压强度较高,受原有开采方式的限制,回采工作面较窄(回采率一般不大于30%),顶板完整,在无大的外力作用下一般不易形成塌陷。从现场情况看,场地内地面变形不明显,未见地裂缝、地面塌陷现象。

4 顶板稳定性计算

矿层采空后周围岩体失去支撑,围岩应力发生变化,按照《铁路工程地质手册》(第二版)中采用楔形体对小型采空区顶板稳定力学计算原理,顶板上方岩层自拱力恰好能保持自然平衡而不塌陷,临界深度:

2a——巷道宽度,本次多数巷道宽度取3m进行计算;

φ——岩层的内磨擦角,(°),取灰岩的内摩擦角40.0°。

经计算H0为16.5m,9#煤层埋深约35~55m大于H0为16.5m,自然状况下不会塌落,计算结果与现状吻合。

5 矿房直接顶板稳定性校核

一般按拉坏理论进行计算,公式为:σ=γW/2d

式中:σ——顶板弯曲时产生的拉力,超过顶板岩石抗拉强度时即破坏;

γ——顶板岩石容重,取灰岩的天然重度26.8kN/m3(按最不利因数考虑);

W——顶板地层跨度,取3m;

d——顶板梁高,顶板灰岩厚度平均3m,取3m。

中风化灰岩抗压强度取20MPa,抗拉/抗压取0.059,则抗拉强度取1.18MPa;经计算顶板弯曲时产生的拉力σ为13.4kPa=0.0134MPa小于1.18MPa,正常条件下不会破坏,从现场情况看,场地内地面变形不明显,未见地裂缝、地面塌陷现象,计算结果与现状吻合。

6 小窑采空区地基稳定性受力分析粗判

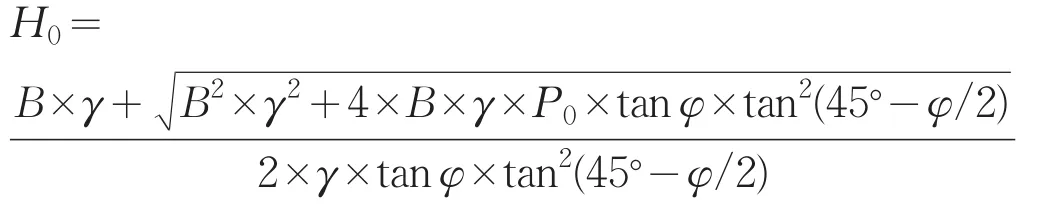

本区煤矿开采均为非正规的掘采,采深采厚比小,一般在26.7~29.5之间,依据《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001)(2009)5.5.2条的规定,当采深采厚比小于30时,可根据建筑物的基底压力、采空区的埋深、范围和上覆岩层的性质等评价地基的稳定性,并根据矿区经验提出处理措施的建议。依据《工程地质手册》(第四版P575)小窑采空区地基稳定性受力分析粗判小型采空区地基稳定性临界深度计算公式:

式中:B——巷道回采宽度,m;

γ——顶板的天然重度,kN/m3,取灰岩的天然重度26.8kN/m3(按最不利因数考虑);

φ——岩层的内磨擦角,(°),取灰岩的内摩擦角40.0°(按最不利因数考虑);

P0——建筑物基底的单位压力,kPa;取500kPa(按最大荷载考虑)。

上述临界深度计算为岩层厚度,若为第四系土则以3∶1换算为基岩厚度。

按照《工程地质手册》(第四版)中有关处理原则:

当H>1.5H0时,地基稳定,在采空区上方的建筑工程可不做工程处理,如表1所示。

当H0<H<1.5H0时,地基稳定性差,在采空区上方的重大建筑工程需处理,一般建筑工程可不做处理。

当H<H0时,地基不稳定,在采空区上方的所有工程均需处理。

表1 稳定性受力分析表

根据上述原则,对照勘察场地内地层、岩性、地形地貌等分析,需对场地内巷道形态B≥3.0m的地段进行处理。

7 结论

无论是通过采用楔形体对小型采空区顶板稳定力学计算原理对顶板稳定性计算,还是按拉坏理论进行对矿房直接顶板稳定性校核,自然条件下小窑采空区顶板均不会破坏,从现场情况看,场地内地面变形不明显,未见地裂缝、地面塌陷现象,计算结果与现状吻合。

在荷载作用下,根据建筑物的基底压力、采空区的埋深、范围和上覆岩层的性质等评价地基的稳定性,巷道形态B≥3.0m的地段即进行处理。

后期建设方根据处置建议采用注浆法进行了采空区治理,运行多年,效果良好。

参考文献:

[1]《工程地质手册》编委会.工程地质手册[M].4版.中国建筑工业出版社.

[2] 肖树芳,杨淑碧.岩体力学[M].地质出版社.