翠华玉意两逢迎清代宫廷中的翡翠

2018-05-21故宫博物院器物部研究馆员要从事中国古代玉石器研著有中国古代治玉工

徐 琳 故宫博 物院 器物 部研 究馆员 ,主 要从 事中 国古代 玉石 器研 究,著有《 中国 古代 治玉工 艺》

故宫博物院收藏有翡翠作品八百余件,是全国乃至全世界收藏古代翡翠器最多的博物馆,这些藏品主要为清宫遗存,是鉴定古代翡翠的标准器。中国人对翡翠的认识有一个先石后玉的过程,得益于女性使用者的推动,依托着中华玉文化的深厚积淀,翠艳欲滴的翡翠在宫廷中终于找到了其应有的地位。

说到翡翠,人们脑海中一定浮现的是商场里翠色欲滴的玉石,人们习惯将其称之为「玉」,但也常常搞不清它和新疆和田所产的玉有什么区别,更不要说文化价值及意义何在了。

翡翠与和田玉的区别

其实,翡翠与和田玉完全是两种不同的矿物。在矿物学概念中,翡翠主要由硬玉或由硬玉及其他钠质、钠钙质辉石(绿辉石、钠铬辉石)经过地质过程形成,是具有工艺价值的矿物集合体。其主要成分为钠铝硅酸盐,也含有少量的铬、镍等杂质。翡翠的硬度为摩氏六点五至七度,相对密度在每立方厘米三点二五至三点四克之间。而和田玉则是透闪石与阳起石的集合体,可以简称为闪石玉,摩氏硬度在六至六点五之间(少数小于六或大于六点五),密度在每立方厘米二点九至三点一克之间。

正是因为翡翠的硬度比和田玉高,一八六三年,法国地质学家德莫尔(Augustin Alexis Damour,一八〇八年~一九〇二年)首次将十七世纪以来从中国流入欧洲的玉器(有说是原收藏于圆明园的玉器)进行检测分析,将翡翠与和田玉区分开来,将含透闪石的闪石岩(即和田玉)定义为软玉(Jade nephritique),将属于钠铝硅酸岩类的辉石岩(即翡翠)定义为硬玉(Jadeite),尽管这一定名并不十分科学,但长期以来一直被中国地质学界所采纳,直到最近十几年才真正取消。

中国玉文化源远流长,至今已有八千多年的历史,但是中国古老的玉文化的主角一直是以和田玉为代表的玉,而非翡翠,那么翡翠怎么就成了玉?部分高品质的翡翠在商品价格体系中甚至已经超越了中国传统玉文化中的玉,这又是为什么呢?

清以前的翡翠记载

为解决这一疑惑,可以简单梳理一下翡翠在中国的发展史。

翡翠一词本为鸟名,《说文》载:「翡,赤羽雀也,出郁林,从羽非声;翠,青羽雀也,出郁林,从羽卒声。」(许慎《说文解字》卷四上,中华书局,一九六三年十二月,第七五页)这种鸟类羽毛中的红、绿二色极为艳丽,人们常将其用于装饰,尤其是青绿色的翠鸟,一直到清代,其羽毛依然被用于大量的点翠饰品。但翡翠一词被借用到类似颜色的石头上,并出现以此命名的实物目前在清以前的考古发现中还没有被证实,仅在文献中见到少许记载。但是,就明代以前的文献来看,无论是汉代班固《两京赋》、张衡《西京赋》提到的「翡翠火齐」之语,还是宋代欧阳修《归田录》中记录的「家有一玉罂」,被真宗朝老内臣识为翡翠,并云禁中宝物中就有「翡翠盏一只」,甚至是《后汉书》记载的东汉永元九年,云南永昌徼外蛮及掸国王雍「调遣重译奉国珍宝」,这些均无法确证此翡翠即为现在意义之缅甸所产翡翠,也无法确定东汉时期,在今缅甸东北孟拱、孟密一代的掸国所进贡的珍宝中有翡翠。(关于翡翠在文献记载中的详细考证可参考杨伯达《从文献记载考翡翠在中国的流传》,《故宫博物院院刊》二〇〇二年第二期)

世界上出产翡翠的地方有缅甸、日本、俄罗斯、美国加利福尼亚州、中美洲的危地马拉等地,但到目前为止,缅甸仍是世界上唯一优质翡翠的出产国。缅甸出产翡翠的地方主要在缅甸北部的雾露河流域,亲墩江支流,克钦邦西部与实皆省交界线一带。而缅甸历史上的老矿区,如帕敢区的孟拱、孟密等地在明清时期曾是「滇省藩篱」,明代政府曾封赠当地管辖土司称号,其所产翡翠多由以腾冲为首的云南人开发,或加工成品,或原料输送进入中原地区。如此近的地域关系,使我们有理由相信明代《徐霞客游记》中记载的潘生送给徐霞客的两块「翠生石」必为翡翠无疑。由此也能证明翡翠在明代已经进入中国。唯一可惜的是,目前在正式考古发掘品中,只见清代墓葬出土的翡翠,未见明代墓葬出土的翡翠。(王丽明《略谈云南出土翡翠》,《收藏家》二〇一二年第一期)杨伯达先生曾于一九九九年看到私人收藏的一件据称是明崇祯十九年李老孺人墓中出土的翡翠镯,因墓葬非科学考古发掘并已被毁,故实物证据采信度

不强。(杨伯达《清宫旧藏翡翠器简述》,《故宫博物院院刊》二〇〇〇年第六期)

阅读链接

《徐霞客游记》中记载的翠生石—

◎ 一石白多而间有翠点,而翠色鲜艳,逾于常石。人皆以翠少弃之,间用搪抵上司取索,皆不用之。余反喜其翠以白质而显,故取之。潘谓此石无用,又取一纯翠者送余,以为妙品,余反见其黯然无光也。今命工以白质者为二池,以纯翠者为杯子。

—明·徐弘祖著,褚绍唐、吴应寿等整理《徐霞客游记》卷九上,上海古籍出版社,二〇一〇年五月版

清代宫廷翡翠

目前我们能看到的大量翡翠制品,最早即为清代。笔者梳理了北京故宫博物院所藏的翡翠器物,结合文献档案中关于翡翠的记载,通过档案中翡翠名称的变化及不同时期实物的变化可以看出翡翠在历史上由石变玉,价值由低变高,由民间走向宫廷的一个过程。

清 翡翠桃式洗(正、背) 高四·三厘米 口径二四·八厘米 故宫博物院藏

清 翡翠象耳衔环瓶高二〇厘米 口径七·二× 四·五厘米 故宫博物院藏

雍正朝的翡翠

目前看到最早的关于翡翠的文献记载在雍正五年,据《清宫内务府造办处各作成做活计清档》载:

(雍正五年)二月十三日,御前太监王太平、刘希文、王守贵交来:松石珠

三十八个、松石珠四十六个、红玛瑙数珠三串、五福石数珠一串、菜石数珠一串、砗磲数珠一串、穗子数珠一串、翡翠石数珠一串、假避风石数珠一串,以

上九串无装严。(中国第一历史档案馆、香港中文大学文物馆合编《清宫内务府造办处档案总汇》第二册,页四三八,人民出版社,二〇〇五年。下文所引档案无特别注明均选自此书)

此翡翠石应为缅甸翡翠,此后翡翠石在雍正七年还曾经被作为原料收贮:

七月二十一日,据圆明园来帖,内称本月十六日太监张玉柱、王常贵交来:翡翠石大小八块、红白荆州玛瑙大小四块,传旨着交造办处收贮,有用处用,钦此。

档案中还提及,没隔几天,此翡翠石和红白玛瑙奉旨照一银匙样子做了勺匙粗坯呈览。

雍正七年十月初九日,郎中海望、员外郎满毗传做备用……翡翠石荷叶式笔洗一件。

此时提到的翡翠,还称其为石。雍正朝唯一一次直呼翡翠之名的记载是在雍正十年:

二月十五日,首领(太监)李久明来说,太监沧州交:霁红瓶二件、翡翠瓶一件,传旨着配座子,钦此。

从档案所记来看,在雍正朝,翡翠更多地被称之为「云产石」,从雍正七年至雍正十二年,几乎每年均有进贡,收贮,且基本为各色数珠,数量也较多,一次常有四十盘之多。如雍正十二年十月二十日:

清光绪 翡翠朝珠及所系黄条故宫博物院藏

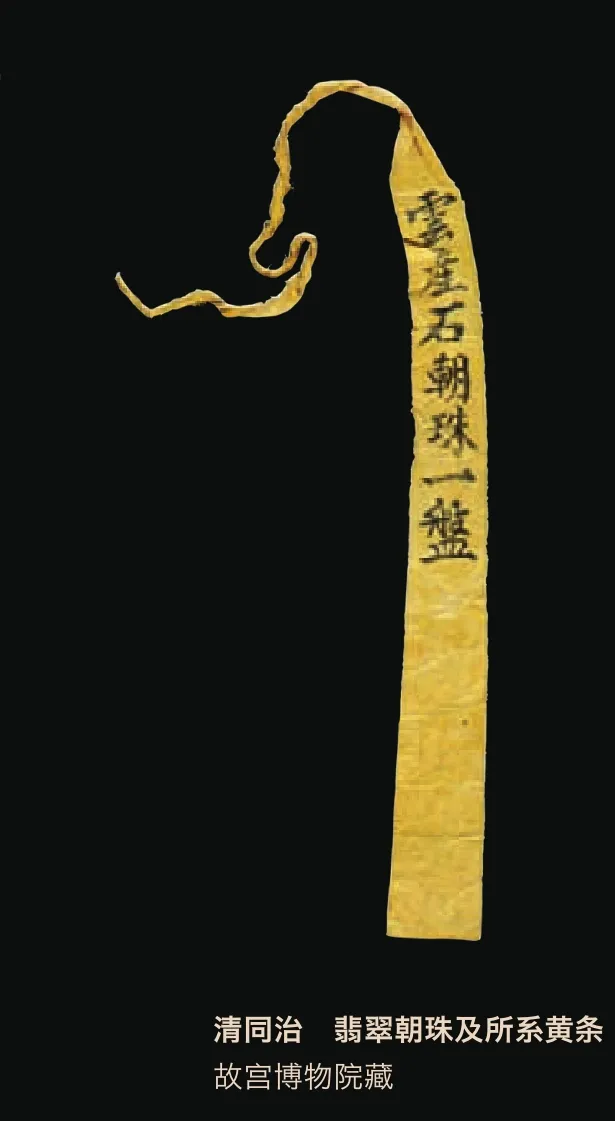

清同治 翡翠朝珠及所系黄条故宫博物院藏

首领太监萨木哈说:太监高玉、王常贵交:碧玉一块、绿色云产石数珠十盘、红色云产石数珠十盘、白色云产石数珠十盘、淡红色云产石数珠十盘,传旨:碧玉交造办处,再云产石数珠四十盘着配做朝(珠)装严,其金黄辫子不必做,可将鹅黄辫子的少做些,其余俱配做蓝辫子装严,钦此。

这些数珠系云南总督尹继善进贡,从其颜色看,也非常符合翡翠中的红翡色、绿色及白色翡翠。

至于云产石是否是翡翠,故宫博物院的同事曾专门做过比对研究,并对带有云产石字样黄条的故宫博物院藏品进行过拉曼光谱科技检测,检测结果即为翡翠。(赵桂玲《故宫旧藏「云产石」释疑》,《故宫博物院院刊》二〇一〇年第四期)说明档案中的云产石就是缅甸所产的翡翠,只是从云南进贡而来,故称之为云产石。

乾隆、嘉庆时期的翡翠

乾隆一朝直至清末,在清代宫廷档案中除了翡翠、云产石的称呼外,翡翠还常常被称为永昌玉、云南玉、云玉、滇玉、翠玉、绿玉等。永昌即现在的云南保山,距离腾冲及缅甸的密支那非常近,是清代翡翠的集散地及制作加工地。由于翡翠是从云南进贡而来的,因此在档案中多用永昌玉、云南玉、云玉、滇玉这些称呼,估计有进贡土特产的含义在内。如乾隆十八年,玉作:

清 翡翠如意长四七·八厘米 宽一〇·五厘米故宫博物院藏

正月初九日,首领程斌交……红云产石朝珠一盘、白云产石朝珠一盘、紫云产石朝珠一盘……永昌玉朝珠一盘、永昌玉朝珠一盘……传旨:着收拾好,俱另换鹅黄辫,钦此。

乾隆十九年,记事录:

四月十五日,赏准噶尔来使物件中有云南玉如意二柄。

清乾隆 翡翠花觚高一九·七厘米 口径一〇·四×六·八厘米故宫博物院藏

乾隆四十一年,杂录档,十二月二十一日,云贵总督图思德进贡的物件中,奉旨驳出的有:「滇玉太平有象花罇(樽)、滇玉双耳瓶、滇玉灵芝花插、滇玉荷叶洗、滇玉松柏灵芝笔筒、滇玉水盛、霞洗、笔架、镜嵌、滇玉扁盒……本日交内务府大臣今简交伊差人领去,讫。」

而翡翠、翠玉的称呼常常出现在清宫廷造办处及广东、天津、江苏等其他省份进贡的名单中。如乾隆四十五年,杂录档:

(四月二十九日)江苏巡抚吴坛所进……翡翠花觚一件……着西宁差人送往京城,交于内务府大臣英廉。钦此。

乾隆五十九年,贡档:

三月二十四日,柳墅行宫,淮关监督盛住进贡翡翠四喜瓶一件;

三月二十七日,福建巡抚浦霖差贡翡翠烟壶九件;

六月初三日,两淮盐政董椿差家人孙喜进贡翡翠碗一对;

七月二十日,两广总督长麟差把总陈本义进贡玉翡翠洗一件。

清 翡翠鼻烟壶故宫博物院藏

清 碧玉夔龙纹璧直径二五·五厘米 厚一厘米故宫博物院藏

清乾隆 青玉百兽纹豆高二〇·九厘米 口径一五·五厘米 底径一〇厘米故宫博物院藏

对于将翡翠称为「绿玉」的提法,杨伯达先生曾对其进行过考辨,认为绿玉是以颜色命名的玉材,如果是玉类,和田白玉河、墨玉河所出之碧玉和天山玛纳斯所出之碧玉均是绿玉,清廷对上述绿玉往往称碧玉,非玉的翡翠于内廷称为绿玉。绿玉是内廷所用之翡翠的别称。(杨伯达《「云玉」、「云石」、「绿玉」之名实考析》,《故宫博物院院刊》二〇一〇年第四期)不过查看文献及实物,绿玉并非专指翡翠,清廷也并非仅以碧玉之名称呼和田及玛纳斯碧玉。在乾隆皇帝眼中,和田玉中的碧玉与青玉均称为绿玉。在故宫博物院所藏的多件和田青玉器及碧玉器上也有乾隆御制诗文,其诗文题目和内容均会提到此为「绿玉」,但与实物对照,或为和田碧玉,或为青玉。如故宫博物院藏碧玉夔龙纹璧,璧边缘刻有乾隆御题诗,诗之题目即为《咏和阗绿玉璧》;再如青玉百兽纹豆,豆盖内刻有乾隆御题诗《咏和田绿玉百兽豆》,曰:「和阗绿玉中为豆,命工追琢成百兽。四足双翼无不有,奇形诡状难穷究。较之夏楬胜其质,等以商玉如其旧。式取卤清周代图,想厕笾左爼之右。意存复古去华嚣,鄙哉时样今犹富。」由此看来,乾隆皇帝对碧玉与青玉并没有太多深入认识,均将其呼为绿玉。

当然,清代人有时确实也称翡翠为绿玉。在故宫博物院所藏的一组六件翡翠翎管上,每个翎管均系有黄条,上写「嘉庆十七年十月初四日收阿克当阿进绿玉翎管一个」。由此可见,绿玉一词可以指翡翠,也可指青玉和碧玉,是对一切绿颜色玉的统称。而上述其他名称则是专指翡翠。

青玉百兽纹豆盖内所刻御题诗

清嘉庆 翡翠翎管高六·七厘米 径一·八厘米故宫博物院藏

清乾隆 翡翠双龙耳龙纹杯盘及款识通高九厘米 直径一九厘米故宫博物院藏

明代翡翠实物至今还无法确定。目前我们看到的清代翡翠,雍正一朝虽档案中记载颇多,但因没有款识和黄条,无法从具体的实物中甄别出来。而北京故宫博物院的藏品中最早看到带有款识的翡翠是在乾隆时期。故宫博物院藏有两套双龙耳龙纹翡翠杯盘,白底,冰种,带有绿翠色及红翡色,杯身阴刻双龙纹,盘内浮雕双龙,杯及盘底部阴刻篆书「乾隆年制」款。带有年款的翡翠器并不多,这也是我们看到带年款的最早的翡翠器物。

乾隆皇帝爱玉如痴,但对翡翠却并不太喜欢,这从其题咏的诗文中可以看出,其一生题咏玉器的诗文达八百余首,但没有一首是专为翡翠器题咏的。笔者检视了乾隆时期的翡翠器,发现有限的带有乾隆御题诗的翡翠器上的诗文,没有一件是专为翡翠题写的,唯一的一件翡翠鱼式盒,还被乾隆皇帝错认为痕都斯坦玉器,而写了一首《咏痕都斯坦玉鱼》诗刻于鱼腹之内。观此鱼式盒所用翡翠,几乎为白地翡翠,带些许绿色,质地较为细腻,乍看之下与和田白玉非常像,再加上嵌红宝石与碧玉的做工,难怪乾隆皇帝将其误认为痕都斯坦玉器,而非翡翠。其实,这是一件仿痕都斯坦玉器的翡翠器,估计是从宫外进贡,才会被乾隆皇帝误认。另外一些刻有乾隆御制诗文的翡翠则多为册页,质地大多以白色翡翠为主,部分带有翠色,所刻多为乾隆皇帝撰写的文章,如《御制圣人定之以中正仁义而主静论》、《御制知者乐仁者寿论》、《御制一日二日万几论》、《御制作福作威论》等等。

清乾隆 翡翠鱼式盒长二四·八厘米 宽七·六厘米 厚二·九厘米故宫博物院藏

翡翠鱼式盒内御题诗

嘉庆时期,刻有年款的翡翠渐多,主要集中于器皿件中,如各式的翡翠碗,碗底常刻有「嘉庆年制」隶书款,材质也多以白色翡翠为主,有些带有飘花绿色,有些干脆连绿色都不带。乾隆、嘉庆时期,还有一些翡翠以绿色为主,但不讲究种水,此种翡翠多为豆青种,虽然整体看来颜色还算绿,但底色中夹杂大量白斑,以现在的眼光看,并非上好的翡翠。如刻有乾隆《御制福禄寿三星赞》的翡翠插屏,刻有「嘉庆御赏」篆书款的桃式砚等。

清乾隆 翡翠御制知者乐仁者寿论册长一九、二厘米 宽九·八厘米 厚三·六厘米故宫博物院藏

从上述乾隆、嘉庆时期翡翠的情况看,乾隆时期并未完全将翡翠纳入中国传统玉文化的体系,选择翡翠基本参照和田玉的审美标准,微透明、白地子、有温润感的翡翠材质较多,并不过分讲究种水,但也会利用翡翠不同的色彩进行巧雕,这种雕琢方法应是借鉴了玉器中巧用皮色的方法。作品主要有陈设器、实用器皿、数珠等,造型也是沿用玉器的制作形制。虽然清中期宫廷中并没有将翡翠看作是什么珍贵物种,但是在民间,翡翠价格却逐渐飙升。纪昀在《阅微草堂笔记》中对这一现象有详尽的记录:

清乾隆 福禄寿图长方翡翠插屏长一七·五厘米 宽一三·四厘米 厚一·五厘米故宫博物院藏

福禄寿图长方翡翠插屏背面的《御制福禄寿三星赞》

云南翡翠玉,当时不以玉视之,不过如蓝田乾黄,强名以玉耳,今则以为珍玩,价远出真玉上矣……盖相距五六十年,物价不同已如此,况隔越数百年乎?(纪昀《阅微草堂笔记》卷一六,上海古籍出版社,一九八〇年)

《阅微草堂笔记》成书于乾隆五十七年,其记录的应该是乾隆初年到乾隆晚期翡翠价格的变化,这一变化应该是从民间开始的,并非由宫廷主导。档案中乾隆到嘉庆时期虽然翡翠的数量在逐年增加,但是看不出皇帝对翡翠的态度有何不同,乾隆皇帝终其一生也没有为翡翠专门赋诗作文进行讨论,可见其对翡翠不以为然的态度。

清嘉庆 翡翠光素墩式碗及款识 高五·七厘米 口径一三·四厘米 底径七·七厘米 故宫博物院藏

清晚期的翡翠

民间翡翠价格的抬升,地方进贡到宫廷的翡翠也越来越多,人们对翡翠的审美也逐渐发生着改变。到了清晚期,一些高翠、玻璃种的翡翠材料越来越多地被开发利用,翡翠逐渐走向宝石化、首饰化的发展路线,虽也还有陈设器及实用器皿,但首饰、佩饰类作品大量增加。后妃们也越来越喜爱这些翠艳欲滴的饰物,扁方、簪、坠、戒、镯、佩等饰物越来越多地以上等翡翠制作。尤其到了晚清,慈禧太后对翡翠非常喜爱,常常向各海关、织造等衙门索取翡翠贡品,死后也殉葬了大量翡翠。清宫旧藏的一幅慈禧肖像画上,其手上戴的就是翡翠镯。得益于女性使用者的推动,翡翠在宫廷中终于找到了其应有的地位,依托着中华玉文化的深厚积淀迅速上升,又有着西方宝石首饰因素的介入,加上女性掌权者的喜爱,使其不仅成功的成为玉器家族的成员,其价格甚至超过了和田玉,某种程度上达到了王者之尊。

故宫博物院收藏有翡翠作品八百余件,是全国乃至全世界收藏古代翡翠器最多的博物馆,藏品主要为清宫遗存,是鉴定古代翡翠的标准器。这些藏品的时代多为清代中、晚期。从上述分析可知,中国人对翡翠的认识有一个先石后玉的过程,无论是明代的翠生石,还是雍正时期翡翠石、云产石的称呼,均可以看出此时还没有将翡翠纳入玉的系统。乾隆时期,翡翠开始有了永昌玉、云南玉、滇玉、翠玉的称呼,可见云南当地开始将这种一直称为石的东西冠以玉名,其他省份及内廷则称翠玉或翡翠,而云产石的概念一直到清末还在使用。如此多样的称呼,其实目的只有一个,就是把翡翠与和田玉区分开来。

在档案及各种文献中,无论是古玉还是清代的时作玉,均直接称其为玉,并不需要冠以别名称呼。这与人们内心始终认为闪石玉才是中国玉文化中真正的玉有关。从这一意义上讲,翡翠这种外来矿物,因取了玉的名字,加之可与美玉甚至宝石相媲美的质地,以及首饰化的设计深受贵族尤其是女性当权者的喜爱,开始借助中国几千年的玉文化积淀突飞猛进,不仅进入玉的文化领域,也在价值上异军突起,逐渐超越了和田玉。而这是一个由民间到宫廷,再由宫廷引领民间的过程,从乾隆朝开始并逐渐发展,到清末直至民国的短短百余年间达到了高峰。

清 带皮翡翠人物山景图山子(正、背)长二四·七厘米 宽一〇·五厘米 高一六·一厘米故宫博物院藏

清 翡翠镯(一对) 故宫博物院藏

慈禧太后坐像(局部)清宫旧藏老照片