张芝“匆匆不暇草书”本义辨说

2018-05-18辛德勇

辛德勇

匆匆不具。

东汉人“书圣”张芝(字伯英)有语云“匆匆不暇草书”,后来成为中国书法史上经常被引述的一句名言。这句话最早出自西晋时人卫恒所撰《四体书势》,《晋书·卫桓传》全文载录有这篇文章,其相关部分内容为:汉兴而有草书,不知作者姓名。至章帝时,齐相杜度号善作篇。后有崔瑗、崔寔,亦皆称工。杜氏杀字甚安,而书体微瘦;崔氏甚得笔势,而结字小疏。弘农张伯英者,因而转精甚巧。凡家之衣帛,必书而后练之;临池学书,池水尽黑。下笔必为楷则,号“匆匆不暇草书”,寸纸不见遗。至今世尤宝其书,韦仲将谓之“草圣”。刘宋裴松之注《三国志·刘劭传》以及唐初人所纂《艺文类聚》摘引此文,“匆匆不暇草书”俱作“匆匆不暇草”,应属转录时随意减省,乃是这类著述的通行做法,自可置而不问。

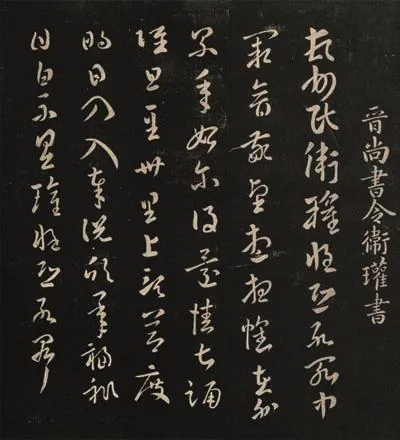

(传)卫瓘《顿州民帖》

至迟从唐朝起,就有人把张芝所说“匆匆不暇草书”理解为因时间仓促而来不及或顾不上用草书书写,即将其读作“匆匆,不暇草书”。例如唐人蔡希综在所撰《法书论》中即有论述说:张伯英偏工于章草,代(世)莫过之。每与人书,下笔必为楷则,云“匆匆不假(暇)草书”。何者?若不以静思闲雅,发于中虑,则失其妙用也。以此言之,草法尤难。

宋人黄庭坚亦有同样论述云:元符三年七月二十三日,余将至青衣,吾宗子舟求余作草,拨忙作此,殊不恭。古人云“匆匆不暇草”,端不虚语。时涪翁年五十六矣。

宋元间讲究草书书法艺术者,形容草书之难以猝然而作,甚至普遍流行有“家贫不办素食,事忙不及草书”或“信速不及草书,家贫不办素食”这样一些谚语,将草书字与有闲阶层精致考究的素食相并比:看似简单易为,实际甚难制作。在这样的社会背景之下,人们很容易同样偏向于从书法艺术角度出发,来理解一代草书宗师张芝“匆匆不暇草书”这句话,自然也很容易认同上述蔡希综、黄庭坚诸人的看法,从而使得这样的理解,成为后世的主流观点。如清人赵翼,在经过一番专门考辨后阐释说,西晋人卫恒正值草书“讲求结体用笔时,是以作草甚难,而匆遽时有不暇也”。约略同时人厉鹗亦阐释云,乃是由于“草书虽减体,其转折牵竖之妙,惟凝静不挠,始能为之”,因而才会出现“匆匆不暇草书”的说法。又如清人刘熙载也论述说:“欲作草书,必先释智遗形,以至于超鸿蒙,混希夷,然后下笔。古人言‘匆匆不及草书’,有以也。”影响所及,致使今人论及于此,大多亦做相同的解释。

然而,这并不是唯一的解释。明代末年有一位为人尊称作“羊山先生”者,即对“匆匆不暇草书”一语,做出有另外一种解释。这位“羊山先生”认为,所谓“不及作草者”,乃“不及别草再誊清也”,即谓“匆匆不暇草书”的“草”字,本来是指在正式书写前先以别纸撰作底稿,即后人所说“起草”或“打草稿”,与其采用哪一种字体来书写,其实并没有任何关系。较此稍后,清康熙时人徐咸清(字仲山),在所著《传是斋日记》中亦辨析此语云:“古人称‘匆匆不及草书’,乃起草之草,言匆匆故不及先起草稿也。”至于何以解作“起草”要比“用草书书写”更为合理,我们现在已经无法知道这位“羊山先生”和徐咸清氏的想法。

不过,与徐咸清约略同时,另有一位名叫虞兆漋(字虹升)的人,对这一问题也持有相同看法,而虞氏乃做有具体说明,谓草书之作,起自章草,当时即为“赴速急就”,“厥后张芝变为今草,较之章草,尤为便捷,而《晋书·卫恒传》乃云‘匆匆不暇草书’,似乎草书反属迟难……或者又矫为之说云:‘古人草书正不苟且,故较之楷书为更迟耳。’愚以为皆非也,盖草书自无不速者,若《恒传》所云草书,则因急遽之中不及起草,犹今人所云打草稿耳。书不起草,则不免涂抹添改,有失敬谨之意,故言及之,岂谓舞凤惊龙之笔,必吮毫濡墨而不挥之俄顷者乎”?在虞兆漋看来,释“匆匆不暇草书”之“草书”为“起草”或“打草稿”,原因有两点:第一,草书是“舞凤惊龙”无有不速的便捷书写形式,不会反而要比其他书写形式更为耗费时间;第二,庄重的书信,一般需要先拟草稿,再正式誊录。继此之后,清代中期一些文士,若杭世骏、袁枚诸人,大体也都持有与此类似的看法。

这样两种完全不同的解读,究竟哪一种更符合历史的本来面目,需要从卫恒《四体书势》本身的上下文意和秦汉时期为文作书的一般情况来做分析。

首先来看《四体书势》这段话本身的语义。在这段话当中,对于理解“匆匆不暇草书”一语具有实质性意义的文字,只是“下笔必为楷则,号‘匆匆不暇草书’,寸纸不见遗”这几句话。若仅单纯看这几句话,“匆匆不暇草书”究竟是就何而言,却显得很不清楚。

上文引述的蔡希综《法书论》,叙述此事较卫恒《四体书势》稍详,谓乃是张芝“每与人书,下笔必为楷则,云:‘匆匆不假(暇)草书。’”不过,蔡希综身属李唐一朝,时代已较西晋之卫恒要迟晚很多。因此,他指称张芝“匆匆不暇草书”这句话是写在致与他人的尺牍上,这是否符合卫恒的本义,似乎还需要予以验证。再说许多人对这句话的原始语境,一直存有不同的看法,譬如明末人倪后瞻即云所谓“忙中不及作草”一说,乃“斯人斯时所未学者草耳,未学则以为难”。其间孰从孰违,更有必要审视抉择。

东汉灵帝时人赵壹,在《非草书》一文中有论述云:今之学草书者,不思其简易之旨,直以为杜、崔之法,龟龙所见也。其扶柱桎,诘曲乙,不可失也。齿以上,苟任涉学,皆废苍颉、史籀,竟以杜、崔为楷。私书相与,庶独就书云:‘适促迫,故不及草。’草本易而速,今反难而迟,失指多矣。

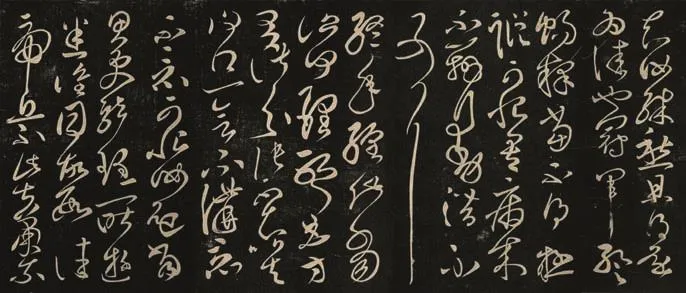

敦煌汉简草书

卫恒《四体书势》记述张芝是在杜度、崔瑗、崔寔的基础上“因而转精甚巧”;张芝说他自己“上比崔、杜不足”;刘宋王愔亦记述说,张芝“尤好草书,学崔、杜之法,家之衣帛,必书而后练。临池学书,水为之黑。下笔则为楷则,号匆匆不暇草书,为世所宝,寸纸不遗,韦仲将谓之‘草圣’也”。可见张芝正是以“杜、崔为楷”。又《后汉书》本传记载赵壹“光和元年,举郡上计到京”;《后汉书·张奂传》又记载张芝为家中长子,父张奂“光和四年卒,年七十八”,说明张芝与赵壹为约略同时人,而据《非草书》“杜、崔、张子皆有超俗绝世之才”的说法,可知赵壹撰述《非草书》一文时张芝草书已经颇为流行。所以,赵壹文中“私书相与”云云,显然是直接针对张芝所为而言;而“适促迫,故不及草”的写法,显然更接近这句话的原貌。又刘宋时人羊欣谈到“匆匆不暇草书”这句话时,也记述说正是张芝本人“每书云‘匆匆不暇草书。’”赵宋时僧人适之编撰的《金壶记》一书,在转录此语时,同样记述说这是张芝讲给别人的话。因此,蔡希综所记,应当有可靠依据,“匆匆不暇草书”确实是张芝在书信中自己题写的话。

“匆匆不暇草书”这句话是出自张芝本人,可是,卫恒《四体书势》中上下文另外两句话,却与此不同。“下笔必为楷则”,是讲世人对张芝书法艺术认可的程度,即钱锺书所释“落笔不苟,足资法范”;“寸纸不见遗”则是描写人们竞相珍藏宝爱张芝书法作品的情形。所谓“楷则”,在这里应即楷式法则之意,近人黄山释云:“楷者,法也。言其下笔便可为法则。”《后汉书》记宗室刘睦“善史书,当世以为楷则”,南朝萧梁时人庾肩吾谓姜诩等二十人“并擅毫翰,动成楷则”,都是同样的用法。

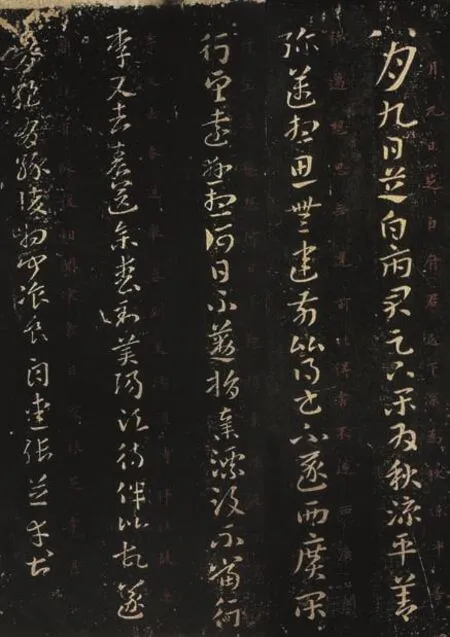

(传)张芝《冠军帖》

通读《四体书势》上下文义,这本来是一清二楚的事情,并不存在什么歧义。可是,古往今来饶有书法修养的学人,或许正因为过分集中关注书法艺术问题,反而生出许多错误的理解。例如今人刘石已经指出,宋佚名撰《宣和书谱》,改易卫恒《四体书势》“下笔必为楷则,号‘匆匆不暇草书’”云云,文句作:“每作楷字,则曰:‘匆匆不暇草书。’”并且还随意发挥论述说:“其精勤如此,故于草书尤工,世所宝藏,寸纸不弃。”像这样视“楷则”为后世之“楷字”亦即楷书体字,固属明显的谬误;然而,刘石本人另释“楷则”为隶书体字,在本质上与此并没有多大差别,也属于同一类疏失。

从卫恒这段文字的总体内容来看,不管是奉其书艺为楷则,还是竞相珍藏其手书墨迹,都只能是指张芝的草书,而不会是任何一种其他的字体。钱锺书谓“‘楷则’正指草书,非云不暇草而作楷书”;钱氏并谓《梁书·萧子云传》“善草隶书,为世楷法”云云,正是同样的用例,所说虽然尚且略欠通透精准,基本看法却差相近是。古人做事讲究谦抑,尽管政治寡头可以称王称霸,文人学士通常却不宜自己称贤称圣。张芝的“草圣”是别人戴在他头上的桂冠,“下笔必为楷则”也只能是世人对他书法的尊崇;正是出于这种高度尊崇,世人也才会“寸纸不见遗”地宝藏其墨迹。

那么,在这一段客观记述张芝书法造诣的内容当中,何以竟会忽然插入张氏本人“匆匆不暇草书”的说法?若是按照当前学术界比较通行的看法,将“草书”解作书法字体,释“匆匆不暇草书”为匆促间顾不上书写草书,这样一来,它的语义似乎又与上下文明显抵牾:即在通篇讲述张芝草书造诣的文字当中,怎么会从中插入“号‘匆匆不暇草书’”这句没头没脑的话来呢?卫恒为什么要在这里说明张芝乃无暇书写草书,而世人又如何将其草书奉之为楷则并珍重藏弆?

东汉简牍草书

这是一个非常令人困惑而又必须回答的难题,可是却从未见到有人对此做出清楚的解释。清人杭世骏曾有相关解释云:“窃以‘匆匆不暇’为句,‘草书’为句。言因‘匆匆不暇’之故,所以不为楷书而为草书。”若是仅将这一解释安放到卫恒《四体书势》文中,确实显得比较通顺,可是,这种断句方式,与前述赵壹《非草书》中“适促迫,故不及草”的相应文句,却明显抵牾;而且杭世骏本人后来也放弃了这一说法,实际并不可信从。此外,钱锺书另有解释说:“‘不暇草书’之语乃(张)芝自道良工心苦也。”“盖艺事均忌急就,而草书贵迅捷,作之者易误会为草率,古特标‘匆匆不暇’之戒焉。”这似乎是将“匆匆不暇草书”解释成为一种原则性的阐述,即张芝主张在时间匆促时不宜书写草书。这样解读,与上下文句之间虽然比较契合,可是却不尽符合“匆匆不暇草书”这句话本身的语义。因为“匆匆不暇草书”中的“不暇”二字,无论如何都是修饰“草书”或“草”字的辞语,都只能是“来不及”或“顾不得”的意思,而不应解作“不宜”或是“不能”“不得”“不可”之类的语义。况且如前所述,这句话本来有它具体的语言环境,是写在书信当中,有具体所指的对象,并非泛泛而论。所以,这样的解释,依然不能解答上面讲到的困惑。

“匆匆不暇草书”这句话既然这样费解,下面不妨变换视角,尝试从它本身所固有的语境来作解析。这句话最初既然是来自私人往来的尺牍,那么,按照通常的习惯,它在这种书信当中的涵义又应该是怎样的呢?人们私相授受的信件或曰函牍,古时通常只称作“书”。对于具有一定社会和文化地位的人来说,书既是一种互通音讯的载体,也是文章的一种主要体裁。刘勰在《文心雕龙》中对秦汉时期“书”这一文体的重要性做有专门论述说:及七国献书,诡丽辐辏;汉来笔札,辞气纷纭。观史迁之报任安,东方朔之难公孙,杨恽之酬会宗,子云之答刘歆,志气盘桓,各含殊彩,并杼轴乎尺素,抑扬乎寸心。逮后汉书记,则崔瑗尤善。……详总书体,本在尽言,言以散郁陶、托风采,故宜条畅以任气,优柔以怿怀。文明从容,亦心声之献酬也。

作为这样重要的一种文体,要想写好,就不能不慎重其事;而如同写好任何一种文章一样,对于绝大多数人来说,先起草稿,再修饰润色成文,应当是必不可少的程序。

今人所称“草稿”一词,即是由很早的古代沿承而来,一直没有改变。如《史记·屈原列传》记“怀王使屈原造为宪令,屈平属草稿,未定,上官大夫见而欲夺之”,便是著名的事例。草稿又可单称作“草”,如曹魏时“太祖尝使(阮)瑀作书与韩遂,时太祖适近出,瑀随从,因于马上具草,书成呈之,太祖揽笔欲有所定,而竟不能增损”。所谓“具草”,即是撰述草稿。称撰写草稿为“起草”,也是在秦汉时期就已经出现,如《续汉书·百官志》记东汉六曹尚书“一曹有六人,主作文书起草”。但表示“打草稿”的“起草”一语,也可以将“草稿”之“草”动词化后,单独用这一个“草”字来表示。如《汉书·董仲舒传》有记述云:“辽东高庙、长陵高园殿灾,仲舒居家推说其意,草稿未上。”这里所说“草稿”,就应当是起草文稿的意思,“草”字本身则意为起草。这种用法,还可以省略具体的宾语,只用一个“草”字来表示撰写草稿。如北魏时柳庆代替其父僧习“具书草”,僧习“即依庆所草以报”,就是这样的用例。

(传)张芝《秋凉平善帖》

基于上述词语使用情况,在这里可以明确推断,清人虞兆漋谓“若《恒传》所云草书,则因急遽之中不及起草,犹今人所云打草稿耳。书不起草,则不免涂抹添改,有失敬谨之意,故言及之”,即所谓“匆匆不暇草”,只是说明匆促间来不及起草,“书”即径直作书,以此来为书信上涂抹添改的字迹表示歉意。唐人韩愈曾将自己撰写的《复志赋》和《送孟郊序》赠送给给事中陈京,因当时“急于自解而谢,不能俟更写”,字幅上“皆有揩字注字处”,韩愈为此特地在信中做出说明,谓“阁下取其意而略其礼可也”;又宋人欧阳修因患眼病,写字困难,与人书信,时或于结尾处附缀致歉语云:“某目疾为梗,临纸草率。”或云:“目疾大作……眼稍开得才两日,犹在告中,惜目力,又不可不自书,草率。”可见对于接受阅读者来说,字有涂抹或是草率,确属失礼。至少在普通人的书信往来当中,虞兆漋所说,应该是对“匆匆不暇草书”一语原初语义最为合理的解释。

在王献之传世尺牍中,于其结尾处可见有题署“勿勿不具,献之再拜”或“益勿勿,献之白疏”诸语者,与此“匆匆不暇草书”文句极为相似。颜之推在《颜氏家训》中讲,这是一种很普遍的用法,“当时书翰,多称勿勿”;颜之推并依据《说文》解释说:“悤遽者称为勿勿。”可知这“勿勿”两字,实际上只是“匆匆”的另一种写法。在后代的书信当中,也常常可以看到类似的客套词句。如唐人李华在《与表弟卢复书》的末尾处书有“匆匆不次,华敬简”字样;明末书仪《兰讯摭言》所辑录唐宋间人在书信结尾题写的这类词语尚有:“病辱书,适昏黑,使者立复,不果详答”(出皇甫湜)、“临书草草”“病中人还,草率奉谢”(上出欧阳修)、“匆匆不谨”“旅次不尽”“人还布谢,草草不宣”(上出苏轼)、“来人去速,不即遣记”(出黄庭坚),等等。这些用例,足以印证张芝所说“匆匆不暇草书”,应当就是明清间羊山先生所说“不及别草再誊清”的意思。

至于后人借此话头,谓匆忙间不宜书写草书,那是将草书纯粹看作艺术作品的说法,与张芝致信于人,用作生活中实用的通讯手段,性质完全不同,绝不能相提并论。即使书法家再有名气,也需要像常人一样与人书信来往,写信也只是写信,而不是献技卖艺,因而也就不必特地标明书翰中是不是写出了达到时人标准的“草书”。这犹如文献记载曹魏人胡昭“善史书……尺牍之迹,动见楷模”;唐人贺知章“善草隶书,好事者供其笺翰,每纸不过数十字,共传宝之”;又“欧阳询书笔力劲险,为一时之绝,人得尺牍,为楷范焉”,胡昭、贺知章与欧阳询本人都不过是随心所欲,以书翰传言致意而已。他们这些私人信札被奉为书法范本,只是世上好事者的事情,迥非诸公初心。

前述赵壹《非草书》将“适促迫,故不及草”亦即“匆匆不暇草书”一语,解作因时间促迫而来不及书写草书,质疑说:“草本易而速,今反难而迟。”或许有人以为,“匆匆不暇草书”的文义若果真如上文所做解释,那么,赵壹与张芝系同时人,似乎不应该有这样大的误解。今案赵壹《非草书》一文,意在纠正当时人过分尊崇张芝书法,“慕张生之草书过于希颜、孔焉”的不合理状况,而因刻意纠偏,其行文遣词用句,又明显带有自身的偏颇。盖赵氏为人,本“恃才自傲,为乡党所摈”,为此曾撰有《解摈》一文,“又作《刺世疾邪赋》,以舒其愤怨”。《后汉书》本传收有赵氏此赋,读之可知赵壹为文,往往意气过盛,语词偏激。这样的人正常常会为阐发自己的观点而丧失对事物冷静客观的分析,因此出现诸如此类的理解偏差,恐怕也不足为怪。而除此之外,尚别无其他依据能够证明在东汉时期确曾有过仓促间不能书写草书的矫情说法。

张芝本来就是以擅长草书而知名,草书又是一种“用于卒迫”而“临时从宜”的“赴急之书”,正如宋人苏轼所云,“虽是积学而成,然要是出于欲速”,例如蔡邕曾记述说,他和杨赐等人在光和年间受灵帝召见入宫,每人“受诏书各一通”,俱“尺一木板草书”,这应当就是由于事出仓促。再者,按照唐朝人张怀瓘的说法,“草书之先”,本来就是“因于起草”。因而,当此“匆匆不暇草”之时,张芝更不会舍长用短,悖戾常规,另行选用其他字体。换句话说,也就是张芝署有这种“匆匆不暇草书”的书信,一般都应当是用草书书写。

‘匆匆不暇草书’这句平平常常的客套话,若是放在普通人的书信里,根本不会引起丝毫关注,更不会被赋予特别的意义,但这是写在‘草圣’张芝的笔下,是写在张芝‘下笔必为楷则’的草书信函里。张芝的墨迹既然‘寸纸不见遗’地为世人竞相宝藏,这些书信当然也不会例外,而且书信还是名人手迹最主要的收藏来源。

很早就有人作为艺术品来收藏书法名家的尺牍。如西汉末时人陈遵“性善书,与人尺牍,主皆藏去以为荣”;前述唐人竞相珍藏贺知章和欧阳询的信函,并将其奉为“楷范”,也是很有代表性的例证。后人美称书信为“法帖”,就是基于这样的事实。当“匆匆不暇草书”这句客套话和张芝这些信上作为艺术名品的草书字迹映衬在一起的时候,人们很容易借用它的字面来有意衍生出一种似是而非的双关语义,即人们故意将其曲解作“匆匆不暇”之中所写“草书”,以“匆匆不暇”来反衬张芝书法艺术之精妙绝伦。也就是说,乃是由世人特地将张芝之书法墨迹冠以“匆匆不暇草书”一名,故卫恒谓之曰“号‘匆匆不暇草书’”。

卫恒所谓“号”者,犹言“世号”,即世人通行称呼。刘宋王愔《文字志》称晋人王修“明秀有美称,善隶行书,号曰流奕清举。”又《新唐书·吕向传》记吕氏“工草隶,能一笔环写百字,若萦发然,世号‘连锦书’”。这与卫恒《四书体势》记述张芝“下笔必为楷则,号‘匆匆不暇草书’”,正是同样的句法。在借用某人自己的话为其冠以别名来指称其人其事这一点上,文献中也不乏相似用例。如唐人苏味道为相臣,“特具位,未尝有所发明,脂韦自营而已。常谓人曰:‘决事不欲明白,误则有悔,摸稜持两端可也。’故世号‘摸稜手’。”清人周寿昌在所著《思益堂日札》中尝集录宋代以来如车斤御史、鹅鸭谏议、虾蟆给事等诸多因言论荒唐而得谑名的官场人物,性质也都与此相类。虽说这些谑名,与张伯英之“匆匆不暇草书”相较,一誉一毁,意向恰正相反,但在借用其辞而双关彼人彼事这一点上,却属同样的修辞方式。清人张澍曾一本正经地诘问说:“或乃以为不暇为草稿,非也。试思伯英草圣,以能草得名,岂以起草稿得名乎?”如此解事,诚可谓“不如不解”,恐怕只能别之为不懂欣赏双关妙语的煞风景话而不予置评了。

其实,近人黄山早已道破卫恒《四体书势》文中这一玄机,在上个世纪20年代即曾清楚指出,所谓“号‘匆匆不暇草书’,‘匆匆不暇’当即其草书之名,省言之即‘急就’是已”,这理应是卫恒《四体书势》中“号‘匆匆不暇草书’”这句话唯一的正解,即人们借用张芝本人在书信中一句很普通的客套话,从中引申出特定的语义,用以称颂这位“草圣”的书法。遗憾的是黄氏这一不同于流俗的见解,只是在校刊王先谦《后汉书集解》时,附缀在此书相关卷次正文之末,一直未能引起研究者注意。

《易·系辞》曰:“君子动则观其变而玩其占。”知凡事欲求得内在意蕴者,其要义乃在因乎变动以寻绎之。审度“匆匆不暇草书”一语的涵义,最重要的就是要细心疏通原始文献出处的上下文义,从而区分开在不同的语言环境下,其原初语义与衍生语义的差别;否则,不拘怎样解释,都会有扞格难通的地方。前人研究这个问题,各执一词,互不相容,其实都只是看到其语义演变过程当中的某一个侧面,因而也就无法求得通解:释作因时间匆促而来不及起草者,是只看到张芝其人使用这一词语的本义;而释作因时间匆促来不及书写草书者,则是更多关注他人在诸如《四体书势》等文献中引述这一词语时衍生出的新义,复又因未能察明其语义演变的源流关系,没有能够准确地诠释出这重衍生语义。

卓鹤君 中国美术学院教授、博士生导师。