从谢无量的签名特征管窥其书风变化

2018-05-16康耀仁

□ 康耀仁

谈到20世纪的书家,不能不提谢无量。

谢无量早年潜心学问,得到孙中山赏识,并担任其机要秘书,追随革命。抗战期间,谢无量辗转各地,1940年寓居成都,靠鬻文卖字为生。技艺的成熟加上学养的积累,使谢无量的书法意蕴高华,迥出时流。革命不成,却因生计而挥洒笔墨,最终获得成功。如此转型,20世纪书坛较典型的有两位:一位是康有为,再有一位就是谢无量。

成功的艺术必有特定的风格。所谓风格,无非是技法和形态的表现特征。

不同时期,呈现不同的书法风格,应是任何书家的常态。只要署具年款的作品充足,便可将之分类归纳,并以此为参照,寻找到时间点相同或相近的无年款作品,从而形成变化又连贯的风格链条。如文徵明、董其昌、弘一的书法作品,年款顺序较为完整,排列时序相对容易;沈周的书法,年款虽有断档,但依据前后变化的关联信息,多数的断档都可填充;相对而言,排列王蒙的作品时序较难,因为其存世作品仅24件,署有年款的才5件,但根据这些作品相互交叉的信息,判断无年款作品的前后时间,也并非难事。

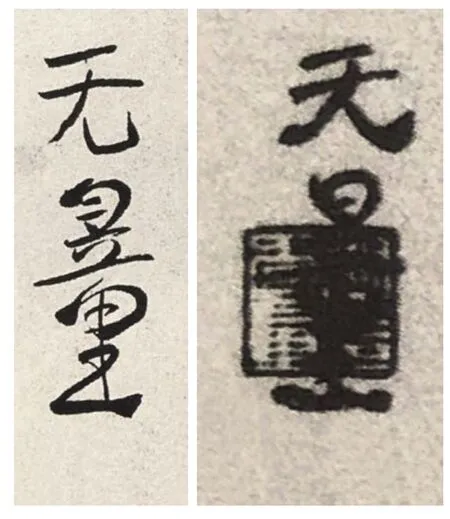

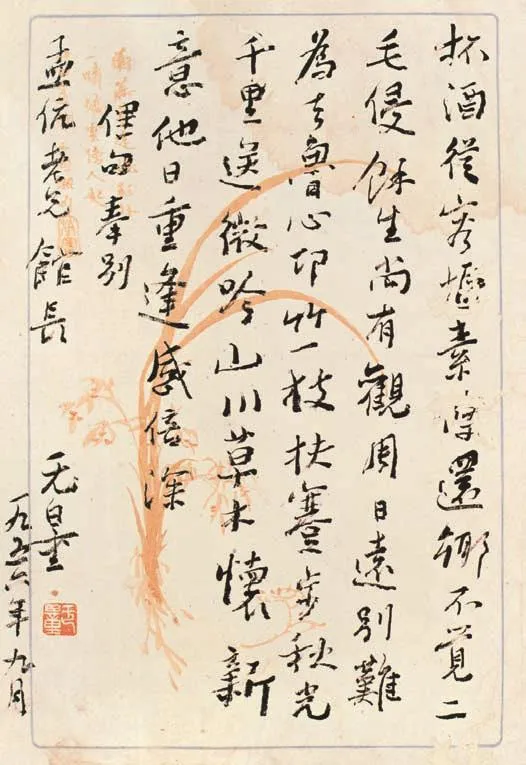

图1 谢无量42岁签名

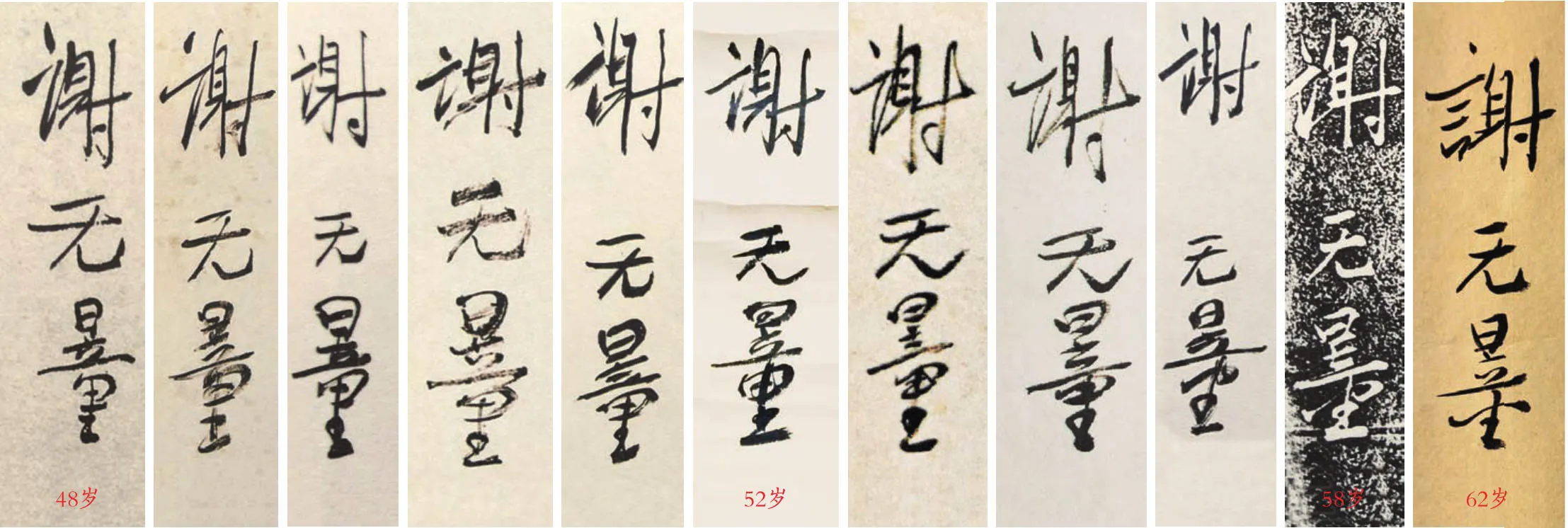

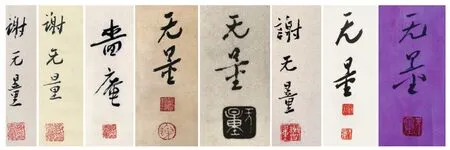

图2 谢无量48-62岁签名变化情况

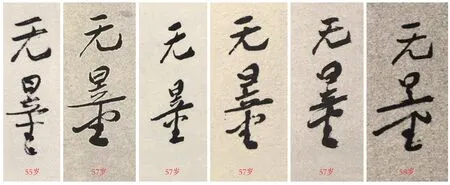

图3 谢无量55~58岁签名

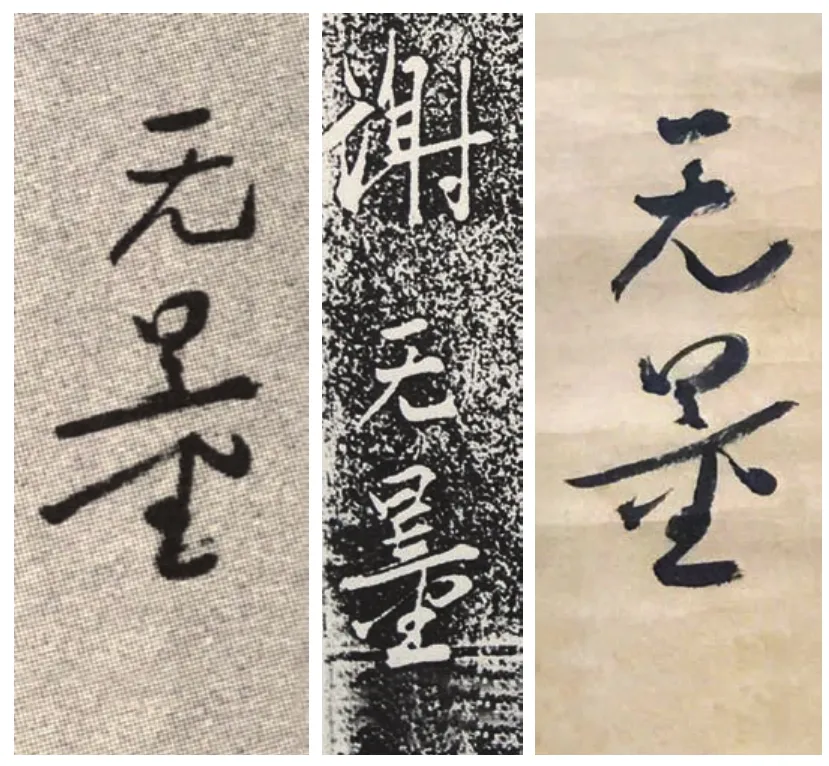

图4 谢无量58岁签名多样化(自左至右:4-1、4-2、4-3)

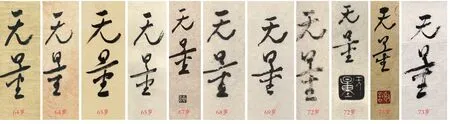

图5-1 谢无量60-73岁签名

图5-2 谢无量60~73岁签名

图6 谢无量签名组合结构分析

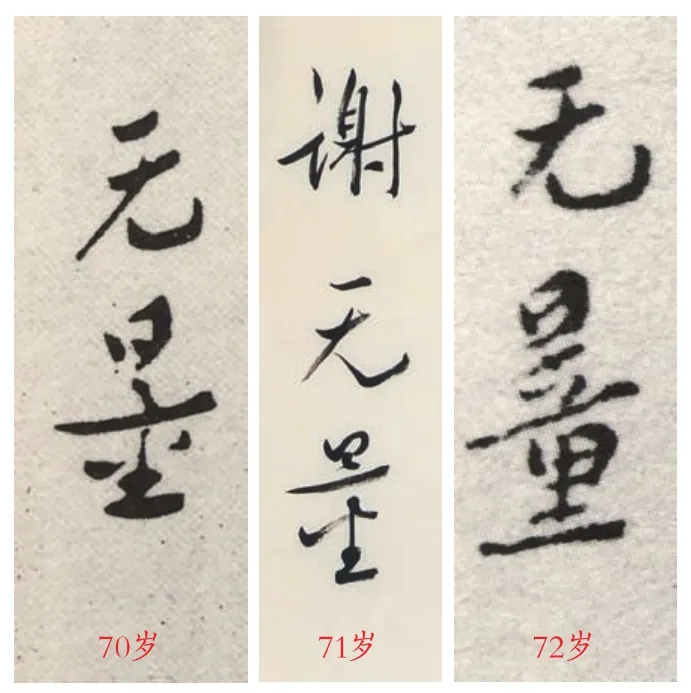

图7 谢无量70-72岁签名

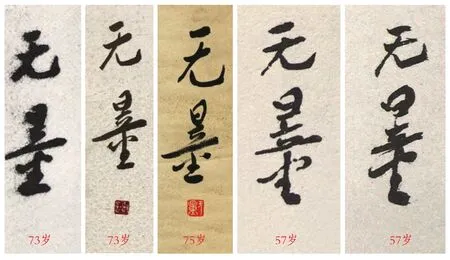

图8 谢无量70岁后签名“量”字变化之一

图9 谢无量70岁后签名“量”字变化之二

图10 谢无量70岁后签名“量”字变化之三

时序完整的书法风格链条,是检验作品最有效的“样品系统”。同样的时间,若是单项的技法、形态差异太大,则值得怀疑,若是多项不符,则可完全否定,用科学的方法进行判断,即便否定名作也不足为奇。如果是无年款的真迹,则可凭此“样品系统”推断其相关的年份。

技法和形态,可涵盖整个作品,但关键处应在签名。正是根据不同的签名特征,20世纪,王方宇完成了朱耷的作品分期,而李闻慧更是详实地归类出董其昌签名的变化轨迹。

纵观谢无量的书法特征,前后变化较大。稍加归纳分类,发现不同时期的作品,虽然年份衔接不是很完整,但主线基本清晰。当然,与其他名家一样,其签名的形态结构,在不同时期都会有微妙的变化。

据我所见,谢无量书法最早的年款,署于42岁,仅书“无量”二字。“量”字由上“日”下“童”组合,虽然偶有连笔,但笔画交代完整。“无”字一撇起笔在上横居中,末笔竖弯钩,钩向朝内,底下最后一横拉长。另有一件写于42岁的扇面作品,也是“无量”款,或因是扇面小字,“无”字末笔打勾(图1)。

根据目前的资料,谢无量花甲之前,缺少年款作品的时间段有如下几个:43-47岁,49-51岁,53-54岁。而署年48岁的作品,至今仅知一件,签署“谢无量”,基本是在42岁基础上的微调。其“量”字基本不变,只是最后一横收短;“无”字的撇画起笔在第一笔橫画的右端,两者交叉在45度左右。尾笔的竖弯钩部微微往上斜,朝外出锋。

与上述48岁签名相近的“谢无量”三字签名,52岁、58岁和62岁也各发现一件(图2)。从布局看,48岁签名的字距基本均等。52岁之后,“谢”与“无量”拉开间距。从书写习惯看,“无”的末笔,在52岁写成斜挑钩,不同于48岁、58岁和62岁的竖弯钩。“量”字的处理,48岁延续42岁的写法,“田”完整交代,52岁之后,则简化为两点。从“无量”的变化,大致可知:

首先,从42岁至48岁,时间虽长,但因技法形态一脉相承,所以,签名特征介于两者之间的,都应属于这个阶段。

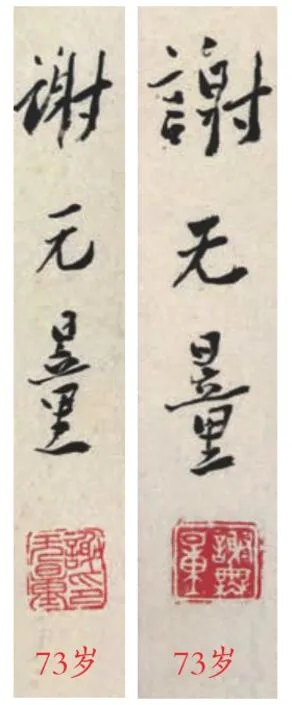

图11-1“谢无量”三字签名对比

图11-2 “谢无量”三字签名对比

图12 谢无量73岁后无年款作品签名

图13 谢无量76岁前后签名

其次,52岁之前三字款,即“无”字末笔写作竖弯钩,“量”字中间“田”书写清楚。如果三字间距均匀,其时间应是靠前,而姓、名间距拉开的则时间靠后。

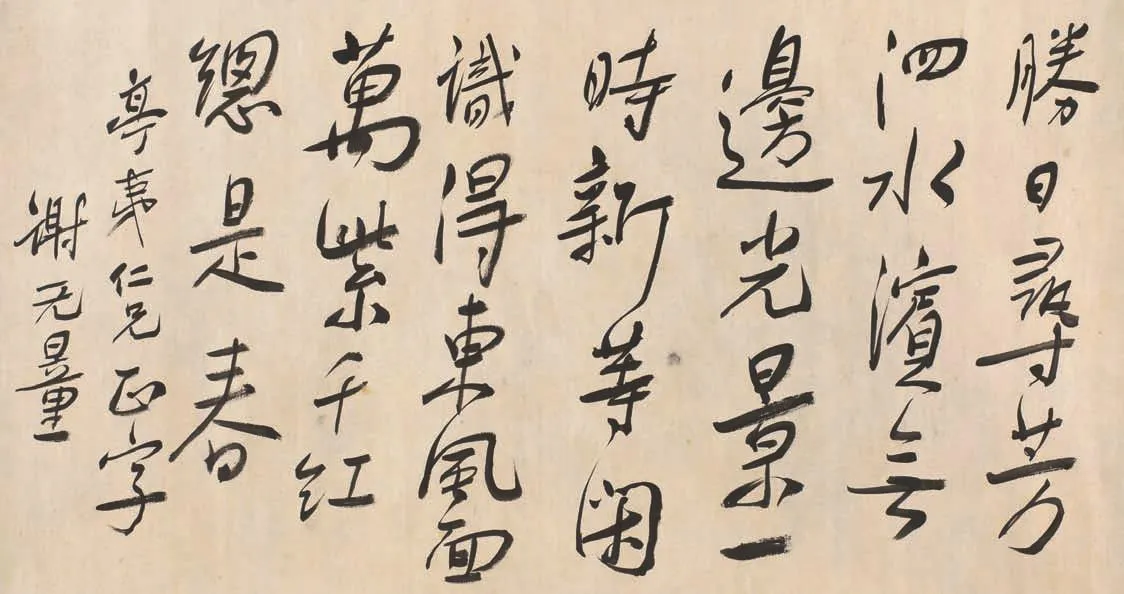

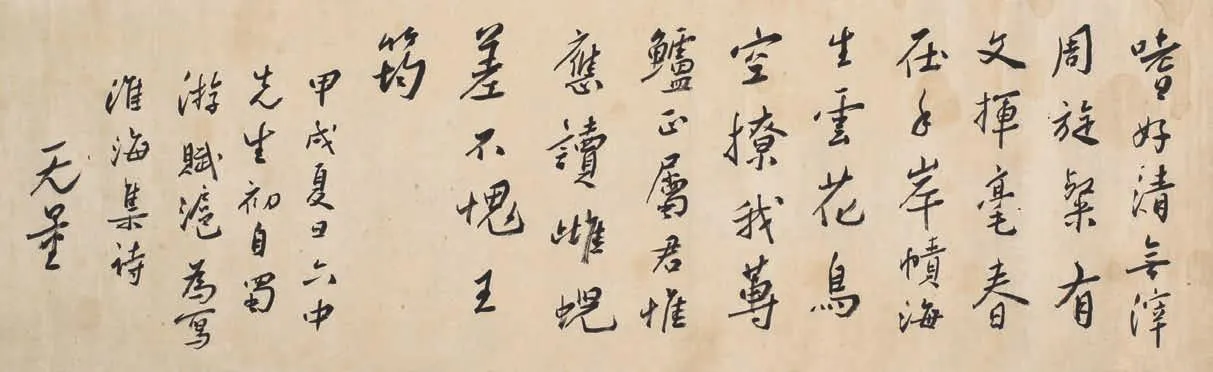

图14 谢无量 自作诗三首 纸本

第三,52岁时,“无”的末笔从竖弯钩改为斜挑钩,“量”字保持原来的模样;但到了58岁,“无”字末笔回归竖弯钩,“量”字中间“田”却省略为两点(图2),三字款和二字款都是如此。那么,这一签名特征变化的时间点在哪儿呢?

笔者找到了谢无量的一件55岁的二字签名,“无量”与上述58岁的书写习惯基本一致。这说明,这个样式至少在55岁便已出现。而55岁的二字款样式,延续至58岁。但若时间靠后,“量”字中间一横的倾斜度便会偏大,两点的距离也更宽(图3)。

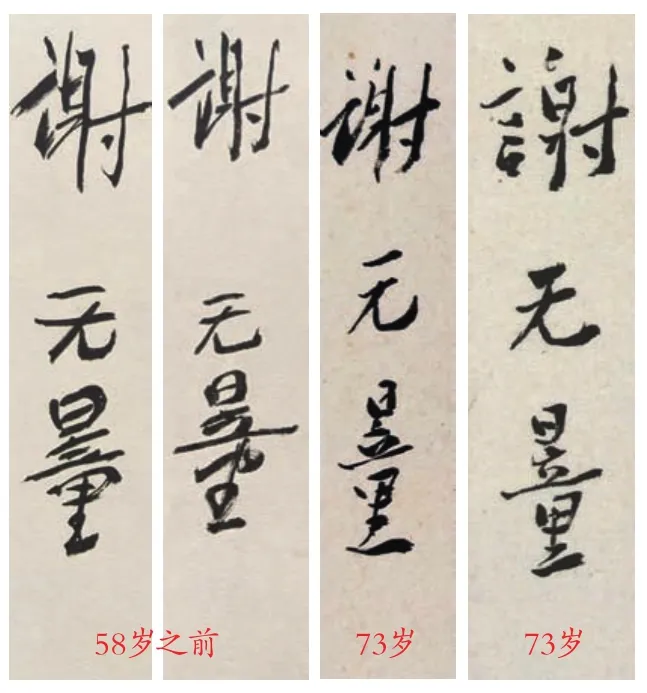

笔者注意到,谢无量在58岁时,签名比较多样化,三字款和二字款同时存在。“无”字末笔,既有打勾,也有竖弯钩。“量”的“日”部,不再是一笔一画的楷法,多数以草法圈绕成“口”字形,或将“日”部末笔点在“口”底。同时简略“立”字上部,成为上下连缀的斜点(图4)。

至此,谢无量签名形态的基本要素已经具备。“无”的末笔,竖弯钩还是挑钩;“量”字中间,写成“田”或是两点,“立”部是常规书写,或是简化为竖点,上部是“日”还是“口”,在其不同阶段的签名中,所有的变化,无非就是在这几个关键部件来回调整。

谢无量在辛巳(1941年,58岁)年秋的签名样式(图4-3),从60岁开始相对稳定地沿用:“量”字的“立”部,简略成上下连缀的斜点,“田”则以左低右高的两点替代。“无”的末笔写成斜挑钩(图5),但这种变化按前后时间还略有不同:

60-63岁期间,“无”字底部大多向外拓展,挑钩的角度不太稳定,大多大于90度,甚至带有竖弯钩的笔意;64岁之后,钩端稍微拉长,挑钩大致相当或略小于90度,钩画的最低处,基本与“量”字“日”部的右上角在一条垂直线上(图6)。

从整体看,这个签名样式的“无”字都偏大,“量”字紧凑而瘦长,一直到73岁都还是如此。

但从70岁开始,这个样式开始掺杂其它写法。如:癸巳(1953年,70岁)初冬的《“三峡二年”联》,“无”字写法仍是竖弯钩,而甲午(1954年,71岁)元旦完成的大中堂《茅屋为秋风所破歌》,署“谢无量”,“无”字虽然打勾,却又类似倾斜的竖弯钩。这两件作品的“量”基本没变。而乙未(1955年,72岁)正月的楷书《背临洛神赋十三行》,“量”字恢复至原来上“日”下“童”的写法,“无”的末笔写成竖弯钩(图7)。

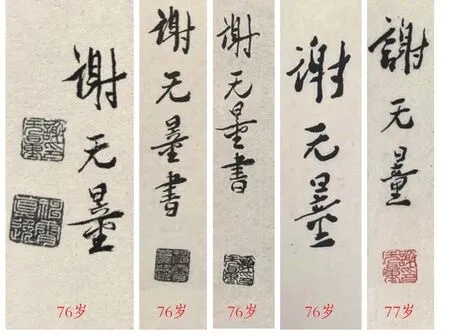

通过进一步比对,我们发现70岁偶尔出现的“无”字竖弯钩写法,在73岁之后已然成为常态。但“量”字出现三种写法:

1.延续之前“立”部的一点一横,“田”简化为两点的常态写法(图8)。

2.“立”部笔画完整,“田”简化成两点,回到57岁的结构(图9)。但之前的两点较低。

3. 上“日”下“童”,完整交代笔画(图10)。

而更多73岁的作品,再次出现三字款,“无量”的结构保持上述58岁签名(图4-2)的特征。同是三字款,将62岁之前与73岁之后相比较,两者的大小和用笔都有所变化。前者要么相互紧凑,要么讲究疏密关系,但不管如何,行笔爽快。而后者字距疏朗,行笔迟涩,“谢”字较大,“无”字最小,“量”字拉长。从细节比对,前者“射”部下面两笔,多数平齐或右侧下垂,末笔上挑;后者则右侧略短,“寸”部钩向斜下方出锋(图11)。

与此签名相似的作品大多不署年款(图12)。

从图12签名样式和书法特征看,这些作品均属73岁所书。

从目前的资料看,73至75岁期间,既有二字款,也有三字款。这之后的三字款,直至78岁,“谢无”两字与73岁的样貌基本一致,但是“量”字的“田”又重回两点写法,“无”字末笔,有斜挑钩,也有竖弯钩(图13)。

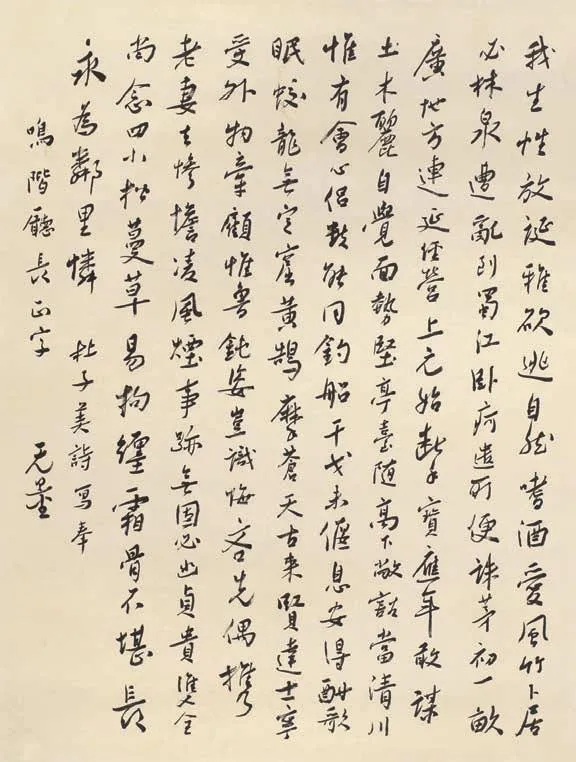

78岁之后,不曾见到有年款的作品。但从技法特征分析,那些行笔迟涩,呈现天真烂漫状态的作品,都是谢无量人生最后几年的作品(图14)。

通过分析谢无量不同年份的签名特征,三个重要的时间转折点已然清晰,分别为:57岁,73岁,78岁。其时间点正好与谢无量的书风变化节点相吻合,而且,这竟然与他的人生际遇密切相关。

基础期

从谢无量的生活经历看,1937年抗战爆发后,谢无量开始逃亡,先往汉口,次年到香港,1940年先回重庆,再迁成都。期间颠沛流离,自然难以静心研习书法。所以,定居成都之前,其作品总是流露出一股躁动不安的情绪,缺少沉静之气,大多结构形态也不太合理,乃至涣散,签名同样存在这个现象(图15)。因此,庚辰(1940年,57岁)之前的作品,都应归入第一阶段的基础期。

成熟期

谢无量定居成都后,没有了原来报刊编辑或大学任教时的固定收入,不得不靠撰写联文、卖字为生。正是这种不间断的重复书写,解决了谢无量书法的技法问题。比对1940年(57岁)前后的作品,可知其中的差异的确明显(图16)。因此,58岁之后的签名,在势态上显得成熟,目前书界认可的谢无量书风(包括签名),基本上是从这个时间开始的,其58岁签名的多样化,便是书风逐步成熟的尝试。之后,谢无量进一步回归传统,在1946年(63岁)前后,以小字为主,仅在诗笺册页抄写自作诗词便达到十几本。至此,谢无量的技法愈发精微,字形也愈发自如,逐渐天真平淡,因此,在58岁之后的相当长时间,其签名样式相对稳定。

1956年(73岁),对于谢无量而言,是人生重要的转折点。1月份他到北京参加第二届全国政协二次会议,同年8月应邀赴京担任中国人民大学教授。9月份,有致刘孟伉的诗笺,谢无量的书法一改以往的率意,变得节奏缓慢,线条迟涩古拙而苍厚(图17)。因此,自58岁至73岁在成都期间的书法,可归为成熟期,是谢无量书法历程的第二阶段。

融合期

如上述1956年9月谢无量《致刘孟伉诗笺》这样的风格出现之后,便一发不可收,连续创作一大批风格相近的作品,并且大多带有年款。不管内容还是签名,字形偏小,线条较细,说明这一变化并非偶然,而是年龄、积累以及见识等多种因素综合产生。但是谢无量并没有死守这条审美脉络,在73岁至78岁这一时段,谢无量线条质感在率真劲健与迟涩古拙之间来回变换,并逐渐融合,形态脱去有意经营的痕迹,常现意外之趣。

书画家最忌讳的是风格成熟定型之后便一成不变,大家之所以成为大家,最重要的特质便是突破自我,衰年变法,不断地融合各种矛盾关系。

需要提及的是,谢无量的作品大多不钤印鉴,至于原因,有多种解释,却都不能得到证实。但在72至76岁期间,挂轴作品大多钤印,这种现象,如果不是有大量的例子作证,笔者也未曾料到。经整理,谢无量的印鉴大致如下(图18)。

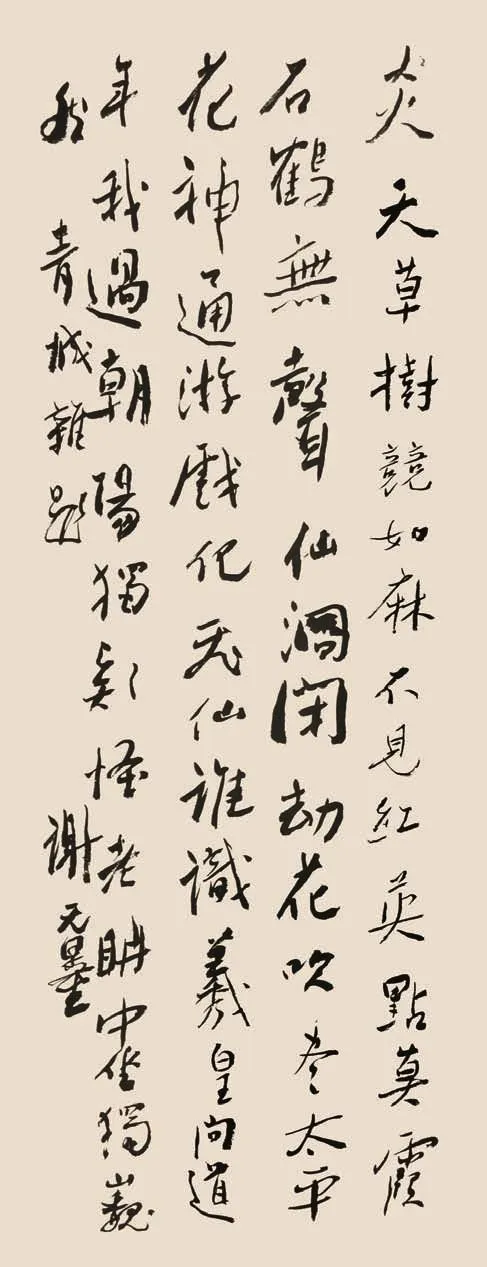

绚烂期

经过探索期的不断探索和融合,谢无量的书风在78岁之后,不计工拙,意趣天成,进入无意于佳乃佳的无我境界。所谓人书俱老,当指这个阶段(图19、图20)。

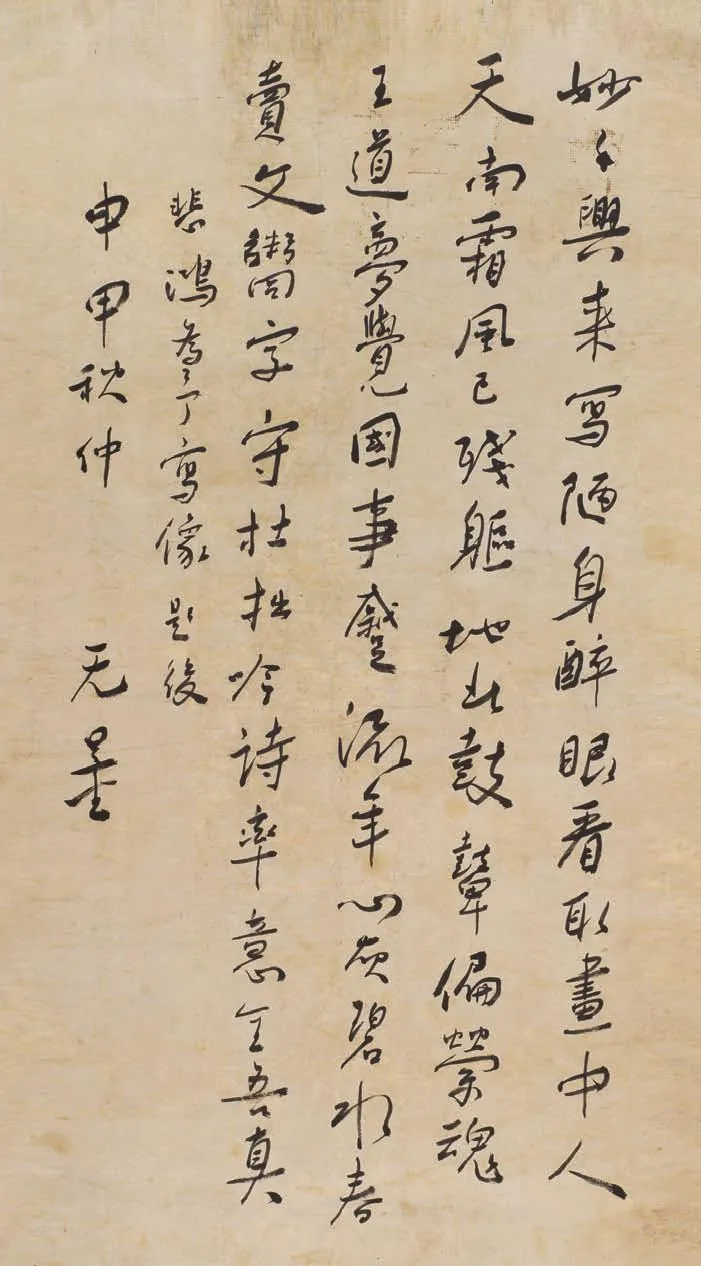

在研究谢无量的签名过程中,颇令人意外的是,其作品中竟还有多件误写了年款。有一件款识“申甲”,从书风和签名看,这是甲申年的风格,只是顺序写反了(图21)。

图15 谢无量 朱熹《春日》诗 纸本

图16 谢无量 录杜甫诗 纸本

图17 谢无量 致刘孟伉诗笺 纸本1956年

图18 谢无量常用印

另一件为六中先生所书的横幅,题识“甲戌(1934)夏日”。按,此年谢无量51岁,但其51岁前后的签名尚未出现这件作品中的写法,当时书风也远远没有这样精熟。从其创作期寻找与“甲戌”相关的年份,分别有甲申(1944年)、丙戌(1946年)和戊戌(1958年)。从局部的签名特征和整体的书法风貌,该件作品创作时间都指向丙戌年,此时谢无量63岁(图22)。

图19 谢无量 青城杂题 纸本

图20 谢无量 书《古诗》 93×28.5cm 纸本释文:甚处安天地,何劳问有无。居人妨壁柱,贫子得衣珠。谢无量。

图21 谢无量 题徐悲鸿写像 93×28.5cm 纸本 1944年

图22 谢无量 秦观《答米元章》诗 纸本 1946年

图23 谢无量行书扇正、背面局部对比

近日出现的文物公司旧藏扇面,正背两面的书风完全一致,且印色和包浆也显示同一个时期的钤印,但是,年款却分别题识“己亥(1959年)”和“辛亥(1911年)”,如此精熟的作品,显然与辛亥年无关,那么,剩下的只能是己亥,这个判断,与该年的书风和签名特征完全符合(图23)。

或许很多人会质疑,谢无量是大学问家,怎么可能会写错年款。其实,写错年款或写错字的现象古人就经常有。明代中期,沈周、仇英有过,明末的董其昌更是屡屡出错。

因此,我们没有必要将前贤完美化,越是大家,越有可能不拘小节。■