还看民国博山陶瓷

2018-05-14赵晓林

赵晓林

一提起中国陶瓷,大部分人都会在第一时间想起“瓷都”景德镇,但是,在山东,也有一个被称为“陶瓷之都”的城市——博山。

博山是我国五大陶瓷产地之一,制陶历史悠久。据史料记载和考古论证,远在新石器时期,博山地区开始制造和使用陶瓷,距今已有 6000 年历史。

据史载,宋代的博山,瓷器生产就已经非常发达了。大街南首窑在当时已开始烧制“雨点瓷”“茶叶末”等釉产品,各种陶瓷器物的质地、造型、装饰等,基本与宋代的窑村窑相似,大部分是碗、盘、杯、罐、枕、盏等日用生活用品。

从明到清,前后400多年,是博山陶瓷业的昌盛时期。据考,当时的博山从城内到近郊,方圆二十里,就有十几家窑场争芳斗艳。博山很快发展成为这一带的陶瓷中心。清代中叶,博山陶瓷继续发展,而且不同地点的产品各具特色。随着生产的发展,城镇中也出现了瓷器张列、窑货设市、商贾云集的繁荣局面。产品除销本省各地外,并大量外运河北、河南、江苏等诸省。清末博山的陶瓷业曾一度走向衰败,这座有着悠久产瓷历史的古老城镇也随之萧条。

清光绪三十一年(1905),山东省工艺传习所总办黄华委古董商王子久在博山下河街设立工艺传习所,研究改良陶瓷生产。恢复了宋代的茶叶末釉,对白釉陶瓷的着色、烤花、彩绘以及仿古瓷的研究改良,都起到了一定的作用。

1931年,国民党山东省政府实业厅又在博山资建“山东模范窑厂”,采用机械生产,以当地原料制造透明瓷器,为全省陶瓷工业历史上之创举。所制日用瓷、卫生瓷、电瓷品种达40余个。据当时统计民营窑厂达129家,窑炉156座,产品行销本省及河北南部,尤以东北销路最多。“九·一八事变”后,东北三省的销售渠道断绝,华北销路滞涩,窑炉锐减到90座,生產断断续续,难以维持。“七·七事变”后不久,博山陶瓷生产落入日伪手中。致使大批手工业户和窑厂停产倒闭,工人颠沛流离,弃艺改行。

抗日战争胜利后,因当时时局混乱,博山陶瓷业又遭到极大破坏。到解放前夕,除少数窑厂苦撑,生产民生必需的碗、盆外,其他陶瓷品则完全停产,整个行业一片凄凉景象。

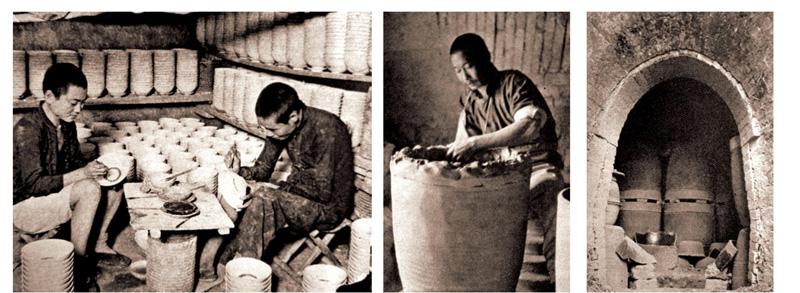

从20世纪30年代和40年代拍摄的老照片中可以看到,民国时期的博山陶瓷业还能勉强维持,但所烧造的产品大都以比较粗陋的大瓮、罐、碗等民间日用陶瓷器为主,很少烧造精细的摆设瓷,这也说明这一时期的博山陶瓷业正处于一种较为粗放化的生产状态下,所得利润也不会太高。在老照片中,陶瓷器制作者和窑工穿着非常粗朴、简陋,这也和他们当时的收入及生产环境是相符的。

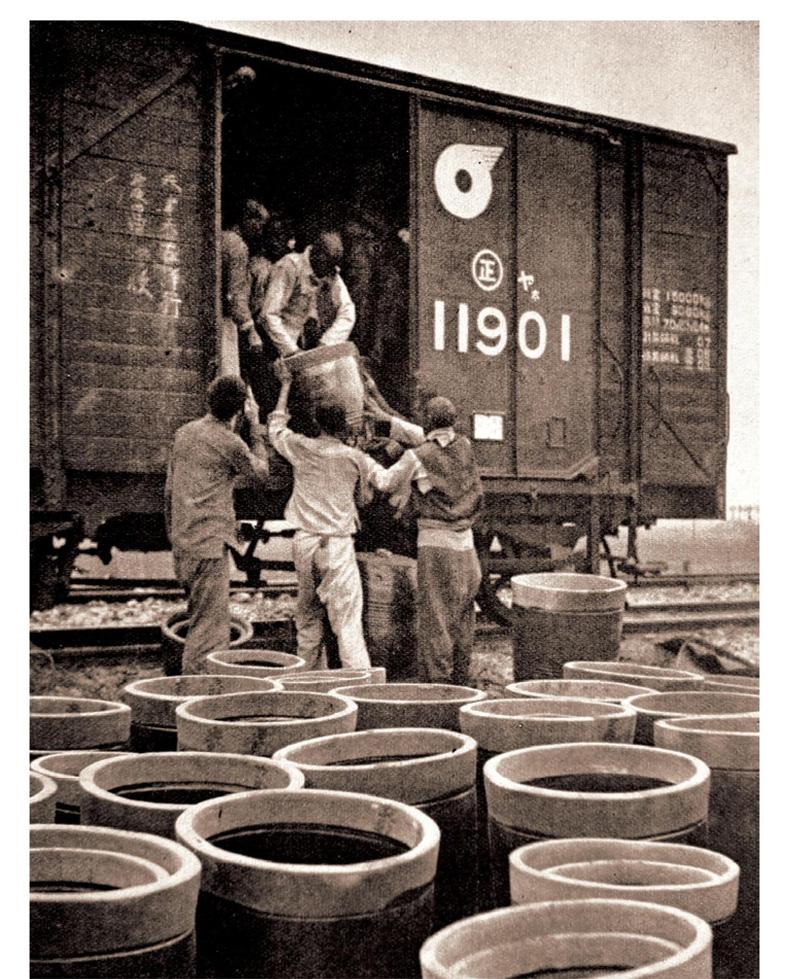

当时,博山陶瓷对外运输主要是靠骡马背驮。后来,随着火车的开通,更多的陶瓷依靠火车外运,这使得博山的陶瓷业继续蓬勃发展。

博山的古窑外形酷似馒头,因此又被当地人称作“馒头窑”。据称,烧窑时,工人们将盛有陶瓷制品的匣钵按行、柱顺序摆放在窑内,再将窑口封住,留有一个小口,俗称天眼,用作察看和测试窑内温度。在过去,一窑烧制短时几天多则半月,由于当时没有温度计、湿度计等,窑内的温度和湿度全凭借窑工的经验来掌握。这种古窑在老照片中也有清晰的显示。

1948年3月,博山解放,博山陶瓷进入了一个崭新的时代。在中国共产党和人民政府的领导下,有计划地兴建了一批新厂,经过几十年艰苦不懈的努力,已逐步发展成为既有日用细瓷、艺术陈设瓷,又有电瓷、化工陶瓷、建筑卫生陶瓷、特种陶瓷和各种耐火材料的新型陶瓷生产基地。

直至今日,博山还现存有清代、民国时期的宋家窑、侯家窑、李家场窑等陶瓷古圆窑 20 余座,为当今的人们回想当年的博山陶瓷留下了一份难得的记忆!

(图片由作者提供 编辑/吴洁)