以敷国用:宋代户绝田流转与规制问题研究*

2018-05-10张京凯

张京凯

(中国政法大学博士后流动站,北京100088)

宋代“户绝田”是一种“官田名。宋代依据户绝条贯没纳入官的户绝之家的庄田。属各地常平司,允许随时估价出卖。若出卖不行,则由原佃莳或分种之人供纳原税,改立户名,或者召无田产户承佃,输纳租课。”[1]随着“田制不立”“不抑兼并”政策的推行,宋代土地日益私有化、商品化,官田流转和配置也受此影响。历史学和经济史学界曾对户绝田性质①学界大多认为户绝田是官田的来源之一。相关论述参见程溯洛《南宋的官田制度与农民》,《历史教学》,1953年第8期;侯外庐《中国封建社会土地所有制形式的问题——中国封建社会发展规律商兑之一》,《历史研究》,1954年第1期;杨仪《北宋土地占有形态及其影响》,《历史教学问题》,1958年3月号;杨国宜《南宋大地主土地所有制的发展》,《史学月刊》,1959年9月号;张邦炜《论宋代的官田》,《西北师范大学学报》,1962年第4期;魏天安《宋代〈户绝条贯〉考》,《中国经济史研究》,1988年第4期;姜密《宋代“系官田产”释义》,《厦门大学学报》,2003年第4期。、来源和归属②相关论述参见[日]滋贺秀三《中国家族法原理》,东京:创文社,1967年版;魏天安《宋代官田的数量和来源》,《中州学刊》,1991年第4期;曾琼碧《宋代官田的来源以及官私土地的相互转化》,《中山大学学报》,1993年第1期;李锡厚《宋代私有田宅的亲邻权利》,《中国社会科学院研究生院学报》,1999年第1期;姜密《宋代“系官田产”研究》,厦门大学2003年博士学位论文;魏天安《宋代官田鬻卖规模考实》,《史学月刊》,2005年第1期;魏天安《宋代的户绝继承法》,《中州学刊》,2005年第5期;姜密《试论宋代“系官田产”的产权变动与“亲邻关系”》,《河北师范大学学报》,2008年第1期;刘云《宋代产权制度研究专题研究》,厦门大学2007年博士学位论文。、处置和租赋③相关论述参见关履权《宋代的封建租佃制》,《历史学》,1979年第1期;葛金芳《关于北宋官田私田化政策的若干问题》,《历史研究》,1982年第3期;漆侠《宋代租佃制及其发展》,《陕西师范大学学报》,1982年第4期;关履权《宋代封建租佃制的发展与阶级关系的变化》,《史学月刊》,1985年第1期;杨康荪《宋代官田包佃述论》,《历史研究》,1985年第5期;葛金芳《宋代官田包佃成因简析》,《中州学刊》,1988年第3期;魏天安《宋代〈户绝条贯〉考》,《中国经济史研究》,1988年第4期;葛金芳《宋代官田包佃特征辨证》,《史学月刊》,1988年第5期;葛金芳《宋代官田包佃性质探微》,《学术月刊》,1988年第9期;葛金芳《宋代官田包佃作用评议》,《江汉论坛》,1989年第6期;杨际平《试论宋代官田的地租形态》,《中国经济史研究》,1990年第3期;石瑞丽《试述宋代官田的招标投标范围》,《兰州学刊》,2010年第2期;魏天安《宋代官营经济史》,北京:人民出版社,2011年版。等问题有所论及,法律史学界对上述问题亦曾有所论及④相关论述参见张晋藩总主编《中国法制通史》(宋代卷),北京:法律出版社,1999年版;张晋藩《中国民法通史》,福州:福建人民出版社,2003年版;蒲坚《中国历代土地资源法制研究》,北京:北京大学出版社,2011年修订版;张晋藩《中华法制文明史》,北京:法律出版社,2013年版。。这为开展宋代户绝田专题研究奠定了基础。然而,既有研究成果多为碎片化论述,多将户绝田作为论述宋代官田相关问题的论据来使用,而对其自身的学术价值重视不够。笔者认为,宋代户绝田的产生、流转与规制涉及中国传统的继承制度、土地制度、财税制度等,是了解中国传统文化的一个重要窗口。对其进行系统深入研究,具有重要的学术价值。

一、户绝田的产生和来源

宋代户绝田产生于户绝之家发生“户绝”①《中国法制史大辞典》将“户绝”解释为“人死后无人继承遗产之户”,将“户绝资产”解释为“指无子嗣而夫妻双亡后遗留的财产。对户绝资产的处理,唐代法律始有明确规定。……宋代关于户绝资产的规定更详备。”参见蒲坚《中国法制史大辞典》,北京:北京大学出版社,2015年版,第454—455页。法律事实之时。从性质上看,户绝田产生之初仍然具有“民田”属性,只有依据法令将这类土地没纳入官之后,才具有“官田”属性,成为国有土地重要来源之一②宋代官田与民田的来源均呈现多元化的特征,这方面的文献记载较为丰富。例如,《宋元学案》记载:“……臣请言之:曰营田,曰力田,曰屯田,曰官庄,曰荒田,曰逃绝户田,此边田之在官者也。曰元请佃田,曰承佃田,曰买佃田,曰自陈赎佃田,此边田之在民者也。”(参见[清]黄宗羲《宋元学案》卷五十六《龙川学案·龙川同调·知州王厚轩先生自中》,[清]全祖望补修,陈金生、梁运华点校,北京:中华书局,1986年版,第1847页。)可见,没纳入官后的户绝田性质上属于官田。。笔者认为,“户绝”的法律事实可分为常态的“户绝”法律事实(如户内人口自然消减)与非常态的“户绝”法律事实(如战争、灾异、疾疫、犯罪株连、意外事件等)。常态的“户绝”法律事实是户绝田形成的基本原因,非常态的“户绝”法律事实加速了户绝田的形成及其规模的扩大。

户绝田主要来源于以下田产:一是无人继承的民田。翻阅宋代史料,我们常常会发现因战争、灾荒、疾疫等原因而“死者甚众”“溺死者众”“疫死者众”“死者半”“死者……万”的记载,死亡人口之多,触目惊心!兵燹灾伤之后,户绝之家激增,产生大量无人继承的民田。这些田产依据法令没纳入官后,遂成为户绝田。官府往往将这些户绝田以鬻卖、租佃、拨充等形式进行有效再利用,其收益多作为官府杂税收入,以供赡军、赡学、赈济等支用。例如,在第二次兴学运动之际,神宗熙宁十年(1077)春正月癸巳“诏以光州固始县户绝田赐国子监,赡生员……”[2]又如,钦宗靖康元年(1126)四月十八日,中书侍郎徐处仁“奏乞拘户绝田土召募乡兵”[3]。再如,《文献通考》记载:“振贫始于嘉祐中罢鬻诸路户绝田,以夏秋所输之课,给老幼贫疾不能自存者。神宗以来,其法不废。”[4]这既是儒家倡导的“仁政”思想的具体体现,也是基于宋代财政匮乏国情的现实选择。

二是逾一定年限的逃田。宋代因战争、灾荒等原因产生大量流民。宋政府制定了一些法令,对流民田产的产权设定了一定的保护年限:对因灾荒而产生的逃田,保护期限一般为百日、半年至一年之间③例如,淳化四年(993)十一月诏曰:“应开封府管内百姓等,霖霪作沴,水潦荐臻……遂致转徙,其将畴依?先是,今年三月辛亥诏书:‘应流民限半年复业。限满不复,即许乡里承佃,充为永业。’……自今年十一月已前因水潦流移人户,任其归业。如至明年夏不归业者,即以辛亥诏书从事。”参见(清)徐松《宋会要辑稿》食货六九之三七,淳化四年十一月,北京:中华书局,1957年版,第6348页上栏。,有时也适当延长④例如,仁宗明道二年(1033)五月乙亥,“诏诸路去年灾伤流民许半年复业者,更展百日限。”参见(宋)李焘《续资治通鉴长编》卷一百十二,仁宗明道二年五月乙亥条,北京:中华书局,2004年版,第2617页。;对因战争而产生的逃田,保护期限则更为灵活,一般为三年至二十年不等,有时甚至不受年限的限制⑤例如,真宗景德三年(1006)二月己丑,“诏河北诸州民陷契丹而归者,旧住庄产,勿限编敕年岁,并给之。”参见《续资治通鉴长编》卷六十二,真宗景德三年二月己丑条,第1388页。。这些法定的时限,既可以督促流民在法定期限内尽快返乡复业,又可为政府利用逾限流民田产提供充分的法律依据。按照宋代的法令,原属转运司管辖的逃田,超过一定年限,即可归并成由常平司管辖的户绝田,一般可用于出卖。例如,高宗建炎四年(1130)七月四日,两浙转运司建议对“管下州县被贼驱虏未归之人”的田地实施严格的管理,以免“佃户妄行识认,隐匿税役”,其措施之一是“如过三年,田户不归,即依户绝法。”[5]这项建议得到了高宗的认可。

二、户绝田的管理机构

宋神宗熙宁九年(1076),为改变“诸路提举管勾常平官,自来未有明降著令画一职守,致辖下管司不知适从”的现状,十月十二日诏曰:“常平钱谷、庄产、户绝田土、保甲、义勇,农田水利、差役、坊场、河渡,委提举司专管勾……”[6]从而明确了户绝田土的专属管理机构——诸路提举常平司。哲宗元祐元年(1086)闰二月八日采司马光建议罢诸路提举官,后于绍圣元年(1094)闰四月二日下诏复置提举常平等事官。绍圣二年(1095)七月“六日,奉议郎周纯言:‘今复置常平官,而诏告乃止于免役法,恐名未正也。元丰称常平等者,谓常平、免役、坊场、农田水利、户绝、保甲、义仓、抵当也。愿诏大臣斟酌损益,如免役之法,则常平官名实正矣。’诏送详定重修敕令所。”[7]徽宗政和元年(1111)制定官田出卖法,规定“天下系官田产,在常平司有出卖法,如出纳、抵挡、户绝之类是也;在转运司有请佃法,天荒逃田、省庄之类是也。”[8]另外,据《宋史》记载,钦宗靖康元年正月“甲申,省廉访使者官,罢钞旁定贴钱及诸州免行钱,以诸路赡学户绝田产归常平司。”[9]高宗绍兴二十年(1150)“凡没官田、城空田、户绝房廊及田,并拨隶常平司。”[10]从以上几则史料可见,从神宗朝到高宗朝(除哲宗元祐罢诸路提举官期间),提举常平司是户绝田的主要专管机构,而户绝田租课和出卖户绝田收入则是提举常平司籴米的主要来源,具有赈贷作用。

与此同时,随着宋代官僚机构职能的调整,某些机构也直接或间接参与户绝田的管理。神宗熙宁七年(1074)三月二十二日,“诏:‘户绝庄产,委开封府界提点及诸路提点刑狱司提辖,限两月召人充佃,及诸色人实封投状承买。逐司季具所卖关提举司封桩,听司农寺移用,增助诸路常平本钱。’”[11]据此,开封府及诸路提点刑狱司在户绝田实封投状承买时参与管理。哲宗元祐更化时期,部分地区的户绝钱物的管理机构有所变化。元祐三年(1088)四月丁酉兵部状中记载了河北户绝钱物管理机构的变化情况:元丰改制时期,鬻卖户绝钱物系太仆寺厩牧司管勾;元祐三年正月以后,河北户绝一项,拨归尚书户部管勾[12]。可见,此时河北户绝钱物的管理职权由尚书户部执掌。钦宗时期,户部左右曹对户绝财产和户绝田的管理也各有分工:陈告户绝、认定户绝和田讼(含户绝田相关的诉讼)由户部左曹的户口案掌管,而户绝田产则由户部右曹的常平案执掌[13]。至高宗时期,户部左右曹关于户绝田的管理职责略有调整:“[绍兴二十八年(1158)]十月十七日,诏户部将所在常平没官户绝田产、已佃未佃、已添祖〔租〕未添租,并行拘收出卖,仍以左曹郎官提领。”[14]

由此可见,户绝田及其相关事宜的主要管理机构是提举常平司,提点刑狱司、户部左右曹、太仆寺厩牧司等机构在不同时期也曾直接或间接参与户绝田的管理。

三、户绝田的多元化流转

笔者研究发现,户绝田的处置方式从北宋初期到中前期经历了一场由“均与近亲”到“没纳入官”的历史性变革,最终形成了出卖、租佃、拨充等多元化流转与配置方式。笔者认为,没纳入官并非户绝田的最后归宿,它通过多元化的方式再次进入土地流转环节,成为宋代商品经济发展的重要生产要素。这项制度性变革既是解决宋代财政匮乏的权宜之计,也是宋代政治改革的现实要求。户绝田的流转方式主要有以下几种:

(一)出卖

宋以前,鲜见国家与私人之间进行土地买卖,宋代买卖土地日益盛行而且取得和占有土地的方式灵活多样,国家经常将“官庄”“营田”“户绝没官田”等投入土地流通领域。《文献通考》记载:“初,天下没入户绝田,官自鬻之。”[15]《玉海》也有类似记载:“祖宗以来,天下户绝田皆估价,以钱入官。”[16]可见,宋初已经开始鬻卖没纳入官的户绝田以敷官用。然而,受唐代户绝财产继承制度和土地管理制度的影响,宋初户绝田多采“均与近亲”的处理方式①典籍不乏此类记载,如仁宗天圣四年《详定户绝条贯令》载:“……若同居未及三年,及户绝之人孑然无同居者,并纳官,庄田依今〔令〕文均与近亲。如无近亲,即均与从来佃莳或分种之人承税为主。”参见《宋会要辑稿》食货六一之五八,天圣四年七月,第5902页。,至仁宗朝庆历年间,鬻卖户绝田仍非主流,且由于定价机制不健全发展缓慢②据《宋朝事实类苑》记载:仁宗庆历年间(大致是贾魏公当国时期),汴水之滨的汜县“有逃田及户绝没官田最多,虽累经检估,或云定价不均。”参见(宋)江少虞《宋朝事实类苑》卷二十二《官政治绩(二)》“侯叔献”条,上海:上海古籍出版社,1981年版,第263页。。神宗朝熙丰变法时期,尽管任用王安石为相推进包括鬻卖户绝田在内的各项改革措施,但是鬻卖户绝田政策并非在全国范围内普遍施行,地方推行的阻力也很大。究其原因,除了新旧党争的因素外,还有根深蒂固的“重义轻利”传统思想观念的影响,以及应对战争、灾害、疾病的现实考虑。北宋哲宗、徽宗时期,出卖官田的规模有所扩大。例如,哲宗绍圣元年九月十二日,“诏府界诸路罢广惠仓,其户绝田土,并行出卖,并本仓见管钱斛,拨入常平仓收管。”[17]南宋时期,鬻卖户绝田现象已大量存在。高宗绍兴六年(1136)二月庚戌,“诏诸路总领谕民投买户绝没官及江滩沙田、海退泥田。”[18]

承买户绝田时,须在规定时限内向官府足额缴纳款项,灾伤民缴纳款项有困难时可以展期。《宋会要辑稿》记载:神宗元丰二年(1079)三月一日,“诏:‘两淛〔浙〕路灾伤,民贫〔负〕户绝田产价钱者,展半年输官。’”[19]此外,对权贵承买户绝产有减免款项的优待。例如,神宗元丰八年(1085)十月己丑,“免故相吴充家见欠买户绝产钱。”[20]为防止户绝田承买人拖滞应纳价钱,仁宗朝时曾采取将其与蠲除租课捆绑的措施[21]。这项措施一方面最大限度降低了官府收纳价钱的风险,防止了承买人借故拖滞应纳价钱;另一方面也缓解了买受人缴纳价钱的压力,激励了其他买受人承买户绝田的积极性。孝宗朝对违限纳价不足的承买者,采取已纳钱依条没官的惩罚措施。《宋会要辑稿》记载:“[乾道]四年(1168)八月三日,诏:‘诸路常平司见卖户绝、没官田产及诸路未卖营田,并日下住卖,依旧拘收租课。其人户承买而违限纳价不足者,所纳钱依条没官。’”[22]

宋代,尤其是南宋时期,鬻卖户绝田对增加财政收入有着重要的意义。例如,高宗时期,自建炎三年(1129)至绍兴二年(1132)终,川峡四路“茶盐酒息増额钱,并卖抵拟绝户田产等钱,共收一千五百三十五万余贯”。[23]又如,孝宗乾道二年(1166)十一月九日,“权户部侍郎曾怀言:‘诸路没官户绝田产已卖到钱五百四十余万贯……其见佃人买者,与减二分价钱。’从之。”[24]与此同时,诸路提举常平司根据州县当职官鬻卖户绝田多少而设定了奖惩措施。鬻卖户绝田的收入当如何管理和用度呢?主要有以下两种方式:其一,充公使钱。例如,仁宗嘉祐三年(1058)冬十月“甲辰,诏河北、陕西、河东路转运使,应有公使钱州军并权停回易,听以官地所产及不系省房钱助其岁用,如尚不足,即以户绝及闲田差官检定所出课利,量多少给之。从包拯议也。”[25]其二,移助常平籴本。例如,仁宗至和二年(1055)三月五日,“知益州张方平言:‘益、梓、利、夔路卖到户绝庄田价钱,欲乞下四路转[运]司尽拨入提刑司,添籴常平仓斛,今后并依此。’从之。”[26]

(二)租佃

北宋初期,没纳入官的户绝田已存在召人租佃或设置官庄的经营方式。例如,“天禧五年(1021)六月,司勋员外郎赵贺言:‘川界户绝田土,昨淮〔准〕敕,除二税外,悉定租课,召人租佃。切虑租赋稍重,望且许依旧估直货鬻。’从之。”[27]对无人请买的户绝田,仁宗天圣元年(1023)“许全户不分肥瘠,召人承佃”[28];天圣五年(1027)六月十五日敕:“若未有承买,且令见佃人出税”;天圣七年(1029)五月,三司牒:“若未有人买者,官定租课,令请射户供输”。[29]南宋时期,虽以鬻卖户绝田为其主要处置方式,但有时仍采取租佃方式。例如,高宗建炎元年(1127)六月戊子,“承务郎张纬上‘给田募兵法’……凡系官或天荒、户绝、逃田听民从便自占。其税役科配等,皆蠲之。即逃田虽已给,而田主自归者,听佃人别占……从之。”[30]

需要说明的是,宋朝官府往往将集中成片的户绝田设置官庄,而将分散零星的户绝田召人租佃。高宗绍兴三年(1133)四月四日,太尉、武成感德军节度使、充江南东西路宣抚使韩世忠曾说:“今内地州县田土系民税业,虽有户绝、逃弃,往往畸另散漫……其田远近不同,既不接连,难相管照。”[31]他建议将建康府管下根括到的分散零星的户绝田、逃田措置租佃耕种,进行有效利用,以最大限度实现地尽其利。从高宗“从之”的语境来看,韩世忠此项建议得到了高宗的认可。

租佃户绝田的收入,主要用于:其一,充助学费。例如,徽宗大观四年(1110)三月二十七日,“河北运判张翚言:‘节次准朝旨,将系官折纳、抵当、户绝等田产召人添租争佃,充助学费,免纳二税,致亏赡军财用……’从之。”[32]其二,移助常平赈济之用。例如,淳熙十六年(1189)六月十一日,广东运判管鉴言:“照得广州尚有淳熙十四年九月二日以前拘到户绝没官田产,无人承买,每年纽计租米七百六十三石一斗四升一合,租钱九百四十四贯七百七十八文,系在承准截日出卖指挥之前,见系人户租佃,合助常平赈济之用。”[33]

户绝田租佃制在法律上给了租佃人获得土地的机会,这是宋代存在用益物权的一个实证。在推行租佃制的户绝田中,出现了土地权能分离的情况——土地所有权、经营权、耕作权分属不同主体,这有利于最大限度发挥户绝田的土地利用价值,另一方面也促进了宋代土地租佃制度的规范化和法律化。日本学者滋贺秀三先生分析,宋代之所以出现不少关于申报户绝事实而将田地献给官府或者他人告发户绝事实要求加以没收的例子,其原因是:成为申报人或告发人就可以承租归于官有的土地或者取得官府拍卖物的优先权[34]。

(三)拨充和转拨

没纳入官的户绝田,有时也被拨充和转拨为职田、广惠仓田、学田、屯营田、寺观田、归明人田、赐田等,以调剂余缺。

其一,拨充职田。宋初允许户绝田附条件地拨充职田,并严格限定了拨充职田的适用对象。《宋会要辑稿》记载:仁宗庆历三年(1043)十一月壬辰,“定职田诏”曰:“所定职田,并以四年为始。内无职田处及有职田而顷亩少处,并元标得山石积潦之地不可耕种者,限三年内检括官荒田并绝户田及五年以上逃田添换其数。”[35]可见,将户绝田拨充职田有严格的适用对象,即“内无职田”者、“有职田而顷亩少”者及“得山石积潦之地不可耕种”者,方允许将户绝田拨充职田。

其二,拨充常平广惠仓田。户绝田没纳入官后,有时被拨充常平广惠仓田,以期发挥“赈饥荒、恤鳏寡”的作用。如《续资治通鉴长编》记载:仁宗嘉祐二年(1057),应枢密使韩琦之请,“置广惠仓”,以户绝田租别贮而充[36]。南宋时期,宋廷有时也将户绝田召佃,并将所得收入用以充常平之本,以备赈恤之用。例如,《宋史·张大经传》记载,孝宗时期“拘户绝之租,以广常平之储。”[37]有时,宋廷不仅禁止鬻卖户绝田,而且也禁止租佃户绝田,而直接将其拨归常平司。例如,绍兴二十年夏四月壬子,高宗颁诏:“自今没官田土,更不许人承佃,并拨归常平司……”;为了进一步扩大拘收田产的范围,户部又请令常平司拘收“城市空闲官田,及户绝房廊白地”,高宗于同月戊午颁旨“从之”[38]。

其三,拨充学田。宋代“崇儒右文”是基本国策,极为重视学校教育。真宗乾兴元年(1022),开始实行学田制,专拨部分土地(即学田),以供学生日常生活之用。徽宗崇宁三年(1104)大兴办学之风,诏户绝田停止出卖,“拘收租课充外学支费”[39]南宋时期,户绝田有时也被拨充赡学之用,例如,朱熹在《与赵尚书论举子田事》一文中提到:“淳熙三年(1176)指挥本路绝产不许出卖通融,以充一路养子之费。”[40]以户绝田拨充学田以赡学用,为发展学校教育提供了充足的物质保障,使学子能安心攻读,早日博取功名以为国效力。

其四,充屯营田。高宗绍兴年间,京西、两淮、江南、两浙、川陕等地相继利用大批逃田、户绝田等进行屯田和营田,最著名的是川陕宣抚副使吴玠川峡关外屯田。另据《建炎以来系年要录》记载:绍兴元年(1131)五月辛酉“荆南镇抚使解潜言:‘所管五州绝户及官田荒废者甚多,已便宜辟直秘阁宗纲权屯田使,中奉大夫樊宾权副使,募人使耕,分收子利。’诏以纲为镇抚司措置营田官,宾为同措置官。渡江后,营田自此始。”[41]

其五,充寺观田。寺院土地在宋代占有重要地位,仁宗、神宗、理宗时期多有赐田。从文献记载来看,不乏以户绝田充寺观田的实例。例如,真宗天禧二年(1018)五月,“知陈州冯拯言:‘当州建天庆观工毕,望下道录院选道流一人住持,仍于本州户绝或逃田内给充常住。’从之。”[42]又如,神宗熙宁八年(1075)夏四月“戊辰,赐西京昭孝禅院户绝田,仍免其税役。”[43]元丰三年(1080)六月,“诏以户绝孙守凝园宅并地一十四顷有畸赐上清储祥宫。”[44]再如,理宗绍定元年(1228)赐灵芝崇福寺“户绝之田七百亩有奇”[45]。

其六,充应给归明人之田。宋廷一般将官田分配给归明人耕种,既可以为归明人提供衣食之需,又可以对此类田产课以租税从而增加国家赋税收入,最大限度提高有限官田的利用率。如果用于分配给归明人的官田不足,可以用户绝田拨充。例如,神宗元丰五年(1082)十月乙丑,“诏:‘归明人应给官田者,三口以下一顷,每三口加一顷;不足,以户绝田充,其价转运司拨还。’”[46]此诏令保障了归明人能够在宋朝国土内获得充足土地以安居乐业,这既是为政者面对时局而采取的笼络人心的羁縻策略,也是高效利用系官田产以增强国力的现实需要,还体现出宋朝包容开放的大国心态。

其七,充抵官府债务。北宋末期,面对金国重兵围攻京城开封的严峻形势,宋廷遣使议和,答应以金银财物犒设金军以结盟好。然而,宋廷府库金银无以敷用,遂采取权宜措置之策——向在京士庶之家权行借用金银币帛。为了取信于士庶并打消其顾虑,以调动其为国分忧的积极性,钦宗靖康元年正月二十三日颁下圣旨:“假到士庶金银,令拘收籍没王黼、李彦等房廊住宅田土及户绝田产给还……”[47]可见,在国家向士庶举债以应不时之需之际,籍没罪吏之田宅和拘收入官之户绝田,往往作为偿还国债的重要资本,以充抵债务。

此外,户绝田有时也可拨充赐田。例如,神宗元丰元年(1078),“诏以开封府界户绝田二十顷赐曹利用家,自今毋得更有陈乞。”[48]

综上可见,宋代户绝田的多元化流转,有效促进了宋代农业经济的发展。表现之一是户绝田流通规模不断扩大。例如,哲宗元祐二年(1087)三月,侍御史王岩叟奏言:神宗元丰八年,河北、河东、陕西三路人户见佃户绝荒田“都共一万一千六百八十顷有零:河北三千八百三十八顷,河东三千一百七十八顷,陕西八千六百七十一顷。”[49]以上数据一方面说明三路人户见佃户绝荒田已有相当规模,同时也反映出神宗元丰八年陕西路户绝荒田见佃规模居三路之首(占比达74.24%)的史实。

四、户绝田流转收益管理与宋代财税制度完善

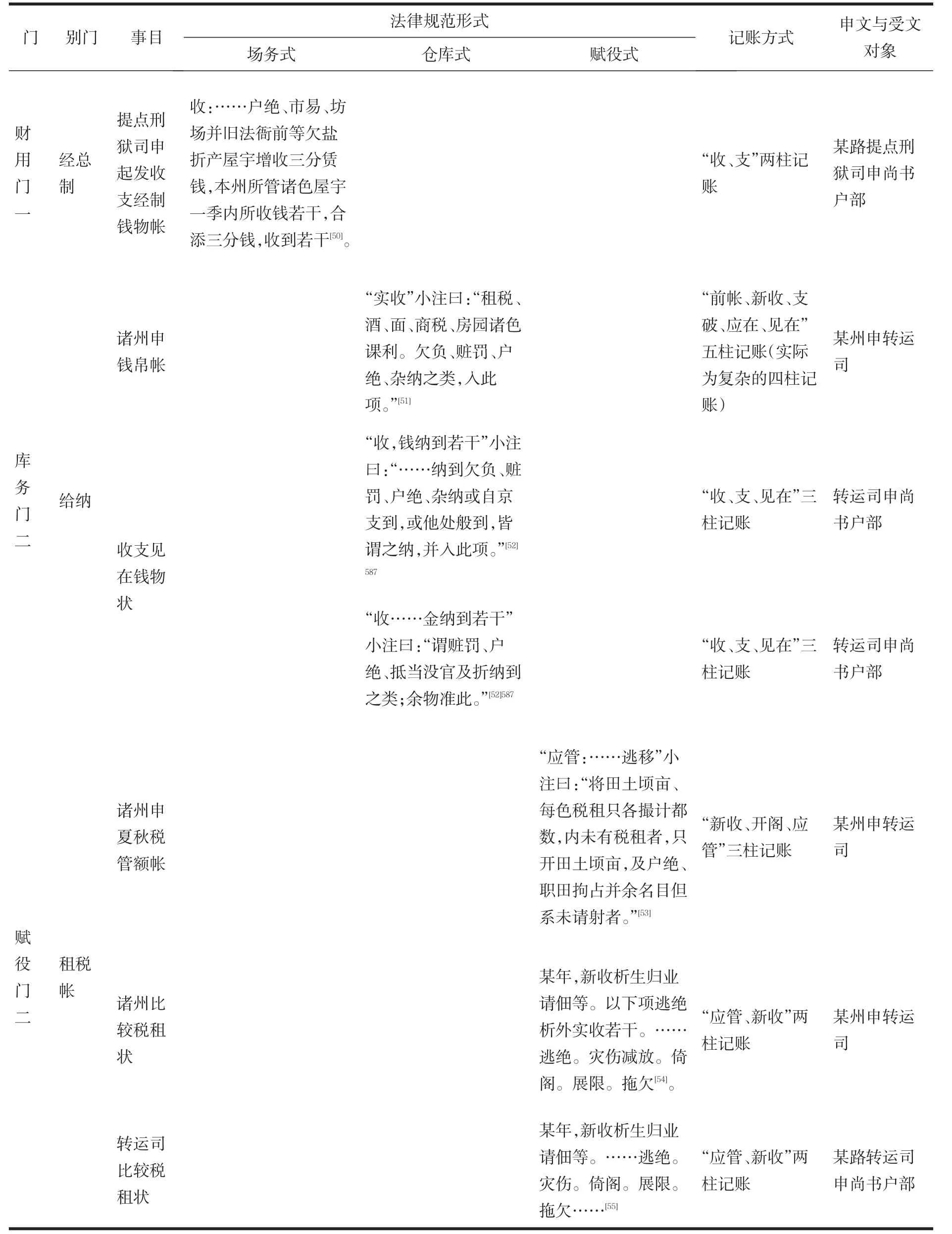

宋代户绝田的多元化流转,不仅践行了“尽地力之教”的传统经济思想,而且促进了宋代财税制度的完善。宋代籍账制度采用四柱记账法,“旧管、新收、支破、见在”四柱之下细目层次分明,书写一目了然①四柱前标“—”号,并高于各柱之细目;细目依层次各低一档书写。南宋时期,四柱之外派生出新的大项,四柱之下划分出若干层级的小项。,便于登记和查阅。在《庆元条法事类》记载的多个账状内,“户绝”项一般被列入“新收”这一大柱项下。例如,在某路提点刑狱司申尚书户部的《提点刑狱司申起发收支经制钱物帐》中,“户绝”一项被明确列入“收”项下;在《诸州申钱帛帐》中,“户绝”等应正收者,明确被列入“实收”项内;在转运司申尚书户部《收支见在钱物状》中,亦将“户绝”列入新收的“钱纳”和“金纳”项内。(详见表1)由此可见,宋代已经以法令的形式将没纳入官的户绝财产纳入法制化管理的范畴。从上述表格可以看出:其一,处置户绝财产的收入已被依法列为财政收入项目,要求记载于会计账状之中,以备审计监察之用。以上六个账状从场务、仓库、赋役三个维度分别对“户绝”项进行了规制,均将其列为财政收入项目。同时,这些账状又是下级衙署分别申赍上级衙署的公文书,上级衙署可以全面掌握下级衙署的所有财政收支情况,包括处置户绝田收入的情况,以便对下级衙署的官吏进行考课和监察,以期有效预防和杜绝下级衙署官吏营私舞弊、中饱私囊。其二,处置户绝财产的收入并非正税收入,而是杂税收入。宋代杂税经制钱和总制钱合称为“经总制钱”,是重要的财政收入②宋代户绝财产的佃赁钱有时可充经制钱以赡军支用。如《宋会要辑稿》记载:“[绍兴元年]五月二十日,两浙路提刑司言:‘今来诸州县所管户绝、市易、坊场,并旧法衙前等欠盐折产屋宇,虽属常平司及茶盐司所隶,既系人户佃赁,皆是系官屋业,其月纳并年纳房赁钱事体无异,窃恐亦合一等增收三分赁钱充经制钱起发,资助行在赡军支用。’从之。”(参见《宋会要辑稿》食货三五之二〇——二一,绍兴元年五月二十日,第5418页;又见同书食货六四之八六——八七,第6142页下栏—第6143页上栏。)。“户绝”项被列入《提点刑狱司申起发收支经总制钱物帐》,说明南宋时期将处置户绝财产的收入纳入杂税收入。另外,《诸州申钱帛帐》《收支见在钱物状》将“户绝”列为可入“钱纳”、“金纳”的小注,说明处置户绝财产的收入本不应属于正税收入之列,从而反证了其属于杂税收入的性质。其三,“户绝”项一般被列入“新收”项下,个别情况下被列入“应管”项下。从以上六个账状来看,仅《诸州申夏秋税管额帐》将“户绝”列入“应管”大项的“逃移”项下,其余五个账状均将“户绝”或“逃绝”列入“新收”之列。其四,规范“户绝”或“逃绝”项的账状仅出现在与财政收入密切相关的“门”和“别门”之中。以上六个载有“户绝”或“逃绝”规范的账状,分属于财用门、库务门、赋役门及其相关“别门”,其它“门”和“别门”中未见列有“户绝”或“逃绝”项的账状。

此外,《庆元条法事类》还对没纳入官的户绝财物的支用进行了明确规定:“诸赃罚户绝物库、军资库,其金银、实货、绫罗、锦绮等成匹者附纲上京,余附帐支用。”[56]这条规定明确了宋代中央和地方对没纳入官的户绝物资的分成原则,即“金银、实货、绫罗、锦绮等成匹者”属于上缴中央财政的提留部分,州县地方政府在本管内享有自行处置剩余户绝物资的自主权,但支用仍须“附帐”,以便中央对地方财政支出实施必要的监管。其实,早在北宋仁宗天圣年间,已然对依例出卖户绝闲杂物色并收钱纳官曾有过明确规定:天圣三年(1025)十二月,“三司言:‘……省司勘会:本场出卖物色内,诸州军赃罚、户绝闲杂物色已不起发赴京。经拣库元管火烧物帛,已交拨出卖、支遣了毕。……今后诸处纳到合系出卖物色,即令依例出卖,收钱纳官。’从之。”[57]

表1 《庆元条法事类》载有“户绝”或“逃绝”项的财政会计账状一览

宋代《旁通》或《旁通册》是类似当今会计报表的官文书,用于某地或某部门汇总会计资料,以便上报中央朝廷进行审查核算。徽宗政和七年(1117)十一月三日,“仍令诸路今后将每年所申户部《旁通》内,量行开说因依。谓如常平散敛元若干,已敛若干,未敛若干,其未敛之数内若干系灾伤倚阁,若干系逃亡户绝,若干系拖欠未纳。”①《宋会要辑稿》职官四三之一〇,政和七年十一月三日条,第3278页下栏。亦可参见刘琳、刁忠民、舒大刚等点校《宋会要辑稿》第7册《职官四三·提举常平仓农田水利差役》,上海古籍出版社,2014年版,第4116页上栏。需要指出的是,2014年点校本将1957年影印本中的“谓如常平散敛元若干……若干系拖欠未纳”据文意改为小注。这条史料说明,徽宗时期,在诸路申户部的《旁通》中“户绝”一项是单列的,足见宋中央政府对诸路处置户绝资产所获收益的收支情况非常重视。

北宋神宗元丰五年,“上供年额外,凡琐细钱定为无额上供”,其中一项是“户绝物帛钱”。②在“……无额上供”一语的小注中“户绝物帛钱”一项列于其中。参见《文献通考》卷二十三《国用考一·历代国用》,第694页。据学者考证,当时“无额上供”的岁入约一百七八十万贯[58]。学者虽没有明确指出户绝钱的具体金额,但可以推测户绝钱当是“无额上供”的一项重要来源。南宋时期,诸路所收户绝钱较北宋时期有迅猛的增长。例如,徽宗政和三年(1113),“诸路户绝钱万余贯而已”[59];至孝宗乾道七年(1171),“州军所收诸色窠名数目浩瀚,如赃罚、户绝等钱[物],动以千万贯计”[60]。但与此同时,州县侵渔没纳入官的户绝钱财的现象也屡有发生。为此,宋廷采取了一些措施予以应对。例如,绍兴七年(1137)二月癸丑,权户部侍郎王俣向高宗申明常平废弛事件之时,“乞令诸路主管官检举约束:一、拘籍户绝投纳抵当财产,及所收租课……已上窠名钱物,自去年正月已后,州县侵支之数,并立限拨还,自今毋得擅用。从之。”[61]可见,为了充分发挥提举常平司的职能,确保拘收到的没官户绝财产及其所收租课不被州县“侵支”,权户部侍郎王俣建议高宗令诸路主管官督促州县将绍兴六年正月以后的上述诸项窠名钱物“立限拨还”,并且今后不得擅用。此项建议有利于维护国家财计工作的严肃性,从而防范州县侵渔国家税收;也有利于巩固和提高提举常平司业已下降的权威性,从而使其粜籴丰欠的职能能真正发挥保障民生的作用。因此,高宗采纳了该项建议。又如,孝宗乾道七年五月五日,鉴于发生当职官“侵支妄用”拘收到的无额上供以致“失陷财计”的现象,三省向孝宗建议修改高宗绍兴二十五年(1155)四月十六日圣旨所定赏额,对拘收、起发无额钱物的当职官(诸州军知、通及诸路安抚、转运使、提刑、提举并市舶官)给予增赏,并“专委官一员以时点检拘催,依数起发,俟至岁终,优加旌赏。”[62]孝宗采纳了三省的建议。

在宋代,无人住持的寺观多成为绝产。以福建为例,为盘活闽中寺观绝产,高宗绍兴二十二年(1152)春,“命司农寺丞钟世明往闽中措置寺观绝产,自租赋及常住岁用外,岁得羡钱三十四万缗入左藏库。”③(宋)李心传《建炎以来朝野杂记》甲集卷十六《财赋三·僧寺常住田》,徐规点校,北京:中华书局,2000年版,第353页。《建炎以来系年要录》也有类似记载:“[绍兴二十二年三月]丁巳,诏新除司农寺丞钟世明往福建路措置寺观常住绝产……其后世明言,自租赋及常住岁用外,岁得羡钱二十四万缗。诏赴左藏库。”(参见李心传《建炎以来系年要录》卷一百六十三,绍兴二十二年三月丁巳条,第3095页。)虽然《建炎以来系年要录》与《建炎以来朝野杂记》所记载的“岁得羡钱”的金额存在出入,具体金额有待进一步考证,但钟世明在福建路措置寺观常住绝产的斐然成果是不容置疑的。然而,据右谏议大夫林大鼐奏称,司农寺丞钟世明受朝廷委派“以福建寺观绝产上供钞盐”的举措也引起了一些非议,“言者论列福建住持请托之弊,官盐科卖之扰”,因此高宗诏令钟世明“以使指行下州县照会”。(参见《建炎以来系年要录》卷一百六十三,绍兴二十二年四月壬辰条,第3097页。)从《淳熙三山志》中可以窥见钟世明措置寺观绝产的一些细节:高宗绍兴甲寅(绍兴四年)以来,福州有寺院一千五百二十三所;绍兴二十二年,奉使钟世明“根括寺院宽剩”时,共管寺院一千五百一十二所,内一千四百八十六所常住所收“有余”及“无余”,三十七所无僧尼主持;今州籍县申,犹存一千五百零四所,比绍兴间少了十九所,而减少的这十九所寺院“恐废坏无人住持,遂成绝产”[63]。这些数据,虽仅能反映钟世明在福州一地措置寺观绝产的规模,而没有记载他在闽中其它州县措置寺观绝产的情况,但向后人透露了当时的一些客观事实,与其它传世文献共同记录下宋代措施寺观绝产情况的弥足珍贵的历史片段。可见,措置寺观绝产所得租佃收入,不仅足以支付寺观日常岁用并上缴应纳租赋,而且岁得赋税盈余对增加地方和国家财税收入也起到了积极作用。

另据史料记载,为解决“河北诸军阙马”的问题,仁宗景祐四年(1037),“取备边兵户绝钱”以充购买军马的款项[64];此外,仁宗至和元年(1054)七月,“河北安抚使贾昌朝请以河北诸州军户绝钱并官死马价钱,令逐处市马,以给诸军。从之。”[65]从以上史料可以看出,在宋代财政军费紧张的背景下,用备边兵或者州军的户绝钱来解决马政问题,实乃权宜之计,但不失为一条有效的途径。

综上可见,宋代对没纳入官户绝财产(含户绝田)的处置对宋代财政匮乏问题的解决,起到了积极的作用。日本学者滋贺秀三先生曾经指出:“国库对户绝财产极富积极性地表示了关心是宋代法的一个显著特征。”[66]

五、结 语

没纳入官的户绝田经过多元化流转,对解决宋代财政匮乏问题起到了积极的作用。研究宋代户绝田权属、流转、规制等相关问题可以从一个侧面展现宋代的财税状况。例如,徽宗时期,在诸路申户部的旁通中“户绝”一项是单列的,足见宋中央政府对诸路处置户绝资产所获收益的收支情况非常重视。又如,《庆元条法事类》之“财用门”“库务门”“赋役门”所记载的多个账状内,“户绝”一般被列入“新收”项下,个别情况下被列入“应管”项下。可见,宋代已经通过法令的形式加强了对没纳入官户绝财产的监管,预防和杜绝衙署官吏营私舞弊、中饱私囊。此外,《宋会要辑稿》《续资治通鉴长编》等文献中有鬻卖和租佃户绝田顷亩数和租卖收入的记载,客观反映了各地处置户绝田的财政收支状况。因此,通过对宋代户绝田流转情况的研究可以从一个全新的视角观察宋代财政制度的相关问题。“传统”是历史的,也是现实的。研究宋代户绝田的流转与规制对当今土地经营管理具有以下史鉴价值:

其一,促进集约节约利用土地。宋人在土地集约利用思想影响下,竭尽所能地高效利用土地。例如,将集中成片的户绝田设置官庄,而将分散零星的户绝田招人租佃。当下,尽管土地管理法律法规和规范性文件大都将集约节约利用土地的相关内容写入其中,然而实际执行却不尽如人意,违法行为屡禁不止。有鉴于此,我们应当传承并弘扬宋人集约利用土地的思想,完善土地管理法律法规,加强普法宣传,严格土地监管,依法严惩各类违法行为。

其二,推进土地经营方式改革。锐意改革创新的宋人在户绝田经营管理的实践中摸索出多元化的流转方式,实现了土地经营方式的创新式变革。在推行租佃制的户绝田中,出现了土地权能分离的情况——土地所有权、经营权、耕作权分属不同主体,这有利于最大限度发挥户绝田的利用价值,也有利于宋代土地租佃制度的规范化、法制化发展。2016年10月,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于完善农村土地所有权承包权经营权分置办法的意见》,推行农村土地集体所有权、农户承包权、土地经营权“三权分置”的农村改革制度创新,以落实集体所有权、稳定农户承包权、放活土地经营权[67],实现土地资源的优化配置。2017年10月,习近平总书记在中国共产党第十九次全国代表大会上所作的《报告》,进一步将“巩固和完善农村基本经营制度,深化农村土地制度改革,完善承包地‘三权’分置制度”[68]上升为“实施乡村振兴战略”的一项重要举措。虽然宋人和今人关于土地经营方式改革创新的背景不同、目的不同、实效不同,但改革的精髓相通——改革原有经营管理模式,为利益第三方创设权利以鼓励其充分发挥土地潜能,最大限度实现“地尽其力”。从此种意义上说,宋代户绝田租佃制中出现的“三权分离”穿越了千年时空,为当下方兴未艾的农村土地“三权分置”改革提供了历史镜鉴。改革之路上,我们有前行者相伴,所以不孤单!

参考文献:

[1]郑天挺,吴泽,杨志玖.中国历史大辞典(音序本,上册)[M].上海:上海辞书出版社,2007:1026.

[2]李焘.续资治通鉴长编:卷二百八十神宗熙宁十年(1077)春正月癸巳[M].北京:中华书局,2004:6863.

[3]徐梦莘.三朝北盟会编:卷四十六靖康中帙二十一·徐处仁奏乞拘户绝田土召募乡兵[M].上海:上海古籍出版社,1987:346.

[4]马端临.文献通考:卷二十六国用考四·振恤[M].北京:中华书局,2011:773-774.

[5]徐松.宋会要辑稿:食货六九之四七至四八建炎四年(1130)七月四日[M].北京:中华书局,1957:6353.

[6]徐松.宋会要辑稿:职官四三之四熙宁九年(1076)十月十二日[M].北京:中华书局,1957:3275.

[7]徐松.宋会要辑稿:职官四三之七至八绍圣二年(1095)七月六日[M].北京:中华书局,1957:3277.

[8]徐松.宋会要辑稿:食货一之三一政和元年(1111)五月二十二日[M].北京:中华书局,1957:4817.

[9]脱脱.宋史:卷二十三钦宗本纪[M].北京:中华书局,1977:423.

[10]脱脱.宋史:卷一百七十三食货志[M].北京:中华书局,1977:4191.

[11]徐松.宋会要辑稿:食货六一之六〇至六一熙宁七年(1074)三月二十二日[M].北京:中华书局,1957:5903-5904.

[12]李焘.续资治通鉴长编:卷四百九元祐三年(1088)四月丁酉[M].北京:中华书局,2004:9973-9975.

[13]徐松.宋会要辑稿:职官五六之四〇至四一靖康元年(1126)九月二十二日[M].北京:中华书局,1957:5792-5793.

[14]徐松.宋会要辑稿:职官五六之四五绍兴二十八年(1158)十月十七日[M].北京:中华书局,1957:5795.

[15]马端临.文献通考:卷二十六国用考四·振恤[M].北京:中华书局,2011:768.

[16]王应麟.玉海:卷一百八十四食货·嘉祐广恵仓[M].扬州:广陵书社,2003:3379.

[17]徐松.宋会要辑稿:食货五三之一四绍圣元年(1094)九月十二日[M].北京:中华书局,1957:5726.

[18]脱脱.宋史:卷一百七十三食货志[M].北京:中华书局,1977:4191.

[19]徐松.宋会要辑稿:食货五九之二元丰二年(1079)三月一日[M].北京:中华书局,1957:5839.

[20]李焘.续资治通鉴长编:卷三百六十元丰八年(1085)十月己丑[M].北京:中华书局,2004:8623.

[21]徐松.宋会要辑稿:食货一之二四天圣七年(1029)五月[M].北京:中华书局,1957:4813.

[22]徐松.宋会要辑稿:食货五之三五乾道四年(1168)八月三日[M].北京:中华书局,1957:4878.

[23]李心传.建炎以来系年要录:卷七十五绍兴四年(1134)夏四月庚辰[M].北京:中华书局,2013:1423.

[24]徐松.宋会要辑稿:食货五之三四乾道二年(1166)十一月九日[M].北京:中华书局,1957:4877.

[25]李焘.续资治通鉴长编:卷一百八十八嘉祐三年(1058)冬十月甲辰[M].北京:中华书局,2004:4530.

[26]徐松.宋会要辑稿:食货五三之八至和二年(1055)三月五日[M].北京:中华书局,1957:5723.

[27]徐松.宋会要辑稿:食货一之一九天禧五年(1021)六月[M].北京:中华书局,1957:4811.

[28]徐松.宋会要辑稿:食货六三之一七一天圣元年(1023)七月[M].北京:中华书局,1957:6072.

[29]徐松.宋会要辑稿:食货六三之一七八天圣七年(1029)五月[M].北京:中华书局,1957:6075.

[30]李心传.建炎以来系年要录:卷六建炎元年(1127)六月戊子[M].北京:中华书局,2013:191-192.

[31]徐松.宋会要辑稿:食货二之一二绍兴三年(1133)四月四日[M].北京:中华书局,1957:4831.

[32]徐松.宋会要辑稿:食货七〇之二〇至二一大观四年(1110)三月二十七日[M].北京:中华书局,1957:6380-6381.

[33]徐松.宋会要辑稿:食货六八之八九至九〇淳熙十六年(1189)六月十一日[M].北京:中华书局,1957:6298.

[34]滋贺秀三.中国家族法原理[M].张建国,李力,译.北京:商务印书馆,2013:421.

[35]徐松.宋会要辑稿:职官五八之一〇庆历三年(1043)十一月[M].北京:中华书局,1957:3706.

[36]李焘.续资治通鉴长编:卷一百八十六嘉祐二年(1057)八月丁卯[M].北京:中华书局,2004:4488.

[37]脱脱.宋史:卷三百九十张大经传[M].北京:中华书局,1977:11954.

[38]李心传.建炎以来系年要录:卷一百六十一绍兴二十年(1150)夏四月壬子[M].北京:中华书局,2013:3046-3047.

[39]梁克家.淳熙三山志:卷十一版籍类二·官庄田[M]//中华书局编辑部.宋元方志丛刊:第8册.北京:中华书局,1990:7884.

[40]朱熹.朱熹集:卷二十九与赵尚书论举子田事[M].成都:四川教育出版社,1996:1226.

[41]李心传.建炎以来系年要录:卷四十四绍兴元年(1131)五月辛酉[M].北京:中华书局,2013:946.

[42]徐松.宋会要辑稿:礼五之一九天禧二年(1018)五月[M].北京:中华书局,1957:474.

[43]李焘.续资治通鉴长编:卷二百六十二熙宁八年(1075)夏四月戊辰[M].北京:中华书局,2004:6398.

[44]李焘.续资治通鉴长编:卷三百五元丰三年(1080)六月癸卯[M].北京:中华书局,2004:7422.

[45]郑之清.安晚堂诗集:附卷一李之鼎.安晚堂集辑补·灵芝崇福寺拨赐田产记[M]//王德毅.丛书集成续编:第166册.台北:新文丰出版公司,1989:330.

[46]李焘.续资治通鉴长编:卷三百三十元丰五年(1082)十月乙丑[M].北京:中华书局,2004:7956.

[47]汪藻.靖康要录:卷一[M].北京:中华书局,1985:19.

[48]徐松.宋会要辑稿:选举三二之一六元丰元年(1078)五月十四日[M].北京:中华书局,1957:4750.

[49]李焘.续资治通鉴长编:卷三百九十七元祐二年(1087)三月[M].北京:中华书局,2004:9685.

[50]谢深甫.庆元条法事类:卷三十财用门一·经总制·场务式·提点刑狱司申起发收支经制钱物帐[M]//杨一凡,田涛.中国珍稀法律典籍续编:第1册.哈尔滨:黑龙江人民出版社,2002:453-455.

[51]谢深甫.庆元条法事类:卷三十七库务门二·给纳·仓库式·诸州申钱帛帐[M]//杨一凡,田涛.中国珍稀法律典籍续编:第1册.哈尔滨:黑龙江人民出版社,2002:582.

[52]谢深甫.庆元条法事类:卷三十七库务门二·给纳·仓库式·收支见在钱物状[M]//杨一凡,田涛.中国珍稀法律典籍续编:第1册.哈尔滨:黑龙江人民出版社,2002.

[53]谢深甫.庆元条法事类:卷四十八赋役门二·租税帐·赋役式·诸州申夏秋税管额帐[M]//杨一凡,田涛.中国珍稀法律典籍续编:第1册.哈尔滨:黑龙江人民出版社,2002:645.

[54]谢深甫.庆元条法事类:卷四十八赋役门二·租税帐·赋役式·诸州比较税租状[M]//杨一凡,田涛.中国珍稀法律典籍续编:第1册.哈尔滨:黑龙江人民出版社,2002:648.

[55]谢深甫.庆元条法事类:卷四十八赋役门二·租税帐·赋役式·转运司比较税租状[M]//杨一凡,田涛.中国珍稀法律典籍续编:第1册.哈尔滨:黑龙江人民出版社,2002:649.

[56]谢深甫.庆元条法事类:卷三十七库务门二·给纳·仓库令[M]//杨一凡,田涛.中国珍稀法律典籍续编:第1册.哈尔滨:黑龙江人民出版社,2002:579-580.

[57]徐松.宋会要辑稿:食货五四之一七天圣三年(1025)十二月[M].北京:中华书局,1957:5746.

[58]杨渭生.两宋文化史[M].杭州:浙江大学出版社,2008:351.

[59]徐松.宋会要辑稿:礼三六之一六政和三年(1113)闰四月二十七日[M].北京:中华书局,1957:1316.

[60]徐松.宋会要辑稿:食货三五之四二乾道七年(1171)五月五日[M].北京:中华书局,1957:5429.

[61]李心传.建炎以来系年要录:卷一百九绍兴七年(1137)二月癸丑[M].北京:中华书局,2013:2046.

[62]徐松.宋会要辑稿:食货三五之四二至四三乾道七年(1171)五月五日[M].北京:中华书局,1957:5429.

[63]梁克家.淳熙三山志:卷三十三寺观类一·僧寺[M]//中华书局编辑部.宋元方志丛刊:第8册.北京:中华书局,1990:8147.

[64]脱脱.宋史:卷一百九十八兵志十二[M].北京:中华书局,1977:4934.

[65]徐松.宋会要辑稿:兵二二之三至四至和元年(1054)七月[M].北京:中华书局,1957:7145.

[66]滋贺秀三.中国家族法原理[M].张建国,李力,译.北京:商务印书馆,2013:411.

[67]中共中央办公厅,国务院办公厅.关于完善农村土地所有权承包权经营权分置办法的意见[EB/OL].(2016-10-30)[2017-10-29].新华网,http://news.xinhuanet.com/fortune/2016-10/30/c_1119815168.htm.

[68]习近平.决胜全面建成小康社会夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利——在中国共产党第十九次全国代表大会上的报告[EB/OL].(2017-10-27)[2017-10-29].新 华 网,http://news.xinhuanet.com/politics/19cpcnc/2017-10/27/c_1121867529.htm.